- •Карпман в.Л. - Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры.

- •Оглавление

- •Введение в курс спортивной медицины

- •1.1. Цели, задачи и содержание спортивной медицины

- •1.2. Развитие спортивной медицины в ссср

- •1.3. Организация спортивной медицины

- •Основы общей патологии

- •2.1. Общее учение о болезни

- •2.2. Этиология и патогенез

- •2.3. Роль наследственности в патологии

- •2.4. Реактивность

- •2.4.1. Иммунитет

- •2.4.2. Аллергия

- •2.5. Местные расстройства кровообращения

- •2.6. Воспаление

- •2.6.1. Местные проявления

- •2.6.2. Общие реакции

- •2.7. Гипертрофия, атрофия и дистрофия

- •Физическое развитие

- •3.1. Учение о физическом развитии

- •3.2. Методы исследования физического развития

- •3.2.1. Соматоскопия

- •3.2.2. Антропометрия

- •3.2.3. Оценка результатов исследования физического развития

- •3.3. Особенности физического развития и телосложения у представителей различных видов спорта

- •Характеристика функционального состояния организма спортсмена

- •4.1. Функциональное состояние организма спортсмена и диагностика тренированности

- •4.2. Нервная система

- •4.2.1. Центральная нервная система

- •4.2.2. Периферическая нервная система

- •4.2.3. Сенсорные системы

- •4.2.4. Вегетативная нервная система

- •4.2.5. Нервно-мышечный аппарат

- •4.3. Сердечно-сосудистая система

- •4.3.1. Структурные особенности спортивного сердца

- •4.3.2. Функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы

- •4.4. Система внешнего дыхания

- •4.5. Система крови, эндокринная система, системы пищеварения и выделения

- •4.5.1. Кровь

- •4.5.2. Эндокринная система

- •4.5.3. Пищеварение

- •4.5.4. Выделение

- •Тестирование в диагностике физической работоспособности и функциональной готовности спортсменов

- •5.1. Общие проблемы спортивно-медицинского тестирования

- •5.2. Максимальные тесты

- •5.2.1. Определение мпк

- •5.2.2. Тест Новакки

- •5.3. Субмаксимальный тест pwc170

- •5.4. Пробы с посленагрузочной регистрацией выходных сигналов

- •5.4.1. Проба с. П. Летунова

- •5.4.2. Гарвардский степ-тест

- •5.5. Пробы с уменьшением венозного возврата

- •5.5.1. Проба с натуживанием

- •5.5.2. Ортостатическая проба

- •5.6. Фармакологические пробы

- •Врачебный контроль в процессе тренировочных занятий и соревновании

- •6.1. Врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий

- •6.1.1. Формы организации врачебно-педагогических наблюдений

- •6.1.2. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогических наблюдениях

- •6.1.3. Функциональные пробы при врачебно-педагогических наблюдениях

- •6.2. Врачебный контроль на соревнованиях

- •6.2.1. Медицинское обеспечение соревнований

- •6.2.2. Антидопинговый контроль

- •6.2.3. Контроль на половую принадлежность

- •Медицинский контроль в массовой физической культуре

- •7.1. Оздоровительное значение массовой физической культуры

- •7.2. Медицинский контроль за детьми, подростками, юношами и девушками

- •7.2.1. Врачебный контроль за юными спортсменами

- •7.2.2. Медицинские вопросы спортивной ориентации и отбора

- •7.1.3. Врачебный контроль за взрослыми, занимающимися физической культурой

- •7.4. Самоконтроль в массовой физической культуре

- •7.5. Медицинский контроль за женщинами

- •Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности

- •8.1. Классификация восстановительных средств

- •8.2. Общие принципы использования средств восстановления

- •8.3. Специализированное питание

- •8.4. Фармакологические средства восстановления

- •8.5. Физические средства восстановления

- •Спортивная патология

- •9.1. Общая характеристика заболеваний у спортсменов

- •9.2. Спортивный травматизм

- •9.2.1. Общая характеристика спортивного травматизма

- •9.2.2. Анализ причин, механизмов и профилактика спортивных травм в различных видах спорта

- •9.2.3. Повреждение кожных покровов

- •9.2.4. Травмы опорно-двигательного аппарата

- •9.2.5. Травмы нервной системы

- •9.2.6. Травмы внутренних органов

- •9.2.7. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз

- •9.3. Перетренированность и перенапряжение

- •9.4. Острые патологические состояния

- •9.4.1. Обморочное состояние

- •9.4.2. Острое перенапряжение миокарда

- •9.4.3. Гипогликемическое состояние

- •9.4.4. Тепловой и солнечный удары

- •9.4.5. Утопление

- •Приложение

- •1. Средние величины и стандартные отклонения жировой, мышечной и костной тканей (в кг и %) у квалифицированных спортсменов (по э. Г. Мартиросову)

- •2. Средние величины признаков физического развития спортсменов

- •3. Перерасчет времени, затрачиваемого на 30 ударов пульса, в частоту сердечных сокращений в минуту

- •4. Примерные сроки возобновления занятий физической культурой после некоторых заболеваний у школьников (по с.В.Хрущеву)

- •5. Возрастные нормативы для начала занятий различными видами спорта в детских спортивных школах

- •6. Индексы длины руки и длины ноги в % к росту (по в. Б. Шварцу)

- •7. Фактор к при различной относительной длине шагов (l/h) и длине следа ступни (d/h)

- •8. Ориентировочные сроки допуска спортсменов к тренировочным занятиям после травм опорно-двигательного аппарата

- •9. Единицы измерения физических величин, используемых в спортивной медицине

2.6. Воспаление

Воспаление является типовым патологическим процессом. Это эволюционно выработанная, преимущественно защитная реакция организма на повреждение, характеризующаяся: альтерацией — повреждением и раздражением тканей; местными сосудистыми расстройствами с экссудацией, миграцией лейкоцитов и фагоцитозом; пролиферацией — размножением тканевых элементов.

Эти местные сосудисто-тканевые изменения сопровождаются рядом общих реакций (лейкоцитозом, лихорадкой и др.). Важно подчеркнуть, что воспаление, вызванное различными этиологическими факторами (ожогом, механической травмой, омертвением тканей при ишемии и т.д.), имеет в основе своего патогенеза однотипные механизмы и проявляется сходными симптомами.

2.6.1. Местные проявления

|

|

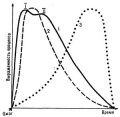

Альтерация — это повреждение ткани и ее раздражение. Альтерация первоначально возникает под действием этиологического фактора (первичная альтерация, рис. 3), в дальнейшем ее область может расширяться за счет неблагоприятных патогенетических факторов — таких, как гипоксия, ацидоз, отек и др. (вторичная альтерация).

Повреждение клеток и субклеточных структур играет первостепенную роль в развитии местных нарушений обмена веществ при воспалении. Так, вследствие повреждения митохондрий нарушаются процессы тканевого дыхания, в очаге воспаления появляется много органических кислот {молочная, пировиноградная и др.), развивается ацидоз, который считают важнейшим начальным механизмом воспаления. Из лизосом поврежденных клеток выходят ферменты, которые активизируют процессы распада белков, жиров и углеводов. В результате этого увеличивается концентрация молекул и ионов, нарастает так называемое осмотическое давление, что способствует переходу жидкости из крови в воспаленную ткань.

Альтерация сопровождается и болевыми ощущениями, которые имеют сложное происхождение. Вначале боль вызывается этиологическим фактором (механическим, термическим повреждением тканей и т.д.), затем поддерживается патогенетическими факторами, т. е. теми сдвигами, которые возникают в тканях при воспалении: сдавлением болевых рецепторов отечной жидкостью; раздражением околососудистых нервных сплетений вследствие расширения сосудов (например, пульсирующая боль при пульпитах); гипоксией, ацидозом, образованием биологически активных веществ микробного (токсина и др.) и тканевого (гистамин, ацетилхолин, молочная кислота, ионы калия, брадикинин и др.) происхождения.

Расстройства кровообращения и микроциркуляции в очаге воспаления во многом определяются теми типовыми реакциями, которые уже были рассмотрены (см. 2.5).

Компонентом воспаления, тесно связанным с изменениями кровообращения, является экссудация — выход жидкой части крови, богатой белками, в воспаленную ткань (см. рис. 3). Основные механизмы экссудации — это увеличение давления в венозной части капилляра (при сохраненном притоке и затрудненном оттоке крови); повышение проницаемости капиллярной стенки под действием различных «факторов проницаемости» (ацетилхолина, гиста-мина, брадикинина); увеличение осмотического и онкотического (создаваемого крупными белковыми молекулами или продуктами их распада) давления в очаге воспаления.

Из сказанного следует, что экссудация во многом зависит от степени альтеративных изменений. По своей биологической сути экссудация имеет приспособительное значение — ток жидкости, направленный из сосудов в ткани, препятствует переходу в кровь микробов и токсинов, уменьшает их концентрацию в очаге воспаления. Но резко выраженный отек может стать повреждающим фактором, способствующим вторичной альтерации.

Одновременно с экссудацией начинается и выход лейкоцитов из сосудов в очаг воспаления, или миграция лейкоцитов. Движение их в воспаленной ткани может быть длительным (многие часы). В этот период они осуществляют фагоцитоз, который И. И. Мечников считал главным проявлением защитной сущности воспаления.

Пролиферация, или размножение тканевых элементов, является важным процессом, определяющим барьерную функцию и исход воспаления. Тканевой дефект восполняется за счет размножения местных соединительнотканных клеток. Пролиферация начинается сразу же после первичной альтерации, так как сами продукты тканевого распада являются стимуляторами размножения соответствующих тканевых элементов. Но наилучшие условия для пролиферации создаются после ослабления процессов альтерации и экссудации (см. рис. 3). В этот период улучшается и кровоснабжение воспаленной ткани. Условия, способствующие пролиферации, ускоряют частичное или полное восстановление поврежденных тканей и органов.

На рис. 3 видно, что воспаление на всем протяжении представляет собой сложное взаимосвязанное сочетание трех основных процессов. Биологическая, защитно-приспособительная сущность воспаления также характеризуется рядом компонентов: отграничением очага повреждения, препятствующим переходу микробов и токсинов в кровь, миграцией лейкоцитов и фагоцитозом, ферментативным расщеплением поврежденных и чужеродных тканей, восстановлением или замещением тканевого дефекта. Ценой местного тканевого дефекта благодаря воспалению сохраняется жизнь организма.

Рис.

3. Схема соотношения основных процессов

острого (ожогового) воспаления: 1 —

альтерация первичная (I) и вторичная

(II); 2 — экссудация; 3 — пролиферация

Рис.

3. Схема соотношения основных процессов

острого (ожогового) воспаления: 1 —

альтерация первичная (I) и вторичная

(II); 2 — экссудация; 3 — пролиферация