- •1. Уравнение движения поезда и методы его решения, использование эвм. Основы графического метода тягового расчета.

- •2.Физические основы образования касательной силы тяги и торможения электровоза. Коэффициент сцепления колес электровоза с рельсами и методика его определения.

- •3. Силы, действующие на поезд при установившемся и неустановившемся движении.

- •4. Расход электроэнергии на движение поезда, методы его определения и способы экономии.

- •5. Тяговые, тормозные и токовые характеристики электровоза, их применение в тяговых расчетах.

- •6. Определение максимальной массы поезда при различных условиях движения. Пути повышения массы и скорости движения поездов.

- •7. Взаимодействие эпс с системой тягового электроснабжения. Вопросы качества электроэнергии. Влияние уровня напряжения сети на тягово-энергетические характеристики электровоза.

- •8. Влияние конструкции механической части и электрической схемы на тягово-сцепные качества электровоза

- •9. Мощность электровоза и влияние на нее различных факторов. Кпд электровоза и его зависимость от тока, напряжения тэд и реализуемой на ободах колесных пар мощности.

- •10. История электрификации железных дорог России. Современное состояние и перспективы развития электровозостроения и электровагоностроения, высокоскоростного наземного транспорта.

- •11. Физическая сущность процесса коммутации и его особенности у тягового двигателя пульсирующего тока. Способы улучшения состояния коммутации тяговых двигателей

- •12. Нагревание и охлаждение тяговых двигателей. Кривые нагревания и охлаждения. Системы и способы вентиляции тяговых двигателей

- •13. Электромеханические и тяговые характеристики двигателей постоянного тока. Сравнение характеристик тяговых двигателей различных систем возбуждения.

- •14. Влияние эксплуатационных факторов на работу тяговых двигателей эпс (расхождение характеристик и т.Д.).

- •Рабочие характеристики двигателей. Рабочие характеристики двигателей делятся:

- •15. Потенциальные условия на коллекторе тягового двигателя и способы их улучшения

- •Компенсационная обмотка

- •16. Бесколлекторные тяговые двигатели, принцип работы, применение на эпс

- •17. Виды испытаний тяговых двигателей, программа приемо-сдаточных испытаний. Схемы взаимной нагрузки для испытания тяговых двигателей.

- •18. Вспомогательные машины эпс

- •19. Изоляционные материалы, применяемые в тяговом электромашиностроении, их классификация по нагревостойкости

- •20. Структурные и логические схемы надежности

- •21. Параметрическое и непараметрическое определение показателей надежности

- •22. Общие и комплексные показатели надежности эпс

- •23. Закон надежности, модели развития отказов

- •24. Единичные показатели надежности эпс

- •25. Надежность систем. Резервирование

- •26. Построение алгоритмов диагностирования

- •27. Диагностирование сложных неисправностей

- •28. Средства технического диагностирования и основные диагностические параметры эпс

- •29. Влияние параметров элементов на систему. Номинальное и фактическое состояния элементов и системы при диагностировании

- •30. Диагностирование микропроцессорных и цифровых устройств

- •31. Классификация колесных пар и их основные особенности взаимодействия с рельсовой колеёй

- •32. Основные характеристики силовых процессов, формирующихся в точке контакта "колесо - рельс", и методы их расчетов.

- •33. Типы буксовых направляющих и их основные характеристики

- •34. Виды буксовых подшипников и их характеристики.

- •35. Типы рессорного подвешивания тележек и их свойства и назначение.

- •36. Виды упругих элементов, которые применяются в рессорном подвешивании локомотивов, и их основные характеристики

- •37. Типы рам тележек локомотивов, виды их компоновочных схем и основные конструктивные характеристики

- •38. Основные показатели, по которым тяговые приводы распределяются по классам.

- •39. Виды компенсирующих устройств в тяговом приводе и их классификация.

- •40. Типы кузовов локомотивов, которые применяются на железнодорожном транспорте, и их назначение.

- •41. Контакты электрических аппаратов, их назначение и классификация

- •42. Кинематические схемы и параметры контактных систем электрических аппаратов

- •43. Системы гашения электрической дуги в электрических аппаратах

- •44. Электромагнитный и электропневматический приводы электрических аппаратов

- •45. Электродвигательный и пневмодвигательный приводы электрических аппаратов

- •46. Резисторное торможение на эпс переменного тока.

- •47. Рекуперативное торможение на эпс переменного тока.

- •48. Способы перегруппировки тяговых двигателей на электровозах и электропоездах постоянного тока.

- •49. Технико-экономический анализ способов регулирования скорости на эпс постоянного тока.

- •50. Технико-экономическая и экологическая эффективность электрического торможения.

- •51. Принципы и способы ступенчатого регулирования выпрямленного напряжения на электровозах переменного тока.

- •52. Защита электрооборудования эпс при аварийных режимах.

- •53. Защита электрооборудования эпс при ненормальных режимах (боксование, перегрузка и др.).

- •54. Фазовое и зонно-фазовое регулирование выпрямленного напряжения на эпс переменного тока.

- •55. Способы обслуживания поездов локомотивами и их технико-экономическое обоснование.

- •57. Виды обслуживания и ремонта электровозов, расчет их годовой программы, количества стойл и контингента рабочих.

- •58. Система планово-предупредительного ремонта эпс и её технико-экономическое обоснование, роль диагностики.

- •59. Система ремонта тяговых электрических машин. Ремонтный цикл. Назначение ремонтов.

- •60. Оперативно-распорядительная документация для организации эксплуатации локомотивов и работы локомотивных бригад.

- •61. Организация и основное назначение технического обслуживания электровозов.

- •Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов

- •Нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта локомотивов

- •62. Тяговые плечи и участки обращения локомотивных бригад, их характеристика, расчет длины.

- •Совмещенные способы обслуживания - используются на участках большой протяженности и в зонах обращения сложной конфигурации:

- •63. Количественные и качественные показатели использования эпс в эксплуатации, пути их улучшения.

- •Количественные показатели

- •Качественные показатели

- •64. Ремонты и освидетельствования колесных пар локомотивов, виды, сроки, место проведения, содержание.

- •2. Посадка колесного центра с зубчатым колесом в холодном состоянии при давлении 1500 2500 кН на ось с применением чистого растительного масла.

- •65. Пути повышения качества ремонта эпс.

- •66. Способы обнаружения межвитковых замыканий в катушках полюсов без демонтажа остова, и в обмотке якоря без разборки тэд.

- •67. Интегрированная обработка маршрутов машиниста. Содержание отчетно-учетной документации эксплуатационной работы локомотивов и локомотивных бригад.

- •68. Идентификация подвижного состава (саид «Пальма»). Работа системы гид «Урал»

- •69. Классификация тормозов железнодорожного подвижного состава.

- •70. Механическое торможение поезда, его разновидности и реализация.

- •71. Пневматические и электропневматические системы торможения поездов, их конструкция и принцип работы.

- •72. Структурная схема и режимы работы автоматических пневматических тормозов подвижного состава.

- •73. Основные характеристики тормозной рычажной передачи локомотивов и мвпс, расчетная схема нажатий.

- •74. Приборы управления автотормозами поезда и локомотива.

- •75. Принципы инвертирования тока. Однофазный инвертор, ведомый сетью

- •76. Однофазные неуправляемые выпрямители. Примеры схем, принципы их работы.

- •77. Трехфазные неуправляемые выпрямители. Примеры схем, принципы их работы.

- •78. Трехфазный автономный инвертор.

- •79. Принципы импульсного регулирования напряжения на тд. Шим-прерыватель.

- •80. Однофазный управляемый выпрямитель: схема, принципы работы.

- •81. Тскбм (назначение, устройство, принципы работы)

- •82. Саут-цм (назначение, устройство, принципы работы)

- •83. Клуб-у (назначение, устройство, принципы работы)

- •84. Усилители в системах управления эпс, основные виды и характеристики.

- •85. Системы автоматизированного управления электровоза вл85. Принцип работы.

- •86. Принцип работы и устройство трансформатора постоянного тока (датчика тока) на эпс.

- •87. Принцип построения мпсу на электровозе эп1 (мсуд).

- •88. Принцип построения системы автоведения на электровозе эр-2 (Автомашинист (усавп – л)).

- •89. Неисправности локомотивов, при которых запрещается их эксплуатация согласно птэ

- •90. Требования к тормозному оборудованию подвижного состава. Порядок размещения, включения и опробования автотормозов. Ручные сигналы при опробовании автотормозов

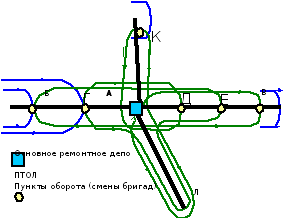

Совмещенные способы обслуживания - используются на участках большой протяженности и в зонах обращения сложной конфигурации:

На некоторых дорогах практикуется организация работы электровозов по системе накладных тяговых плеч, когда одно и то же тяговое плечо (участок обращения) обслуживается электровозами двух основных депо.

Размещение основных и оборотных депо на проектируемой (или реконструируемой) железной дороге определяет границы участков обращения локомотивов L при обслуживании поездов. Максимальное расстояние Lmax между депо должно быть не больше допустимого по условиям обеспечения надежности локомотивов: Lmax≤LTO-2≤αVy(TTO-2-Σto); где LTO-2 - норма пробега между техническими обслуживаниями ТО-2; α — коэффициент, характеризующий размещение ПТОЛ; Vy - средняя участковая скорость, км/ч; TTO-2 - период между ТО-2 (36—48 ч); Σto - суммарное время нахождения локомотива в оборотных пунктах, ч.

Надежность работы локомотивов обеспечивается нормой пробега LTO-2 между техническими обслуживаниями ТО-2. При размещении ПТОЛ на обеих граничных станциях участка обращения α = 1, при размещении только на одной из них α = 0,5. При среднесетевых значениях Vy и Σto Lmax = 450 км при а=0,5 и около 900 км при а=1. Средняя на сети железных дорог длина участка обращения при тепловозной тяге около 430 км, при электрической тяге 470 км.

63. Количественные и качественные показатели использования эпс в эксплуатации, пути их улучшения.

Для планирования и финансирования расходов по перевозкам и оценки качества эксплуатационной деятельности подразделений локомотивного хозяйства и пригородных перевозок принята система показателей, которые делятся на количественные и качественные.

Количественные показатели

Эти показатели оценивают объем выполненной в эксплуатации работы.

1)Объем перевозочной работы:

,

т.км.бр. ,

,

т.км.бр. , пас.км.

– основной показатель перевозочной

работы.

пас.км.

– основной показатель перевозочной

работы.

Определяется ежедневно по маршрутным листам машиниста.

2)Линейный пробег

,

лок.км,

,

лок.км,

,сек.км

– по данному показателю определяется

программа ремонта локомотивов, мощность

локомотиворемонтной базы.

,сек.км

– по данному показателю определяется

программа ремонта локомотивов, мощность

локомотиворемонтной базы.

Линейный пробег включаетлокомотиво- километры электровозов в голове поездов, вторых и третьих электровозов, работающих по системе многих единиц, второго и третьего электровозов при кратной тяге, при подталкивании и в одиночном следовании MSвсп. Линейный пробег определяется за расчётный период. Пробег электровозов в одиночном следовании (вспомогательный) вызывается неравномерностью движения поездов по направлениям и представляет собой непроизводительную работу. В одиночный пробег включают также следование электровозов после двойной тяги в обратном направлении. Условный пробег определяют за 1ч работы для электровозов, пробег которых не поддаётся точному учёту.

3)Суммарное время работы локомотивов

,

лок.час,

,

лок.час,

,сек.час

– по показателю планируется потребность

в эксплуатируемом парке локомотивов.

,сек.час

– по показателю планируется потребность

в эксплуатируемом парке локомотивов.

Качественные показатели

Оценивают интенсивность использования локомотивов в эксплуатации.

1)Полный оборот локомотива

Т,час – это время, необходимое для обслуживания одной пары поездов на участке обращения. Т = 2Lo/V + ∑tоб + ∑tсм; к = Т/24 – коэффициент потребности локомотивов; Nэ = кn – эксплуатируемый парк локомотивов; n – количество пар поездов в сутки.

2)Время полезной работы

,

ч – полезным считается любое время,

пока локомотив прицеплен к поезду;

,

ч – полезным считается любое время,

пока локомотив прицеплен к поезду;

3)Время в чистом движении

,

ч – считается любое время, пока локомотив

находится на перегоне (учитывается

время простоя на перегоне, обгонных

пунктах), время простоя на промежуточных

станциях не учитывается:

,

ч – считается любое время, пока локомотив

находится на перегоне (учитывается

время простоя на перегоне, обгонных

пунктах), время простоя на промежуточных

станциях не учитывается:

;

; .

.

4) Среднесуточный пробег

S,

км – учитывается пробег всех локомотивов

депо находящихся в эксплуатации за

сутки:

или

или ,0i

– коэффициент, учитывающий вспомогательные

(подменные) локомотивы.

,0i

– коэффициент, учитывающий вспомогательные

(подменные) локомотивы.

5)Среднетехническая скорость движения

Vт,

км/ч

– средняя скорость движения поезда по

перегону без учета простоя на промежуточных

станциях:

.

.

6)Среднеучастковая скорость движения

Vуч,

км/ч

– средняя скорость движения поезда по

перегону с учетом простоя на промежуточных

станциях:

;

; ,

коэффициент скорости, наилучший

показатель находится в пределах 0,7

0,85.

,

коэффициент скорости, наилучший

показатель находится в пределах 0,7

0,85.

7)Средний вес (масса) поезда

Qбр,т.бр – средний вес перевозимого груза с учетом тары (вагонов);

или

или

.

.

Степень

использования тяговых свойств локомотива:

,

, –

расчетная масса поезда для локомотива

и участка.

–

расчетная масса поезда для локомотива

и участка.

8) Среднесуточная производительность локомотива

W,

т.км.бр – основной показатель, определяющий

производительность локомотивов;

,

а также

,

а также .

.

Совершенствование показателей

Есть

рекомендации дополнить существующие

показатели более обобщенными, например

месячной (квартальной, годовой)

производительностью (и пробегами) одного

локомотива, находящегося в распоряжении

депо, с учетом локомотивов, находящихся

в эксплуатации, ожидающих работы,

простаивающих в техническом обслуживании

и ремонтах, в том числе и не плановых:

где

где - суточный линейный пробег локомотивов

депо;

- суточный линейный пробег локомотивов

депо; - парк локомотивов, находящихся в

распоряжении депо.

- парк локомотивов, находящихся в

распоряжении депо.

где

где - коэффициент перехода к операционному

парку локомотивов, находящихся в

распоряжении депо.

- коэффициент перехода к операционному

парку локомотивов, находящихся в

распоряжении депо.

Предполагается

ввести такие показатели, как средняя

дальность безотцепочного пробега

локомотивов Lб

и средние затраты локомотиво-часов на

проведенный без отцепки поезд. Первый

показатель определяют по данным маршрута

машиниста путем суммирования пробегов

поезда между пунктами перецепки или

отцепки локомотива:

-

локомотиво-километры за рассматриваемый

период (сутки);

-

локомотиво-километры за рассматриваемый

период (сутки); - количество отцепок и перецепок за

рассматриваемый период (сутки).

- количество отцепок и перецепок за

рассматриваемый период (сутки).

Периодически поднимается вопрос о правомерности измерять производительность труда тонно-километрами. Перевозочная работа, измеряемая в тонно-километрах, представляет аналог механической работы и, следовательно является энергетическим показателем, определяемым затратами топлива и электроэнергии на тягу поездов. А так как эти затраты в наибольшей степени относятся к ломотивному хозяйсту, то показатель «тонно-километр» наиболее полно и объективно отражает деятельность всех подразделений локомотивного хозяйства.

Более точно использования ломотива могла бы характеризовать удельная производительность в тонно-километрах, отнесенных к 1 кВт его мощности. При этом следовало бы учитвать трудность участка, на котором локомотив эксплуатируется, или относить производительность к 1 км виртуальной длины участка. Вирутальная длина – условная длина такого горизонтального и прямого участка, на котором локомотив затрачивает механическую работу (или расходует топливо, электроэнергию), равную механической работе, затраченной на перемещение поезда той же массы с тем же локомотивом на заданном (реальном) участке пути.