- •Лабораторная работа № 14

- •2. Исследование жвачки, отрыжки и рвоты

- •3. Исследование ротовой полости

- •4. Исследование глотки

- •5. Исследование пищевода

- •6. Исследование зоба у птиц

- •Лабораторная работа № 15

- •Лабораторная работа № 16 «наружное исследование брюшных органов у жвачных животных»

- •1. Методика исследования рубца

- •Исследование сетки

- •Исследование книжки

- •Исследование сычуга

- •Исследование кишечника

- •Исследование печени

- •Лабораторная работа № 17 «наружное исследование брюшных органов у лошадей и других животных»

- •Методика исследования желудка у лошадей и других животных

- •Исследование кишечника у лошадей и других животных

- •Исследование печени у лошадей и других видов животных

- •Лабораторная работа № 18, 19 «методы взятия и исследования желудочного содержимого, желудочного сока, рубцового содержимого и фекалий»

- •1. Исследование желудочного содержимого

- •Определение свободной соляной кислоты.

- •Определение общей кислотности

- •Определение связанной соляной кислоты.

- •Определение дефицита соляной кислоты

- •Определение молочной кислоты

- •Определение уропепсина.

- •Микроскопическое исследование

- •3. Исследование содержимого рубца у жвачных животных

- •Определение химических свойств

- •Определение летучих жирных кислот (лжк)

- •Определение общей кислотности

- •Микроскопическое исследование

- •Определение активности рубцовой микрофлоры по Дирксену и Хофиреку

- •4. Исследование фекалий

- •Химическое исследование

- •Определение органических кислот в фекалиях

- •Определение аммиака

- •5. Функциональные методы исследования печени

- •6. Исследование выделительной способности печени (бросульфалеиновая проба)

- •6. Пункция печени у крупного рогатого скота

- •7. Диагностика заболеваний поджелудочной железы.

Лабораторная работа № 16 «наружное исследование брюшных органов у жвачных животных»

1. Методика исследования рубца

У жвачных животных рубец (rumen) занимает всю левую половину брюшной полости. Его состояние определяют с помощью осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации и дополнительных методов (руменографии, анализа содержимого рубца и т.д.).

Осмотр. Осматривают не только левую половину брюха, где располагается рубец, но и правую, сравнивая их между собой. Определяют форму живота, его объем, состояние голодных ямок, обращая внимание на движение брюшной стенки в области левой голодной ямки (волнообразное), обусловленное сокращениями рубца.

В норме у животных до кормления обе половины брюха приблизительно одинаковы по объему. После кормления левая половина несколько увеличивается и левая голодная ямка выравнивается. При внимательном наблюдении у здоровых животных за областью левой голодной ямки можно заметить, как периодически изменяется положение брюшной стенки (она то приподнимается, то опускается), что особенно хорошо проявляется после кормления.

У животных, которые долго не принимали корм, особенно после длительной голодовки, левая голодная ямка запавшая и весь живот подтянут.

При переполнении рубца, что, как правило, отмечают после поедания большого количества концентратов, область левой голодной ямки выравнивается, а часто бывает совсем не выражена. В этом случае незаметны и волнообразные движения брюшной стенки, живот большего объема, чем обычно. В отличие от физиологического увеличения объема патологическое носит устойчивый характер.

Сильно увеличенный с обеих сторон живот отмечают при метеоризме. Область левой голодной ямки при этом резко выпячивается, а в острых случаях в этой области эластично напряженная брюшная стенка даже возвышается над уровнем маклока.

Патологическое уменьшение объема области рубца наблюдают при продолжительных поносах и длительных потерях аппетита.

Пальпация. С помощью данного метода определяют чувствительность (болезненность) и степень наполнения рубца, консистенцию его содержимого, характеризуют сокращения рубца по силе, частоте и ритму.

Используют глубокую наружную (проникающую) и глубокую внутреннюю (ректальное исследование) пальпацию.

Пальпировать начинают в области левой голодной ямки и постепенно переходят на другие участки левой половины брюха; надавливают кистью или кулаком правой руки, при этом левую руку кладут на область последних пар ребер животного.

У здоровых животных рубец безболезнен, умеренно наполнен, консистенция содержимого тестообразная. Сокращения рубца умеренной силы, ритмичные: их подсчитывают в течение 2 мин. В норме у крупного рогатого скота число сокращений рубца за 2 мин 2...5, у овец 3...6, у коз 2...4.

Частота сокращений рубца уменьшается при концентратном типе кормления, а также при голодании (иногда почти наполовину).

Непосредственно после кормления сила и частота сокращений достигают своего максимума и через 4...6 ч уменьшаются до физиологического минимума.

Различные патологические состояния вызывают заметное изменение сокращений рубца. При гипотонии они слабые, редкие, а при атонии, переполнении и тимпании рубца отсутствуют. Резко усиленные и частые сокращения наблюдают в начальной стадии острой тимпании, при отравлениях ядовитыми растениями (чемерица, вех ядовитый и др.), в начальной стадии переполнения рубца.

Перкуссия. Применяют инструментальный метод. Перкутируют сверху вниз, начиная с области левой голодной ямки. У здоровых животных перкуссионный звук в этой области тимпанический, оттенок его зависит от количества скопившихся газов.

При тимпании перкуссионный звук более громкий (звучный); при переполнении рубца — притуплённый тимпанический или тупой.

Аускультаиия. Применяют непосредственный метод (рубец аускультируют с левой стороны левым ухом через простынку или полотенце) или инструментальный.

Прослушивают периодически появляющийся, постепенно усиливающийся шум, который наиболее выражен в период максимального сокращения стенок рубца и совпадает с моментом наибольшего выпячивания голодной ямки. Самый громкий шум аускультиру-ют вскоре после приема корма: он напоминает отдаляющиеся раскаты грома или грохот катящейся по мостовой телеги и т. д.

Если сокращения рубца резко усилены, то шумы становятся более громкими и продолжительными (начало острой тимпании рубца, отравление чемерицей и т.д.). При ослаблении сокращений (гипотония) шумы тихие, непродолжительные; при атониях они отсутствуют или слышны отдельные шумы, напоминающие хруст и треск, что является следствием развития газов в рубцовом содержимом.

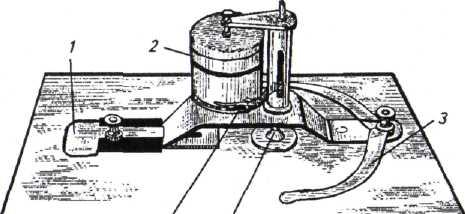

Руменография. Метод применяют, чтобы более тщательно исследовать моторную функцию рубца. Используют руменограф 3. С. Горяиновой (рис. 5), который представляет собой металлический динамометр, снабженный записывающим устройством.

Рис. 5. Руменография:

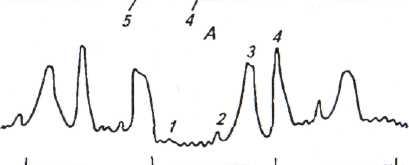

А — руменограф 3. С. Горяиновой: / — пластина, которую помещают на ребра; 2— вращающийся барабан (полный оборот за 5 мин); 3 — фиксатор; 4— клапан (датчик механических движений); 5 — пишушее устройство; Б — руменограмма: 1 — мелкие волны (дыхательные движения); 2 — зубец, обусловленный отрыгиванием жвачки; 3 — зубец, соответствующий волне I -го тура сокращения рубца; 4 - зубец, соответствующий волне 2-го тура сокращения рубца

Ползун прибора накладывают на последние ребра животного, а фиксаторы — на маклок. Клапан фиксируют в области левой голодной ямки. Движения рубца, передающиеся через голодную ямку, вызывают изменение положения клапана, что передается на записывающее устройство. По руменограмме можно учесть число сокращений рубца за 5 мин, их силу — по высоте зубцов, продолжительность — по расстоянию между зубцами и ритмичность — по равномерности появлений зубцов, отражающих отдельные сокращения рубца.

По 3. С. Горяиновой, у крупного рогатого скота после 10...12-часового перерыва в кормлении средняя частота сокращений рубца за 5 мин составляет 8...8,5 движения, высота зубцов 12...14,8 мм, продолжительность сокращений 10,7...11,6 с. Эти показатели более высокие в пастбищный период.

Руменограмму используют в диагностике заболеваний как рубца (гипотония, атония и т. д.), так и сетки (травматический рети-кулит и т. д.).