- •Гоу впо Тверская гма Росздрава

- •Содержание

- •Список сокращений

- •Предисловие

- •Модуль I «Морфология микроорганизмов»

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II. Базовый текст

- •1. Правила работы в учебной бактериологической лаборатории

- •2. Мир микробов. Особенности строения про- и эукариотической клетки

- •3. Систематика и номенклатура микроорганизмов

- •4. Морфология и ультраструктура бактериальной клетки

- •Цитоплазма Капсула Ворсинки (пили) Мезосома

- •Цитоплазмамическая мембрана

- •Периплазматическое пространство

- •5. Основные формы бактерий

- •6. Микроскопический метод диагностики инфекционных заболеваний

- •7. Простые и сложные методы окраски

- •8. Механизмы окрасок по Граму и Цилю-Нильсену

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Тема 2: Специальные методы окраски. Устройство биологического микроскопа. Виды

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II. Базовый текст

- •1. Специальные методы окраски для выявления отдельных структур бактерий

- •2. Методы окраски отдельных групп про- и эукариот

- •3. Изучение подвижности микроорганизмов

- •4. Виды микроскопии

- •5. Устройство биологического микроскопа

- •6. Порядок проведения иммерсионной микроскопии

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Тема 3: Морфология и ультраструктура отдельных групп микроорганизмов: риккетсий, хламидий, микоплазм, актиномицет, спирохет, грибов, простейших

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II. Базовый текст

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Теоретические вопросы для рубежного контроля знаний

- •Перечень практических навыков

- •Модуль ιι «Физиология микроорганизмов»

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II. Базовый текст

- •1. Состав и требования, предъявляемые к питательным средам

- •2. Классификация питательных сред

- •3. Понятия асептики и антисептики

- •4. Понятие дезинфекции, методы дезинфекции и контроль эффективности дезинфекции

- •5. Понятие стерилизации, методы, аппаратура и режимы стерилизации

- •6. Методы определения эффективности стерилизации

- •7. Понятие о виде, штамме, колонии, чистой культуре микроорганизмов

- •8. Методы выделения чистых культур микроорганизмов

- •9. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний

- •10. Техника посева микроорганизмов

- •11. Особенности культивирования анаэробных бактерий

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Диагностике инфекционных заболеваний.

- •I этап.

- •II этап. Цель: накопление чистой культуры

- •III этап. Цель: идентификация исследуемой культуры

- •IV этап.

- •Тема 2: Физиология бактерий. Питание, дыхание, размножение, метаболизм и ферментные системы бактерий. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (2-й день).

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II. Базовый текст

- •1. Метаболизм микроорганизмов

- •2. Ферментные системы микроорганизмов

- •3. Классификация бактерий по типу питания. Источники углерода, азота, макро- и микроэлементов, ростовых факторов для микробов.

- •4. Механизмы питания бактерий

- •5. Классификация микроорганизмов в зависимости от источника энергии

- •6. Классификация бактерий по типу дыхания - биологического окисления.

- •7. Брожение и его виды

- •8. Условия культивирования бактерий

- •9. Рост и размножение бактерий. Фазы размножения бактерий

- •10. Бактериологический метод исследования. Проведение 2 этапа бактериологического метода выделения аэробов. Культуральные свойства бактерий.

- •III. План практической работы

- •4. Заполнить таблицу « Классификация микроорганизмов по типам дыхания»

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Тема 3: Идентификация чистых культур. Биохимическая активность бактерий. Бактериологический метод диагностики инфекционных заболеваний (3-день).

- •1. Проведение III этапа бактериологического метода выделения чистых культур микроорганизмов. Схема идентификации микроорганизмов

- •2. Определение чистоты выделенной культуры

- •3. Использование ферментативной активности бактерий для идентификации микроорганизмов

- •4. Методы определения гликолитической активности микроорганизмов

- •5. Методы определения протеолитической активности бактерий

- •6. Определение окислительно-восстановительных ферментов бактерий

- •7. Системы для биохимической идентификации бактерий

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Модуль III «Основы антибактериальной химиотерапии»

- •2. Механизмы действия антибиотиков на микроорганизмы

- •3. Побочное действие антибиотиков

- •4. Механизмы антибиотикорезистентности микроорганизмов

- •5. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •III модуль «Инфекция и инфекционный процесс»

- •Тема 2: Инфекционный процесс. Факторы патогенности бактерий. Биологический метод диагностики инфекционных заболеваний

- •Базовый текст

- •1. Учение об инфекции. Понятия «инфекция» и «инфекционное заболевание»

- •3. Классификации инфекционных заболеваний и форм инфекций

- •4. Периоды и исходы инфекционного заболевания

- •5. Патогенность и вирулентность, единицы вирулентности

- •6. Основные факторы патогенности микроорганизмов

- •7. Микробные токсины

- •8. Биологический метод диагностики инфекционных заболеваний

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •III модуль «Экология микроорганизмов. Основы санитарной микробиологии»

- •Тема 3:Микрофлора организма человека. Санитарно-бактериологическое исследование воды, воздуха, почвы

- •I. Вопросы для самоподготовки:

- •II.Базовый текст

- •2. Функции нормальной микрофлоры организма человека

- •3. Методы определения микрофлоры организма человека

- •4. Определение понятия дисбактериоз и причины его возникновения

- •5. Принципы диагностики и лечения дисбактериоза

- •6. Предмет санитарной микробиологии и требования, предъявляемые к санитарно-показательным микроорганизмам

- •7. Микрофлора воды, воздуха и почвы

- •8. Методы определения санитарно-показательных микроорганизмов воды, воздуха и почвы

- •III. План практической работы

- •IV. Примеры ситуационных задач

- •Теоретические вопросы для рубежного контроля знаний

- •Перечень практических навыков

- •Литература

6. Классификация бактерий по типу дыхания - биологического окисления.

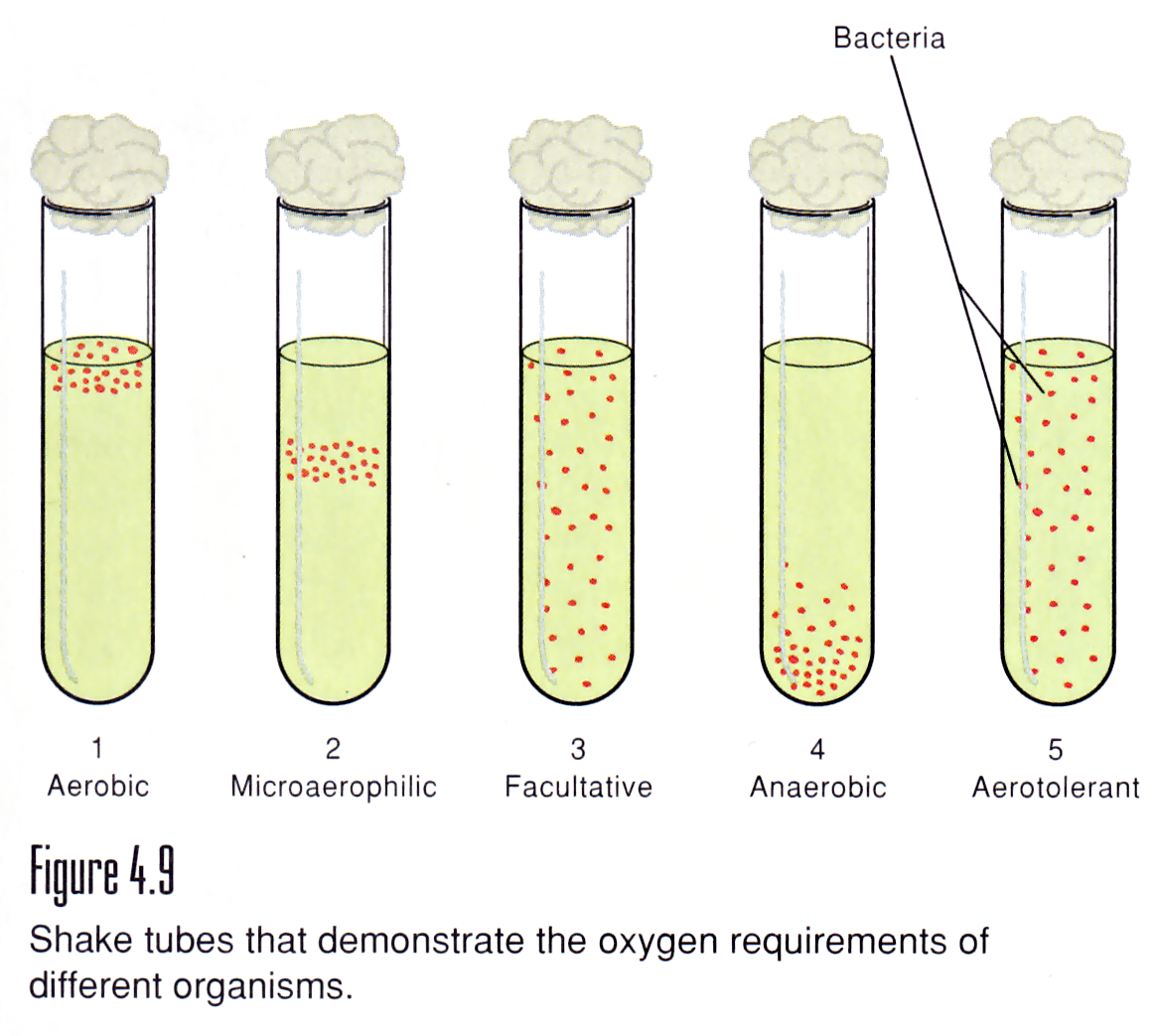

По потребности микроорганизмов в кислороде выделяют пять групп:

1. Облигатные (строгие) аэробыспособны получать энергию только путем дыхания и поэтому обязательно нуждаются в молекулярном кислороде. Энергию получают окислительным метаболизмом, используя кислород как терминальный акцептор электронов в реакции, катализируемойцитохромоксидазой. Пример: представители родовPseudomonas иBacillus.

2. Облигатные (строгие) анаэробыне способны расти и размножаться в присутствии кислорода, поскольку у них отсутствуют ферменты, расщепляющие токсические соединения кислорода.Для них как тип окислительно-восстановительных процессов характерна ферментация, при которой происходит перенос электронов от субстрата-донора к субстрату-акцептору. Тип метаболизма у них — бродильный. Пример: микроорганизмы родовClostridiumи Bacteroides.

3. Факультативные анаэробы способны расти и размножаться как в присутствии кислорода, так и в его отсутствии.Они обладают смешанным типом метаболизма и могут использовать в качестве терминальных акцепторов электронов как молекулярный кислород, так и органические соединения. Процесс получения энергии у них может происходить кислородным дыханием в присутствии кислорода, а в его отсутствиипереключаться на брожение. Пример: Escherichia coli и Saccharomyces.

4. Микроаэрофилынуждаются в низком содержании свободного кислорода 2-10%. Естественной средой обитания микроаэрофилов является мукозный слой, покрывающий эпителий желудка, где концентрация кислорода невелика. У микроаэрофилов имеются ферменты, которые инактивируются при контакте с сильными окислителями иактивны только при низких значениях парциального давления кислорода, например фермент гидрогеназа. Многие микроаэрофильные бактерии растут быстреев избыточном количестве углекислого газа (до 20%), поэтому их называют капнофилами.Пример: Helicobacter pylori, Campylobacter.

5. Аэротолерантные микроорганизмы способны расти в присутствии атмосферного кислорода, но не использовать его в качестве источника энергии. Они осуществляют анаэробный метаболизм (брожение), но устойчивы к действию кислорода при его обычных концентрациях. Пример: Streptococcus pyogenes, Lactobacillus.

Бактерии

Аэробы Микроаэрофильные Факультативные Анаэробы Аэротолерантные

микроорганизмы анаэробы микроорганизмы

Рис. 9 Характер роста бактерий с различной потребностью в кислороде

Различное физиологическое отношение микроорганизмов к кислороду связано с наличием у них ферментных систем, позволяющих существовать в атмосфере кислорода. Следует отметить, что в окислительных процессах, протекающих в атмосфере кислорода, образуются токсические продукты окисления (H2O2 - перекись водорода и О2~ - свободные кислородные радикалы), Эти соединения вызывают перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот и окислениеSH-групп белков.

Таблица 15 Ферменты бактерий с различной потребностью в кислороде

|

Тип дыхания |

Ферменты, нейтрализующие токсические соединения кислорода |

|

Строгие аэробы |

Каталаза H2O2–H2O+O2 Супероксид дисмутаза O2- + 2H+ - O2 + H2O2 - H2O + O2 |

|

Факультативные анаэробы |

Каталаза Супероксид дисмутаза |

|

Строгие анаэробы |

Обычно каталаза- и супероксид дисмутаза отрицательны* |

|

Микроаэрофильные микроорганизмы |

Небольшие количества каталазы и супероксид дисмутазы |

|

Аэротолерантные микроорганизмы |

Пероксидаза |

Для нейтрализации токсичных форм кислорода микроорганизмы, способные существовать в его атмосфере, имеют специфические ферменты, прежде всегокаталаза, пероксидаза, а также мощную ферментную систему для нейтрализации наиболее токсичных радикалов кислорода, которая получила название супероксид дисмутаза. У анаэробов эти ферменты отсутствуют, также как и система регуляции окислительно-восстановительного потенциала,поэтому накопление токсических для мембран клеток соединений вызывает их разрыв и неизбежную гибель. Биохимически анаэробное дыхание протекает по типу бродильных процессов.

У облигатных аэробов и факультативных анаэробов накоплению закисного радикала O2~ препятствует ферменты каталаза и супероксид дисмутаза, расщепляющие кислородный радикал на перекись водорода и молекулярный кислород (табл. 15 и рис. 9).

Аэротолерантные микроорганизмы не имеют супероксид дисмутазы, и ее функцию восполняет высокая концентрация ионов марганца, который, окисляясь под действием 02~, убирает тем самым супероксидный ион. Перекись водорода у этих микроорганизмовразрушается ферментом пероксидазой в катализируемых ею реакциях окисления органических веществ.

Строгие анаэробыне имеют ни каталазу, ни пероксидазу, но содержат супероксид дисмутазу. В связи с этим некоторые строгие анаэробы (бактероиды, фузобактерии) не выносят присутствия даже незначительного количества молекулярного кислорода, тогдакак некоторые клостридии могут находиться в атмосфере кислорода, благодаря ферменту супероксид дисмутаза.