- •ВВЕДЕНИЕ

- •РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

- •ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •1.1 Классификация автомобильных дорог

- •1.2. Нормы проектирования автомобильных дорог

- •1.3. Расчетные скорости, нагрузки и габаритные размеры подвижного состава

- •1.4. Охрана окружающей среды

- •Приложение 1. Список рекомендуемых нормативно-технических документов

- •1.1. Общие стандарты

- •1.2. Грунты, земляное полотно, торф

- •1.3. Асфальтобетонные смеси, битум

- •1.3. Бетон, железобетон. Бетонные смеси, щебень, гравий, песок, цемент, шлаки, шламы и другие материалы

- •1.5. Автомобильные, железные дороги, аэродромы, земляное полотно дорог, мосты и трубы, укрепительные работы (изыскания, проектирование, строительство)

- •1.6. Основания и фундаменты

- •1.7. Изыскания автомобильных, железных дорог, аэродромов

- •1.8. Эксплуатация автомобильных дорог

- •1.9. Геотекстиль

- •1.10. Экология, климатология

- •1.11. Безопасность движения и техника безопасности

- •ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •2.1. Общие положения

- •2.2. Предпроектное проектирование

- •2.3. Разработка проектной документации

- •2.4. Разработка рабочих чертежей

- •2.5. Состав проектной документации

- •2.6. Оформление проектной документации

- •Приложение 2.1.

- •Приложение 2.2.

- •Перечень технических документов, подлежащих использованию при разработке обоснования инвестиций

- •Приложение 2.3.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обоснования инвестиций (ОИ).

- •Приложение 2.4.

- •Перечень материалов и документов, включаемых в состав обосновывающих материалов инженерного проекта (ИП).

- •ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗЫСКАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •3.1. Особенности традиционной технологии изысканий автомобильных дорог и ее анализ

- •3.2. Особенности технологии изысканий автомобильных дорог при проектировании на уровне САПР-АД

- •3.3. ГИС-технологии в изысканиях автомобильных дорог

- •3.4. Методы обоснования полосы варьирования конкурирующих вариантов трассы

- •3.5. Цифровое моделирование рельефа, ситуации и геологического строения местности

- •3.6. Виды цифровых моделей местности

- •3.7. Методы построения цифровых моделей местности

- •3.8. Математическое моделирование местности

- •3.9. Задачи, решаемые с использованием цифровых и математических моделей

- •ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •4.1. Структура экономического обоснования дорожного строительства

- •4.2. Перспективный парк автомобилей

- •4.3. Прогнозирование перспективной интенсивности движения

- •4.4. Методы оценки общественной эффективности инвестиционных проектов дорожного строительства

- •4.5. Процедуры учета неопределенности

- •4.6. Элементы затрат-выгод инвестиционных проектов дорожного строительства

- •5.1. Геодезические опорные сети

- •5.2. Обозначение пунктов государственных геодезических сетей на местности

- •5.3. Привязка к пунктам государственных геодезических сетей

- •5.4. Планово-высотное обоснование топографических съемок

- •5.5. Электронная тахеометрическая съемка

- •5.6. Наземно-космическая съемка

- •5.7. Наземное лазерное сканирование

- •6.1. Общие сведения об организации и составе инженерно-геологических изысканий

- •6.2. Современные технические средства, применяемые при инженерно-геологических изысканиях

- •6.3. Инженерно-геологические изыскания на полосе варьирования трассы

- •6.4. Инженерно-геологические изыскания по принятому варианту трассы

- •6.5. Разведка местных дорожно-строительных материалов

- •6.6. Лабораторные испытания и полевые методы исследования физико-механических свойств грунтов и материалов

- •6.8. Камеральная обработка и представляемые материалы

- •7.1. Состав инженерно-гидрометеорологического обоснования проектов

- •7.3. Морфометрические работы

- •7.4. Гидрометрические работы

- •7.5. Аэрогидрометрические работы

- •РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

- •ГЛАВА 8. ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •8.1. Элементы плана автомобильных дорог

- •8.2. Элементы поперечных профилей

- •8.3. Элементы продольного профиля

- •8.4 Ширина проезжей части и земляного полотна

- •8.5. Остановочные, краевые полосы и бордюры

- •8.6. Поперечные уклоны элементов дороги

- •8.7. Нормы проектирования плана и продольного профиля

- •8.8. Переходные кривые

- •8.9. Виражи

- •8.10. Уширение проезжей части

- •8.11. Серпантины

- •8.12. Мосты и трубы

- •8.13. Тоннели

- •ГЛАВА 9. ПЛАН АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ПРИНЦИПЫ ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- •9.1. Выбор направления трассы

- •9.2. Элементы клотоидной трассы

- •9.3. Принципы трассирования

- •9.4. Цели и задачи ландшафтного проектирования*

- •9.5. Согласование элементов трассы с ландшафтом

- •9.6. Особенности трассирования автомобильных дорог в характерных ландшафтах

- •9.7. Согласование земляного полотна с ландшафтом

- •9.8. Правила обеспечения зрительной плавности и ясности трассы

- •ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •10.1. Принципы проектирования продольного профиля

- •10.2. Критерии оптимальности

- •10.3. Комплекс технических ограничений

- •10.4. Техника проектирования продольного профиля в традиционном классе функций

- •ГЛАВА 11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

- •11.1. Элементы земляного полотна и общие требования к нему

- •11.2. Грунты для сооружения земляного полотна

- •11.3. Природные условия, учитываемые при проектировании земляного полотна

- •11.4. Учет водно-теплового режима при проектировании верхней части земляного полотна

- •11.5. Поперечные профили земляного полотна в обычных условиях

- •11.6. Проектирование насыпей на слабых основаниях

- •11.7. Проверка устойчивости откосов при проектировании высоких насыпей и глубоких выемок

- •11.8. Земляное полотно на склонах

- •ГЛАВА 12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Основы конструирования нежестких дорожных одежд

- •12.3. Расчеты нежестких дорожных одежд на прочность

- •12.4. Расчет конструкции дорожной одежды в целом по допускаемому упругому прогибу

- •12.5. Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоев

- •12.6. Расчет конструкции дорожной одежды на сопротивление монолитных слоев усталостному разрушению от растяжения при изгибе

- •12.7. Обеспечение морозоустойчивости дорожной одежды

- •12.8. Осушение дорожной одежды и земляного полотна

- •ГЛАВА 13. КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •13.1. Область применения. Основные виды покрытий

- •13.2. Общие требования к жестким дорожным одеждам. Основные принципы конструирования

- •13.3. Особенности конструкций жестких дорожных одежд

- •13.4. Основные положения расчета жестких дорожных одежд

- •Список литературы к главе 13

- •ГЛАВА 14. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •14.1. Напряжения в цементобетонном покрытии от внешней нагрузки

- •14.2. Определение разрушающей нагрузки для плит цементобетонного покрытия

- •14.3. Определение напряжений в цементобетонном покрытии по прогибам, измеренным в натуре

- •14.4. Определение эквивалентного модуля упругости и коэффициента поперечной деформации многослойного основания под жестким дорожным покрытием

- •14.5. Температурные напряжения

- •14.6. Устойчивость плит бетонных дорожных покрытий при повышении температуры

- •14.7. Прочность при усилении жестких покрытий слоем асфальтобетона или цементобетона

- •14.8. Устойчивость против выпирания асфальтобетонного слоя на цементобетонном основании

- •14.9. Устойчивость положения плиты со свободными краями при нагрузке от транспортных средств

- •Список литературы к главе 14

- •ГЛАВА 15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО И ПОДЗЕМНОГО ДОРОЖНОГО ВОДООТВОДА

- •15.1. Система поверхностного и подземного дорожного водоотвода

- •15.2. Нормы допускаемых скоростей течения воды

- •15.3. Определение объемов и расходов ливневых и талых вод с малых водосборов

- •15.4. Гидравлический расчет дорожных канав

- •15.5. Гидравлический расчет отверстий малых мостов и труб

- •15.6. Косогорные сооружения поверхностного водоотвода

- •15.7. Укрепление русел за сооружениями

- •15.8. Расчет дренажа

- •15.9. Некоторые рекомендации к разработке региональных норм стока

- •ГЛАВА 16. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •16.1. Основные сведения о проектировании переходов через большие водотоки

- •16.2. Гидрологические расчеты

- •16.3. Морфометрические расчеты

- •16.4. Прогноз природных деформаций русел рек

- •16.5. Расчет срезок пойменных берегов подмостовых русел и отверстий мостов

- •16.6. Расчет общего размыва

- •16.7. Определение максимальной глубины расчетного общего размыва

- •16.8. Расчет местного размыва у опор мостов

- •16.9. Расчет размывов переходов коммуникаций у мостовых переходов

- •16.10. Расчет характерных подпоров на мостовых переходах

- •ГЛАВА 17. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДХОДОВ, РЕГУЛЯЦИОННЫХ И УКРЕПИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- •17.1. Условия работы пойменных насыпей

- •17.2. Проектирование подходов к мостам

- •17.3. Проектирование оптимальных пойменных насыпей

- •17.4. Расчет устойчивости откосов подтопляемых насыпей

- •17.5. Расчет осадок пойменных насыпей

- •17.6. Расчет скорости осадки насыпей на слабых основаниях

- •17.7. Задачи и принципы регулирования рек у мостовых переходов

- •17.8. Конструкции регуляционных сооружений на мостовых переходах

- •ГЛАВА 18. ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •18.1. Общие положения и требования по проектированию пересечений и примыканий в одном уровне

- •18.2. Классификация пересечений автомобильных дорог в разных уровнях и требования к ним

- •18.3. Элементы пересечений автомобильных дорог в разных уровнях

- •18.4. Задачи, решаемые при проектировании развязок движения в разных уровнях

- •18.5. Анализ условий пересечений при проектировании развязок

- •18.6. Пропускная способность развязок в разных уровнях и оценка безопасности движения

- •18.7. Технико-экономическое сравнение вариантов развязок движения

- •ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •19.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •19.2. Дорожно-климатическое районирование первой зоны - зоны вечной мерзлоты России

- •19.3. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.4. Особенности водно-теплового режима естественных грунтов и земляного полотна автомобильных дорог в районах вечной мерзлоты

- •19.5. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •19.6. Особенности изысканий для строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.7. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.8. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.9. Требования к грунтам земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

- •19.10. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •19.11. Водоотводные сооружения

- •19.12. Проектирование земляного полотна и искусственных сооружений на наледных участках

- •ГЛАВА 20. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •20.1. Обслуживание дорожного движения

- •20.2. Дорожные знаки

- •20.3. Дорожная разметка

- •20.4. Направляющие устройства

- •20.5. Дорожные ограждения

- •20.6. Освещение автомобильных дорог

- •20.7. Составление схемы обстановки дороги

- •ГЛАВА 21. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •21.1. Особенности реконструкции автомобильных дорог

- •21.2. Особенности изысканий для разработки проектов реконструкции автомобильных дорог

- •21.3. Реконструкция автомобильных дорог в плане и продольном профиле

- •21.4. Земляное полотно при реконструкции автомобильных дорог

- •21.5. Дорожные одежды при реконструкции автомобильных дорог

- •21.6. Особенности организации работ при реконструкции автомобильных дорог

- •ГЛАВА 22. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

- •22.1. Цели и задачи проекта организации строительства

- •22.2. Строительный генеральный план

- •22.3. Календарный план строительства

- •22.4. Механизация дорожного строительства

- •22.5. Машины для земляных работ

- •22.6. Машины для уплотнения грунтов и материалов дорожных одежд

- •22.7. Определение потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и трудовых ресурсах

- •ГЛАВА 23. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •23.1. Система показателей для оценки проектных решений

- •23.2. Определение предельной пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движением

- •23.3. Расчет средней скорости движения транспортного потока

- •23.4. Расчет максимальной скорости движения одиночного автомобиля

- •23.5. Определение степени загрязнения придорожной полосы соединениями свинца

- •23.6. Расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта

- •ГЛАВА 24. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОГ И ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

- •24.1. Влияние дорожных условий на безопасность движения

- •24.2. Оценка относительной опасности участков дороги и выявление опасных мест методом «коэффициентов относительной аварийности»

- •24.3. Выявление опасных мест метолом «коэффициентов безопасности»

- •24.4. Оценка обеспеченности безопасности движения на пересечениях в одном уровне

- •24.5. Оценка безопасности движения на пересечениях в разных уровнях

- •РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •ГЛАВА 25. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- •25.1. Понятие о системах автоматизированного проектирования

- •25.2. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования

- •25.3. Функциональная структура САПР

- •25.4. Принципы оптимизации и моделирования при проектировании автомобильных дорог

- •25.5. Гис-технологии в автоматизированном проектировании

- •Список литературы к главе 25

- •ГЛАВА 26. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ CAD «CREDO»

- •26.1. Историческая справка

- •26.2. Функциональная структура подсистемы «Линейные изыскания»

- •26.3. Функциональная структура подсистемы «Дороги»

- •ГЛАВА 27. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ «indorcad/road»

- •27.1. Историческая справка

- •27.3. Раздел «Продольный профиль»

- •27.4. Раздел «Верх земляного полотна»

- •27.5. Раздел «Поперечный профиль»

- •27.6. Графический редактор «IndorDrawing»

- •ГЛАВА 28. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •28.1. Автоматизированное проектирование плана и продольного профиля. Общий методологический подход

- •28.2. Методы «однозначно определенной оси»

- •28.3. Метод «опорных элементов»

- •28.4. Метод «сглаживания эскизной линии трассы»

- •ГЛАВА 29. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •29.1. Метод «опорных точек»

- •29.2. Метод «проекции градиента»

- •29.3. Метод «граничных итераций»

- •29.4. Методы «свободной геометрии»

- •ГЛАВА 30. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

- •30.1. Особенности автоматизированного проектирования оптимальных нежестких дорожных одежд

- •30.2. Оптимизационный метод проектирования дорожных одежд нежесткого типа

- •30.3. Технология автоматизированного проектирования оптимальных дорожных одежд

- •ГЛАВА 31. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •31.1. Математическое моделирование стока ливневых вод с малых водосборов

- •31.2. Математическое моделирование стока талых вод с малых водосборов

- •31.3. Расчет отверстий и моделирование работы малых мостов и труб

- •31.4. Проектирование оптимальных водопропускных труб

- •31.5. Проектирование оптимальной системы поверхностного водоотвода

- •ГЛАВА 32. КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

- •32.1. Принципы автоматизированного проектирования мостовых переходов

- •32.2. Аналитическая аппроксимация и универсальный метод определения расчетных гидрометеорологических характеристик

- •32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

- •32.4. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рома»

- •32.5. Программа расчета уширений русел на мостовых переходах «Рур»

- •32.6. Исходная информация и результаты расчета по программе «Рур»

- •ГЛАВА 33. МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАМП

- •33.1. Существующие принципы конструктивного решения участков ответвлений и примыканий соединительных рамп

- •33.2. Переходные кривые, требования к ним и методы их расчета

- •33.3. Расчет элементов соединительных рамп

- •33.4. Проектирование продольного профиля по соединительным рампам

- •33.5. Планово-высотное решение соединительных рамп

- •ГЛАВА 34. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- •34.1. Программы для оценки проектных решений

- •34.2. Построение перспективных изображений автомобильных дорог

- •34.3. Перцептивные изображения автомобильных дорог

- •34.4. Оценка зрительной плавности трассы

- •34.6. Оценка проектных решений автомобильных дорог на основе математического моделирования

- •34.7. Технико-экономическое сравнение вариантов автомобильных дорог и мостовых переходов

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Результаты расчета выводятся на экран монитора, а также в виде таблиц и графиков на принтере (см. рис. 32.1).

32.3 Комплексная программа расчета отверстий мостов «Рома»

Универсальная методика комплексного расчета деформаций русел и свободной поверхности потока, реализованная в виде компьютерной программы «Рома», предназначена для подробных гидравлических и русловых расчетов мостовых переходов и других гидротехнических сооружений на реках с различным типом руслового процесса. При проектировании мостовых переходов с использованием программы «Рома» решают следующие задачи:

расчет общих размывов под мостами как при однородном, так и слоистом строении размываемых русел;

расчет общих размывов под мостами в руслах рек, представленных резко разнозернистым составом донных отложений, с учетом возможной отмостки дна русла крупными фракциями;

построение кривых свободной поверхности потока (расчет подпоров во времени) с учетом взаимодействия с русловыми деформациями;

анализ работы искусственных уширений подмостовых русел (срезок);

расчет русловых деформаций на значительном протяжении вверх и вниз от оси моста с целью: прогноза возможных размывов существующих и проектируемых переходов коммуникаций (нефтепродуктопроводов, газопроводов, водоводов, дюкеров, кабельных переходов и т.д.), расположенных в пределах зоны влияния мостовых переходов; прогноза условий судоходства на мостовых переходах; определение расчетных судоходных уровней воды (РСУ) с учетом допустимых для судоходства скоростей течения;

оценка влияния выработок грунта в руслах рек (русловых карьеров) на работу мостовых переходов и других гидротехнических сооружений;

1520

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

учет взаимодействия нескольких мостовых переходов при расчетах русловых деформаций и кривых свободной поверхности потока;

расчет мостовых переходов в нижних бьефах плотин;

расчет мостовых переходов, работающих в условиях подпора: естественного (сгонно-нагонные явления, заторы, зажоры, подпоры от материнской реки и т.д.) или искусственного (подпоры от капитальных плотин ГЭС или иных гидротехнических сооружений);

построение кривых свободной поверхности от плотин и прогноз заиления водохранилищ;

расчет деформаций русел и свободной поверхности в нижних бьефах капитальных плотин;

расчет групповых отверстий (при проектировании дополнительных пойменных мостов на общем разливе с основным);

расчет мостовых переходов с переливаемыми подходами;

расчет мостовых переходов в условиях регрессивной (попятной) эрозии;

исследование основных процессов, развивающихся на мостовых переходах.

В отличие от существующих наиболее совершенных методов и программ расчета русловых деформаций на мостовых переходах программа «Рома» характеризуется более полным учетом факторов, определяющих процесс деформаций и конечную их величину, меньшим числом допущений, принимаемых при решении основных дифференциальных уравнений, и возможностью решения большого круга инженерных и научных задач.

Основные особенности методики комплексного расчета мостовых переходов и программы «Рома» состоят в следующем:

учитывается неустановившийся характер течения речных потоков;

учитывается нелинейность изменения руслового расхода по длине зоны влияния мостовых переходов;

1521

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

учитывается петлеобразность кривых расходов, скоростей и уклонов для каждого конкретного рассчитываемого паводка;

расходы наносов руслоформирующих фракций вычисляются как по данным натурных измерений, так и по известным теоретикоэмпирическим формулам;

расходы руслоформирующих наносов вычисляются как по среднему диаметру донных отложений, так и пофракционно с одновременным расчетом возможной отмостки дна размываемого русла крупными фракциями;

при расчетах учитывается конкретное геологическое строение размываемых русел;

при расчетах учитывается перераспределение общего расхода между элементами живого сечения долины реки (руслом и поймами) при боковых и глубинных деформациях русла, а также при подпоре;

одновременно с расчетом хода русловых деформаций осуществляется построение кривых свободной поверхности потока по длине зоны влияния мостовых переходов и, таким образом, учитывается взаимное влияние в ходе паводков деформируемого русла и свободной поверхности потока.

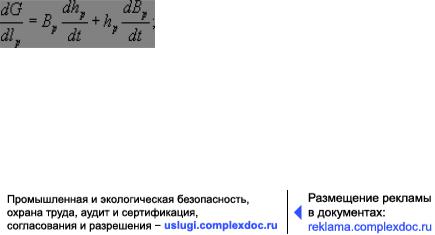

Основа методики - одновременное решение в конечных разностях трех дифференциальных уравнений:

уравнения баланса наносов Экснера (математическая запись закона сохранения твердой фазы руслового потока)

(32.5)

уравнений Сен-Венана - уравнения неразрывности неустановившегося потока (математическая запись закона сохранения жидкой фазы руслового потока)

1522

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

(32.6)

уравнения плавно изменяющегося неустановившегося течения потока в открытых непризматических руслах (математическая запись законов сохранения энергии и количества движения)

где

где

(32.7)

G - расход наносов руслоформирующих фракций, м3/с;

Вр - ширина русла (фронта переноса наносов), м; lр - длина по руслу, м;

t - время, с;

hp - глубина русла от дна до бровок, м; l - длина по долине реки, м;

Q - общий расход воды, м3/с;

w - площадь живого сечения, м2;

Iб - бытовой уклон свободной поверхности потока;

z - геодезическая высота (отметка) свободной поверхности потока, м;

1523

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

V - средняя скорость течения, м/с;

g - ускорение силы тяжести, м/с2;

a - корректив кинетической энергии (коэффициент Кориолиса);

a0 - корректив количества движения (коэффициент Буссинеска);

К - расходная характеристика, м3/с.

При решении системы дифференциальных уравнений (32.5) - (32.7) сделано допущение о том, что течение паводкового потока по длине зоны влияния мостовых переходов является плавно изменяющимся. Уравнения (32.6) и (32.7), таким образом, применяют в целом для всего потока по долине реки с осреднением скоростей течения на вертикалях и по ширине.

На основе анализа результатов систематических расчетов существующих и проектируемых мостовых переходов сформулированы обязательные требования, без выполнения которых теоретические расчеты нельзя считать адекватными фактическим процессам, протекающим на мостовых переходах:

уравнение баланса наносов (32.5) при решении его в конечных разностях необходимо применять последовательно к большому числу интервалов длины Dlр, на которые делят весь исследуемый участок русла. Ориентировочно принимают Dlр = (0,1-0,125)lсж (где lсж - длина зоны сжатия потока перед мостом);

во избежание искажения результатов расчета, особенно в зоне растекания потока, водомерные графики рассчитываемых паводков необходимо делить на большое число ступенек (расчетных интервалов времени). Обычно принимают Dt = 0,1 - 0,33 сут;

при вычислении расхода руслоформирующих наносов (донных и взвешенных) во многих случаях нельзя пренебрегать ни одной из форм перемещения руслоформирующих наносов и, особенно, взвешенными;

длины зон сжатия lсж и растекания потока lр оказывают исключительно большое влияние на темп и размеры деформаций русел и свободной поверхности потока. Зависимости, используемые для определения длин зон сжатия и растекания потока, должны обязательно учитывать основные факторы, их

1524

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

определяющие и, прежде всего, степень стеснения паводкового потока подходами b - первопричину деформаций русел и свободной поверхности потока;

в общем случае следует ориентироваться на расчеты по длительной серии уже прошедших паводков в натурной последовательности, что совершенно необходимо в случаях:

расчетов общих размывов на мостовых переходах с большой степенью стеснения потока подходами, с большой шириной разлива в паводки или с крупными наносами;

необходимости прогноза условий судоходства на участках русел рек у мостовых переходов и прогноза размывов переходов коммуникаций, особенно в нижних бьефах мостовых переходов;

расчетов мостовых переходов, работающих в условиях взаимодействия с другими гидротехническими сооружениями, т.е. в пределах зоны влияния других мостовых переходов, в нижних бьефах плотин, в подпоре и т.д.;

расчет по уравнению баланса наносов (32.5) дает возможность определения лишь средних глубин после общего размыва. Для перехода к максимальным глубинам, расчетным для опор мостов, необходимо учитывать возможные природные деформации русел, а также вероятное отношение наибольшей глубины в русле к средней;

расчет размывов на пойменных участках отверстий мостов следует выполнять отдельно, если только этот участок не объединяется с руслом посредством удаления связных грунтов пойменного наилка (т.е. путем устройства срезки). Этот расчет выполняют по неразмывающим скоростям течения для грунтов, слагающих поверхность поймы;

расчет по уравнению баланса наносов требует введения гарантийных запасов к глубинам размыва, определенным теоретическим путем. Наличие погрешности расчета объясняется все еще неполным учетом факторов, определяющих размыв, недостаточной надежностью морфометрической основы расчета бытового распределения общего расхода между руслом и поймами, особенно при самых высоких уровнях, когда слив воды с пойм наибольший, а также неточностью перехода от средних расчетных глубин размыва к максимальным, расчетным для опор мостов.

1525

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Развитие размыва на участке русла элементарной длины Dlрт за элементарное время Dtj описывается дифференциальным уравнением баланса наносов (32.5), которое в конечных разностях (при фиксированных плановых размерах русла) имеет вид:

где

(32.8)

Dhpmj - среднее понижение (повышение) дна на m-м участке русла при j-м уровне воды за интервал времени Dtj, м;

Gmj, G(m+1)j - расходы наносов руслоформирующих фракций, определяемые для начального и конечного створов расчетного участка длиною Dlрт;

Врт - средняя ширина русла (фронта переноса наносов) на m-м расчетном участке.

Решение уравнения баланса наносов в конечных разностях (32.8) требует знания связи расхода руслоформирующих наносов с гидравлическими характеристиками потока - скоростью течения и глубиной. Расход твердой фазы потока - это полный расход наносов руслоформирующих фракций - донных и взвешенных. Расходы наносов вычисляют в зависимости от имеющихся данных одним из трех способов:

по материалам натурных наблюдений;

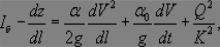

по среднему диаметру донных отложений с использованием формулы И.И. Леви

1526

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(32.9)

Gmj - расход наносов руслоформирующих фракций в рыхлом теле, м3/с;

Aд = f(d) и Ав= f(d) - характеристики донных и взвешенных наносов руслоформирующих фракций;

hpmj - средняя глубина потока в m-м створе русла при j-м уровне,

м;

Vpmj - средняя скорость течения в m-м створе русла при j-м уровне, м/с;

Vнер - неразмывающая средняя скорость для грунтов дна русла, м/с;

Bpm - ширина русла (фронта переноса руслоформирующих наносов) m-м створе, м;

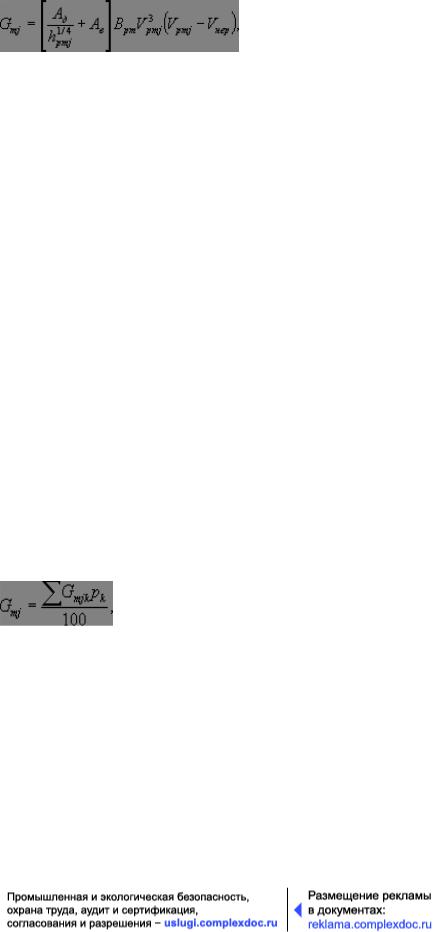

по фактическому составу донных отложений

где

(32.10)

Gmjk - расход наносов, вычисленный по формуле (32.9) для k-й фракции, м3/с;

pk - содержание k-й фракции, %.

Расход наносов смешанного состава Gmj при слоистом геологическом строении русла в створах ниже п-го, где размыв коснулся II геологического слоя (рис. 32.2) определяют:

1527

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(32.11)

Рис. 32.2. Схема к расчету расхода наносов смешанного состава при расчетах размыва слоистых русел

GmjI, GmjII - транспортирующие способности потока в m-м створе при j-м уровне соответственно по грунтам крупности dI и dII;

Gnj - расход наносов крупностью dI, в n-м створе.

Расчет отмостки дна русла крупными фракциями ведут по формуле:

где

где

D - толщина слоя смыва грунта, необходимая для образования отмостки, м;

dотм - диаметр частиц, отмащивающих дно русла, м;

р - содержание этих частиц, %.

1528

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Нелинейное изменение руслового расхода по длине потока определяют теоретической зависимостью, учитывающей перераспределение общего расхода между элементами живого сечения потока, т.е. между руслом и поймами, при боковых и глубинных деформациях русла, а также при деформациях свободной поверхности потока:

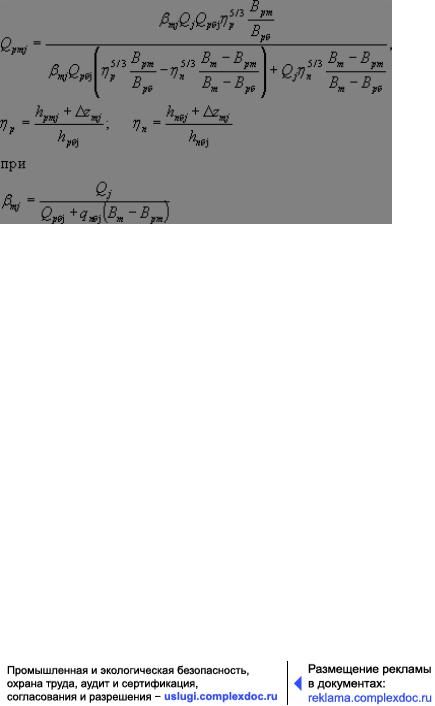

(32.12)

где

hр и hп - относительные подпоры в русле и на пойме;

Qрбj - русловой бытовой расход при j-м уровне, м3/с;

Qj - общий расход при j-м уровне, м/с;

bmj - степень стеснения потока в m-м створе при j-м уровне;

qnбj - погонный бытовой расход воды на поймах при j-м уровне, м3/см;

Bрб- бытовая ширина русла, м;

Вт - ширина потока в m-м створе.

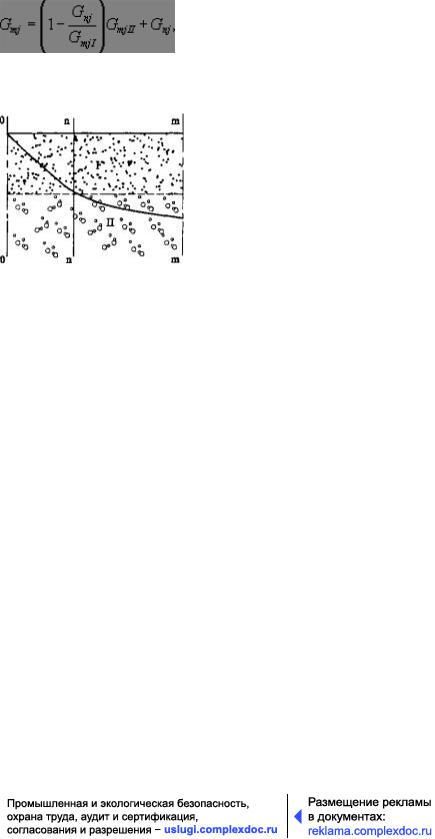

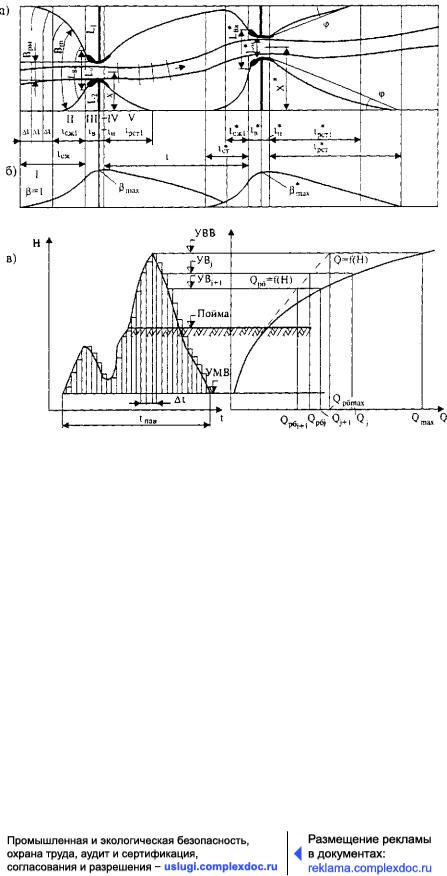

Ширины потока в зоне сжатия (участки I, II на рис. 32.3,а) определяют по зависимостям, разработанным на основе

1529

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

обобщения материалов натурных наблюдений М.В. Михайлова за характером схода струй перед мостами.

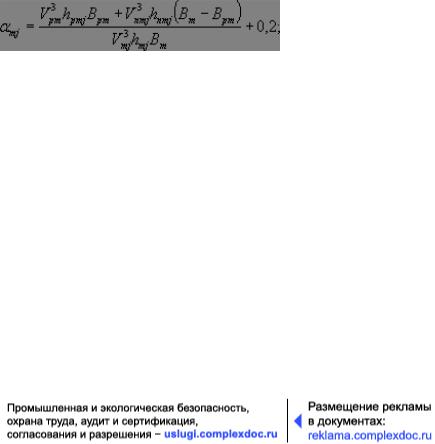

Рис. 32.3. Схема к расчету русловых деформации и кривых свободной поверхности на мостовых переходах:

а - план сжатого потока; б - кривые изменения руслового расхода по длине зоны влияния мостовых переходов; в - замена водомерного графика паводка ступенчатым очертанием

Согласно этим исследованиям, границы водоворотных зон на участке сжатия очерчиваются по кривой, близкой к четверти дуги окружности. Живые сечения сжатого потока при этом представляют собой криволинейные поперечники.

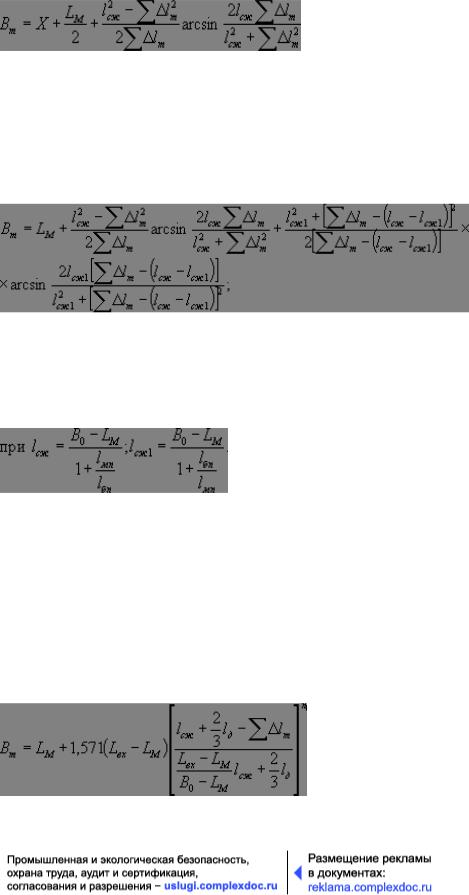

Ширина живых сечений потока:

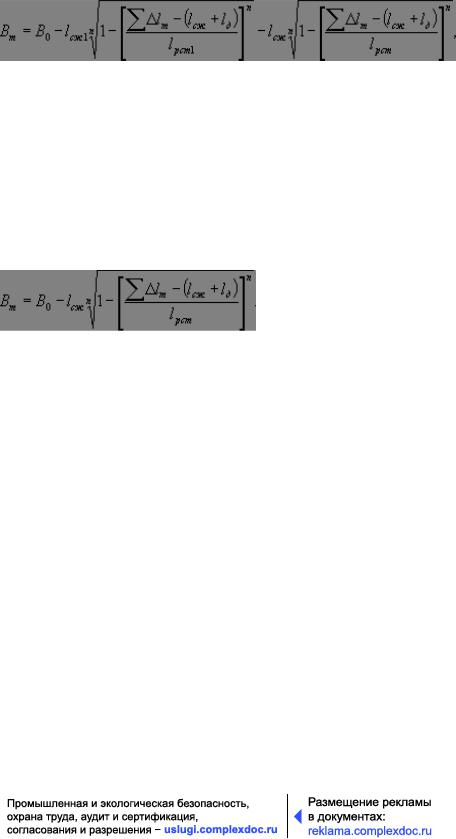

на участке I

1530

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

на участке II

Взоне, охватываемой струенаправляющими дамбами (участок III на рис. 32.3,а), изменение ширины живого сечения принято в соответствии с законом обтекания дамб эллиптического очертания:

1531

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

где

X - расстояние от границы разлива до середины моста со стороны малой поймы, м;

LМ - отверстие моста в свету, м;

lсж - длина зоны сжатия потока перед мостом, м;

lmn, lбп - длина малой и большой пойм, соответственно, м;

- расстояние от начала сжатия до m-го створа, м;

- расстояние от начала сжатия до m-го створа, м;

lсж1 - длина зоны влияния малой поймы, м;

lвх - ширина входного сечения в зону, охватываемую струенаправляющими дамбами, м;

lд - длина зоны, охватываемой струенаправляющими дамбами, м.

В зоне низовых струенаправляющих дамб (участок IV на рис. 32.3,а) ширина потока практически постоянна и может быть принята равной величине отверстия моста:

Вm = LМ.

В зоне растекания потока координаты граничной струи определяют по универсальной зависимости, полученной на основе преобразования формулы И.В. Лебедева. При этом на участке V закон изменения ширины живого сечения описывается зависимостью:

1532

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

при п = 0,58-2,0 - показатель степени, определяющий закон растекания потока за мостом.

На следующем VI участке

И, наконец, на участке ниже зон влияния мостовых переходов ширина потока постоянна и равна ширине разлива

Вm = В0.

Изменение ширины живого сечения реки Вm может быть определено и по другим зависимостям, а также по данным лабораторных, либо натурных измерений.

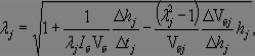

Петлеобразность кривых уклонов I = f(Н), скоростей V = f(Н) и расходов Q = f(Н) на разных фазах рассчитываемого паводка учитывается умножением соответствующих значений уклона на коэффициент l2 и скоростей и расходов на коэффициент l, для определения которого получено выражение в результате решения дифференциального уравнения неразрывности неустановившегося потока:

1533

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

где

(32.13)

Iб - бытовой уклон свободной поверхности потока, равный уклону долины реки;

Vбj - средняя бытовая скорость потока при j-м уровне;

Dhj - приращение глубины потока за счет изменения уровня паводка за время Dt;

hj - средняя глубина потока при j-м уровне;

DVбj - приращение средней скорости потока за время Dtj

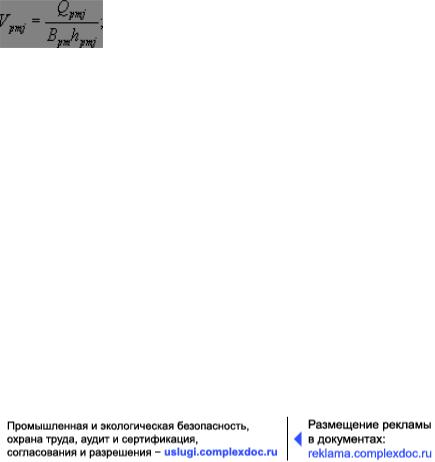

Средняя скорость течения в заданном сечении русла:

средняя глубина потока при j-м уровне

hpmj = УBj + Dzmj - Hpmj, где

УBj - уровень воды в j-й момент времени, м;

Dzmj - изменение свободной поверхности в m-м створе при j-м уровне над бытовым его значением за счет подпора, м;

Hpmj - средняя высота (отметка) деформированного дна русла, м.

Уравнение неразрывности неустановившегося потока:

1534

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

где

(32.14)

Qmj, Q(m+1)j - соответственно общие расходы в начальном и конечном створах m-го участка;

Dhmj = Dhj + Dzmj - Dzm(j-1);

Dh(m+1)j = Dhj + Dz(m+1)j - Dz(m+1)(j-1);

Dhj - бытовое приращение уровня воды за время Dtj, снимаемое с водомерного графика паводка;

Вm, В(m+1) - соответственно ширина потока в начальном и конечном створах m-го участка, м;

Dlm - длина m-го участка, м.

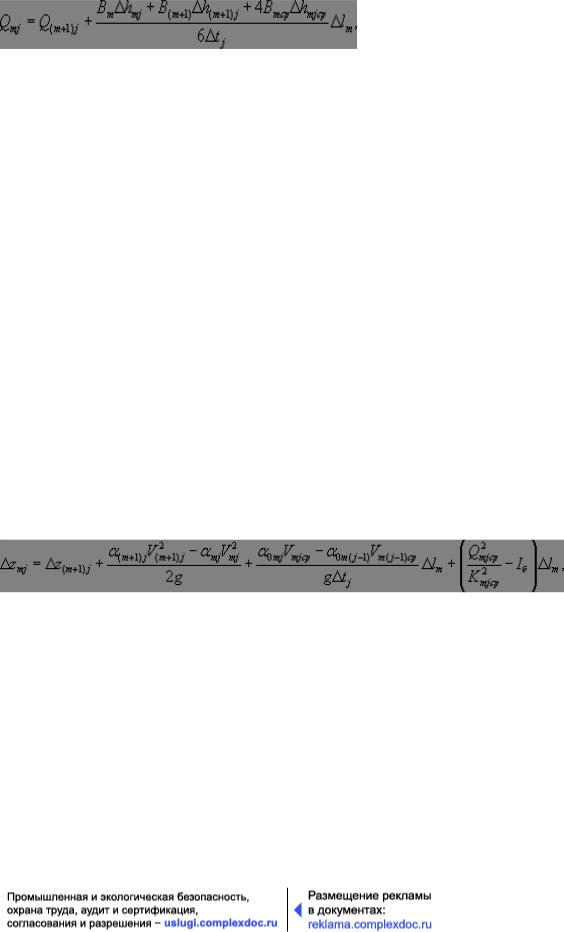

Уравнение неустановившегося течения для непризматических русел:

где (32.15)

Dzmj, Dz(m+1)j - соответственно изменения свободной поверхности потока в начальном и конечном створах m-го участка при j-м уровне воды за счет подпора, м;

amj, a(m+1)j - коэффициенты Кориолиса (коррективы кинетической энергии) в начальном и конечном створах m-го участка;

Vmj, V(m+1)j - соответственно средние скорости течения, м/с;

g - ускорение свободного падения;

1535

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

a0mj, a0(m+1)j - средние на m-м участке коэффициенты Буссинеска (коррективы количества движения) при j-м и (j-1)-м уровнях, соответственно;

Vmjcp, Vm(j-1)cp - средние на m-м участке скорости течения при j-м и (j-1)-м уровнях воды;

Dtj - j-й интервал времени;

Qmjcp, Кmjcp - средние на m-м участке при j-м уровне расход и расходная характеристика соответственно, м3/с;

Iб - бытовой уклон свободной поверхности, равный уклону долины реки.

Коэффициенты Кориолиса (коррективы кинетической энергии) и коэффициенты Буссинеска (коррективы количества движения) в m-м створе при j-м уровне определяют в соответствии с фактическими площадями живых сечений и скоростями в русле и на пойменных участках:

где

где

Vpmj, Vnmj - средние скорости течения в русле и на поймах в m-м створе при j-м уровне, м/с;

hpmj, hnmj - средние глубины в русле и на поймах с учетом подпора и размыва, м;

Врт - ширина русла в m-м створе, м;

1536

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Вт - ширина сжатого потока в m-м створе;

Vmj, hmj - средняя скорость и глубина всего потока соответственно.

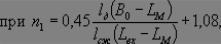

При решении основных дифференциальных уравнений водомерные графики паводков Нi = f(t) заменяются ступенчатыми с шагом Dt (рис. 32.3,в). Весь исследуемый участок русла делится на ряд расчетных интервалов Dlрт и средней шириной Врт (см. рис. 32.3,а).

Зная ход паводка во времени и учитывая, что связь транспортирующей способности потока G со средней скоростью течения в русле Vp и гранулометрическим составом наносов d известна, можно вычислить расходы наносов руслоформирующих фракций, используя формулы (32.9) - (32.11) при уровне воды УВj для каждого расчетного створа русла. Бытовые расходы Qj для каждого уровня УВj вводят в расчет с учетом коэффициента неустановившегося течения паводкового потока (32.13). Общий расход для каждого створа определяют последовательным решением для каждой пары створов снизу вверх по течению системы уравнений Сен-Венана (32.14) - (32.15). Изменение руслового расхода Qpmj по длине русла реки (рис. 32.3, б)с учетом общего стеснения потока, глубинных и боковых деформаций русла и свободной поверхности потока определяется по уравнению

(32.12).

Последовательно решая уравнение баланса наносов (32.8) для каждой пары створов русла сверху вниз по течению, определяют изменения средних геодезических высот дна русла на каждом m-м расчетном участке русла за интервал времени Dtj. Затем для интервала времени Dtj+1 и соответствующего уровня воды УВj+1 определяют характерные расходы с учетом коэффициента неустановившегося течения (32.13). Последовательным решением для каждой пары створов снизу вверх по течению системы уравнений Сен-Венана (32.14) и (32.15) строят кривую свободной поверхности потока и одновременно определяют изменение общего расхода и по уравнению (32.12) руслового расхода по длине зоны влияния мостового перехода.

Всоответствии с полученными русловыми скоростями течения

вкаждом створе русла вычисляют транспортирующие способности потока с учетом размыва-наноса и деформации свободной поверхности потока за предшествующий период времени. Далее, последовательно применяя уравнение баланса наносов (32.8) для

1537

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

каждой пары створов сверху вниз по течению, определяют средние значения изменения геодезических высот дна за интервал времени

Dtj+1 и т.д.

Программа «Рома» позволяет вести расчеты по длительной серии паводков с учетом периода межени двояким способом. Когда разные по высоте паводки имеют приблизительно одинаковую форму и продолжительность, то в таких случаях допустимо вести расчеты по серии типовых паводков. В компьютер вводят в

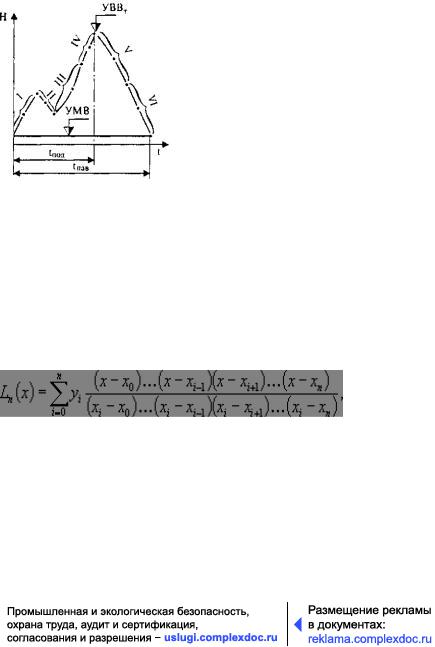

табличной форме лишь один наиболее характерный для всей серии водомерный график паводка, где он аппроксимируется по методу кусочно-квадратичной аппроксимации с использованием интерполяционного полинома Лагранжа для неравно отстоящих узлов интерполяции (рис. 32.4):

Рис. 32.4. Аналитическое представление типового водомерного графика паводка Нт = f(t) методом кусочно-параболической интерполяции

где

(32.16)

х0, у0, хn, уп - соответственно значения аргумента и функции в узлах интерполяции.

Каждый паводок натурной серии характеризуется лишь одним максимальным уровнем УВВi. Сравнивая уровень высокой воды

1538

База нормативной документации: www.complexdoc.ru

рассчитываемого паводка УВВi с уровнем типового паводка УВВт строится водомерный график Нi = f(t), подобный типовому Нт= f(t) (рис. 32.5).

Рис. 32.5. Типовое очертание разных по высоте паводков

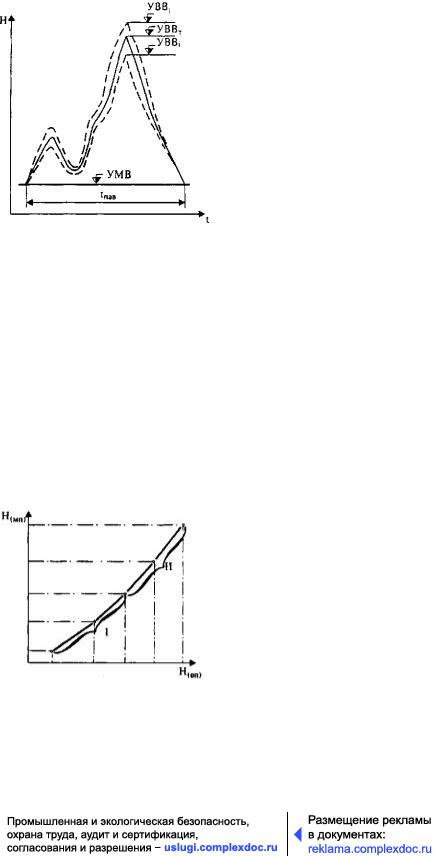

В остальных случаях расчеты выполняют по натурной серии фактических паводков. В этом случае в компьютер вводят водомерные графики каждого паводка без схематизации, т.е. ежедневные уровни в отсчетах рейки опорного водомерного поста. Водомерные графики автоматически переносятся по кривой связи на ось перехода. Кривые связи уровней водомерных постов (опорного гидрометеослужбы (ГМС) и по оси мостового перехода) также представляют в виде криволинейных отрезков, аналитические выражения которых определяются полиномом Лагранжа (32.16) с использованием принципа кусочнопараболической интерполяции (рис. 32.6).

Рис. 32.6. Аналитическое представление кривой связи опорного водопоста с водопостом по оси мостового перехода

1539