3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Хирургия_пищеварительного_тракта_Шалимов_А_А_,_Саенко_В_Ф_

.pdf

|

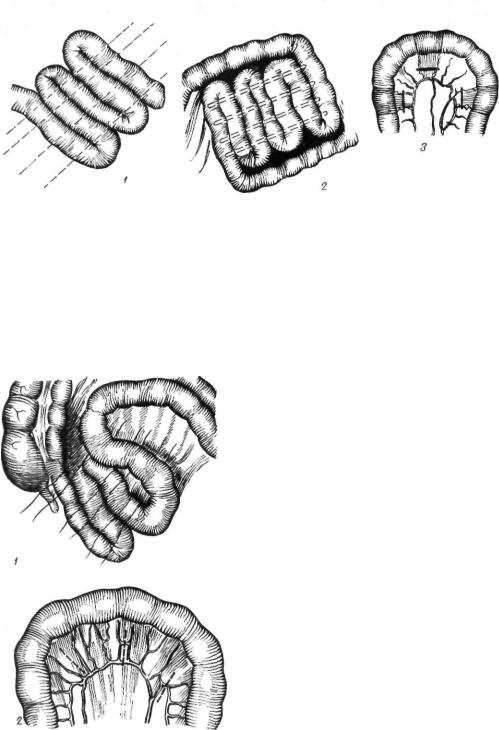

Рис. 185. Резекция инвагината по Oderfeld |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

(В. С. Маят, А. А. Гринберг, 1968; Д. П. Чух- |

тяжки, |

|

располагающиеся |

|

в |

поперечном |

||||||||||||||||||||

риенко и |

соавт., |

1972, и |

др.). Окончатель |

направлении |

по |

восходящей |

ободочной |

|||||||||||||||||||

но не выяснен вопрос о роли воспалитель |

кишке. Существует несколько точек зрения |

|||||||||||||||||||||||||

ных процессов в развитии спаек, поскольку |

о происхождении этих образований. Одни |

|||||||||||||||||||||||||

опыт показывает, что не всякий воспа |

авторы считают, что они являются допол |

|||||||||||||||||||||||||

лительный процесс ведет к развитию |

нительным |

фиксирующим |

|

аппаратом |

для |

|||||||||||||||||||||

спаечной |

болезни. |

Хирурги |

неоднократно |

подвздошной, слепой и восходящей ободоч |

||||||||||||||||||||||

наблюдали отсутствие |

или |

незначительное |

ной кишок, другие рассматривают их как |

|||||||||||||||||||||||

количество их в брюшной полости при |

вспомогательный |

источник |

кровоснабже |

|||||||||||||||||||||||

повторных операциях у больных, перенес |

ния. Удельный вес врожденных спаек |

|||||||||||||||||||||||||

ших в прошлом разлитой перитонит. |

|

незначителен. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

В основе образования спаек лежит спо |

Важное |

практическое |

значение |

|

имеет |

|||||||||||||||||||||

собность |

|

брюшины |

вырабатывать |

в |

ответ |

профилактика |

образования |

спаек. |

Методы |

|||||||||||||||||

на |

повреждение |

склеивающий |

|

экссудат. |

предупреждения |

образования спаек |

можно |

|||||||||||||||||||

При этом на поврежденную поверхность |

разделить на две группы. К первой отно |

|||||||||||||||||||||||||

откладываются нити фибрина, клетки экс |

сятся мероприятия, направленные на умень |

|||||||||||||||||||||||||

судата. Из последних начинает образовы |

шение травматизации брюшины во время |

|||||||||||||||||||||||||

ваться |

сеть |

эластических, |

коллагеновых |

операции, а именно: щадящая техника |

||||||||||||||||||||||

волокон, покрывающаяся слоем мезоте- |

оперирования, бережное обращение с тка |

|||||||||||||||||||||||||

лиальных клеток. Таким образом, спустя |

нями, тщательный гемостаз и перитони- |

|||||||||||||||||||||||||

2—3 ч дефект серозной оболочки брю |

зация |

десерозированных |

участков, |

точные |

||||||||||||||||||||||

шины восстанавливается. |

При |

нарушении |

показания к применению тампонов и дре |

|||||||||||||||||||||||

процесса |

|

мезотелизации |

и |

восстановления |

нажей, отказ от применения сухих анти |

|||||||||||||||||||||

перистальтики кишок на лишенных сероз |

биотиков. Во вторую группу входят мето |

|||||||||||||||||||||||||

ной оболочки поверхностях фибрин не рас |

ды предупреждения |

образования |

спаек |

|||||||||||||||||||||||

сасывается, между нитями фибрина появ |

с помощью |

введения |

различных |

растворов |

||||||||||||||||||||||

ляются коллагеновые, а позже эластичес |

в брюшную полость. Из большого коли |

|||||||||||||||||||||||||

кие волокна, образующие нежные пленча |

чества веществ, применявшихся внутри- |

|||||||||||||||||||||||||

тые |

плоскостные |

спайки, расположенные |

брюшинно, в последние годы широкое |

|||||||||||||||||||||||

между |

ближайшими |

десерозированными |

распространение |

получили |

антикоагулян |

|||||||||||||||||||||

участками. Начиная с 7—10-го дня в эти |

ты, ферментные препараты и кортикосте- |

|||||||||||||||||||||||||

спайки |

прорастают |

|

кровеносные |

сосуды, |

роиды. |

|

Применение |

антикоагулянтов |

(ге |

|||||||||||||||||

а еще позднее из сращенных органов — |

парина, |

фибринолизина, |

поливинилпирро- |

|||||||||||||||||||||||

нервы. Под влиянием перистальтики ки |

лидона), а также ферментных препаратов |

|||||||||||||||||||||||||

шечника |

|

спайки |

начинают |

растягиваться, |

(стрептокиназы, |

гиалуронидазы) |

|

основы |

||||||||||||||||||

располагаясь в зависимости от тяги кишеч |

вается на стремлении уменьшить количе |

|||||||||||||||||||||||||

ных петель, происходит уплотнение спаек, |

ство фибрина в брюшной полости, а исполь |

|||||||||||||||||||||||||

образование |

плотных тканей, шнуров. |

|

зование |

стероидных |

гормонов |

(кортизона, |

||||||||||||||||||||

Отдельную |

группу |

|

составляют |

|

врожден |

гидрокортизона) |

связано |

с |

их |

способ |

||||||||||||||||

|

|

ностью |

|

угнетать |

пролиферативную |

актив |

||||||||||||||||||||

ные |

спайки. |

К |

ним |

|

относятся |

описанные |

|

|||||||||||||||||||

|

ность |

мезенхимальной ткани |

и |

задержи |

||||||||||||||||||||||

Lane |

(1909) |

спайки |

в области илеоцекаль- |

|||||||||||||||||||||||

вать образование |

грануляционной |

и рубцо- |

||||||||||||||||||||||||

ного |

узла |

и |

конечного |

отдела |

подвздош |

|||||||||||||||||||||

вой ткани. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ной |

кишки, |

а также |

мембраны |

или |

пере |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

529

Р. А. |

Женчевский (1965), Т. А. Мака |

обширные сращения с сальником, опера |

|||||||||||||||||||||||||

ренко |

|

(1968) |

рекомендуют |

|

применять |

ционным |

рубцом, |

париетальной брюшиной, |

|||||||||||||||||||

раствор фибринолизина в поливинилпир- |

органами |

|

брюшной |

полости. |

Свободной |

||||||||||||||||||||||

ролидоне |

или |

полиглюкине |

(10 |

000 — |

от спаек оказывается только верхняя часть |

||||||||||||||||||||||

20 000 |

ЕД фибринолизина в 100 |

мл |

поли- |

тонкой |

кишки; |

|

IV |

|

степень — тотальный |

||||||||||||||||||

глюкина) с добавлением 75—125 мг гидро |

спаечный процесс поражает всю серозную |

||||||||||||||||||||||||||

кортизона, который вводят в брюшную |

оболочку |

брюшной полости. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

полость до 5 раз после операции. Т. Т. Дау- |

В а р и а н т ы |

|

к л и н и ч е с к о г о |

те |

|||||||||||||||||||||||

рова |

и |

С. Д. Андреев (1974) используют |

ч е н и я с п а е ч н о й |

б о л е з н и . |

Ост |

||||||||||||||||||||||

препараты |

дюрантного |

действия — тром- |

рая спаечная непроходимость в настоящее |

||||||||||||||||||||||||

болитин и гепарин, применяя их внутри- |

время является наиболее частой формой |

||||||||||||||||||||||||||

брюшинно и внутримышечно в убывающей |

механической |

непроходимости |

кишечника. |

||||||||||||||||||||||||

дозировке в течение 10 дней под контро |

Спаечная |

|

болезнь |

является |

единственным |

||||||||||||||||||||||

лем показателей коагуло- и тромбоэласто- |

вариантом |

непроходимости кишечника, |

ко |

||||||||||||||||||||||||

граммы. Кроме того, в послеоперационный |

торый |

встречается |

чаще |

у |

женщин, |

чем |

|||||||||||||||||||||

период |

для |

предупреждения |

образования |

у мужчин. Острая спаечная непроходи |

|||||||||||||||||||||||

спаек |

|

применяют |

физиотерапевтические |

мость кишечника может протекать по типу |

|||||||||||||||||||||||

методы |

лечения |

(диатермию, |

электрофо |

странгуляционной |

и |

обтурационной |

непро |

||||||||||||||||||||

рез |

лидазы, |

ультразвук |

с__ |

гщщокортл^ |

ходимости. |

Странгуляционная |

спаечная |

||||||||||||||||||||

зоном). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

непроходимость |

возникает |

в |

результате |

|||||||||||||

Большое |

разнообразие |

внутрибрюшных |

ущемления или заворота петель с брыже |

||||||||||||||||||||||||

спаек в зависимости от происхождения, |

ечной |

|

шнуровидной |

|

спайкой, |

тяжелыми |

|||||||||||||||||||||

формы, строения и локализации явилось |

плоскостными |

сращениями. Наиболее |

час |

||||||||||||||||||||||||

причиной создания |

многочисленных |

клас |

тым местом препятствия является дисталь- |

||||||||||||||||||||||||

сификаций. К. С. Симонян (1966) по кли |

ная половина тонкой кишки. Клинически |

||||||||||||||||||||||||||

ническому течению различает три формы |

имеет место картина быстро прогресси |

||||||||||||||||||||||||||

спаечной болезни: острую,.интермиттирую- |

рующей |

странгуляционной непроходимости |

|||||||||||||||||||||||||

щую |

и |

хроническую. |

Последняя |

имеет" |

с выраженной постоянной болью по всему |

||||||||||||||||||||||

три варианта клинического течения: 1) спе |

животу. Рано возникает рвота. На брюш |

||||||||||||||||||||||||||

цифическая |

спаечная болезнь |

(туберкулез |

ной стенке обычно видны послеоперацион |

||||||||||||||||||||||||

ной |

|

этиологии), |

перивисцеритная |

(вы |

ные рубцы. Живот умеренно вздут на всем |

||||||||||||||||||||||

званная |

различными |

перипроцессами), |

протяжении, иногда имеет место локальное |

||||||||||||||||||||||||

аномальная |

|

(вызванная |

лейновскими |

сра |

вздутие. |

|

Положительные |

симптомы |

Валя, |

||||||||||||||||||

щениями, |

джексоновскими |

мембранами). |

Склярова. При |

рентгенологическом |

иссле |

||||||||||||||||||||||

Интермиттирующая |

форма |

характеризу |

довании |

|

определяется |

раздутая фиксиро |

|||||||||||||||||||||

ется короткими приступами и относитель |

ванная петля кишки, содержащая жид |

||||||||||||||||||||||||||

но длительными |

ремиссиями. |

|

|

|

кость |

и |

газ. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Е. О. Непокойчицкий (1974) различает |

Обтурационная спаечная непроходимость |

||||||||||||||||||||||||||

четыре степени распространения внутри- |

возникает вследствие перегиба или сдав- |

||||||||||||||||||||||||||

брюшинных |

спаек: |

I степень — отдельный |

ления |

|

кишки |

|

спайками |

без |

вовлечения |

||||||||||||||||||

тяж |

или ограниченный |

процесс |

поражает |

в процесс брыжейки и характеризуется |

|||||||||||||||||||||||

не более 50 см тонкой кишки, чаще всего |

периодической |

|

схваткообразной |

болью |

|||||||||||||||||||||||

нижний ее отдел. Возможны сращения тон |

и рвотой. Могут наблюдаться видимая |

||||||||||||||||||||||||||

кой кишки с париетальной брюшиной пе |

перистальтика |

и симптом |

Склярова. |

|

|

||||||||||||||||||||||

редней брюшной стенки и соседними орга |

По |

данным |

|

К. |

С. |

Симоняна |

(1966), |

||||||||||||||||||||

нами (толстая кишка, мочевой пузырь, |

.интермиттирующая |

|

форма___спаечной |

||||||||||||||||||||||||

матка |

с |

придатками); II степень — в |

спа-_ __бшнэащ1_характеризуется |

рецидивирующим" |

|||||||||||||||||||||||

ечный |

|

процесс |

вовлечена |

тонкая кишка |

течением. Частые рецидивы спаечной не |

||||||||||||||||||||||

на протяжении до 1 м. Выявляются сраще |

проходимости протекают по типу обтура- |

||||||||||||||||||||||||||

ния с операционным рубцом париетальной |

ции и исчезают под влиянием консерватив |

||||||||||||||||||||||||||

брюшины передней и боковых стенок |

ного лечения. В промежутках между при |

||||||||||||||||||||||||||

живота, с толстой кишкой и другими сосед |

ступами |

|

больные |

отмечают |

|

постоянную |

|||||||||||||||||||||

ними |

|

органами; |

III |

степень — внутри- |

изнуряющую |

боль, |

явления |

желудочного |

|||||||||||||||||||

брюшные спайки поражают тонкую кишку |

дискомфорта, |

диспептические |

явления, |

на |

|||||||||||||||||||||||

на |

протяжении |

от |

1 |

до |

3 |

м. |

Имеются |

рушения |

функции |

кишечника, |

похудание, |

||||||||||||||||

530

выраженную лабильность |

психики. |

Харак |

показана ее резекция. При наличии мас |

||||||||||||||||||||||||||||||

терны данные |

|

рентгенологического |

иссле |

сивных |

|

конгломератов |

|

кишечных |

петель, |

||||||||||||||||||||||||

дования. Задержка |

контрастного |

вещества |

когда |

из-за |

тяжести |

состояния |

больного |

||||||||||||||||||||||||||

в желудке более 5 ч, в тонкой |

кишке — |

и выраженности спаечного процесса рас |

|||||||||||||||||||||||||||||||

более суток или характерное скопление |

соединение |

спаек |

|

рискованно, применяют |

|||||||||||||||||||||||||||||

бариевой взвеси в отдельных участках |

обходные анастомозы, хотя при этом |

||||||||||||||||||||||||||||||||

кишечных |

петель |

|

(симптомы |

галактики, |

имеется |

риск |

выключения |

значительной |

|||||||||||||||||||||||||

ленты, наличие перистости) типичны для |

части кишечника. Более радикальные опе |

||||||||||||||||||||||||||||||||

спаечной |

болезни. |

Контрастное |

вещество |

рации |

|

(интестинопликация) |

при |

острой |

|||||||||||||||||||||||||

задерживается |

|

в |

вышележащем |

|

отрезке |

спаечной |

непроходимости |

выполняют |

|||||||||||||||||||||||||

кишечника |

до |

тех |

|

пор, |

|

пока |

|

имеется |

редко. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

депо его в нижележащих отделах кишки |

Единственным |

методом |

лечения |

хрони |

|||||||||||||||||||||||||||||

(симптом |

очередности). |

|

|

|

|

|

|

ческой |

|

рецидивирующей |

|

спаечной |

непро |

||||||||||||||||||||

Хроническая^ |

спаечная,- -болезнь—лаще |

ходимости |

кишечника |

является |

интести |

||||||||||||||||||||||||||||

всего протекает по типу перивисцерита, |

нопликация. Суть этой операции заключа- |

||||||||||||||||||||||||||||||||

который |

|

характеризуется наличием |

сраще |

ется в использовании самого процесса |

|||||||||||||||||||||||||||||

ний, перипроцессов, охватывающих различ |

спайкообразования |

для |

|

фиксации |

упоря |

||||||||||||||||||||||||||||

ные органы и вызывающих нарушение их |

дочение расположенных во время операции |

||||||||||||||||||||||||||||||||

функции. Наиболее частой причиной пери |

петель кишечника. Впервые об операции |

||||||||||||||||||||||||||||||||

висцерита |

является |

|

оперативное |

|

вмеша |

подобного |

типа |

|

сообщил |

Wichmann |

в |

||||||||||||||||||||||

тельство по no^o^jL-авяендиццта, |

на |

матке |

1934 г., который у больной после 12 опера |

||||||||||||||||||||||||||||||

и |

придатках. |

|

Клинически |

заболевание |

ций, в том числе и резекций кишки, сшил |

||||||||||||||||||||||||||||

характеризуется болью в животе, диспеп- |

между собой оставшиеся петли тонкой |

||||||||||||||||||||||||||||||||

тическими |

явлениями, |

|

периодическим |

кишки. Больная умерла через 4 мес от не |

|||||||||||||||||||||||||||||

вздутием, задержкой стула_и газов. Ухуд |

проходимости, |

вызванной |

неудаленным |

||||||||||||||||||||||||||||||

шение состояния обычно возникает после |

рубцово |

измененным |

|

сальником. |

|

Даль |

|||||||||||||||||||||||||||

погрешностей |

|

в |

питации |

|

(обильная |

гру |

нейшая разработка этой операции и внед |

||||||||||||||||||||||||||

бая пища7. При установлении диагноза |

рение ее в широкую клиническую практи |

||||||||||||||||||||||||||||||||

перивисцерита |

|

учитывают |

следующие |

ку |

связаны |

с |

именем |

|

Noble, |

|

который |

||||||||||||||||||||||

симптомы. |

Симптом |

Розенгеима |

(1897^— |

в 1937 г. отметил хорошие отдаленные |

|||||||||||||||||||||||||||||

оттягивание левой реберной дуги при нали |

результаты |

применения |

|

интестиноплика- |

|||||||||||||||||||||||||||||

чии спаек желудка и брюшины вызывает |

ции у 100 больных. В 1956 г. он отметил |

||||||||||||||||||||||||||||||||

боль в животе; |

симптом Карно — усиление |

хорошие результаты после 1000 интестино- |

|||||||||||||||||||||||||||||||

боли при резком разгибании туловища; |

пликаций. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

симптом |

|

Леотта — усиление |

боли |

при |

Техника |

операции |

Нобля |

заключается |

|||||||||||||||||||||||||

оттягивании |

и |

|

смещении |

кожной |

|

складки |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

в следующем |

(рис. |

186). После разъедине |

|||||||||||||||||||||||||||||

живота; |

|

симптом |

Бондаренко — смещение |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

ния |

спаек и сращений, |

отступя |

12—15 |

см |

||||||||||||||||||||||||||||

пальпируемого |

|

органа |

перпендикулярно |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

от |

илеоцекального |

угла, |

укладывают |

пет |

||||||||||||||||||||||||||||

его оси |

при |

наличии спаек |

вызывает |

боль; |

|||||||||||||||||||||||||||||

ли |

тонкой |

кишки |

|

вертикальными |

витками |

||||||||||||||||||||||||||||

симптом |

|

Кноха — усиление |

боли в |

животе |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

длиной |

до 20 |

см |

и сшивают |

непрерывным |

||||||||||||||||||||||||||||

при |

создании |

гиперлордоза |

и |

уменьшение |

|||||||||||||||||||||||||||||

серо-серозным |

швом хромированным |

кет |

|||||||||||||||||||||||||||||||

ее в коленно-локтевом положении больного. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

гутом. Противоположные стенки |

кишечных |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Л е ч е н и е . Эффективных методов |

кон |

петель |

|

сшивают |

|

таким |

|

образом, |

|

чтобы |

|||||||||||||||||||||||

сервативного |

лечения |

спаечной |

болезни, |

шов переходил на брыжейку (на 5—6 см). |

|||||||||||||||||||||||||||||

в особенности |

|

в |

межприступный |

|

период, |

Таким образом сшивают и последующие |

|||||||||||||||||||||||||||

не существует. При возникновении боле |

петли |

тонкой |

кишки |

до |

связки |

Трейтца, |

|||||||||||||||||||||||||||

вого |

приступа |

|

и |

явлений |

|

непроходимости |

в результате чего |

|

весь |

кишечник |

приобре- |

||||||||||||||||||||||

кишечника |

больных |

|

госпитализируют |

_ т а е т |

вид |

батареи. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

_ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

в хирургическое отделение, где проводят |

В последующем |

появились |

различные |

||||||||||||||||||||||||||||||

описанный |

выше |

комплекс |

|

консервативных |

модификации этой операции (рис. 187). |

||||||||||||||||||||||||||||

мероприятий. |

|

При |

|

отсутствии |

эффекта |

Lord (1951) рекомендовал вместо непре |

|||||||||||||||||||||||||||

в течение 2^-3, |

ч |

|

больных |

оперируют^ |

рывного шва производить пликацию узло |

||||||||||||||||||||||||||||

Объем |

оперативного |

вмешательства |

при |

выми швами из нерассасывающегося ма |

|||||||||||||||||||||||||||||

острой |

спаечной |

непроходимости |

|

должен |

териала, Raymond (1952) накладывал узло |

||||||||||||||||||||||||||||

быть минимальным. |

При |

гангрене |

кишки |

вые швы по свободному краю кишки и толь |

|||||||||||||||||||||||||||||

531

|

|

Рис. 186. Операция по Ноблю |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ко вблизи углов складываемых петель, |

жили |

прикрывать |

«батарею» |

петель |

свер |

|||||||||||||||||||||||

Seabrook |

и |

Wilson |

(1954) — н а |

середине |

ху и снизу краевыми петлями. Однако по |

|||||||||||||||||||||||

расстояния между свободным и брыжееч |

перечное расположение швов в оригиналь |

|||||||||||||||||||||||||||

ным |

краями кишки, |

Ю. |

Т. |

Коморовский |

ной |

методике |

Чайльда — Филлипса |

созда |

||||||||||||||||||||

( 1 9 6 1 ) — н а |

уровне |

1/3 |

полуокружности |

ет опасность развития нарушения крово |

||||||||||||||||||||||||

кишки от брыжеечного края. |

|

|

|

|

|

обращения в кишке. Поэтому Ю. Т. Комо |

||||||||||||||||||||||

Недостатками |

операции |

Нобля |

являют |

ровский |

(1962) |

предложил |

накладывать |

|||||||||||||||||||||

ся нарушение перистальтики и ограниче |

П-образные петли в продольном направ |

|||||||||||||||||||||||||||

ние подвижности кишечных петель, обу |

лении (рис. 189). Для предупреждения |

|||||||||||||||||||||||||||

словленные |

непрерывным |

кишечным |

швом, |

прорезывания П-образных швов |

через |

|||||||||||||||||||||||

что |

|

проявляется |

тяжелыми |

послеопера |

ткани брыжейки Д. П. Чухриенко (1965) |

|||||||||||||||||||||||

ционными |

парезами, |

болью, |

явлениями |

рекомендует накладывать П-образные швы |

||||||||||||||||||||||||

дискомфорта в отдаленный период. Приме |

с применением опорных лавсановых поло |

|||||||||||||||||||||||||||

нение же узловых швов не |

всегда |

надеж |

сок. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

но |

|

фиксирует |

петли |

кишок |

между |

собой. |

D'Andressian |

|

(1971) |

рекомендует |

фик |

|||||||||||||||||

В связи с этим начали производить чрез- |

сировать при чрезбрыжеечной интестино- |

|||||||||||||||||||||||||||

брыжеечную интестинопликацию. В 1960 г. |

пликации не весь кишечник, а 2—3 мезен- |

|||||||||||||||||||||||||||

Child и Phillips разработали в эксперимен |

териальными блоками. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

те |

следующую |

операцию. |

Петли |

тонкого |

Merquet |

(1973) |

предложил |

проводить |

||||||||||||||||||||

кишечника |

укладывают |

отдельными |

|

вит |

||||||||||||||||||||||||

|

через |

брыжейку |

двойную |

нить. |

Одну |

из |

||||||||||||||||||||||

ками до |

20 |

см |

и затем |

с |

помощью |

длин |

||||||||||||||||||||||

двойных |

нитей |

протягивают |

лишь |

через |

||||||||||||||||||||||||

ной |

|

иглы |

через |

все |

листки |

брыжейки |

на |

|||||||||||||||||||||

|

2 последних |

листка |

брыжейки |

с |

обоих |

|||||||||||||||||||||||

расстоянии 3 см от кишки проводят шелко |

||||||||||||||||||||||||||||

концов, после |

чего |

нити |

завязывают |

на |

||||||||||||||||||||||||

вую |

|

нить. Затем |

на |

расстоянии |

3 |

см нить |

||||||||||||||||||||||

|

обоих концах. Достаточно двух таких нитей, |

|||||||||||||||||||||||||||

проводят обратно. Таким |

образом, |

получа |

||||||||||||||||||||||||||

чтобы фиксировать тонкую |

кишку. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

ется |

горизонтально |

расположенный |

П- |

|

|

|||||||||||||||||||||||

Внутренние |

ущемленные |

|

грыжи |

также |

||||||||||||||||||||||||

образный |

шов |

через |

все |

листки |

брыжей |

|

||||||||||||||||||||||

являются |

причиной |

|

возникновения |

непро |

||||||||||||||||||||||||

ки |

(рис. |

188). Накладывают |

несколько та |

|

||||||||||||||||||||||||

ходимости |

кишечника. Точный диагноз |

не |

||||||||||||||||||||||||||

ких |

|

швов. |

Для |

прикрытия |

брыжеечных |

|||||||||||||||||||||||

|

возможен |

до |

операции, |

за |

исключением |

|||||||||||||||||||||||

карманов |

Poth |

и |

соавторы (1962) |

предло |

||||||||||||||||||||||||

диафрагмальных |

грыж. |

Клинически |

внут- |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

532

Рис. 187. Основные методики интестинопликации:

I— пристеночные: |

I— непрерывный шов |

по |

брыжеечному |

краю |

кишки |

(по |

Ноблю); |

|

2— узловые |

швы |

на |

уровне |

||||

1/3 полуокружности от брыжеечного края |

(по Ю. Т. |

Коморовскому); |

3 — швы |

на |

середине |

расстояния |

между |

|||||||||

свободным и брыжеечным краями (по |

Seabrock, |

Wilson); |

4 — швы по |

свободноми |

|

краю |

кишки |

(по |

Filhoutand, |

|||||||

Raymond); 5 |

— непрерывный матрацный |

шов по брыжеечному краю кишки |

(по |

Poth |

и |

соавторам); |

6 — |

непрерывный |

||||||||

гофрирующий |

шов |

с предварительным |

нанесением |

продольных |

разрезов |

серозной оболочки |

в |

области |

шва |

(по |

||||||

К.С. Симонян); II — чреэбрыжеечные; I — поперечные П-образные швы (по Чайльду — Филлипсу); 2 — продольные

П-образные |

швы |

(по |

Ю. Т. Коморовскому); 3— |

|

продольные П-образные швы с применением лавсановых упорных |

||||||

полосок |

(по |

Д. |

П. |

Чухриенко); |

4— сшивание |

с |

образованием 2—3 мезентеральных |

блоков (по |

D'Andressian); |

||

5 — двойной |

шов |

со |

связыванием |

конечных участков |

нити (по |

Merguet); 6 — поперечные |

П-образные |

швы |

с при |

||

крытием |

карманов |

брыжейки краевыми петлями кишки: 7 — узловые швы на брыжеечный край кишки и поверхностный |

|||||||||

листок |

брюшины |

брыжейки (по И. |

X. Геворкяну); |

8 |

— узловой |

шов на поверхностный листок брыжейки |

(по |

Barron, |

|||

Fallis) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

533

Рис. 188. Интестинопликация по Чайльду — Филлипсу:

!— |

проведение нитей через брыжейку; 2 |

дополнительная фиксация петель, 3 — расположение швов по отношению |

к |

прямым сосудам кишки |

|

ренние ущемленные грыжи проявляются картиной странгуляционной непроходи мости соответствующего участка кишечни ка, чаще всего тонкой кишки. По классифи кации Ю.Ю. Крамаренко (1956), внутрен ние брюшные грыжи подразделяются сле дующим образом.

Рис. 189 Интестинопликация по Чайль ду Филлипсу в модификации Ю. Т Ке меровского:

П-образные швы проведены |

через |

брыжейку тон |

кой кишки; 2 - расположение |

швов |

по отношению к |

сосудам брыжейки |

|

|

I. Предбрюшинные: 1) надчревная; 2) надпупочная; 3) околопузырная атипическая.

II. Позадибрюшинные: 1) парадуоденальная; 2) околослепокишечная; 3) околоободочная; 4) межсигмовидная; 5) подвздошно-подфасци- альная.

III. Внутрибрюшинные: 1) брыжеечно-присте- ночная; 2) сальникового отверстия: 3) срединная через брыжейку поперечной ободочной кишки или чрезободочная грыжа сальниковой сумки, 4) в раз личных отверстиях сальника, брыжейки тонких кишок, желудочно-ободочной связки и брыжейки червеобразного отростка; 5) в отверстии или кар мане серповидной связки печени; 6) прямо кишечно-маточного или прямокишечно-пузырного углубления; 7) перепончато-сальниковая.

IV. Внутренние в области тазовой брюшины. V. Внутренние в области диафрагмы.

Предбрюшинные внутренние ущемлен ные грыжи встречаются редко. Относитель но чаще наблюдаются надпузырные грыжи, которые возникают вследствие попадания кишки в аномалийные карманы брюшины, располагающиеся над верхушкой моче вого пузыря в правой или левой надпузырной ямке. Заболевание протекает по типу механической непроходимости кишечника. Лечение оперативное и заключается в рас сечении ущемляющего кольца и ликвида ции грыжевого кармана.

Чаще всего среди внутренних грыж встречается парадуоденальная грыжа. Различают левостороннюю и правосторон нюю парадуоденальные грыжи. При лево сторонней грыже грыжевые ворота образо ваны сверху складкой брюшины, в которой проходит нижняя брыжеечная вена, снизу и сзади — париетальной брюшиной, по крывающей поджелудочную железу. Гры жевой мешок (брюшинный карман) рас пространяется иногда от позвоночника

534

до селезенки. В эту полость обычно пере |

яснично-реберном треугольнике, спереди в |

|||||||||||||||||||||||||||

мещается несколько петель или вся тонкая |

грудино-реберном треугольнике), в пост |

|||||||||||||||||||||||||||

кишка. Характерным для парадуоденальной |

травматических разрывах диафрагмы. Уще |

|||||||||||||||||||||||||||

грыжи является то, что из кармана высту |

мление |

диафрагмальной |

|

грыжи |

|

обыч |

||||||||||||||||||||||

пают два отрезка тонкой кишки, а толстая |

но наблюдается слева, так как |

справа |

||||||||||||||||||||||||||

кишка лежит в брюшной полости, окай |

этому препятствует печень. Чаще всего |

|||||||||||||||||||||||||||

мляя грыжевой мешок. При правосторон |

ущемляются желудок, тонкая и ободочная |

|||||||||||||||||||||||||||

ней грыже в верхнем крае грыжевых ворот |

кишки, реже |

селезенка |

Клиническая |

кар |

||||||||||||||||||||||||

проходит |

верхняя |

брыжеечная |

|

артерия. |

тина зависит от вида ущемленного органа, |

|||||||||||||||||||||||

Клиническая |

картина характеризуется |

вы |

степени |

сдавления |

его. |

|

Характерными |

|||||||||||||||||||||

сокой |

непроходимостью |

тонкой |

|

кишки. |

признаками являются боль в надчревной |

|||||||||||||||||||||||

Дооперационная |

диагностика |

практически |

области, в левом подреберье или левой |

|||||||||||||||||||||||||

невозможнаЛечение оперативное. Рассе |

половине |

грудной |

клетки |

с |

иррадиацией |

|||||||||||||||||||||||

кать грыжевые ворота следует сзади, так |

в левое плечо, рвота |

(иногда |

с |

примесью |

||||||||||||||||||||||||

как |

спереди |

проходит |

нижняя |

брыжееч |

крови). Важным методом диагностики |

|||||||||||||||||||||||

ная |

вена. Входные |

ворота |

ушивают. |

|

является |

рентгенологическое |

исследование, |

|||||||||||||||||||||

Ущемление |

в |

карманах |

слепой |

и |

ободоч |

позволяющее |

определить |

в |

одних |

случаях |

||||||||||||||||||

гидропневмоторакс |

или |

затемнение |

левой |

|||||||||||||||||||||||||

ной |

кишок |

встречается |

очень |

редко. Око- |

||||||||||||||||||||||||

половины |

грудной |

|

клетки, |

в других |

- |

чаши |

||||||||||||||||||||||

лослепокишечная |

грыжа |

протекает по типу |

|

|||||||||||||||||||||||||

Клойбера |

в |

грудной |

клетке |

|

Прием |

конт |

||||||||||||||||||||||

низкой |

острой |

непроходимости |

кишечника. |

|

||||||||||||||||||||||||

растного |

вещества |

внутрь |

также |

|

помо |

|||||||||||||||||||||||

Правильный диагноз устанавливают во вре |

|

|||||||||||||||||||||||||||

гает диагностике. |

Лечение |

|

оперативное. |

|||||||||||||||||||||||||

мя |

операции. |

|

Межсигмовидная |

грыжа |

|

|||||||||||||||||||||||

|

Характер |

доступа |

|

зависит |

от |

локализации |

||||||||||||||||||||||

образуется |

при |

попадании |

петли |

кишки |

|

|||||||||||||||||||||||

и вида грыжи, общего состояния, возраста |

||||||||||||||||||||||||||||

в |

карманы |

брюшины, |

располагающиеся |

|||||||||||||||||||||||||

больного. |

Абдоминальный |

доступ |

|

менее |

||||||||||||||||||||||||

в основании |

брыжейки |

сигмовидной |

обо |

|

||||||||||||||||||||||||

травматичен, |

позволяет |

произвести |

тща |

|||||||||||||||||||||||||

дочной |

кишки. Сверху от |

входа |

в этот |

кар |

||||||||||||||||||||||||

тельную |

ревизию |

брюшной |

полости |

и вы |

||||||||||||||||||||||||

ман проходят нижняя брыжеечная артерия, |

||||||||||||||||||||||||||||

полнить |

резекцию |

|

нежизнеспособного |

|||||||||||||||||||||||||

сосуды сигмовидной |

ободочной |

кишки, |

не |

|

||||||||||||||||||||||||

участка кишки. Торакальный |

доступ |

обес |

||||||||||||||||||||||||||

далеко |

проходит |

левый |

мочеточник. Лече |

|||||||||||||||||||||||||

печивает |

лучший |

подход |

к |

диафрагме, |

||||||||||||||||||||||||

ние хирургическое. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

облегчает |

мобилизацию |

выпавшего |

органа, |

|||||||||||||||||

Грыжа сальникового отверстия возникает |

||||||||||||||||||||||||||||

в особенности при |

травматических грыжах, |

|||||||||||||||||||||||||||

в результате |

прохождения |

петель |

кишечни |

|||||||||||||||||||||||||

сопровождаемых |

сращениями. |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

ка в сальниковую сумку через одноимен |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ное отверстие позади печеночно-дуоде- |

Обтурационная |

|

непроходимость |

кишеч |

||||||||||||||||||||||||

нальной |

связки. |

Клинически |

проявляется |

ника возникает вследствие полной или |

||||||||||||||||||||||||

как высокая непроходимость тонкой кишки. |

частичной закупорки просвета кишки без |

|||||||||||||||||||||||||||

Во время операции для облегчения выве |

нарушения кровообращения в ее брыжей |

|||||||||||||||||||||||||||

дения петель кишечника следует применять |

ке. Закрытие просвета кишки может быть |

|||||||||||||||||||||||||||

мобилизацию |

|

двенадцатиперстной |

кишки |

обусловлено |

опухолью, |

Рубцовым |

стенозом |

|||||||||||||||||||||

по Кохеру. Петли кишечника могут прони |

кишки, наличием в просвете кишки желч |

|||||||||||||||||||||||||||

кать в сальниковую сумку также через |

ного камня, кишечных паразитов, сдавле- |

|||||||||||||||||||||||||||

отверстия в брыжейке поперечной ободоч |

нием кишки извне опухолью, инфиль |

|||||||||||||||||||||||||||

ной кишки (срединная грыжа брыжейки |

тратом. Более чем у половины больных |

|||||||||||||||||||||||||||

поперечной ободочной кишки). Редко так |

причиной |

обтурационной |

непроходимости |

|||||||||||||||||||||||||

же встречаются ущемления в различных |

является рак толстой кишки. Вопросы |

|||||||||||||||||||||||||||

отверстиях |

сальника, |

брыжейки, |

серпо |

хирургической тактики при раке толстой |

||||||||||||||||||||||||

видной связки печени, в суженном склад |

кишки, опухолях тонкой кишки мы рассмат |

|||||||||||||||||||||||||||

ками брюшины прямокишечно-маточном |

ривали в соответствующих разделах, по |

|||||||||||||||||||||||||||

или |

прямокишечно-пузырном |

углублении, |

этому остановимся на более редких, но |

|||||||||||||||||||||||||

в карманах и отверстиях широкой связки |

имеющих |

практическое |

значение |

|

видах |

|||||||||||||||||||||||

матки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обтурационной |

непроходимости |

|

кишеч |

|||||||||||

Диафрагмальные грыжи |

могут ущемлять |

ника. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

ся в пищеводном отверстии диафрагмы, а |

Желчнокаменная |

|

непроходимость. |

|

Непро |

|||||||||||||||||||||||

также в местах неполного соединения, сра |

ходимость |

кишечника, |

обусловленная |

|||||||||||||||||||||||||

щения |

частей |

диафрагмы |

(сзади |

в |

по- |

желчными камнями, |

относится |

к |

относи- |

|||||||||||||||||||

535

тельно редким, но тяжело протекающим |

проходимости |

|

кишечника, |

вызванной |

|||||||||||||||||||||||||||

осложнениям |

|

желчнокаменной |

болезни. |

глистами: 1) обтурационная; 2) аскарид- |

|||||||||||||||||||||||||||

Этот вид непроходимости встречается пре |

ная, осложненная |

инвагинацией; |

3) |

|

заво |

||||||||||||||||||||||||||

имущественно у женщин пожилого воз |

рот |

петли, |

переполненной |

аскаридами |

|||||||||||||||||||||||||||

раста и сопровождается очень высокой |

(И. М. Рохкинд, 1938). |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

летальностью. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заболевание начинается внезапно с по |

|||||||||||||||||||

Желчные |

камни, |

|

вызывающие |

закупор |

явления острой боли в области пупка. |

||||||||||||||||||||||||||

ку просвета |

кишки, |

обычно |

крупные — от |

Больной бледен, беспокоен, часто наблю |

|||||||||||||||||||||||||||

2 до 5 см в диаметре. Они попадают в кишеч |

дается рвота. Живот вздут незначительно. |

||||||||||||||||||||||||||||||

ник |

через |

|

патологические |

внутренние |

Иногда |

пальпаторно |

определяется |

опухо |

|||||||||||||||||||||||

пузырно-кишечные свищи. Последние |

левидное |

образование.. В |

периферической |

||||||||||||||||||||||||||||

образуются |

вследствие |

спаяния |

желчно |

крови |

часто |

наблюдается |

эозинофилия. |

||||||||||||||||||||||||

го пузыря с кишкой и пролежня, обуслов |

Установлению |

диагноза |

помогают |

анамне |

|||||||||||||||||||||||||||

ленного длительно находящимся в пузыре |

стические |

данные. |

После |

установления |

|||||||||||||||||||||||||||

крупным желчным камнем. Чаще всего |

точного диагноза |

проводят |

консервативные |

||||||||||||||||||||||||||||

образуются свищи между желчным пузы |

мероприятия |

(спазмолитические |

средства, |

||||||||||||||||||||||||||||

рем и поперечной ободочной кишкой, |

клизмы, грелки). При отсутствии эффекта, |

||||||||||||||||||||||||||||||

желудком |

и |

|

двенадцатиперстной |

кишкой. |

а также при подозрении на наличие |

||||||||||||||||||||||||||

При попадании в двенадцатиперстную и |

осложнений |

производят лапаротомию. При |

|||||||||||||||||||||||||||||

тощую кишки и последующем перемещении |

наличии большого клубка глистов и невоз |

||||||||||||||||||||||||||||||

камня |

в |

относительно |

|

узкую |

подвздош |

можности перемещения его в толстую киш |

|||||||||||||||||||||||||

ную кишку может развиться непроходи |

ку выполняют энтеротомию и удаляют |

||||||||||||||||||||||||||||||

мость. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

глисты. Если в месте скопления глистов |

||||||||||||||||

Заболевание |

начинается с |

выраженного |

кишка |

оказывается |

неполноценной, |

пока |

|||||||||||||||||||||||||

зана резекция |

кишки |

вместе |

с глистами. |

||||||||||||||||||||||||||||

приступа боли |

в правом |

подреберье. Затем |

|||||||||||||||||||||||||||||

В послеоперационный |

период |

во |

|

всех |

|||||||||||||||||||||||||||

состояние |

|

больного |

улучшается, |

|

боль |

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

случаях |

проводят |

дегельминтизацию. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

утихает, но не исчезает полностью и начи |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

нает |

перемещаться |

|

в |

правую |

подвздош |

Динамическая |

|

непроходимость |

кишеч |

||||||||||||||||||||||

ную область. Появляются вздутие живота, |

ника. |

Причинами |

динамической |

непрохо |

|||||||||||||||||||||||||||

задержка стула и газов. Во время приступа |

димости кишечника являются функциональ |

||||||||||||||||||||||||||||||

боли |

наблюдается |

|

усиление |

перистальти |

ные нарушения моторной функции муску |

||||||||||||||||||||||||||

ки. В диагностике непроходимости кишеч |

латуры кишок. В зависимости от харак |

||||||||||||||||||||||||||||||

ника, вызванной желчными камнями, важ |

тера этих нарушений различают два |

||||||||||||||||||||||||||||||

ную роль играет рентгенологическое иссле |

основных вида |

динамической |

непроходи |

||||||||||||||||||||||||||||

дование. При этом наряду с обычными |

мости: |

|

паралитическую |

|

и |

спастическую. |

|||||||||||||||||||||||||

рентгенологическими |

признаками |

непро |

Паралитическая |

|

непроходимость |

|

обу |

||||||||||||||||||||||||

ходимости кишечника выявляют газ в желч |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

словлена |

угнетением |

тонуса и |

перисталь |

||||||||||||||||||||||||||||

ных |

путях |

|

как |

следствие |

|

внутреннего |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

тики |

мускулатуры |

кишечника. |

Для |

ее |

|||||||||||||||||||||||||

желчного |

свища, |

тень |

|

конкремента |

вне |

||||||||||||||||||||||||||

|

возникновения |

не |

обязательно, |

чтобы |

был |

||||||||||||||||||||||||||

тени |

желчного |

пузыря, |

а |

также |

контраст |

||||||||||||||||||||||||||

поражен |

весь |

кишечник. Нарушение |

мото |

||||||||||||||||||||||||||||

ное |

вещество |

в |

желчных |

путях. |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

рики |

в |

какой-либо |

его |

части |

приводит |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Лечение |

хирургическое. Характер |

опера |

к застою в вышележащих участках кишеч |

||||||||||||||||||||||||||||

тивного вмешательства зависит от тяжести |

ника. |

Паралитическая |

|

непроходимость |

|||||||||||||||||||||||||||

состояния больного и изменений в кишеч |

развивается |

после |

оперативных |

вмеша |

|||||||||||||||||||||||||||

нике. Обычно удаляют камень путем энте- |

тельств, травм брюшной полости, при пери |

||||||||||||||||||||||||||||||

ротомии. |

При |

удовлетворительном |

общем |

тоните, забрюшинных гематомах, |

интокси |

||||||||||||||||||||||||||

состоянии |

больного |

|

возможно |

одновремен |

кации. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

ное удаление желчного пузыря и уши |

Клинически |

паралитическая |

непроходи |

||||||||||||||||||||||||||||

вание свищевого отверстия в кишке. |

|

|

мость |

кишечника |

|

характеризуется |

умерен |

||||||||||||||||||||||||

Непроходимость |

|

кишечника, |

|

вызванная |

ной болью или полным ее отсутствием. Наб |

||||||||||||||||||||||||||

глистами. |

Непроходимость |

при |

глистной |

людается стойкая задержка стула и газов. |

|||||||||||||||||||||||||||

инвазии |

обусловлена самими |

паразитами, |

Позже присоединяется рвота. Больной вял, |

||||||||||||||||||||||||||||

количество которых может достигать 600— |

обезвожен. Язык сухой. Живот умеренно |

||||||||||||||||||||||||||||||

900, а также воздействием их токсинов. |

вздут. Перистальтика кишечника полностью |

||||||||||||||||||||||||||||||

Наблюдаются |

следующие |

виды |

острой |

не- |

отсутствует. При |

рентгенологическом иссле- |

|||||||||||||||||||||||||

536

довании |

обнаруживается |

вздутие |

всего |

ния желчного пузыря и поджелудочной |

||||||||||||||||||||||

кишечника. |

Определяется |

небольшое |

ко |

железы |

(22,2 |

% ) , |

|

послеоперационный |

||||||||||||||||||

личество |

чаш. |

|

Они |

небольших |

размеров, |

перитонит (13,2 % ) , перитонит вследствие |

||||||||||||||||||||

с |

нечеткими |

|

контурами, |

располагаются |

перфорации желудка и кишечника |

(11,3 %) |

||||||||||||||||||||

на одном уровне. Отсутствует переливание |

(А. А. Шалимов и соавт., 1969). Реже он |

|||||||||||||||||||||||||

жидкости |

|

по |

кишке. |

Рентгенологическая |

развивается после проникающих и закры |

|||||||||||||||||||||

картина не меняется при динамическом |

тых повреждений органов брюшной полос |

|||||||||||||||||||||||||

наблюдении. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ти. У ряда больных острый гнойный пери |

||||||||||||||||

Лечение |

паралитической |

непроходимости |

тонит возникает в результате перехода |

|||||||||||||||||||||||

консервативное. |

Проводят |

длительную |

воспалительного |

процесса |

на |

брюшину — |

||||||||||||||||||||

декомпрессию |

желудка |

и |

кишечника пу |

при |

гнойных |

|

процессах |

в |

брыжеечных |

|||||||||||||||||

тем введения зонда через нос, налаживают |

и |

|

забрюшинных |

лимфатических |

узлах, |

|||||||||||||||||||||

парентеральное |

|

питание, |

|

корригируют |

флегмоне |

|

забрюшинной |

клетчатки, |

пара |

|||||||||||||||||

нарушения водно-солевого обмена. Для |

нефрите. Перитонит может присоединиться |

|||||||||||||||||||||||||

воздействия на вегетативную нервную сис |

к |

гнойным |

процессам, |

ранее |

развившимся |

|||||||||||||||||||||

тему |

применяют |

симпатолитические |

сред |

в соседних полостях и органах (к гнойно |

||||||||||||||||||||||

ства (орнид) при условии нормального |

му |

плевриту, медиастиниту, перикардиту). |

||||||||||||||||||||||||

артериального |

|

давления, |

ганглиоблокато- |

|

Ведущую роль в инфицировании брюшной |

|||||||||||||||||||||

ры, для стимуляции моторики кишечника |

полости при остром гнойном перитоните |

|||||||||||||||||||||||||

назначают |

прозерин, |

питуитрин, |

убретид. |

играют кишечная палочка и стафилококк, |

||||||||||||||||||||||

|

Спастическая |

|

непроходимость |

практи |

реже его вызывают стрептококк, палочка |

|||||||||||||||||||||

чески не наблюдается. Обычно она носит |

сине-зеленого гноя. Кишечную палочку |

|||||||||||||||||||||||||

характер спастико-паралитической непро |

обнаруживают |

у |

60—80 % |

больных |

||||||||||||||||||||||

ходимости. Причинами ее являются: 1) |

раз |

(М. И. Кузин |

и соавт., 1970; |

В. С. Маят |

||||||||||||||||||||||

дражение кишечника грубой пищей, ино |

и |

соавт., |

1971). |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

родными телами, глистами; 2) интоксика |

|

Первичный |

острый |

перитонит |

встреча |

|||||||||||||||||||||

ция (свинцом, никотином, аскаридным ток |

ется редко. Он вызывается пневмококком, |

|||||||||||||||||||||||||

сином); 3) заболевания центральной нерв |

гонококком и стрептококком. При стреп |

|||||||||||||||||||||||||

ной системы (истерия, неврастения, tabes |

тококковом |

перитоните |

инфекция |

про |

||||||||||||||||||||||

dorsalis). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

никает гематогенным путем после ангины, |

||||||||||||||

|

Спастическая |

|

непроходимость |

кишечни |

гриппа. |

При |

|

пневмококковом |

перито |

|||||||||||||||||

ка |

характеризуется |

сильной |

схваткообраз |

ните инфицирование |

может |

происходить |

||||||||||||||||||||

ной болью по всему животу. Больной ведет |

гематогенным путем (при пневмонии) или |

|||||||||||||||||||||||||

себя беспокойно. Часто наблюдается рвота. |

через влагалище, матку и трубы (при вуль- |

|||||||||||||||||||||||||

Задержка стула и газов непостоянная. |

вовагините). Весьма редко встречается |

|||||||||||||||||||||||||

Общее |

состояние |

больного |

изменяется |

токсико-аллергический и ревматический |

||||||||||||||||||||||

незначительно. Живот мягкий, втянут, при |

перитонит, |

который |

имеет доброкачествен |

|||||||||||||||||||||||

пальпации |

малоболезненный. |

Пульс |

нор |

ное течение. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

мальный, |

|

артериальное давление может |

|

Отдельную |

группу составляет |

специфи |

||||||||||||||||||||

быть несколько повышено, в частности при |

ческий перитонит, к которому относятся |

|||||||||||||||||||||||||

свинцовой |

колике. |

|

Рентгенологическая |

туберкулезный |

|

перитонит, |

актиномикоз и |

|||||||||||||||||||

картина не характерна. В большинстве |

сифилис брюшины. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

случаев после применения тепла, пояснич |

|

П а т о л о г и ч е с к а я |

|

а н а т о м и я |

||||||||||||||||||||||

ной |

новокаиновой |

блокады, |

спазмолити |

острого |

гнойного |

перитонита |

зависит |

|||||||||||||||||||

ческих средств, клизмы приступ купи |

от |

|

источника |

возникновения |

заболевания, |

|||||||||||||||||||||

руется. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

характера микробной флоры, давности про |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

цесса, |

распространенности |

поражения, |

||||||||||

|

|

ПЕРИТОНИТ |

|

|

|

|

общего состояния больного, |

реактивности |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

организма. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

Э т и о л о г и я . |

Острый |

гнойный |

|

Наиболее выражены изменения в самой |

||||||||||||||||||||

перитонит у большинства больных возни |

брюшине и в органах пищеварительной |

|||||||||||||||||||||||||

кает как осложнение различных заболева |

системы. В начальных стадиях заболева |

|||||||||||||||||||||||||

ний органов брюшной полости. Причина |

ния |

наблюдается |

гиперемия |

брюшины, |

||||||||||||||||||||||

ми разлитого гнойного перитонита являют |

особенно ее висцерального листка, в месте |

|||||||||||||||||||||||||

ся острый аппендицит |

(53,3 % ) , заболева |

источника перитонита, |

в сальнике. Поверх- |

|||||||||||||||||||||||

18 6-393 |

537 |

ность брюшины теряет свой блеск, стано |

в размерах, полнокровна, выражены явле |

||||||

вится тусклой, шероховатой. На брюшине |

ния паренхиматозной и жировой дистро |

||||||

появляются |

тонкие, |

легко снимающиеся |

фии. Наряду с этим отмечается значитель |

||||

наложения |

фибрина. Определяются мелкие |

ное обеднение печени гликогеном. |

|||||

узелки, представляющие собой кругло- |

Изменения в селезенке наступают обыч |

||||||

клеточные инфильтраты. Обычно в брюш |

но при длительном или септическом тече |

||||||

ной полости образуется экссудат (исклю |

нии перитонита. В таких случаях отмечает |

||||||

чение составляет так называемый молние |

ся септическая |

гиперплазия |

селезенки. |

||||

носно |

протекающий |

перитонеальный |

сеп |

В почках наблюдаются явления паренхи |

|||

сис) . |

Вначале экссудат желтоватый, |

без |

матозной жировой |

дистрофии, |

у тяжело |

||

пр.имеси фибрина, содержит небольшое ко больных развивается картина острого личество лейкоцитов. Повышенное содер нефрита, а иногда и выраженного гемор жание фибрина в серозном экссудате рагического нефрита. Резкие изменения свидетельствует о серозно-фибринозном наблюдаются в надпочечниках. Они харак перитоните. При увеличении содержания теризуются распадом клеток коркового ве лейкоцитов в экссудате последний ста щества и обеднением мозгового вещества.

новится |

серозно-гнойным |

или |

гнойным. |

|

При тяжелом течении перитонита наблю |

|||||||||

При перфорации кишки, особенно толстой, |

|

|||||||||||||

даются изменения со стороны сердца |

||||||||||||||

или |

гангрене |

кишечника |

экссудат может |

|||||||||||

и легких. Сердечная мышца становится |

||||||||||||||

быть |

гнилостным с |

характерным |

запахом, |

|||||||||||

дряблой, в ней имеются участки жирово |

||||||||||||||

иногда |

с |

примесью частичек кала. При |

на |

|||||||||||

го |

перерождения, белковой |

дистрофии, |

||||||||||||

рушении |

кровообращения |

кишечника, |

||||||||||||

а |

в некоторых случаях — и |

явления мио |

||||||||||||

тромбоэмболии брыжеечных сосудов, стран- |

||||||||||||||

кардита. В легких наблюдаются застойные |

||||||||||||||

гуляционной |

непроходимости |

в |

брюшной |

|||||||||||

явления, участки гипостаза, иногда до |

||||||||||||||

полости |

появляется |

геморрагический |

вы |

|||||||||||

вольно обширные. У некоторых больных |

||||||||||||||

пот. Экссудат обычно скапливается в малом |

||||||||||||||

в |

результате распространения |

воспалитель |

||||||||||||

тазу, |

|

поддиафрагмальном |

|

пространстве, |

||||||||||

|

|

ного процесса с брюшины по лимфатичес |

||||||||||||

между |

петлями кишок. |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

ким путям возникает эмпиема плевры. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

При |

|

гистологическом |

исследовании |

|

К л а с с и ф и к а ц и я . |

Общепринятой |

||||||||

в брюшине определяются большие дефек классификации перитонита до настоящего ты эпителиального покрова, гиперемия времени не существует.

подлежащего слоя, некробиоз и некроз его, |

Мы |

пользуемся |

следующей |

классифика |

|||||||||||||||||

а |

также |

лейкоцитарная |

инфильтрация |

цией |

острого перитонита. |

|

|

|

|

||||||||||||

(И. В. Давыдовский, 1938). Значительные |

По этиологии: 1) первичный; 2) вторичный: |

||||||||||||||||||||

изменения наблюдаются со стороны |

вегета |

аппендикулярный, |

холецисто-панкреатический, |

||||||||||||||||||

тивной |

нервной |

|

системы. При |

прогресси |

перфоративный, |

травматический, |

некротически- |

||||||||||||||

|

пропотной, |

послеоперационный, |

гинекологичес |

||||||||||||||||||

рующем |

|

течении |

перитонита |

отмечается |

|||||||||||||||||

|

кий и др. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

обеднение |

чревного сплетения ганглионар- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

По распространенности: первичный местно- |

|||||||||||||||||||||

ными клетками, что обусловливает необра |

|||||||||||||||||||||

ограниченный, диффузно-разлитой, общий, вто |

|||||||||||||||||||||

тимость возникающих изменений |

(Е. В. Ры |

ричный местио-ограниченный. |

|

|

|

|

|||||||||||||||

жов, 1958). |

|

|

|

|

|

|

|

По тяжести интоксикации: I степень — со |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

стояние |

больного |

удовлетворительное (лейкоци |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Особого |

внимания заслуживают |

измене |

тоз до 10 • 109/л без эозино- и лимфопении, арте |

||||||||||||||||||

ния со стороны |

желудочно-кишечного трак |

риальное и центральное венозное давление ста |

|||||||||||||||||||

та. |

Желудок |

расширяется, |

становится |

бильное, в пределах нормы, пульс до 100 уд/мин, |

|||||||||||||||||

обезвоженности нет, |

биохимические показатели |

||||||||||||||||||||

дряблым, истонченным. Часто он перепол |

|||||||||||||||||||||

без отклонений |

от |

нормы); |

II |

степень — со |

|||||||||||||||||

нен желчью, кишечным содержимым. В сли |

стояние |

средней |

тяжести |

(лейкоцитоз |

выше |

||||||||||||||||

зистой |

оболочке |

обнаруживаются |

явления |

10-109/л |

без эозино- |

и лимфопении, артериаль |

|||||||||||||||

ное и |

центральное венозное |

давление на ниж |

|||||||||||||||||||

геморрагического |

гастрита. |

Моторика |

же |

||||||||||||||||||

них границах нормы, пульс до 120 уд/мин, |

|||||||||||||||||||||

лудка полностью отсутствует. Петли ки |

|||||||||||||||||||||

умеренно |

|

выражены |

признаки |

обезвоженности |

|||||||||||||||||

шечника |

резко |

растянуты, |

отечны, |

пере |

организма, |

гипопротеинемия, |

|

гипохлоремия); |

|||||||||||||

полнены жидким содержимым, которое при |

III степень — состояние больного |

тяжелое: лей |

|||||||||||||||||||

коцитоз |

достигает |

16-10"/л |

и |

|

выше, |

эозино- |

|||||||||||||||

надавливании переливается |

из |

|

петли |

в |

|

||||||||||||||||

|

и лимфопения, артериальное давление макси |

||||||||||||||||||||

петлю. Во всех слоях кишечной стенки |

|||||||||||||||||||||

мальное |

ниже 13,3 кПа (100 мм рт. ст.), а мини |

||||||||||||||||||||

обнаруживаются |

|

воспалительные |

инфиль |

мальное — 6,7 кПа |

(50 мм рт. ст.) и ниже, |

||||||||||||||||

траты и |

кровоизлияния. Печень |

увеличена |

пульс |

нитевидный, центральное |

венозное |

давле- |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

538