3 курс / Общая хирургия и оперативная хирургия / Хирургия_пищеварительного_тракта_Шалимов_А_А_,_Саенко_В_Ф_

.pdfпротеина) для компенсации потерь белков. |

применяют по 1 мл 2,5 |

% |

раствора 2 раза |

|||||||||||||||||||||||||||

Общее количество вводимых в течение су |

в сутки. Хороший эффект вызывает пери- |

|||||||||||||||||||||||||||||

ток белков должно составлять 20—25 % |

дуральная |

|

анестезия, |

электростимуляция. |

||||||||||||||||||||||||||

общего |

|

количества |

вводимых |

жидкостей. |

Для борьбы с инфекцией обязательно |

|||||||||||||||||||||||||

Для покрытия энергетических затрат орга |

применяют |

антибиотики, |

которые |

вводят |

||||||||||||||||||||||||||

низма |

вводят |

600—1000 |

мл |

10 |

%, |

20 |

% |

парентерально или внутрибрюшинно. Пред |

||||||||||||||||||||||

растворов глюкозы с добавлением необхо |

почтение |

отдают |

антибиотикам |

широкого |

||||||||||||||||||||||||||

димого количества инсулина. Для под |

спектра действия, в частности амщоьпи^ |

|||||||||||||||||||||||||||||

держания |

метаболизма |

миокарда |

|

приме |

козидам. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

няют |

|

кокарбоксилазу, |

|

аденозинтрифос- |

Отдельные |

формы |

механической |

непро |

||||||||||||||||||||||

форную |

|

кислоту, |

витаминные |

препараты, |

ходимости |

|

кишечника. |

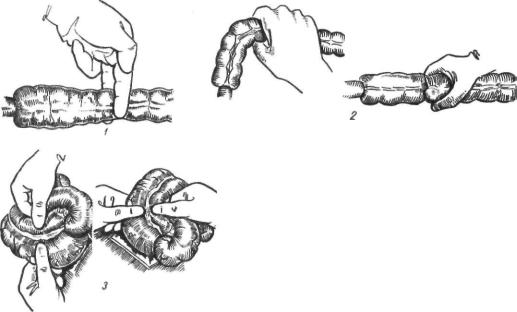

З а в о р о т |

|

ки |

||||||||||||||||||||

сердечные |

гликозиды. |

|

|

|

|

|

|

|

ш е ч н и к а |

представляет |

собой |

перекру |

||||||||||||||||||

Большое |

значение |

в |

послеоперационный |

чивание какого-либо отрезка его на 180— |

||||||||||||||||||||||||||

период имеет борьба с динамической |

360° и более вместе с брыжейкой вокруг |

|||||||||||||||||||||||||||||

непроходимостью кишечника. Если во вре |

оси, идущей от основания брыжейки к длин- |

|||||||||||||||||||||||||||||

мя операции была произведена интубация |

нику |

соответствующего |

участка |

кишечни |

||||||||||||||||||||||||||

кишечника тем или иным способом, то опо |

ка. В развитии заворота у большинства |

|||||||||||||||||||||||||||||

рожнение желудочно-кишечного тракта |

больных |

играют |

роль |

предрасполагающие |

||||||||||||||||||||||||||

производят через трубку. В других случаях |

и производящие факторы. К предраспо |

|||||||||||||||||||||||||||||

применяют |

назогастральный |

зонд, |

через |

лагающим |

факторам |

относятся: удлинение |

||||||||||||||||||||||||

который опорожняют желудок от содержи |

кишечника или отдельных его частей, |

|||||||||||||||||||||||||||||

мого. |

Выведение |

застойного |

содержимого |

значительная длина брыжейки при рубцо- |

||||||||||||||||||||||||||

уменьшает явления интоксикации, улучшает |

вом сужении ее корня, врожденное выпрям |

|||||||||||||||||||||||||||||

тонус |

кишечника. |

Восстановление |

кишеч |

ление линии прикрепления брыжейки тон |

||||||||||||||||||||||||||

ной |

перистальтики, |

появление |

кишечного |

кой кишки, спайки, сращения после |

||||||||||||||||||||||||||

шума обычно служит сигналом для пре |

хирургических вмешательств и |

воспалитель |

||||||||||||||||||||||||||||

кращения отсасывания и удаления зонда. |

ных процессов, |

новообразования, |

глистная |

|||||||||||||||||||||||||||

Для стимуляции моторики кишечника при |

инвазия, |

резкое |

исхудание, |

способствую |

||||||||||||||||||||||||||

меняют |

также |

медикаментозные |

средства, |

щее |

чрезмерной |

подвижности |

кишечных |

|||||||||||||||||||||||

которые |

назначают |

после |

нормализации |

петель. Производящими факторами являют |

||||||||||||||||||||||||||

содержания калия, белка и объема цирку |

ся: внезапное |

повышение |

внутрибрюшного |

|||||||||||||||||||||||||||

лирующей крови. Длительное время для |

давления, |

|

усиление |

перистальтики |

кишеч |

|||||||||||||||||||||||||

стимуляции моторики |

кишечника |

применя |

ника, |

|

алиментарный |

фактор — нерегуляр |

||||||||||||||||||||||||

ли |

преимущественно |

антихолинэстераз- |

ное питание с приемом большого количест |

|||||||||||||||||||||||||||

ные препараты типа прозерина. В настоя |

ва грубой пищи, приводящее к переполне |

|||||||||||||||||||||||||||||

щее |

время |

используют |

симпатолитические |

нию и смещению кишечных петель. |

|

|

||||||||||||||||||||||||

средства, |

|

а- |

и |

(З-адреноблокаторы. |

По |

Некоторое |

значение |

в |

возникновении |

|||||||||||||||||||||

данным |

Catchpole |

(1969), |

тормозное влия |

|||||||||||||||||||||||||||

заворота |

имеют |

травма живота |

и |

усиле |

||||||||||||||||||||||||||

ние |

симпатической |

части |

вегетативной |

|||||||||||||||||||||||||||

ние перистальтики |

при |

энтерите |

и |

дизен |

||||||||||||||||||||||||||

нервной |

системы |

на |

моторику |

кишечника |

||||||||||||||||||||||||||

терии. |

В |

нормальных |

условиях |

кишечные |

||||||||||||||||||||||||||

осуществляется |

а-рецепторами |

|

(преиму |

|||||||||||||||||||||||||||

|

петли |

|

частично |

поворачиваются |

вокруг |

|||||||||||||||||||||||||

щественно |

влияют |

на |

тонкую |

кишку) |

и |

|

||||||||||||||||||||||||

своей |

|

оси. |

При |

наличии |

предрасполагаю |

|||||||||||||||||||||||||

р-рецепторами |

(оказывают |

действие |

на |

|

||||||||||||||||||||||||||

щих |

факторов, |

в |

условиях |

переполнения |

||||||||||||||||||||||||||

толстую |

|

кишку). |

Оптимальное |

влияние |

||||||||||||||||||||||||||

|

кишечника |

пищей |

дополнительное |

воздей |

||||||||||||||||||||||||||

на моторику кишечника возникает |

не в ре |

|||||||||||||||||||||||||||||

ствие |

|

повышенного |

внутрибрюшного |

дав |

||||||||||||||||||||||||||

зультате |

ее |

стимуляции, |

а |

вследствие |

|

|||||||||||||||||||||||||

ления, |

усиленной |

перистальтики |

с |

переме |

||||||||||||||||||||||||||

снятия тормозных |

влияний. Поэтому в |

по |

||||||||||||||||||||||||||||

щением |

кишечного |

содержимого, |

|

газов |

||||||||||||||||||||||||||

следние |

|

годы для |

раннего восстановления |

|

||||||||||||||||||||||||||

|

приводит |

к |

дальнейшему |

повороту |

того |

|||||||||||||||||||||||||

моторики |

|

кишечника |

с |

успехом |

|

начали |

||||||||||||||||||||||||

|

|

или иного участка |

кишечника |

вокруг своей |

||||||||||||||||||||||||||

применятьгуанетидин |

(исмелин), изобарин, |

|||||||||||||||||||||||||||||

оси. |

Возникающая вслед |

за |

этим |

усилен |

||||||||||||||||||||||||||

орнид. |

|

Орнид вводят |

|

внутривенно |

по |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

ная |

перистальтика |

способствует |

дальней |

|||||||||||||||||||||||||

0,5—1 мл 5 % |

раствора. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

шему |

|

перекручиванию |

кишечных |

петель. |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

По данным Ю. Л. Шалькова и соавторов |

Частота заворота тонкой кишки в послед |

|||||||||||||||||||||||||||||

(1980), |

|

большой |

активностью |

|

обладает |

нее время заметно снизилась и составляет |

||||||||||||||||||||||||

аминазин |

(а-адреноблокатор), |

|

который |

около |

|

5 % |

(М. М. |

Ковалев, |

В. |

П. |

Рой, |

|||||||||||||||||||

17+'Л* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

519 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||