книги из ГПНТБ / Мачюлис, А. Н. Диффузионная стабилизация полимеров = Polimeru. Difuzinis stabilizavimas

.pdf5.Шляпников Ю. А., Миллер В. Б. — В кн.: «Старение и стабилизация полиме ров». М., «Химия», 1966, с. 27.

6.Нейман М. Б., Миллер В. Б. — «ЖВХО им. Д. И. Менделеева», 1966, т. 11, с. 247.

7. |

Коварская |

Б. М. — «ЖВХО им. Д. И. Менделеева», 1966, т. 11, с. |

261. |

8. |

Левин П. И., Михайлов В. В. — «Успехи химии», 1970, т. 39, с. 1687. |

||

9. |

Пудов В. С., Бучаченко А. Л. — «Успехи химии», 1970, т. 39, с. 130; |

|

|

10. |

Архипова |

И. А., Рафиков С. Р. — «Тр. Ин-та хим. наук АН Каз. |

ССР», 1971, |

|

т. 31, с. |

108. |

|

11.Шляпников Ю. А., Миллер В. Б., Нейман М. Б., Торсуева Е. С. — «Высокомол. соед.», 1963, т. 5, с. 1507.

12.Шляпников Ю. А., Миллер В. Б. — «Ж- физ. химии», 1965, т. 39, с. 2418.

13.Пудов В. С., Нейман М. Б. — «Нефтехимия», 1962, т. 2, с. 918.

14.Дудоров В. В., Самвелян А. Л., Луковников А. Ф., Левин П. И. — «Изв. АН Арм. ССР. Хим. науки», 1962, т. 15, с. 311.

15.Шляпников Ю. А., Миллер В. Б., Нейман М. Б., Торсуева Е. С. — «ДАН СССР», 1963, т. 151, с. 148.

16.Шляпникова И. А., Миллер В. Б., Нейман М. Б., Шляпников Ю. А. — «Высо комол. соед.», 1966, т. 8, с. 769.

17.Громов Б. А., Миллер В. Б., Нейман М. Б., Торсуева Е. С., Шляпников Ю. А .—

«Высокомол. соед.», 1964 т. 6, с. 1895.

18.Шляпников Ю. А., Миллер В. Б., Торсуева Е. С. — «Изв. АН СССР. Отделение химических наук», 1961, № 11, с. 1966.

19. |

Левантовская И. И., Коварская |

Б. М., Нейман М. |

Б., Розанцев Э. Г., Язвико- |

|

|

ва М. И. — «Пластмассы», 1964, № 3, с. 14. |

|

||

20. |

Kennedy G. W., |

Patterson W. L. — “Ind. Eng. Chem.“, |

1956, vol. 48, p. 1947. |

|

21. |

Луковников А. |

Ф., Федоров Б. |

П., Васильева А. |

Г., Краснянская Э. А., Ле |

|

вин П. И., Гольфбарб Я. Л. — |

«Высокомол. соед.», |

1963, т. 5, с. 1785. |

|

22.Левин П. И., Луковников А. Ф., Нейман М. Б., Хлоплянкина М. С. — «Высоко мол соед.», 1961, т. 3, с. 1243.

23. Hawkins W. L.,Worthington М. А. — “J. Polymer Sci.“, 1963, vol. I, pt. A, p. 3489. 24. Hawkins W. L., Sautter H.— “J. Polymer Sci.“, 1963, vol. I, pt. A, p. 3499.

25.Кирпичников П. А., Мукменева H. А., Пудовик A. H., Ярцева Л. M. — «Ж. общ.

химии», 1964, т. 34, с. 1683.

26.Киопичников П. А., Мукменева Н. А., Пудовик А. Н., Колюбакина Н. С. — «ДАН

СССР», 1965, т. 164, с. 1050.

27.Кирпичников П. А., Мукменева Н. А. — В кн.: «Старение и стабилизация по лимеров». М., «Химия», 1966, с. 168.

28.Левин П. И., Кирпичников П. А., Луковников А. Ф., Хлоплянкина М. С. —

«Высокомол. соед.», 1963, т. 5, с. 1152.

29.Бучаченко А. Л. — В кн.: «Старение и стабилизация полимеоов». М., «Наука»,

1964, с. 41.

30.Берлин А. А., Басс С. И. — В кн.: «Старение и стабилизация полимеров». М., «Химия», 1966, с. 129.

31.Берлин А. А. — «Высокомол. соед.», 1971, т. А13, с. 276.

32. Берлин А. А., Иванов А. А., Фирсов А. П. — «Высокомол. соед.», 1971, т. А13, с. 2713.

33.Лебедев Я. С. — «Кинетика и катализ», 1967, т. 8, с. 245.

34.Хенней Н. Химия твердого тела. М., «Мир», 1971.

35.Хауффе К. Реакции в твердых телах и на их поверхности. М., ИИЛ, т. 1, 2, 1962— 1963.

60

36.Болдырев В. В. Методы изучения кинетики термического разложения твердых

.веществ. Томск, изд-во Томск, ун-та, 1958.

37. Бартенев Г. М., Вишницкая Л. А. — «Коллоидный ж.», 1956, т. 18, с. 135.

38.Бойер Р. Ф. — В кн.: «Переходы и релаксационные явления в полимерах». М., «Мир», 1968, с. 11.

39. Boyer R. F. — „Rubber. Chem. TechnolT, 1963, vol. 36, p. 1303. 40. Schatzki T. F. — “J. Polymer Sci.“, 1962, vol. 57, p. 496.

41.Шатцки T. Ф. — В кн.: «Переходы и- релаксационные 'явления в полимерах». М., «Мир», 1968, с. 156.

42.Гоффман Дж. Д., Вилльямс Г., Пассаглиа Е.—- В кн.: «Переходы и релаксацион ные явления в полимерах». М., «Мир», 1968, с. 193.

43. |

Scott А. Н., Scheiber |

D. J., Curtis A. J., Lauritzen J. |

I., Hoffman |

J. D. — “J. Res. |

||||||

|

Natl. Bur. Std.“, 1962, vol. 66 A, p. 269. |

|

|

|

|

|

|

|||

44. |

Davidson |

D. W., Cole |

R. H. — “J. |

Chem. Phys.“, |

1951, |

vol. 19, p. |

1484. |

|||

45. |

Holland V. F, — “J. Appl. Phys.“, |

1964, vol. 35, |

p. |

3235. |

|

|

|

|

||

46. |

Hoffman J. D., Weeks |

J. J. — “J. Chem. Phys.“, |

1965, vol. 42, |

p. |

4301. |

|||||

47. |

Чалых A. |

E., Васенин |

P. M. — «Высокомол. соед.», |

1965, т. |

7, |

с. 586. |

||||

48.Чалых А. Е., Васенин Р. М. — «Высокомол. соед.», 1966, т. 8, с. 1908.

49.Васенин Р. М. — «Высокомол. соед.», 1960, т, 2, с. 857,

50. Васенин Р. М., Чалых А. Е., Коробко В. И. — «Высокомол. соед.», 1965, т. 7, с. 593.

51.Липатов Ю. С. Физико-химия наполненных полимеров. Киев, «Наукова думка»,

1967.

52.Липатов Ю. С. — «Высокомол. соед.», 1965, т. 7, с. 1430.

53.Липатов Ю. С. — В кн.: «Модификация свойств полимеров и полимерных мате риалов». Киев, «Наукова думка», 1965, с. 56.

54. Михайлов Г. П. — «Успехи химии», 1955, т. 24, с. 875.

55.Розенталь Л. В. — «Высокомол. соед.», 1961, т. 3, с. 1406.

56.Тимофеева В. Г., Борисова Т. И., Михайлов Г. П., Козлов П. В. — В кн.: «Цел люлоза и ее производные». М., изд-во АН СССР, 1963, с. 174.

57. Разинская И. Н., Козлов П. В., Штаркман Б, П. — «Высокомол. соед.», 1964, т. 6, с. 516.

58.Раевский В. Г., Живова Э. А., Васенин Р. М., Гуль В. Е. — «Высокомол. соед », 1970, т. А12, с. 10.

59.Тынный А. Н., Сошко А. И. — В кн,: «Материалы V Всес. конф. по физ.-хим. механике». Уфа, 1971, с. 53.

60.Гуль В. Е., Шварц А. Г. — «Коллоидный ж.», 1955, т. 17, с. 24.

61. |

Funke W., Zoril U., Elser W. — „Farbe und Lack", 1966, Bd. 72, S. |

311. |

|

||||||

62. |

Воскресенский |

В. А., Орлова E. M., Абрамова |

E. И., Прохорова H. |

С. — |

«Успе |

||||

|

хи химии», 1971, т. 40, с. 142. |

|

|

|

|

|

|

|

|

63. |

Козлов П. В. — «ЖВХО им. Д. И. Менделеева», |

1964, т. 9, с. 660. |

|

|

|

||||

64. |

Каргин В. А., |

Слонимский |

Г. Л. |

Краткие очерки по физико-химии |

полимеров. |

||||

|

М., «Химия», 1967. |

|

|

|

|

|

|

|

|

65. |

Каргин В. А., |

Козлов П. В., Асимова Р. М., Ананьева Л. И. — «ДАН СССР», |

|||||||

|

1960, т. 135, с. 357. |

|

|

|

|

|

|

|

|

66. |

Торнау Э. Э., |

Мачюлис А. |

Н. — «Механика полимеров», |

1970, № |

1, с. |

10. |

|||

67. |

Торнау Э. Э., |

Мачюлис А. |

Н. — |

«Тр. АН Лит. ССР, серия |

Б», 1969, |

т. |

1(56), с. |

||

|

117. |

|

|

|

|

|

|

|

|

68. |

Каргин В. А., |

Козлов П. В., |

Ван |

Най-чан — «ДАН СССР», |

1960, т. |

130, |

с. 356. |

||

61

69.Козлов П. В. — «Пластмассы», 1961, № 10, с. 4.

70.Смирнова А. М., Певзнер Л. В., Райкова Т. В., Лихтман В. И. — «ДАН СССР», 1960, т. 135, с. 663.

71.Липатов Ю. С., Липатова Т. Э., Василенко Я. П., Сергеева Л. М. — «Высоко-

мол. соед.», 1963, т. 5, с. 290.

72. Козлов П. В., Тимофеева В. Г., Каргин В. А. — «ДАН СССР», 1963, т. 148, с. 886.

73.Каргин В. А., Бакеев Н. Ф., Вергин X. — «ДАН СССР», 1958, т. 122, с. 97.

74.Липатов Ю. С. — «ДАН СССР», 1962, т. 143, с. 1142.

75.Торнау Э. Э., Мачюлис А. Н. — «Мех. полимеров», 1967, № 2, с. 296.

76.Мачюлис А. Н., Стинскас А. В., Баневичюс Р. Б., Пугина М. И. — «Заводская лаб.», 1968 № 1, с. 52.

77.Мачюлис А. Н., Маяускас И. С., Пугина М. И. — «Тр. АН Лит. ССР, серия Б», 1965, т. 3(42), с. 147.

78. Грасси Н. Химия процессов деструкции полимеров. М., ИИЛ, 1959.

79.Пудов В. С., Нейман М. Б. — В кн.: «Старение и стабилизация полимеров». М., «Химия», 1966, с. 5.

80.Эмануэль Н. М. — «Вест-ник АН СССР», 1969, № 7, с. 41.

81.Хоукинс В., Уинслоу Ф. — В кн.: «Химические реакции полимеров», т. 2. М., «-Мир», 1967, с. 451.

82. Рафиков С. Р., Сорокина Р. А. — «Высокомол. соед.», 1961, т. 3, с. 21.

83.Гуль В. Е., Ходжаева И. В., Догадкин Б. А. — «Коллоидный ж.», 1954, т. 16, с. 412.

84.Борисов Б. И. — «Пластмассы», 1965, № 4, с. 50.

85. Тихомирова Н. С., Зернова К. И., Котрелев В. Н. — «Пластмассы», 1962, № 12, с. 40.

86.Громов Б. А., Миллер В. Б., Нейман М. Б., Шляпников Ю. А. — «Высокомол. соед.», 1961, т. 3, с. 1231.

87.Юшкевичюте С. С., Шляпников Ю. А. — «Высокомол. соед.», 1965, т. 7, с. 2094.

88.Гуль В. Е., Кулезнев В. Н. Структура и механические свойства полимеров. М., «Высшая школа», 1972.

89.Бэррер Р. Диффузия в твердых телах. М., ИИЛ, 1948.

90.Зайт В. Диффузия в металлах. М., ИИЛ, 1958.

91.Шьюмон П. Диффузия в твердых телах. М., «Металлургия», 1966.

92.Crank J., Park G. S. Diffusion in Polymers, London—New York, 1968.

93.Виккерстафф T. Физическая химия крашения. M., Гизлегпром., 1956.

94.Рейтлингер С. А. — «Успехи химии», 1961, т. 20, с. 213.

95.Савин А. Г., Шапошникова Т. К., Карпов В. Л., Соголова Т. И., Каргин В. А .— «Высокомол. соед.», 1968, т. А10, с. 1584.

96.Чернова И. В., Васенин Р. М. — «Высокомол. соед.», 1964, т. 6, с. 1704.

97.Иорданский А. Л., Моисеев Ю. В., Маркин В. С., Заиков Г. Е. — «Высокомол. соед.», 1972, т. АТ4, с. 801.

98.Маркин В. С., Моисеев Ю. В., Заиков Г. Е., Мачюлис А. Н. — «Высокомол.

соед.», 1970, т. А12, с. 2174.

99. Munden A. R., Palmer Н. J. — ,,J. Textile Inst.“ 1950, vol. 41, р. 609.

100.Калонтаров И. Я. — «ДАН Тадж. ССР», 1964, т. 7, № 3, с. 19.

101.Бромберг А. В. — «Коллоидный ж.», 1949, т. 11, с. 211.

62

102.Коробко В. И., Чалых А. Е., Васенин Р. М., Лукьянович В, М. — «Пластмассы», 1970, № 2, с. 41.

103.Исикава Киндзо, Миясака Кэйдзо, Окабэ Такаясу, Ямада Мицуо. — ,,J. Soc. Fiber Sci. and Technol., Japan", 1969, vol. 25, p. II. — РЖХ, 1970, № ЮС45.

104.Цветков В. M., Кленин С. Н. — «Ж. техн. физики», 1959, т. 29, с. 640.

105.Лукутцов А. А., Новоторов Н. Ф., Коршунова В. Н. — «Тр. по химии и химии, технологии», Горький, 1968, вып. 3(21), с.,8.

106.Васенин Р. М. — «Высокомол. соед.», 1961, т. 3, с. 1220.

107.Сапрагонас И. И., Торнау Э. Э., Мачюлис А. Н. — «Тр. АН Лит. ССР, серия Б», 1970, т. 4(63), с. 185.

108.Мачюлис А. Н., Кучинскас В. К., Жечюс А. А. — В кн.: «Материалы 6-й республ. н.-т. конф. по вопросам исследования и применения полимерных материа лов». Вильнюс, 1965, с. 107.

109.Пугина М. И., Заиков Г. Е., Моисеев Ю. В., Торнау Э. Э., Квиклис А. В., Даумантене В. А., Яскелевичюс Б. Ю., Мачюлис А. Н. — «Тр. АН Лит. ССР, серия Б», 1974, т. 2(81), с.

110.Васенин Р. М. — «Высокомол. соед.», 1964, т. 6, с. 624.

111. Muller F. Н., Hellmuth Е. — „Kolloid. Z.‘\ 1961, Bd. 177, S. I.

112.Schmalz E. O. — “Faserforsch. und Textiltechn."., 1969, Bd. 20, S. 533.

113.Kramer B. — „Melliand Textilber.", 1954, Bd. 35, S. 18.

114.Arridge R. G. C., Cannon C. G. — “Proc. Roy. Soc.“, 1964, vol. A278, No. 1372, p. 91.

115.Мачюлис A. H., Торнау Э. Э. — В кн.: «Материалы 6-й республ. н.-т. конф. по

вопросам исследования и применения полимерных материалов». Вильнюс, 1965, с. 85.

116.Торнау Э. Э., Мачюлис А. Н. — «Высокомол. соед.», 1967, т. А9, с. 1027.

117.Торнау Э. Э., Кандидатская диссертация, Каунас, 1968.

118.Сапрагонас И. И., Стинскас А. В., Мачюлис А. Н. — «Физико-химич. механика материалов», 1970, т. 2, с. 83.

119.Сапрагонас И. И. Кандидатская диссертация, Каунас, 1970.

120.Горбунов Н. С. Диффузионные покрытия на железе и стали. М., изд-во АН

СССР, 1958, с. 9, 44.

121. Hawkins W. L., Matreyek W., Winslow F. H. — “J. Polymer Sci.“, 1959, vol. 41, p. 1.

122.Lasoski S. W., Cobbs W. H. — “J. Polymer Sci.“, 1959, vol. 36, p. 21.

123.Волкова Л. А., Волькенштейн M. B. — «Физика твердого тела», 1959, т. 1, с. 1272.

124.Васенин Р. М., Чернова И. В. — «Высокомол. соед.», 1964, т. 6, с. 1763.

125.Baldrian J. — “Czechosl J. Phys“., 1965, vol. B15, p. 838.

126. Baldrian J. — “Collect. Czechosl. Chem. Communs", 1965, vol. 30, p. 3648.

127.Хейдзи Аримото — “Chem. High. Polym., Japan, 1962, vol 19, No. 204, p. 205. РЖХ, 1965, № 14C46.

ГЛАВА 2

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ДЕСТРУКЦИИ И ДИФФУЗИОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

2.1. СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПОЛИМЕРОВ

Специфика диффузионной стабилизации заключается в том, что процесс протекает в поверхностных слоях полимерных блоков, затраги вая области порядка нескольких сот микрон. Структура и свойства данных слоев, как показали многочисленные наблюдения, отличаются от областей, находящихся на достаточном удалении от фазовой грани цы, и зависят, в основном, от природы полимерного тела, температурно временных условий формования образца, а также от физического со стояния твердой поверхности, контактирующей с полимером при его отвердении.

2.1.1. Влияние твердой поверхности на структуру и некоторые свойства поверхностных слоев

Твердая поверхность, контактирующая с затвердевающим полиме ром, накладывает на поверхностный слой, во-первых, пространственные ограничения, затрудняя тепловое движение звеньев макромолекул и бо лее крупных кинетических единиц, и, во-вторых, ограничения энергети ческого характера, связываясь благодаря межмолекулярному взаимо действию с близлежащими макромолекулами и, далее, с надмолеку лярными образованиями [1 ].

Исследования наполненных систем, моделирующих состояние по верхностных слоев, где инертный наполнитель (твердая поверхность) окружен полимером, показали, что основным фактором, обусловлива ющим уменьшение подвижности структурных единиц в пристенных по лимерных слоях, является обеднение конформационного набора макро молекул [2]. Введение сажи и аэросила в полиуретан уменьшает сте пень кристалличности и теплоемкости наполненного полимера [3]. Это объясняется появлением в аморфных областях участков с пониженной подвижностью макромолекул, которые находятся вблизи поверхности твердых частиц. Термодинамические и кинетические условия кристалли зации и структурообразования наполненных полимерных систем опре

С4

деляются долями полимера, находящегося в граничном слое вблизи ча стичек твердой фазы и изменением его свойств по сравнению со свой ствами полимера в объеме. В результате поверхностные слои обладают пониженной скоростью релаксации по сравнению с объемом, что сказы

вается на формировании надмолекулярных структур и механических свойствах полимера.

Вместе с тем, многочисленные работы [2,4—6 ] указывают на по ниженную плотность полимера в пристенных слоях вследствие несоот ветствия в пространственном расположении центров меЖмоле'кулярного взаимодействия твердой поверхности и полимера [1]. Пониженная плотность поверхностных слоев объясняется большей сорбционной спо собностью тонких пленок по сравнению с более толстыми (4 и 40 мкм соответственно), а также увеличением скорости растворения мелких ча стиц красителя в расплаве изотактического полипропилена (ПП) при уменьшении расстояния между такой частицей и стеклянной поверх ностью, начиная с расстояния 30 мкм [4]. В результате значительного наполнения поливинилацетата двуокисью титана (1 2 % от массы поли мера) достигнуто существенное снижение (на 56%) энергии активации диффузии кислорода и аргона, причем физическое состояние наполнен ного полимера (выше и ниже Тс) не влияет на диффузионную способ ность исследованных газов [5]. Это весьма важное для поверхностных слоев полимера наблюдение может быть связано как с ориентирующим влиянием твердой поверхности наполнителя, уменьшающим конфигура ционную энтропию поливинилацетата [5], так и с разрыхлением при стенных участков полимера.

Вышеуказанные факторы (скорость релаксации, плотность упаков ки, ориентация) и различное их соотношение в поверхностных слоях, контактирующих с твердой поверхностью, влияют на процессы обра зования структур молекулярного и надмолекулярного уровней поли мера.

Работами Ю. М. Малинского с сотрудниками на примере полипро пилена и гуттаперчи наглядно показано [4], что линейная скорость роста сферолитов, замедленная в пристенном слое, возрастает с уве личением толщины пленки 6 и при определенной толщине 6 а (рис. 2 .1 ), когда влияние твердой поверхности уже не сказывается, перестает зави сеть от толщины пленки. Зависимость скорости зародышеобразования от толщины пленки имеет экстремальный характер, что объясняется двумя типами зародышей кристаллизации: зародышами, возникшими непосредственно вблизи твердой поверхности, и зародышами, об разовавшимися в объеме полимера. В пристенных областях преобла дает поверхностное зародышеобразование, доля которого в общем объ еме мала, и которое понижается с удалением от твердой поверхности. При дальнейшем удалении от пристенных областей начинает действо вать объемное зародышеобразование, число зародышей в полимере уве личивается и при некотором расстоянии от поверхности достигает по стоянного значения (рис. 2.1). Описанный механизм показывает, что

5. А. Мачюлис, Э. Торнау |

65 |

наличие адсороированного пристенного слоя полимера замедляет про цессы структурообразования в нем. Толщина таких слоев, в зависимо сти от природы полимера и наличия надмолекулярных структур в рас плаве, может достигать величины в несколько десятков микрон.

При взаимодействии полимера с адсорбирующей твердой поверх ностью не исключена возможность образования транскристаллических

Уис. 2.1. Кривые зависимости скорости линейного роста С (I), скорости зародышеобразования, рассчитанной на единицу объема Cnfi (2), и скорости зародышеобразования, рассчитанной на единицу поверхности С„ (3), от толщины б пленки изотактического полипропилена [4].

слоев, в которых сферолиты ориентированы в виде иглоподобных струк турных элементов. До сих пор нет единого мнения о причинах, вызыва ющих образование данных слоев, однако имеется значительное количе ство исследований, показывающих существенную роль поверхностной энергии подложки [7—9] при условии достаточно длительного времени контактирования расплава полимера с инородной поверхностью [1 0 ]. В работе [11] было показано, что образование транскристаллической области определяется не только зародышеобразующей способностью по верхности контакта, но и режимом кристаллизации: чем ближе он к равновесному, тем больше вероятность образования транскристалличе ских структур. Как показано в работе [12], связь между ростом транс кристаллического слоя на поверхности полиэтилена и полипропилена и поверхностной энергией субстрата не наблюдалась. Несмотря на высокую поверхностную энергию слюды, явление эпитаксии не возни кало, в то время как фторопласт-4 вызывал структурообразование на поверхности полимера. Нельзя объяснить возникновение транскристал лического слоя также адгезионными силами, поскольку и в этом случае получаются противоречивые результаты [1 2 ].

6 6

В качестве подложки, инициирующей эффект эпитаксии на поли пропилене, в работе [13] были использованы вещества, являющиеся зародышами структурообразования при введении в массу полимера в дисперсном состоянии (тефлон, полиамид 85/15, полиэтилентерефталат). При этом получены очень широкие транскристаллические слои (до 70 мкм), приблизительно равные радиусу сферолитов, возникающих в объеме пленки. Использование в процессе полимеризации капролона подложек, существенно различающихся по величине поверхностной энергии (тефлон, силикатное стекло, алюминиевая фольга), также при водило к образованию модифицированного полимерного слоя [14]. Од нако при прессовании образцов в стальной форме транскристалличе ский слой не образовывался, т. е. стальная поверхность не обладала за родышеобразующим действием.

Перечисленные факторы, определяющие состояние поверхностного слоя полимера, в определенной мере должны влиять на процесс диф фузионной стабилизации, а вместе с тем и на устойчивость диффузион но стабилизированного полимерного тела к разрушению при энергети ческом воздействии. Так, понижение плотности в пристенных областях, с одной стороны, способствует скоплению значительного количества стабилизатора в поверхностном слое полимера, что позволяет ускорять процесс стабилизации и уменьшать концентрацию рабочих растворов стабилизаторов. Однако, с другой стороны, увеличиваются возможности диффузии кислорода воздуха. К аналогичному эффекту приводит и недостаточно развитая в пристенных слоях кристаллическая структура полимера, которая облегчает доступ как растворов стабилизатора, так и кислорода в более глубокие слои полимерных блоков. Следовательно, конкурирующие действия указанных факторов, с преобладанием пер вого, в некоторой степени определяют эффект диффузионной стаби лизации.

В дальнейшем, при повышенных температурах эксплуатации (тер мическое, термоокислительное влияние, саморазогрев при механическом воздействии и т. п.), благодаря структурообразующему действию ста билизаторов, развиваются процессы вторичной кристаллизации, обра зуется упорядоченная структура и в поверхностном слое проявляется действие структурной защиты.*

Эффективность образовавшегося на поверхности полимера транс кристаллического слоя до сих пор однозначно не определена, и в лите ратуре имеются противоречивые мнения. Так, в работах [15, 16] дока зывается, что по сравнению с объемной сферолитной структурой транс кристаллический слой приводит к резкому возрастанию коэффициентов диффузии стабилизаторов и кислорода вдоль оси фибрилл. К тому же процессы дальнейшего структурообразования из-за ориентированного состояния транскристаллического слоя явно затруднены, поэтому следу ет ожидать, что эффект диффузионной стабилизации при обработке по

* Более подробно об этом см. в разд. 2.3.

5* |

67 |

|

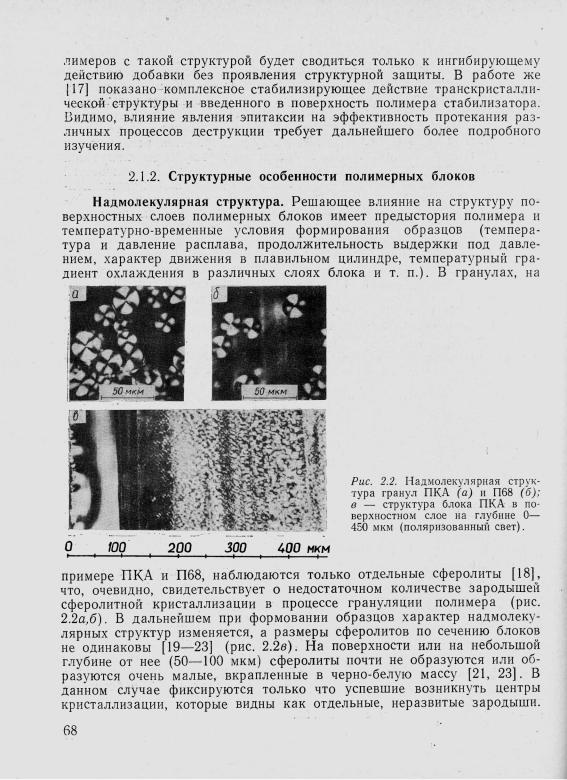

Мелкосферолитная структура с плохо выраженными границами от

дельных структурных' элементов наблюдается и на глубине до |

150 |

мкм |

(рис. 2.2в и 2 .1 1 а). |

- • |

- . |

Аналогичная картина образования большого количества очень мел ких сферолитов наблюдалась при исследовании надмолекулярной структуры наружной поверхности полиэтиленовых труб, изготовленных методом экструзии [24]. Здесь при выходе расплава из экструдера, при отсутствии гетерогенных центров кристаллизации, разрушенных в рас плаве вследствие интенсивного перемешивания и действия высокой тем пературы, преобладает гомогенное зародышеобразование, способству ющее возникновению только мелкой сферолитной структуры.

При исследовании слоев, более удаленных от поверхности блока 121, 23, 25], видна картина укрупнения сравнительно однородной, сфе ролитной структуры (рис. 2.2е и 2.11а). В средних слоях блока при наличии крупной, хорошо выраженной структуры, состоящей из пла стинчатых сферолитов, отмечено образование анизодиаметричных лент, состоящих из сферолитных сростков (рис. 2.2е и 2.11ж). Расположение лент во многих случаях совпадает с направлением движения расплава в плавильном цилиндре, однако часто агрегация сферолитов происхо дит и в других направлениях, что приводит к возникновению армиру ют,ей структурной системы, оказывающей, как отмечают в работе [26], на полимер упрочняющее действие.

Имеется немало указаний на то, что в объеме блока полимера об разуется неоднородная структура, различная по размерам и форме сферолитов [18, 20, 27]. Это связано с характером движения расплава в плавильном цилиндре литьевой машины до момента впрыскивания в прессформу. При недостаточно интенсивном перемешивании наблюда ются зоны с неоднородной структурой, представляющие собой следы течения полимера при литье. Повторное, а также трехкратное литье приводит к полной перекристаллизации полимерного блока — возникает мелкозернистая однородная структура [18].

Однако неоднородная структура по объему блока и невыраженная, мелкая структура в поверхностных слоях (конечно, при условии хоро шего перемешивания расплава) в основном вызваны условиями формо вания образцов и зависят от температуры охлаждения различных слоев полимера. Чем выше температура расплава и больше продолжитель ность его выдержки при данной температуре, тем меньше в нем оста ется неразрушенных упорядоченных областей, являющихся зародыша ми кристаллизации, и тем крупнее образующиеся при охлаждении сферолиты и ленты из них. При охлаждении во внутренних слоях блока высокая температура сохраняется в течение более длительного времени вследствие низкой теплопроводности полимеров, что способствует обра зованию более крупной сферолитной структуры по сравнению с по верхностными слоями.

Вблизи поверхности проявляется сложный механизм зародышеобразования, который состоит из действия собственных, гомогенных цент

69