ukazanie

.pdf

450

Имеется управляемая система – совокупность станций, выполняющих сортировочную работу. В качестве управляющих воздействий выступают переменные: kr – число назначений формируемых поездов по взаимодействующим сортировочным станциям r; Nрасп.r – вагонопоток между станциями, участвующий в распределении сортировочной работы; nгр.x – число грузовых поездов между станциями по участку (внутриузловой соединительной линии) x. Под состоянием системы понимается вариант распределения сортировочной работы. Тогда совокупность управлений представится так:

Si = { kr; Nрасп.r; nгр.x}. |

(П9.1) |

Выбор оптимального варианта распределения сортировочной работы связан с выбором такого управления, при котором целевая функция достигает минимального значения, т. е.

Emin = min {E(Si)]. |

(П9.2) |

S |

|

Целевая функция – суммарные среднесуточные затраты – включает в себя составляющие, связанные с различными потоками поездов и с технико-технологическими параметрами станций (рис. П9.2) Нахождение рационального варианта распределения сортировочной работы в узле сводится к решению задачи

Е = Епер + Енак + Еман + Едв + Еод.лок + Епр.ваг |

+ Епр.лок + |

+ Еперед + Ез Едоп.тех min |

(П9.3) |

при ограничениях: |

|

kr kmax.r; |

(П9.4) |

Nоб.r + Nрасп.r Nт.r; |

(П9.5) |

nгр.x уч.х nн.гр.x; |

(П9.6) |

Мпотр.g Мmax.g; |

(П9.7) |

Ni Nmin.i, |

(П9.8) |

452

число назначений поездов, формируемых в сортировочной системе r;

- то же, максимально допустимое для данных размеров переработки в сортировочной системе r;

Nрасп.r, Nт.r - вагонопотоки, перерабатываемые в сортировочной системе r - соответственно обязательный, распределяемый и

технически |

допустимый |

для данного числа формируемых |

назначений, вагонов/сут; |

|

|

nн.гр.x -пропускная |

способность |

участка (внутриузлового хода, |

соединительной линии) х для грузового движения, поездов/сут;

уч.х - допустимый уровень использования пропускной способности участка (внутриузлового хода, соединительной линии) х;

Мпотр.g, Мmax.g - потребный и максимально допустимый парк поездных локомотивов g-ой специализации (участка обращения);

Ni, Nmin.i - мощность назначения i – соответственно расчетная и минимально допустимая по условию своевременной доставки грузов, вагонов/сут.

Кроме того, в ограничениях необходимо учесть возможности приема и отправления поездов на сортировочные станции по условиям расположения подходов, схемам путевого развития, наличия контактной сети и рода тока.

Задача (П9.3 – П9.8) является комбинаторно-оптимизационной, характер которой обусловлен нелинейностью и целочисленностью ряда компонентов целевой функции (П9.3). Данная задача сводится к построению вариантов распределения сортировочной работы (w = 1, 2, 3, …, W, где W – число вариантов) и определению вагонопотоков (перерабатываемых на выделенных станциях и перемещаемых между станциями) по каждому варианту.

П9.1.4. Принципы концентрации сортировочной работы, специализации сортировочных станций и систем. Рассматривая определенный же-

лезнодорожный узел, необходимо установить степень концентрации (деконцентрации) сортировочной работы. Концентрация работы на меньшем количестве станций сокращает затраты на переработку и накопление вагонов, концентрирует технические средства, механизацию и автоматизацию процессов, повышает производительность труда, но в то же время увеличивает пробеги вагонов и локомотивов в узлах и на подходах к ним. Деконцентрация (рассредоточение переработки вагонов на нескольких станциях) уменьшает пробеги подвижного состава, но увеличивает простои вагонов, ухудшает использование станционной техники и персонала.

Специализация сортировочных станций и систем, обеспечивающая рациональное распределение сортировочных путей и перерабатывающей способности сортировочных устройств для организации поездов сетевого плана формирования и поездов из местных вагонопотоков, определяется установлением для каждой станции и системы перечней назначений формируемых

453

поездов и порядка прикрепления струй вагонопотоков к назначениям. Указанная специализация должна обеспечивать:

поточность в переработке и пропуске вагонопотоков в узле и на подходах к нему;

обеспечение условий для оперативных корректировок плана формирования поездов путем перераспределения по назначениям вагонопотоков, следующих в одном направлении, что может оказаться необходимым в процессе работы в период действия установленного плана формирования поездов;

концентрацию перецепки поездных локомотивов одного участка обращения по возможности на меньшем числе станций узла в целях упрощения регулирования локомотивным парком и сокращения резервного пробега локомотивов;

учет границ полигонов управления в дорожном центре управления перевозками (ДЦУ), чтобы при прочих равных условиях предпочтение отдавалось вариантам, упрощающим оперативно-регулировочную деятельность диспетчерского персонала;

применение технологии ускоренного продвижения местных вагоно-

потоков.

Технология ускоренного продвижения местных вагонопотоков базируется на следующих основных элементах:

1) удлинение участков обращения сборных поездов и замена одногруппных передаточных и вывозных поездов групповыми;

2) углубление детализации подборки вагонов в составах (по подъездным путям, грузовым пунктам, вагоно-местам) при снижении числа маневровых локомотивов, работающих на промежуточных и грузовых станциях районов тяготения;

3) ускорение формирования многогруппных составов поездов за счет оптимизации маневровых рейсов при внедрении специальных программнотехнологических средств, разработанных ВНИИАС МПС России.

Наибольший эффект указанная технология дает, когда промежуточная или грузовая станция связана назначениями местных поездов только с одной сортировочной станцией. Это позволяет исключить подформирование местных вагонов, поступающих с разных направлений; снизить простой под накоплением на сортировочной станции за счет концентрации струй местных вагонопотоков; упорядочить отправление местных вагонов после окончания грузовых операций.

Изложенным требованиям отвечает принцип специализации сортиро-

вочных станций по районам тяготения, на которые разделяется расчетный полигон. В район тяготения объединяются станции расчетного полигона, расположенные на одном направлении, или близко расположенные грузовые станции и участки работы сборных поездов в узле.

Для выбора варианта специализации станций разработан метод, основанный на сочетании поиска набора вариантов специализации, удовлетворя-

454

ющих техническому развитию сортировочных станций и подходов к ним, с детальными технико-экономическими расчетами по выбору из указанного набора наиболее эффективных вариантов. При этом учитываются ограничения на допустимость изменений действующего плана формирования поездов на тыловых технических станциях полигона сети, взаимодействующего с комплексом сортировочных станций узла, и на допустимость изменений существующего порядка продвижения дальних междудорожных вагонопотоков.

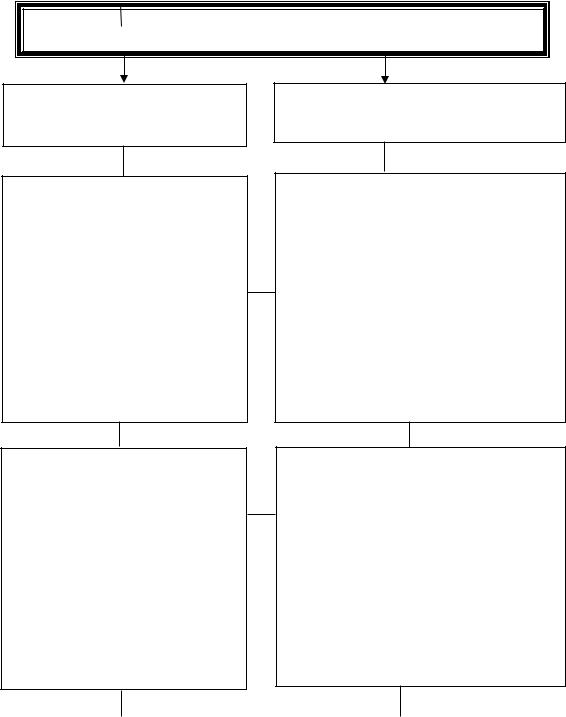

Последовательность расчетов представлена на рис. П9.3.

Станцией концентрации является станция, на которую переносится формирование поездов (в том числе сборных, вывозных и передаточных) со станций, освобождаемых от сортировочной работы. Станции назначения вагонопотоков, следующих в указанных поездах, образуют район тяготения станции концентрации. Станции своей и других дорог, на которых изменяется прикрепление струй вагонопотоков к назначениям поездов в связи с направлением на станцию концентрации, образуют полигон корректировки плана формирования поездов.

В качестве станции концентрации выбирается сортировочная станция (при ее отсутствии в узле – участковая или крупная грузовая), имеющая резерв мощности по размерам переработки, числу назначений формируемых поездов и включаемых в них групп. Величина резерва мощности рассчитывается в соответствии с Приложением 1. На практике допускается проверка резерва мощности путем сопоставления размеров переработки и числа формируемых назначений с показателями прошлых лет при тех же путевом развитии и техническом оснащении станций.

Изменение порядка направления вагонопотоков может вызвать увеличение размеров грузового движения по участкам, внутриузловым ходам, соединительным ветвям. Если при этом будет превышено число ниток в действующем графике движения, то следует проверить ограничения по пропускной способности перегонов и допустимого уровня ее заполнения.

Совокупность полигонов корректировки для всех намечаемых станций концентрации образует расчетный полигон задачи. В расчетный полигон включены:

сортировочные станции, выбранные для концентрации переработки вагонопотоков;

станции, исключаемые из сортировочной работы;

грузовые станции и участки работы сборных поездов;

тыловые технические станции, от которых начинается разделение путей следования вагонопотоков к сортировочным станциям концентрации;

назначения маршрутов из порожних вагонов в регулировку, формируемых на сортировочных станциях.

455

1.Определение расчетного полигона, множеств обязательных и допустимых назначений поездов и величин расчетных вагонопотоков.

2.Группировка назначений поездов по районам тяготения; определение корреспонденций вагонопотоков между районами.

3.Поиск набора вариантов специализации сортировочных станций по районам тяготения, удовлетворяющих техническому развитию станций, участков и внутриузловых ходов (допустимых вариантов).

4.Прикрепление вагонопотоков к назначениям плана формирования поездов для каждого из допустимых вариантов специализации сортировочных станций.

5.Расчет затрат на накопление, переработку и продвижение вагонопотоков для всех допустимых вариантов специализации сортировочных станций и границ участков обращения поездных локомотивов и выбор нескольких вариантов с наилучшими технико-экономическими показателями.

6.Проверка возможностей улучшения показателей вариантов, отобранных на предыдущем этапе, за счет отмены маломощных назначений и переноса формирования поездов отдельных назначений на другие станции.

7.Расчет эффективности высвобождения мощностей на станциях и

подходах

8.Окончательный выбор варианта специализации сортировочных станций на основе экспертной оценки результатов расчетов с учетом неформализуемой специфики полигона.

Рис. П9.3. Последовательность расчетов по обоснованию специализации сортировочных станций и систем

456

На рис. П9.4 представлен пример расчетного полигона, состоящего из двух полигонов корректировки плана формирования поездов. Жирными стрелками показаны обязательные назначения поездов, пунктирными стрелками – назначения поездов, отменяемые при концентрации сортировочной работы, сплошными тонкими стрелками – остальные допустимые назначения поездов.

П9.1.5. Ограничениями для станций и сортировочных систем явля-

ются допустимые размеры переработки по плану формирования и движения поездов по графику. Для транзитного поездопотока эти ограничения характеризуются технически допустимым числом транзитных поездов, определяемым из условия их беспрепятственного приема станцией в сутки с расчетными размерами работы. Для перерабатываемого поездопотока ограничения характеризуются наборами функций

kт = ( nпер , Мг , Мф ) |

(П9.9) |

где kт - технически допустимое число назначений формируемых поездов;

nпер - число составов, поступающих в переработку за сутки;

Мг , Мф.- числа маневровых локомотивов, занятых на расформирова- нии-формировании поездов (соответственно на горке и на вытяжных путях).

Ограничения (П9.9) рассчитывают по методике, изложенной в Приложении 1.

П9.1.6. Расчетные вагонопотоки разрабатываются в виде таблицы – шахматки с выделением груженых, порожних, а также потоков, путь следования которых однозначно определен обязательными назначениями и не изменяется во всех вариантах плана формирования поездов. В шахматке указываются:

станции полигона корректировки плана формирования поездов; станции и участки района тяготения станции концентрации.

П9.1.7. Технико-экономическая оценка вариантов организации ваго-

нопотоков. При полном переборе набор допустимых вариантов концентрации работы и специализации сортировочных станций определяется с помощью алгоритма, в процессе которого с каждым вариантом последовательно производятся следующие операции.

1.Если по какой-либо сортировочной станции не установлено формирование поездов в районы, являющиеся для данной станции обязательными, то вариант исключается из дальнейшего рассмотрения.

2.Если формирование поездов в какой-либо район тяготения не установлено ни на одной из сортировочных станций, то вариант исключается из дальнейшего рассмотрения.

3.Если формирование поездов в какой-либо район тяготения установлено более чем на двух сортировочных станциях, то вариант исключается

457

Районы тяготения

РТ (1) |

РТ (2) |

РТ (n) |

Станции передачи (высвобождаемые)

Станции

концентрации

Тыловые

станции

Полигон корректировки 1 Полигон корректировки 2

Рис. П9.4. Расчетный полигон