ukazanie

.pdf328

| kij – ki-1j | ki-1j, |

(П3.3) |

где - заданная точность вычислений.

Алгоритм заканчивает свою работу, когда на очередной итерации данное неравенство выполняется для всех назначений.

Описанный алгоритм сходится к решению за конечное число шагов. Практика расчетов показала, что для шахматки вагонопотоков сетевого плана

формирования поездов при заданной точности = 0,01 число итераций не превышает 15.

П3.2. Методика агрегирования вагонопотоков для сетевого плана формирования поездов

Нормативно-справочная информация о прикреплении станций погрузки, не входящих в перечень станций плана формирования, к первой станции переработки составляется по узлам железнодорожной сети, под которыми в данном случае понимают группу станций, прикрепленных к станции с наибольшим объемом сортировочной работы, непременно входящей в перечень станций плана формирования («центральная станция узла»). Если в узле несколько станций плана формирования, то такой узел разбивается на подузлы по зонам тяготения, согласно действующей технологии организации местных вагонопотоков.

Таким образом, для каждой станции погрузки определяют подмножество станций плана формирования, к которым она привязана (множество привязок). На первом этапе агрегирования для каждого вагонопотока выбирают из этого множества конкретную станцию привязки и получают новую шахматку вагонопотоков по следующей методике.

Допустим, что (i – j) - исходный рассматриваемый вагонопоток с мощностью Nij, а (I – j) – поток, полученный на текущем шаге агрегирования. Если станция i – станция плана формирования, то станция I принимается за станцию зарождения потока (I = i), величина которого

NIj = NIj + Nij. |

(П3.4) |

Если станция i не является станцией плана формирования и множество ее привязок не пусто, то для каждой станции привязки p находятся кратчайшие расстояния по сети перегонов от станции i до станции p (Li-p) и от станции p до станции j (Lp-j). Расстояние от станции i до станции j через станцию p:

Li-p-j = Li-p + Lp-j |

(П3.5) |

329

В результате выбирается та станция привязки pk, для которой значение Li-p-j минимально, и выполняется условие

Li-p < Li-j, |

(П3.6) |

где Li-j - кратчайшее расстояние от станции i до станции j.

Если такая станция pk найдена, то она принимается за станцию зарождения потока (I = pk ), величина которого определяется по формуле (П3.4). В противном случае поток (i – j) вносится в список потоков для дальнейшего анализа технологом.

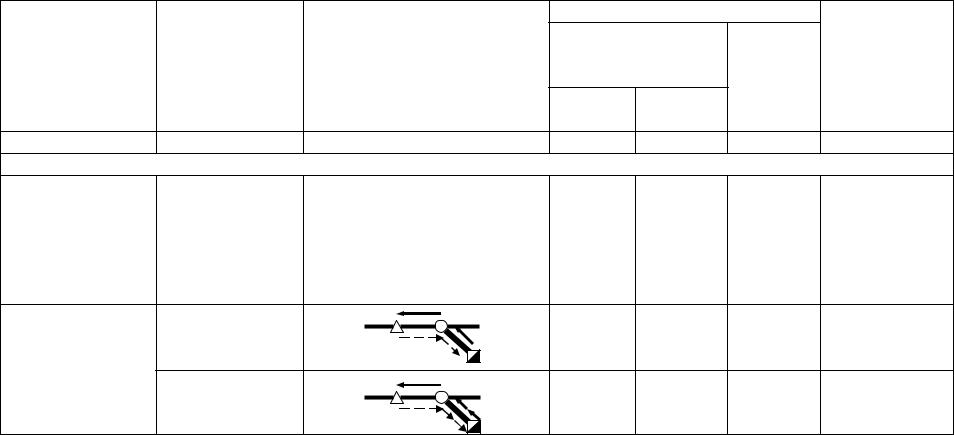

Если для рассматриваемой станции i множество привязок пусто, то строится кратчайший маршрут следования по сети перегонов от станции i до станции j (рис. П3.1). На этом маршруте находят первую станцию плана формирования s и расстояние до нее от станции i (Li-s). Если станция s не является станцией погашения потока, то есть s j, и Li-s меньше заданного порогового значения, то она принимается за станцию зарождения потока (I = s), величина которого определяется по формуле (П3.4). Иначе поток i – j вносится в список потоков для дальнейшего анализа технологом.

В конце первого этапа агрегирования технолог проводит анализ списка потоков, для которых не удалось алгоритмически найти станцию привязки. Те потоки из списка, для которых технолог смог указать первую станцию плана формирования, добавляются в базу агрегированных потоков. Остальные потоки относятся к нераспределяемым.

Если станция привязки I для потока (i – j) найдена и она не совпадает с i, то этот поток на пути следования от i до I попадает в категорию нераспределяемых потоков, участвуя в загрузке соответствующих участков сети.

На первом этапе агрегации были получены вагонопотоки, зарождающиеся на станциях плана формирования сети железных дорог России. На втором этапе формируется шахматка вагонопотоков между станциями, включенными в расчет сетевого плана формирования (выделенный полигон). Для каждого полученного на предыдущем этапе потока (I – j) c мощностью NIj производится поиск станций привязки X, Y, входящих в расчетный полигон. Для этого строится

путь следования по плану формирования от I до j |

|

PIj={ I ,C1, C2, …,Ck, …, Cn, j} |

(П3.7) |

где Ck – станция переработки. На этом пути следования находятся первая и последняя станции, входящие в выделенный полигон. Первая такая станция запоминается в качестве станции зарождения потока X, а последняя – в качестве станции погашения потока Y. В результате поиска можно получить один из

330

|

|

p |

|

Li-p1 |

1 |

|

Li-p1-j |

|

|

|

|

i |

|

Lp1-j |

|

|

|

|

|

Li-p2-j |

|

Li-p2 |

|

|

|

p |

|

|

2 |

|

|

Lp2-j |

j Lij

Рис. П3.1. Схема взаимного расположения станции погрузки i и станций привязки pk и станций выгрузки j

следующих вариантов:

-не нашлось ни одной станции выделенного полигона на всем пути LIj следования вагонопотока по плану формирования (рис. П3.2,а); вагонопоток относится к нераспределяемым ;

-нашлась только одна станция выделенного полигона X (рис. П3.2,б); вагонопоток заносится в список окончательно агрегированных вагонопотоков как поток (X – X) – «поток на себя»;

-нашлось две станции выделенного полигона X и Y (рис. П3.2,в); вагонопоток заносится в список окончательно агрегированных вагонопотоков как по-

ток (X – Y).

Если станция X двусторонняя и не совпадает со станцией I, то вагонопоток прикрепляется к той системе, в которую входит назначение в X на пути по-

тока LIj по плану формирования, иначе вагонопоток прикрепляется к той системе, из которой выходит назначение из X. Аналогично для станции Y: если Y не совпадает с j, то выбирается система по выходящему из Y назначению на пути LIj, иначе – по входящему в Y назначению.

Если станции X и/или Y не совпадают со станциями I и/или j соответственно, то рассматриваемый поток на пути от I до X и/или от Y до j попадает в

331

а) |

I |

с |

1 |

с |

2 |

с |

k |

сn |

j |

|

|

|

|

|

|

I |

X |

с |

k |

с |

n |

j |

|

|

|

|

|

б)

I |

X |

с |

k |

Y |

j |

|

|

|

|

|

в)

Рис. П3.2. Варианты прикрепления вагонопотока к станциям выделенного полигона

категорию нераспределяемых потоков, участвуя в загрузке соответствующих участков сети.

Для оценки загрузки участков и транзитных парков станций сети рассматриваются все потоки, которые изначально или в процессе агрегирования попали в нераспределяемые. Для этих потоков строится путь следования либо от станции зарождения потока до станции погашения потока (груженые и порожние маршруты и потоки, которые не попали в агрегированные), либо от станции зарождения или погашения потока до станции агрегации (для потоков, которые были включены в агрегируемые). Пропускная способность участков и транзитных парков станций, которые лежат на пути следования нераспределяемых потоков, уменьшаются на величину их мощности.

332

Приложение 4

РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ (ФОРМИРОВАНИЯ) ОТПРАВИТЕЛЬСКИХ И СТУПЕНЧАТЫХ МАРШРУТОВ

П4.1. Этапы и элементы организации и продвижения маршрутов

Основные элементы логистических последовательностей маршрутообразования, продвижения маршрутов и маршрутопогашения и соответствующие им элементы времени продвижения грузовых отправок и вагонов, а также текущих расходов железнодорожного транспорта указаны в табл. П4.1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица П4.1 |

|

Элементы логистических цепочек маршрутных перевозок |

|

|

|

||||||

Наименование |

Условия вы- |

Графическое обозначение |

Обозначения элементов |

Примечание |

||||||

элементов |

полнения |

|

времени |

расходов |

|

|||||

|

|

|

продвижения (за- |

желез- |

|

|||||

|

|

|

держки) |

ных до- |

|

|||||

|

|

|

отпра- |

вагонов |

рог |

|

||||

|

|

|

вок |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

5 |

|

|

6 |

7 |

|

|

1. Маршрутообразование |

|

|

|

|

|

|

|

|

1.1. Подготовка |

|

|

- |

t |

подг |

E |

подг |

Учитывается |

||

вагонов под по- |

|

|

|

|

|

|

|

|

при оценке |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

грузку |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вариантов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

специализа- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ции подвиж- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ного состава |

1.2. Подача по- |

1.2.1. Состава- |

|

- |

|

пор |

Е |

пор |

|

||

рожних вагонов |

ми |

|

|

tпод.1 |

под.1 |

|

||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

1.2.2. Группами |

|

- |

t |

пор |

Е |

пор |

|

||

|

|

под.2 |

под.2 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

|

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. П4.1. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

5 |

6 |

7 |

1.3. Погрузка |

1.3.1. Однород- |

|

Dпог р.1 |

t |

пог р.1 |

Епог р.1 |

|

|

|

ных грузов со- |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ставами |

|

|

|

|

|

|

|

|

1.3.2. Однород- |

|

Dпог р.2 |

tпог р.2 |

Eпог р.2 |

|

||

|

ных грузов |

|

|

|

|

|

|

|

|

группами |

|

|

|

|

|

|

|

|

1.3.3. Разно- |

|

Dпог р.3 |

t |

пог р.3 |

Eпог р.3 |

|

|

|

родных грузов |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

группами |

|

|

|

|

|

|

|

1.4. Доставка |

1.4.1. Маневро- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

(вывод) загру- |

выми локомо- |

|

Dвыв.1 |

выв.1 |

Eвыв.1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

женных вагонов |

тивами вет- |

|

|

|

|

|

|

|

в пункты фор- |

вевладельца – |

|

|

|

|

|

|

|

мирования со- |

погруженных |

|

|

|

|

|

|

|

става маршрута |

групп |

|

|

|

|

|

|

|

|

1.4.2. Маневро- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

|

выми локомо- |

|

Dвыв.2 |

выв.2 |

Eвыв.2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тивами вет- |

|

|

|

|

|

|

|

|

вевладельца – |

|

|

|

|

|

|

|

|

погруженных и |

|

|

|

|

|

|

|

|

сформирован- |

|

|

|

|

|

|

|

|

ных составов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. П4.1. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

6 |

7 |

|

1.4.3. Маневро- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

выми локомо- |

|

Dвыв.3 |

выв.3 |

Eвыв.3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тивами желез- |

|

|

|

|

|

|

|

ной дороги - |

|

|

|

|

|

|

|

погруженных |

|

|

|

|

|

|

|

групп |

|

|

|

|

|

|

|

1.4.4. Маневро- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

выми локомо- |

|

Dвыв.4 |

выв.4 |

Eвыв.4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тивами желез- |

|

|

|

|

|

|

|

ной дороги - |

|

|

|

|

|

|

|

погруженных и |

|

|

|

|

|

|

|

сформирован- |

|

|

|

|

|

|

|

ных составов |

|

|

|

|

|

|

|

1.4.5. Диспет- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

черскими ло- |

|

Dвыв.5 |

выв.5 |

Eвыв.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

комотивами |

|

|

|

|

|

|

|

железной доро- |

|

|

|

|

|

|

|

ги |

|

|

|

|

|

|

|

1.4.6. Вывоз- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

ными (переда- |

|

Dвыв.6 |

выв.6 |

Eвыв.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

точными) поез- |

|

|

|

|

|

|

|

дами |

|

|

|

|

|

|

|

1.4.7. Сборны- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

|

ми поездами |

|

Dвыв.7 |

выв.7 |

Eвыв.7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

33 |

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. П4.1. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

6 |

7 |

|

1.4.8. Поездами |

|

г р |

|

г р |

г р |

|

|

по плану их |

|

Dвыв.8 |

tвыв.8 |

Eвыв.8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

формирования |

|

|

|

|

|

|

1.5. Формирова- |

1.5.1. Форми- |

|

г р |

t |

г р |

г р |

|

ние и отправле- |

рование на пу- |

|

Dформ.1 |

форм.1 |

Eформ.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

ние маршрута |

тях ветвевла- |

|

|

|

|

|

|

|

дельца (накоп- |

|

|

|

|

|

|

|

ление вагонов |

|

|

|

|

|

|

|

по родам гру- |

|

|

|

|

|

|

|

зов) |

|

|

|

|

|

|

|

1.5.2. Формиро- |

|

Dгр |

tгрформ.2 |

Eгрформ.2 |

|

|

|

вание на путях |

|

форм.2 |

|

|

|

|

|

ветвевладельца |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(накопление ва- |

|

|

|

|

|

|

|

гонов по назна- |

|

|

|

|

|

|

|

чениям) |

|

|

|

|

|

|

33

|

|

|

|

|

Продолжение табл. П4.1. |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

1.5.3.Формиров |

|

Dгр |

tгрформ.3 |

Eгрформ.3 |

|

|

ание на станции |

|

форм.3 |

|

|

|

|

примыкания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(накопление ва- |

|

|

|

|

|

|

гонов по родам |

|

|

|

|

|

|

грузов) |

|

|

|

|

|

|

1.5.4. Форми- |

|

Dгр |

tгрформ.4 |

Eгрформ.4 |

|

|

рование на |

|

форм.4 |

|

|

|

|

станции при- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мыкания |

|

|

|

|

|

|

(накопление ва- |

|

|

|

|

|

|

гонов по назна- |

|

|

|

|

|

|

чениям) |

|

|

|

|

|

|

1.5.5. Форми- |

|

Dгр |

tгрформ.5 |

Eгрформ.5 |

|

|

рование на |

|

форм.5 |

|

|

|

|

станции объ- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

единения групп |

|

|

|

|

|

|

ступенчатого |

|

|

|

|

|

|

маршрута |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Продолжение табл. П4.1. |

|

33