- •1. Стабильность Si-c-связей, влияние заместителей в связанном с атомом кремния остатке.

- •2. Реакция Пудовика. Исходные соединения, связь с реакцией Кабачника—Филдса в варианте с основаниями Шиффа.

- •3. Реакционная способность и стабильность металлорганических соединений. Основные способы получения металлорганических соединений.

- •4. Способы получения и химические свойства литийорганических соединений.

- •5. Получение алкиларсиновых кислот по реакции Мейера, получение ариларсиновых кислот по реакции Барта.

- •6. Реакции литий- и магнийорганических соединений с альдегидами, кетонами, сложными эфирами, ортоэфирами и нитрилами.

- •7. Номенклатура фосфорорганических соединений и органических производных серы.

- •8. Роль растворителей при получении литий- и магнийорганических соединений.

- •9. Исходные продукты для получения тиофосфатов с инсектицидной активностью (хлортиофосфаты и дитиофосфаты), получение фоксима и карбофоса.

- •10. Способы получения, токсические характеристики и практическое использование органических производных свинца

- •11. Гидролиз и ацидолиз эфиров кислот фосфора. Получение триметилсилильных эфиров кислот фосфора, реакция МакКенны.

- •12. Реакции ацидолиза эфиров кислот фосфора, ацидолиз при получении диалкилфосфитов, условия перегонки реакционных масс. Окисление и галогенирование диалкилфосфитов.

- •13. Получение кремнийорганических аналогов биологически активных веществ, получение силамепробамата. Эффект замены атома углерода на атом кремния в биоактивных соединениях.

- •1) Получение:

- •2) Получение силамепробамата

- •3) Эффект замены

- •14. Метаболизм кремнийорганических соединений.

- •15. Способы получении и свойства алюминийорганических соединений. Применение в производстве полимеров

- •16. Жидкость Кадэ. Хлорвинилхлорарсины, получение, токсические характеристики, механизм действия, антидоты.

- •17. Получение эфиров арилбороновых кислот и использование их в реакции Сузуки.

- •18. Взаимодействие α-галогензамещеных кетонов с триалкилфосфитами (реакция Перкова и Михаэлиса-Арбузова). Винилфосфаты в качестве ингибиторов холинэстеразы.

- •19. Механизм гербицидной активности глюфосината (фосфинотрицина), способы его получения. Токсичность и побочные эффекты для теплокровных.

- •20. Получение кремнийорганических соединений

- •21. Получение силиконовых полимеров, регуляция молекулярной массы, вулканизация. Их практическое использование.

- •22. Реакции Барта и Несмеянова.

- •23. Способы получения диэфиров фосфористой кислоты.

- •24. Примеры фосфорорганических соединений с инсектицидной активностью, получение диалкилхлортиофосфатов. Механизм выработки резистентности на примере карбофоса.

- •25.Реакция Вюрца-Фиттига, механизм избирательности в варианте Фиттига. Промежуточные продукты в реакциях арилхлоридов с хлоридами элементов и металлическим натрием.

- •27. Способы получения и свойства цинкорганических соединений, использование их в реакции Реформатского и для получения карбонильных соединений.

- •28. Ртутьорганические соединения. Способы получения и химические свойства. Гранозан (этилмеркурхлорид), токсичность органических производных ртути.

- •29. Превращения функционализированных по β-положению кремнийорганических соединений.

- •30. Ингибирование холинэстеразы соединениями с ацилирующей способностью, особенности ингибирования производными кислот фосфора, формула Шрадера.

- •31. Способ получения и биологическая активность силатранов

- •32. Способы получения и биологическая активность органических производных германия, герматраны.

- •33. Получение триариловых и триалкиловых эфиров фосфористой кислоты.

- •34. Способы получения и практическое использование оловоорганических соединений.

- •35. Механизм реакции Михаэлиса-Арбузова, реакционная способность исходных соединений, побочная реакция.

- •36. Способы получения мышьякорганических соединений, Реакция Бешама. Сальварсан

- •37. Механизм реакции Михаэлиса-Беккера, получение натриевой соли диалкилфосфористой кислоты, ее реакционная способность, побочные продукты в реакции Михаэлиса- Беккера.

- •38. Биологическая активность бисфосфонатов. Примеры и способы получения бисфосфонатных средств для лечения остеопороза

- •39. Способы получения и свойства борорганических соединений.

- •40. Реакция диалкилфосфитов с изоцианатами, побочная реакция. Получение кренайта, механизм биологической активности.

- •41. Получение илидных соединений из диалкилсульфидов и диметилсульфоксида, синтез на их основе оксиранов и циклопропанов.

- •43. Реактивация ацилированной фосфорорганическими соединениями холинэстеразы производными гидроксиламина, оксимы в качестве антидотов и фоксим.

- •44.Синтез и свойства тиольных соединений алифатического ряда

- •46. Гербицидная активность фосфонометилглицина (глифосата). Способы его получения. Экологические последствия использования глифосата.

- •47. Синтез и свойства тиольных соединений ароматического ряда.

- •48. Три возможных направления использования кремнийорганических соединений в химии биологически активных соединений, привести примеры.

- •49. Получение арсоновых и арсиновых кислот по реакциям Барта и Мейера.

- •50. Зависимость токсичности от строения для фосфорорганических соединений, эмпирическая формула Шрадера.

- •51. Фосфорорганические соединения с противовирусной активностью. Получение фосфонуксусной кислоты и тринатриевой соли фосфонкарбоновой кислоты. Механизм противовирусной активности.

- •52.Взаимодействие трихлорида мышьяка с ароматическими соединениями и с ацетиленом, токсичность α-, β- и γ-льюизита, дифенилхлорарсин и фенарсазинхлорид.

- •53. Зависимость токсичности от строения в ряду нитрофениловых эфиров фосфорной и тиофосфорной кислоты. Получение о-метил-о-этилового эфира хлорангидрида тиофосфорной кислоты.

- •54. Способы получения и свойства тиофосфорных и тиофосфористых кислот. Правило жмко в реакции их солей с органическими галогенидами

- •55. Получение трифенилфосфина, образование илидов трифенилфосфония, механизм реакции Виттига. Синтез сквалена по реакции Виттига.

- •56. Реакция Хорнера-Вадсворта-Эммонса, синтез фосфонацетатов по реакции Михаэлиса-Арбузова и по реакции Михаэлиса-Беккера.

- •57. Способы получения и свойства сульфокислот алифатического и ароматического ряда.

- •58.Биологическая активность синтетических селенорганических соединений. Получение и антиоксидантная активность эбселена.

- •59.Получение и химические свойства диметилсульфоксида в качестве растворителя и реагента

- •60.Роль серосодержащих аминокислот в составе белков и в метаболизме. Биосинтез цистеина.

15. Способы получении и свойства алюминийорганических соединений. Применение в производстве полимеров

Первый способ получения алюминийорганических соединений был разработан в 1865 г. В его основе лежало взаимодействие 1)ртутьорганических соединений с металлическим алюминием. Для получения больших количеств органических производных алюминия этот способ слишком затратен, но он позволяет получать их в чистом виде без растворителей.

Алюминийорганические соединения могут быть получены действием 2)алкилгалогенидов на металлический алюминий:

![]()

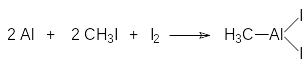

Взаимодействием алюминия с метилиодидом в присутствии иода с хорошим выходом получают дииодид метилалюминия:

Соответствующие арильные производные можно получать по реакции арилгалогенидов с алюминием, который активирован размалыванием с хлоридом алюминия.

Хлориды алкильных производных алюминия стабильны, тогда как соответствующие бромиды и иодиды легко диспропорционируют. В соответствии с этим 3)триметилалюминий можно получать по реакции металлического алюминия с метилиодидом при нагревании:

![]()

При взаимодействии с диазометаном органические галогениды алюминия превращаются в очень нестойкие хлорметильные производные.

Ещё один способ получения алюминийорганических соединений представлен реакцией 4)алкилгалогенидов со сплавом алюминия с более электроположительным металлом, например, с магнием:

![]()

Алюминийорганические соединения получают также по реакции 5)реактивов Гриньяра с хлоридом алюминия. Эти реакции проводят в среде абсолютного эфира, который образует очень стабильные комплексы с алюминийорганическими соединениями. Понятно, что при проведении реакции хлорида алюминия с алкил- и арилмагнийгалогенидами, синтезированными в углеводородах, можно получать несольватированные органические производные алюминия. Менее реакционноспособные 6)металлорганические соединения кремния и свинца также реагируют с хлоридом алюминия с образованием алюминийорганических соединений.

Было известно, что 7)гидрид алюминия реагирует с этиленом и его высшими гомологами с образованием триэтилалюминия и, соответственно, других триалкильных производных алюминия, в которых атом алюминия связан с первичным атомом углерода. Объединение стадии образования гидрида алюминия и его реакции с олефинами в один процесс, когда алюминий реагирует с водородом и с олефином, представило возможность получения алюминийорганических соединений в любом количестве. В эту реакцию вступают олефины общей формулы СН2=СRR′, но в отдельных случаях можно получать алюминийорганические соединения с вторичными алкильными радикалами, образующимися из олефинов с непредельной связью в середине цепи. Олефины с терминальной двойной связью (например, изобутен) непосредственно превращаются в триалкилалюминий при взаимодействии с активированным алюминием и водородом в присутствии полученного ранее триалкилалюминия. С другими олефинами (в том числе и с этиленом) течение реакции осложняется тем, что при температуре реакции, составляющей около 120 °С, первично образовавшийся продукт реакции реагирует далее, превращаясь в высшие алкильные производные алюминия. Для направленного получения триэтилалюминия реакцию разделяют на две стадии:

![]()

![]()

В общем случае первая стадия этого превращения протекает при температуре от 110 до 140 °С и давлении около 200 ат, тогда как для второй стадии достаточно температуры от 80 до 100 °С, а давление может составлять 10 ат. Понятно, что первая реакция представляет собой способ получения гидрида диалкилалюминия. Гидрид диалкилалюминия образуется также при нагревании триалкилалюминия с водородом при температуре 140-160 °С.

Легко получаемый по реакции изобутена с гидридом алюминия триизобутилалюминий может вступать в реакции обмена с другими олефинами по схеме:

![]()

В общем случае взаимодействие триизобутилалюминия с олефином проводят при нагревании в присутствии небольшого количества бензола, толуола или гептана для того, чтобы получить температуру реакции, определяемую температурой кипения растворителя. Мягкое течение реакции наблюдается при температуре выше 100 °С, правда, для олефинов с концевой непредельной связью RCH=CH2 температура при этом не должна превышать 110 °С, поскольку при более высоких температурах протекает каталитическая димеризация таких олефинов.

Как отмечалось выше, при превышении определённой температуры триалкильные производные алюминия реагируют с олефинами общей формулы RCH=CH2, в частности с этиленом, присоединяясь по двойной связи. Эта реакция приводит к получению высших алкильных производных алюминия. При этом триалкильные производные алюминия реагируют с этиленом при температуре 90–120 °С. Реакция протекает по схеме:

![]()

Этим способом, используя в качестве исходных соединений этилен, алюминий и водород, можно получать органические производные алюминия, которые можно превращать в алифатические соединения с чётным числом атомов углерода, например, первичные олефины, первичные спирты и алканы нормального строения. Для получения таких соединений с нечётным числом атомов углерода можно в качестве исходных продуктов использовать, например, этилен и трипропилалюминий. Условия протекания таких реакций с другими олефинами и триалкильными производными алюминия подбираются для каждого конкретного случая.

Триалкильные производные алюминия могут также присоединяться по тройной связи ацетиленов уже при температуре от 40 до 60 °С. Так, например, взаимодействие эквимолярных количеств ацетилена и триэтилалюминия приводит к образованию диэтилбутенилалюминия:

![]()

При этом, конечно, протекают и такие побочные реакции, как присоединение ацетилена по другим Al–C-связям, а также замещение подвижного атома водорода в ацетилене.

С молекулами, которые являются донорами электронов, органические производные алюминия образуют очень стабильные комплексы. Например, с такими простыми эфирами, как диэтиловый эфир и анизол, они образуют эфираты, некоторые из которых перегоняются без разложения даже при достаточно высоких температурах.

В роли доноров электронов могут выступать и карбанионы. Так, например, триметилалюминий и метиллитий реагируют с образованием тетраметилалюмината лития Li[Al(CH3)4]. Получен также тетрафенилалюминат лития Li[Al(C6H5)4]. Триалкильные производные алюминия образуют комплексные соли со многими галогенидами и цианидами щелочных металлов с координационно четырёхвалентным атомом алюминия состава M[A1R3X] или MX∙2A1R3 (где М означает атом щелочного металла и Х – галогенидный или цианидный анион), а из диалкилалюминийхлорида и хлорида калия образуются соли состава K[A1R2Cl2].

В результате взаимодействия соли Na[Al(C2H5)3Cl] с бензолом в присутствии алкоксида натрия образуется этан и тетрафенилалюминат натрия Na[Al(C6H5)4], из которого действием хлорида диметилалюминия можно получить трифенилалюминий:

![]()

Таким способом можно получать арильные производные алюминия из доступных этильных производных. Кроме того, получаемые по реакции гидридов алюминия с олефинами алюминийорганические соединения могут быть использованы для получения органических производных других металлов.

Алкильные производные алюминия широко используются для получения смесевых катализаторов полимеризации олефинов (в частности, этилена) при низком давлении. Эти катализаторы называют катализаторами Циглера–Натты по имени немецкого и итальянского исследователей (K. Ziegler, G. Natta), руководивших исследованиями в этой области. Классический катализатор Циглера–Натты основан на соединениях титана (например, тетрахлорида титана) и на алюминийорганических соединениях, в числе которых триэтилалюминий и триизобутилалюминий. При полимеризации пропилена и других α-олефинов в присутствии этих катализаторов получают отличающиеся более высокими прочностными характеристиками изотактические (стереорегулярные) полимеры.

**Алюминийорганические соединения можно получать несколькими способами. Среди них прямой реакцией металлического алюминия со ртутьорганическими, кремний и свинецорганическими соединениями; реакцией металлического алюминия с галогенопроизводными УВ; реакцией сплава алюминия с более электроположительным металлом и галогенопроизводным УВ; взаимодействием хлорида алюминия и реактивов Гриньяра; реакцией гидрида алюминия с олефинами (как правило, терминальными). У последней реакции есть несколько тонкостей. Во-первых, вначале реагирует гидрид алюминия с олефином с получением триалкилалюминия. Далее в реакцию вступают триалкилалюминий, алюминий и водород с получением гидрида диалкилалюминия (140С и 200атм), а дальше гидрид реагирует с олефином вновь образуя триалкилалюминия (80С и 10атм). Таким образом, процесс на самом деле является многоэтапным и не таким простым как может показаться.

**Алюминийорганические соединения демонстрируют следующие свойства. Присоединение олефинов к триалкилалюминию. Таким образом возможно добиться получения длинных радикалов, присоединённых к атому алюминия. Реакция осложняется удлиннением соседних радикалов при одном и том же атоме алюминия. Реакция протекает при 110 по Цельсию и повышенном давлении. Также существует реакция между алюминийорганикой и ацетиленом, подобная предыдущей, однако, в ней присоединеняются непредельные фрагменты. Также триалкилалюминаты образуют прочные соединения с цианидами и хлоридами щелочных металлов. Так образуется триалкилхлоралюминат натрия, который можно использовать для получения трифенилалюминия по реакции с бензолом и дальнейшей обработкой диметилхлоралюминием.