1853

.pdfсемантикой предшествующих предложений, коммуникативным заданием и т.д. (Валгина 1998).

Н.С. Валгина (1998) выделяет способы создания структурно напряженного текста:

1.Скачок в тема-рематической последовательности: включение новой информации в тему. Например, Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков (К. Паустовский). Условно можно восполнить пропуски (в скобках): Щедрин вернулся домой. [Дома он обнаружил, что] Ни Марты, ни Петера не было. [Был кот]. Только кот бродил из комнаты в комнату...

Скачок в последовательности дает возможность сжать семантическую структуру текста, и тогда большую часть текстового пространства займут рематические компоненты высказывания, поскольку тема (о чем?) обычно бывает предварительно известной, при этом структура высказывания не меняется, только тема как бы уступает свою позицию новой информации.

2.Сжатие нескольких сообщений в одно предложение. Например:

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства

имоем опыте (К. Паустовский). Второе предложение здесь двусобытийное: Это просто заметки о том, как я понимаю писательство...

3.Использование предложений с вторичными предикатами: Германн застал Лизу в слезах (А. Пушкин). Ср.: Германн пришел и увидел, что Лиза плакала (была в слезах).

4.Передача имплицитных связей (противительных, причинноследственных, условно-временных) позиционным соположением компонентов: Нельзя терять чувство призвания. Его не изменить ни трезвым расчетом, ни литературным опытом (К. Паустовский) – значение причины; Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда – пахарей и рабочих, поэтов и ученых (К. Паустовский) – значение сопоставления;

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал (К.

Паустовский) – значение уступки.

5.Нулевое представление субъекта действия, состояния, либо самого действия, состояния: Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация. Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы густо облепили военные корабли. Мачты, снасти, трубы и контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт (К. Паустовский); Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену (К. Паустовский).

91

6. Отсутствие повторной номинации: Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком (К.

Паустовский).

Ориентация на определенную меру новой полезной информации ведет к повышению информативности двумя путями: интенсивным (свертывание информации за счет сокращения объема текста при сохранении объема информации) и экстенсивным (увеличение объемов текста и информации за счет введения пояснений, объяснений, ссылок, сносок, выделения курсивом и т.д.).

Информационная компрессия – сжатие объема текста при сохранении объема информации. Предел сжатия определяется текстовой нормой. Способы компрессии подразделяются на семиотические (лексическая

– употребление термина без его дефиниции; синтаксическая – сжатие структуры путем эллиптирования, грамматической неполноты, бессоюзия, синтаксической асимметрии, то есть пропуска логических звеньев; формирование речевых стереотипов) и коммуникативные (свертывание информации (реферат) и использование средств повторной номинации – этот вопрос, в данном случае, подобные сведения).

Информативная насыщенность текста должна быть описана и с точки зрения имплицитности/эксплицитности информации. Имплицитной информацией текста являются подтекст и наличие второго смысла. Подтекст − комплекс мыслей и чувств, содержащихся в тексте. Подтекст раскрывается не только в словах, но и в паузах. Подтекст обычно определяется как не выраженный явным образом, отличный от непосредственно воспринимаемого при чтении фрагмента текста смысл, восстанавливаемый читателем реципиентом на основании соотнесения данного фрагмента текста с предшествующими ему фрагментами в рамках данного текста и за его пределами.

Понятие подтекста интересует исследователей со времени, когда сам текст был осмыслен как лингвистическая единица (Хализев 2007, Кожина 2008, Долинин 2007, Реферовская 1989, Звегинцев 1976, Гальперин 1981 и др.). В кратком изложении результаты исследований выглядят следующим образом. Любой знак содержит три компонента, проясняющие его содержание: семантику, синтактику и прагматику. Подтекст как характеристика текста может быть осмыслен как часть семантической структуры текста, как часть его формальной структуры (так, Т.И. Сильман рассматривает подтекст как часть такой общей категории текста, как когезия, или связность, которая реализуется в первую очередь повторами и анафорическими средствами языка) либо как часть прагматики (в этом аспекте подтекст рассмотрен В.А. Кухаренко 1988). Подтекст – явление парадигматики текста: в основе

92

его распознания лежит способность человека к параллельному восприятию двух дистанцированных друг от друга, но семантически связанных между собой сообщений. В этом случае, по словам В.А.Звегинцева, «к непосредственно воспринимаемой информации, заключенной в «поверхностной структуре» объекта, приплюсовывается и иная, скрытая, исходящая из модели данного объекта, информация» (Звегинцев 1976).

Двойной смысл в тексте создается в основном намеренно с помощью стилистических возможностей языка. Например, такой стилистический прием, как каламбур, построен на столкновении несочетаемых смыслов, что придает тексту комический эффект. Но двусмысленность может возникать случайно: Меня утомили посещения родственников; Дети были рады приглашению артиста.

Как видим, текст представляет собой сложное и многогранное явление, чем и объясняется множество подходов к нему.

Итак, проанализировав содержание и полноту рассмотрения вопросов семасиологии в научной и учебной литературе, перейдем к определению содержания спецкурса семасиологии, в форме которого будет производиться реализация лингвометодической системы развития речи и мышления учащихся высшей школы.

5.2. Научное содержание семасиологии как учебной дисциплины в лингвометодической системе развития речи и мышления учащихся высшей школы

Рассмотрев вопросы семасиологии в научной и учебной литературе, представим кратко содержание спецкурса семасиологии в описываемой системе:

1. Вопрос о статусе семасиологии в кругу лингвистических дисциплин.

В качестве самостоятельной лингвистической дисциплины семасиология выделилась в конце XIX в. Современная семасиология уходит своими корнями в ряд лингвистических и смежных с ними дисциплин, из которых важнейшими являются лексикография (Л.В. Щерба, Ш. Балли Э. Сэпир, К. Эрдман, Дж. Фирт, В.В. Виноградов и др.), лингвистическая семантика 40-х и 50-х годов ХХ в. (Шмелев 1969: 26, Гак 1972: 382, Потье 1965, Хеллер и Макрис 1967, Толстой 1968, Гак 1971: 3), исчисление высказываний математической логики (Рейхенбах 1947; см. также работы Рассел 1940, Тарский 1948, 1956, Куайн 1953, 1960, Черч 1960, Хомский 1962, Адамец 1966, Вежбицка 1969). Сам термин «семантика» для обозначения раздела науки был впервые введен в 1883 году М. Бреалем. Вплоть до конца 1950-х годов

93

ХХ в. наряду с ним широко использовался также термин «семасиология».

Термин семантика мы используем для обозначения значения и смысла языковых и речевых единиц. Термин семасиология мы будем использовать в значении

раздел языкознания, изучающий синтагматические и парадигматические свойства фигур плана содержания.

2.Вопрос о единицах семасиологии и их информативности (сема, лексема, фразема, высказывание). Перечисленные фигуры плана содержания объединяются в семасиологический уровень языка, фигуры плана выражения – в фонологический, знаки как двусторонние единицы, состоящие из фигур разных типов, - в грамматический.

3.Сочетаемость единиц (отношения единиц в системе текста): актуализация сем и отношения смежности единиц.

4.Парадигматика единиц (отношение единиц друг к другу в системе языка): отношения функциональной эквивалентности, противоположности и контраста и т.д.

5.Прагматика единиц в языке и тексте. Символика, образность.

6.Текст как единица внешней и внутренней речи. Алгоритмы построения и освоения текста. Характеристики информации текста и их

выявление: |

избыточность/недостаточность, |

напряженность, |

|

универсальность/культурная |

специфичность |

составляющих, |

|

предсказуемость и др. |

|

|

|

Подробнее |

о содержании |

спецкурса «Семасиология» см. в |

|

(Цупикова, 2010).

Тексту как основной дидактической единице в работе по развитию речи и мышления учащихся будет посвящена отдельная глава.

Сделаем некоторые выводы:

1. Анализ научной и учебной литературы по основным вопросам семасиологии, а также практики преподавания современного русского языка в вузе показал, что изучение семантических явлений обычно строится без учета теории текста, разграничения речи на внешнюю и внутреннюю, разграничения значения и смысла и предполагает формирование лингвистической компетенции без учета конкретных речевых умений по текстообразованию. По той же причине отсутствует описание ряда ключевых системных отношений (внешняя метонимия, гипонимия, гетеронимия, предикация), между тем как именно эти категории призваны служить формированию речевой компетенции и развитию мышления. Получается, что целью преподавания вузовского курса русского языка выступает формирование понятийной базы курса в отрыве от конкретных задач и ситуаций общения. Вопросы семантики распределены по разделам общего курса русского языка (лексикология, коммуникативный синтаксис) либо не освещаются вообще (семантика морфемы, семантика словосочетания). В целом

94

можно отметить, что, определяя цель изучения семантики как развитие речи и мышления, авторы предлагают темы, которые не вписываются в содержание курса, соответствующего поставленной цели (составление словарей, экспериментальные методики, история семасиологии и т.д.).

2.Методические работы в области русского языка не учитывают разграничения информации и знания, вследствие чего проблемы понимания и порождения текста упускают описание важных этапов этих процессов – языковые средства выражения замысла говорящего и выявление пресуппозиции текста слушающим, без чего невозможно добиться адекватной интерпретации содержания.

3.Из предыдущего утверждения вытекает необходимость учета положений теории внутренней речи, интериоризации и экстериоризации знаний, которые подчинены законам психологии, лингвистики, логики, культуры и эстетики. Операции преобразования структур внутренней речи в структуры внешней речи не описаны в проанализированных источниках. Как следствие, авторы часто не разграничивают понятия значения и смысла, не могут установить однозначных соотношений между понятием и значением, переносным

иобразным значением, значением и концептом.

4.Смысл слова в тексте предлагается анализировать с помощью компонентного анализа лексического значения слова. Однако факты использования языка опровергают универсальность такого способа определения смысла. Работы, указывающие на денотативный компонент значения как соответствие слова объекту или явлению, не раскрывают суть соотнесения слова непредметному представлению.

5.Некоторые авторы активно используют в разработке вопросов семасиологии понятие внутренней формы, которое, по нашему мнению, нецелесообразно включать в курс (обусловленность значения внутренней формой не является полной, значение слова может быть одним и тем же при различных внутренних формах, внутренняя форма многих слов недоступна для реконструкции или нуждается в серьезном этимологическом анализе).

6.Семантическая проблематика так или иначе затрагивалась и в рамках традиционных лингвистических дисциплин, поскольку описание языковых средств без учета выражаемого с их помощью значения не только было бы лишено ценности, но и в принципе вряд ли осуществимо. Таким образом, семантика, даже при узком понимании ее предмета, служит необходимым дополнением к традиционным лингвистическим дисциплинам, поскольку в ее рамках фокус внимания переносится с языковых средств и способов, принадлежащих каждому из уровней языка, на выражаемое с их помощью значение, которое становится объектом углубленного изучения. Кроме того, именно на долю семантики выпадает задача синтеза знаний о значениях единиц

95

разных уровней (например, знаний о значениях слов со знанием о значениях синтаксических и интонационных конструкций), поскольку она должна объяснять, как из значений единиц определенного уровня формируется значение единиц более высокого уровня. Если же исходить из широкой трактовки предмета семантики, то она ставит перед исследователем вопросы, выходящие далеко за рамки компетенции трех вышеуказанных дисциплин. Например, каким образом коммуниканты преобразуют многочисленные представления внутренней речи в ограниченное число единиц внешней речи, как происходит кодировка смысла средствами языка? Как из предложенийвысказываний формируется смысл целого текста и что он собой представляет? На эти вопросы отвечают семантика высказывания и текста. Теория текста в курсе современного русского языка представлена лишь со стороны структуры, или же внешней стороны, значения языковых единиц, без учета смысла как сущности внутренней речи и замысла текста.

7.Анализ литературы указывает на необходимость тщательной разработки курса семасиологии, который комплексно объединяет вопросы порождения, декодирования, дешифровки и интерпретации текста с учетом семантики, синтактики и прагматики языковых и речевых знаков, ситуации общения и коммуникативной задачи, образных средств языка, а также особенностей лингвокультурной сообщности, в рамках которой происходит общение. Такой курс предполагает обобщение, упорядочение и пополнение знаний, полученных в курсах введения в языкознание и современного русского литературного языка, а также практическое приложение теории в условиях реального общения с заранее спрогнозированным успешным достижением коммуникативной цели.

8.Сделанные выводы позволили определить содержание семасиологии как учебной дисциплины, на основе которой целесообразно проводить работу по развитию речи и мышления учащихся.

5.3.Теория речемыслительного процесса как основа для построения лингвометодической системы развития речи и

мышления учащихся высшей школы на основе семасиологии

Предлагаемая система имеет основной целью развитие речи и мышления учащихся, то есть умений эффективной коммуникации, что требует учета психологических особенностей становления речевой способности, построения и восприятия текста, этапов прогнозирования высказывания, механизмов восприятия и построения текста, обеспечивающих самореализацию субъекта в общении.

96

Сегодня к изучению речевой коммуникации, кажется, обратились все науки: и лингвистика, и психология, и информатика, и все виды методик. Однако проблема языка и речи по-прежнему актуальна и не является окончательно решенной. Для методики языка этот вопрос имеет важное практическое значение. Развитие речи есть процесс формирования мышления с помощью текстов. Если не будет развития мышления, то не будет и развития речи, а только обогащение речи. Главная функция речи – не обогащение, но формирование и выражение мышления с помощью языковых средств. Необходимо заниматься речью так, чтобы она формировала мышление. Для этого следует обратиться к работам по внутренней речи. В этих работах сама внутренняя речь рассматривается как определенная структура, управляющая как мышлением, так и внешней речью.

Процесс общения можно описать в терминах коммуникации и трансляции как видов речевого взаимодействия и воздействия. Трансляцию мы понимаем как процесс передачи информации от одного человека к другому и далее без переработки в знания. Согласно теории информации, всякая информация при многократном повторении имеет тенденцию приобретать статус языковой единицы. Иногда такая единица фразеологизируется. Но даже если статус не приобретен, то сам факт повторения информации сводит на нет необходимость применения каких-либо усилий для ее декодирования. Она воспринимается как нечто данное, даже если она не соответствует критерию истинности.

Процесс трансляции может осуществляться в различных видах деятельности и с разными целями. Так, например, трансляцией можно считать воспроизведение одного и того же текста без изменений при том, что этот текст не является цитированием произведений художественной литературы или фольклора. При этом трансляция сама по себе предстает негативным процессом, т.к. предполагает в качестве своих участников субъекта и объекта, а не двух полноценных субъектов (собеседников). Трансляция предполагает не переработку информации в знания, а принятие информации на веру и дальнейшее ее воспроизведение без осмысления. В то время как любая информация, принятая на веру без ее осмысления, может негативно сказаться на слушателе, т.к. не развиваются механизмы логического мышления, а, следовательно, слушатель теряет возможность адекватно мыслить и воспринимать окружающее.

Примерами может служить чтение лекции с учебника преподавателем, бездумное воспроизведение учебного материала (зазубривание материала), передача новостей средствами массовой информации (хотя здесь трансляция не имеет негативных целей, но и не предполагает обязательное участие второго субъекта). К процессу

97

трансляции можно отнести различного рода лозунги (Мы добьемся перевыполнения плана!), призывы (Долой анархию!), рекламные тексты,

имеющие в качестве прагматического аспекта стремление воздействовать на убеждения человека: Приезжий с дач, из городов и сел // Нечего в поисках трепать подошвы // Сразу в Гуме найдешь все //

Аккуратно, быстро // И дешево (Маяк.). Процесс трансляции лежит также в основе различного рода деструктивных психотехник, широко применяемых религиозными объединениями тоталитарного типа.

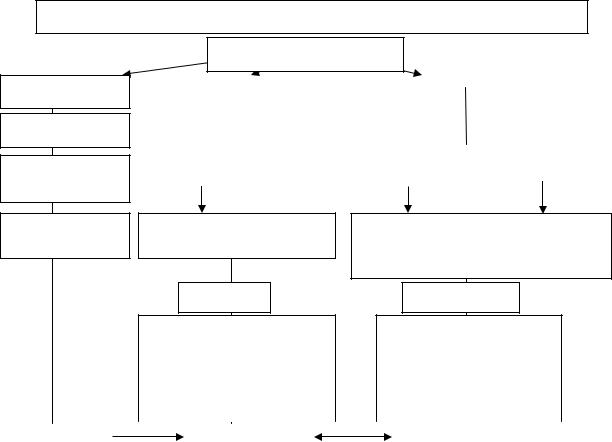

В отличие от трансляции, коммуникация определяется как взаимодействие двух субъектов. Коммуникация является естественным объектом лингвистики и методики обучения языку (об этом уже говорилось ранее). Коммуникация − это процесс, предполагающий передачу и осмысление информации. Этот процесс включает два аспекта − язык и речь. Единицами языка являются морфема, слово, словосочетание и предложение, единицей внешней речи – текст, единицами внутренней речи – сема, лексема, фразема и высказывание. При этом язык и речь являются функциональными абстракциями, а коммуникация – чувственно воспринимаемым, объективным процессом. Отобразим аспекты коммуникации в виде схемы:

Схема 4. Интеграция наук в изучении аспектов коммуникации

Статические

Язык

Системная

лингвистика

Теория языка

Аспекты коммуникации

Динамические |

|

|

|

Комплексные |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внешняя речь |

|

|

|

Внутренняя речь |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коммуник. |

|

|

Психолингвистика |

|

Когнитивная |

|

|||||

лингвистика |

|

|

|

|

|

|

лингвистика |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Теория дискурса (текста) Модели освоения и порождения текста, прагматика, логика, стиль, информативность и т.д.

риторика

теория прагматич. синтеза (многообразие иносказаний, эквивалентность речевых отрезков)

герменевтика

теория прагматич. анализа (многообразие интерпретаций)

Обучение языку |

|

|

Развитие речи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Развитие мышления |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

98

Проблема выделения аспектов языковой коммуникации решалась в истории общей лингвистики по-разному. Первая попытка принадлежит В. фон Гумбольдту, который говорил о языке как о статике (ergon) и языке как динамике (energeia). То, что сейчас принято называть языковой системой, по Гумбольдту – «язык в статике» (Гумбольдт 1960: 73). Понятие языковой динамики, или в современной формулировке – языковой деятельности – не получило у Гумбольдта определенного решения: он связывал динамику языка прежде всего с воспроизведением языковых единиц в речи. Позднее динамический аспект языка многими учеными связывался с речью или диахронией (историческим изменением).

И.А. Бодуэн де Куртенэ впервые определил языковую деятельность как ассоциирование языковых и неязыковых представлений (Б.де Куртенэ 1963: 226).

Ф. де Соссюр разграничивал речевую (языковую) деятельность, язык и речь. Под речевой деятельностью он понимал речевую коммуникацию, под языком – языковую систему, а под речью – процесс индивидуального использования языковой системы участниками коммуникации для передачи информации (Соссюр 1977: 46-53).

Л.В. Щерба выделял три аспекта – речевую деятельность, языковую систему и языковой материал. Речевая деятельность в концепции Л.В.Щербы – это процессы говорения и понимания. На ее основе может быть установлена психофизиологическая речевая организация говорящего индивида, своего рода «индивидуальный язык». Языковая система понимается как комплекс, включающий в себя словарь и грамматику, и, наконец, языковой материал – «совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» (Щерба 1974: 26). Рассматривая отображение языковых явлений на письме или в сознании изучающего язык человека, Л.В. Щерба понимает под языковым материалом воспроизводимую речь (тексты книг, рукописи, словари). Таким образом, Щерба четко разграничил создаваемый текст (речь) и воспроизводимый текст (языковой материал). Данный аспект речевой коммуникации не является общепринятым в современной лингвистике: до сих пор ряд лингвистов называет воспроизводимые тексты речью. Итак, в концепции Л.В. Щербы языковая система объективно заложена в языковом материале и проявляется в индивидуальных системах (речи). Мысль о возможности такого подхода к языку перекликается с идеями Гумбольдта.

Если понятие «языковая система» получило у В. фон Гумбольдта, Ф. де Соссюра и Л.В. Щербы сходное понимание, то вопрос об эквивалентности остальных понятий, обозначающих аспекты речевой

99

коммуникации, не имел однозначного решения. В современной науке имеется целый ряд попыток применить к выделению аспектов речевой коммуникации науковедческий подход (Щедровицкий 1995). Так, при помощи общего для всех фундаментальных наук системного метода исследования как единой основы можно выделить следующие аспекты языковой коммуникации: языковая система, языковая деятельность и сообщение относятся к внутренним аспектам языковой коммуникации, а языковой материал, речевая деятельность и речевая коммуникация – к внешним аспектам. Рассмотрим подробнее, что представляет собой каждый из вышеназванных аспектов.

Языковая система – совокупность языковых единиц и отношений между ними, а также моделей. Языковая система существует в сознании людей в виде представлений языковых единиц, их парадигматических и синтагматических отношений. Владение языком определяется степенью осознания этой системы, возможностью представить себе эту систему.

Языковой материал – тезаурус или тексты, в которых реализуются языковые единицы. Это зафиксированная особым образом (в звучании, письменных текстах) парадигматическая или синтагматическая организация языковой системы. Текст или языковые единицы становятся языковым материалом, если они используются для анализа и/или синтеза языковых единиц. В этом случае можно оценить как языковой материал статическую функцию тезауруса в сознании.

К динамическим аспектам речевой коммуникации относится языковая деятельность (внутренний аспект) и речевая деятельность (внешний аспект). Языковая деятельность – это ассоциация языковых и внеязыковых представлений в процессе употребления языковых единиц. Механизмы языковой деятельности порождают процессы говорения, слушания, чтения, письма и других видов языковой коммуникации. Во внешнем плане языковой деятельности соответствует речевая деятельность.

Для нашего исследования важно разграничить понятия речевая деятельность и речь, которые в некоторых методических работах отождествляются или состоят в отношении включения. Так, под речевой деятельностью понимают «речь как процесс, как поступок, как действие, как поведение» (Львов, Леонтьев). Мы представляем эти аспекты языковой коммуникации следующим образом.

Речевая деятельность – это акустико-артикуляционная деятельность коммуниканта по воспроизводству и комбинированию языковых единиц, что фактически соответствует термину Л.В. Щербы. Этот аспект представляет собой внешнее развертывание языковой информации во времени с помощью определенных правил соединения языковых единиц. Это может быть звуковой или письменный ряд

100