- •Введение

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкостей и силы, действующие в них

- •1.1. Основные физические свойства жидкостей

- •1.2. Силы, действующие в жидкости Понятие об идеальной жидкости

- •Глава 2. Гидростатика

- •2.1. Гидростатическое давление

- •2.2. Свойства гидростатического давления

- •2.3. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

- •2.4. Основное уравнение гидростатики

- •2.5. Приборы для измерения давления и вакуума

- •2.6. Сила гидростатического давления на плоскую фигуру

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Гидростатический парадокс

- •2.9. Поверхность уровня и ее свойства

- •2.10. Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде

- •2.11. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности

- •2.12. Закон Архимеда

- •Глава 3. Гидродинамика

- •3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •3.2. Уравнение сплошности (неразрывности) потока

- •3.3. Уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера)

- •3.4. Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса)

- •3.5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

- •3.6. Уравнение Бернулли для реальной (вязкой) жидкости

- •3.7. Некоторые практические приложения уравнения Бернулли

- •3.7.1. Классификация отверстий и насадков,

- •3.7.2. Истечение при постоянном напоре

- •3.7.3. Истечение при переменном напоре

- •3.7.4. Принципы измерения скорости и расхода жидкостей

- •3.8. Режимы движения жидкостей

- •3.9. Основное уравнение равномерного движения

- •3.10. Виды гидравлических сопротивлений

- •3.11. Профиль скорости в живом сечении и потери напора по длине круглого трубопровода при ламинарном режиме движения жидкости

- •3.12. Некоторые характеристики турбулентного потока

- •3.13. Профиль скорости в живом сечении потока при турбулентном режиме движения

- •3.14. Потери напора по длине трубопровода при переходном и турбулентном режимах движения жидкости

- •3.15. Местные потери напора

- •3.16. Коэффициент гидравлического сопротивления системы

- •3.17. Гидравлический расчет трубопроводов

- •Расчет длинных трубопроводов

- •Расчет коротких трубопроводов

- •3.18. Гидравлический удар в трубах

- •3.19. Гидродинамическая теория смазки

- •Глава 4. Насосы

- •4.1. Определение и классификация насосов

- •4.2. Основные параметры работы насосов

- •4.3. Напор насоса и высота всасывания

- •4.3.1. Напор насоса

- •4.3.2. Высота всасывания

- •4.4. Центробежные насосы

- •4.4.1. Основное уравнение центробежного насоса Эйлера

- •4.4.2. Основы теории подобия центробежных насосов

- •4.4.3. Характеристики центробежных насосов

- •4.4.4. Работа центробежных насосов на сеть

- •4.4.5. Регулирование работы центробежных насосов

- •4.4.6. Расширение области применения центробежных насосов

- •4.4.7. Основные вопросы эксплуатации центробежных насосов

- •4.5. Осевые (пропеллерные) насосы

- •4.6. Струйные насосы

- •4.7. Эрлифты (воздушные подъемники)

- •4.8. Поршневые насосы

- •4.8.1.Средняя производительность поршневых насосов

- •4.8.2. Характеристика поршневых насосов

- •4.8.3. Неравномерность подачи поршневых насосов

- •4.8.4. Индикаторная диаграмма

- •4.8.5. Регулирование работы поршневых насосов

- •4.8.6. Основные вопросы эксплуатации поршневых насосов

- •4.9. Пневматические насосы (монтежю)

- •4.10. Роторно-пластинчатые (шиберные) насосы

- •4.11. Шестеренчатые насосы

- •4.12. Винтовые насосы

- •4.13. Краткие сведения о насосах предприятий пищевых производств

- •Глава 5. Гидравлический привод

- •5.1. Назначение и классификация гидравлических приводов

- •5.2. Рабочие жидкости гидроприводов

- •5.3. Объёмный гидропривод

- •5.3.1. Гидравлический расчёт некоторых

- •5.3.2. Вспомогательные устройства

- •5.3.3. Схемы устройства и регулирования гидроприводов

- •5.4. Гидродинамический привод (гидродинамические передачи)

- •Список литературы

- •Содержание

- •Основы гидравлики, гидравлическИх машин и гидропривода

2.5. Приборы для измерения давления и вакуума

Все приборы для измерения давления и вакуума можно разделить на три группы: пьезометры, манометры, вакуумметры.

Пьезометры – это стеклянные трубки диаметром не менее 5 мм (при меньшем диаметре образуется заметный мениск, увеличивающий погрешность измерения). Нижний конец пьезометра соединяется с той областью, в которой необходимо измерить давление, а верхний конец трубки должен сообщаться с атмосферой. Трубка имеет измерительную шкалу, по которой производят отсчет деления. При подключении пьезометра к области измерения давления, жидкость в нем поднимается на определенную высоту hp, которая называется пьезометрической высотой (рис. 2.6). Измерив величину hp можно оп-

|

ределить давление

в точке резервуара, к которой подключен

пьезометр

|

|

значительную высоту, и измерения становятся трудоемкими. Поэтому пьезометры используют для измерения небольших давлений (до 0,3…0,4 aт).

Манометры

бывают двух систем – жидкостные и

механические. Примером жидкостных

манометров является ртутно-чашечный

манометр (рис. 2.7). Он состоит из

металлической чашечки, наполненной

ртутью и соединенной с открытой стеклянной

трубкой на шкале измерений. За нуль

обычно принимается уровень ртути в

чашке. Абсолютное давление в точке А

равно

![]() ,

где

,

где

![]() – постоянная величина поправки для

данного прибора. Таким образом, для

нахождения

– постоянная величина поправки для

данного прибора. Таким образом, для

нахождения

![]() необходимо измерить только величи-ну

необходимо измерить только величи-ну

![]() .

.

Для измерения

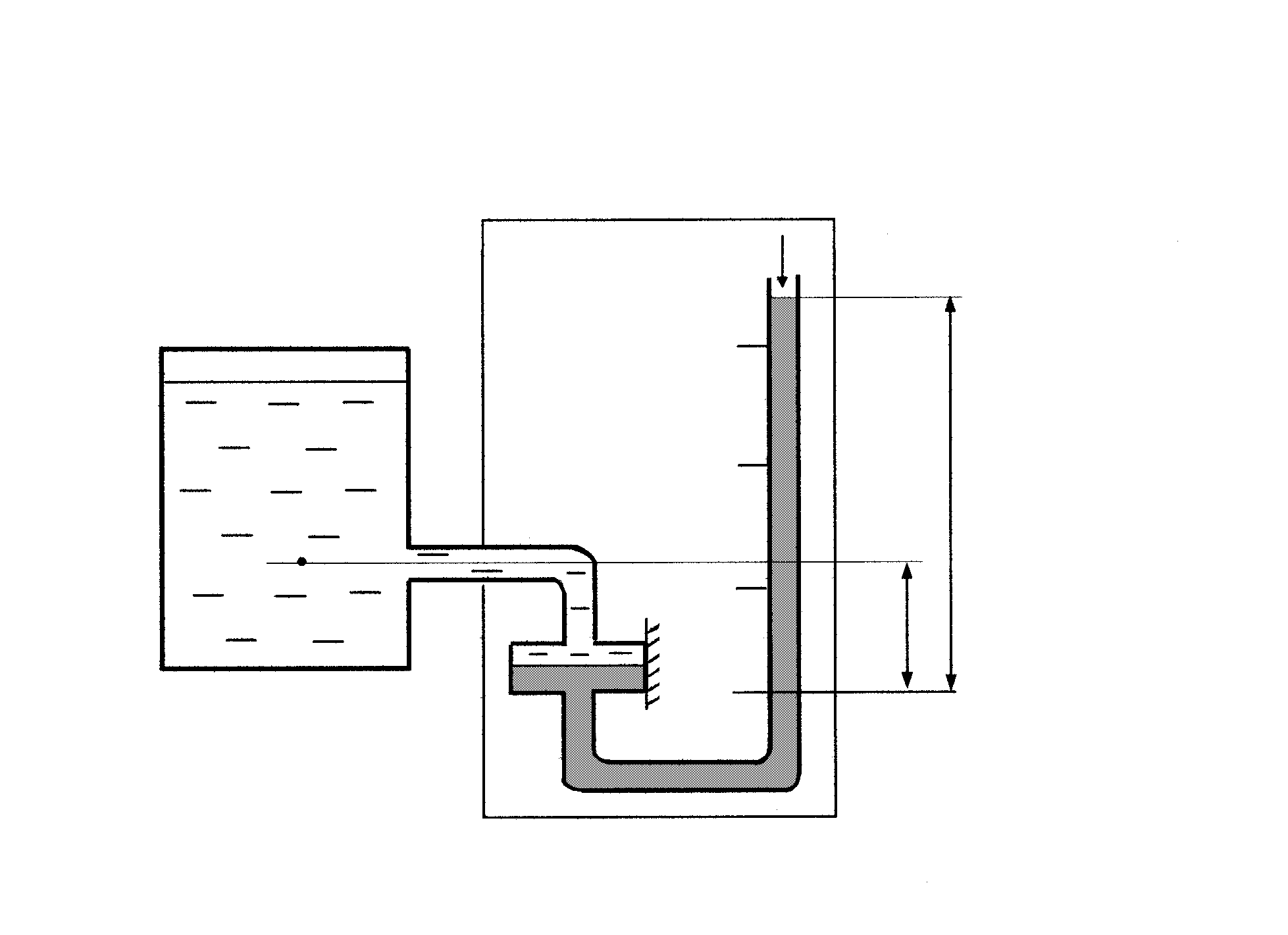

разности давлений используют

дифференциальные манометры. Наиболее

часто применяют ртутные дифманометры,

состоящие из двух U-образных

трубок (рис. 2.8). Ртуть помещается в

среднем колене. Если прибор не включен,

ртуть помещается в обоих коленах на

одинаковом уровне; после включения

прибора ртуть займет новое положение,

при котором величина

![]() характеризует перепад давлений

характеризует перепад давлений

![]() ,

где

,

где

![]() – плотность исследуемой жидкости в

сосудах А и В.

– плотность исследуемой жидкости в

сосудах А и В.

3

2

1

0

A

рa

Рис. 2.7

Рис. 2.8

A

B

Для измерения

очень малых давлений применяются

микроманометры (наклонные пьезометры)

(рис. 2. 9). В них вместо малой высоты h

можно отсчитывать значительно большую

величину

![]() ,

уменьшая тем самым погрешность измерений.

Микроманометры обычно заполняются

спиртом или водой. Угол α можно

регулировать.

,

уменьшая тем самым погрешность измерений.

Микроманометры обычно заполняются

спиртом или водой. Угол α можно

регулировать.

Механические манометры подразделяются на пружинные и мембранные. Они служат для измерения больших избыточных давлений (более 3...4 ат.). На рис. 2.10 показана схема пружинного трубчатого манометра. Основной элемент – полая латунная трубка 1, согнутая по кругу. Сечение трубки имеет форму овала или эллипса. Верхний конец трубки запаян и соединен со стрелкой, а нижний присоединяется к той области, в которой измеряется давление. Под действи-

|

ем давления трубка распрямляется, ее свободный конец перемещается и тянет за собой стрелку. Такие манометры позволяют измерять давления до 10000 ат. В мембранных манометрах давление, оказываемое исследуемой средой на мембрану волнообразной формы, передается на стрелку; в результате стрелка поворачивается, позволяя произвести отсчет давления по шкале измерений. Мембранные манометры имеют пределы измерений 0,2…30 ат. |

Рис.

2.10

|

Вакуумметрами

называются приборы, служащие для

измерения величины вакуума. Принцип

действия механических и жидкостных

вакуумметров и описанных выше манометров

одинаков; конструкции их полностью

повторяют конструкцию манометров. Кроме

указанных, существуют приборы, называемые

мановакуумметрами, позволяющие

измерять как избыточное давление, так

и вакуум.

Покажем пример

подключения ртутно-чашечного вакуумметра

(рис. 2.11). Приняв за нуль шкалы уровень

ртути в чашке, определим величину вакуума

из условий равновесия

![]() .

.

Рис. 2.11

рa

р0

2

1

0