- •Введение

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкостей и силы, действующие в них

- •1.1. Основные физические свойства жидкостей

- •1.2. Силы, действующие в жидкости Понятие об идеальной жидкости

- •Глава 2. Гидростатика

- •2.1. Гидростатическое давление

- •2.2. Свойства гидростатического давления

- •2.3. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

- •2.4. Основное уравнение гидростатики

- •2.5. Приборы для измерения давления и вакуума

- •2.6. Сила гидростатического давления на плоскую фигуру

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Гидростатический парадокс

- •2.9. Поверхность уровня и ее свойства

- •2.10. Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде

- •2.11. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности

- •2.12. Закон Архимеда

- •Глава 3. Гидродинамика

- •3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •3.2. Уравнение сплошности (неразрывности) потока

- •3.3. Уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера)

- •3.4. Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса)

- •3.5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

- •3.6. Уравнение Бернулли для реальной (вязкой) жидкости

- •3.7. Некоторые практические приложения уравнения Бернулли

- •3.7.1. Классификация отверстий и насадков,

- •3.7.2. Истечение при постоянном напоре

- •3.7.3. Истечение при переменном напоре

- •3.7.4. Принципы измерения скорости и расхода жидкостей

- •3.8. Режимы движения жидкостей

- •3.9. Основное уравнение равномерного движения

- •3.10. Виды гидравлических сопротивлений

- •3.11. Профиль скорости в живом сечении и потери напора по длине круглого трубопровода при ламинарном режиме движения жидкости

- •3.12. Некоторые характеристики турбулентного потока

- •3.13. Профиль скорости в живом сечении потока при турбулентном режиме движения

- •3.14. Потери напора по длине трубопровода при переходном и турбулентном режимах движения жидкости

- •3.15. Местные потери напора

- •3.16. Коэффициент гидравлического сопротивления системы

- •3.17. Гидравлический расчет трубопроводов

- •Расчет длинных трубопроводов

- •Расчет коротких трубопроводов

- •3.18. Гидравлический удар в трубах

- •3.19. Гидродинамическая теория смазки

- •Глава 4. Насосы

- •4.1. Определение и классификация насосов

- •4.2. Основные параметры работы насосов

- •4.3. Напор насоса и высота всасывания

- •4.3.1. Напор насоса

- •4.3.2. Высота всасывания

- •4.4. Центробежные насосы

- •4.4.1. Основное уравнение центробежного насоса Эйлера

- •4.4.2. Основы теории подобия центробежных насосов

- •4.4.3. Характеристики центробежных насосов

- •4.4.4. Работа центробежных насосов на сеть

- •4.4.5. Регулирование работы центробежных насосов

- •4.4.6. Расширение области применения центробежных насосов

- •4.4.7. Основные вопросы эксплуатации центробежных насосов

- •4.5. Осевые (пропеллерные) насосы

- •4.6. Струйные насосы

- •4.7. Эрлифты (воздушные подъемники)

- •4.8. Поршневые насосы

- •4.8.1.Средняя производительность поршневых насосов

- •4.8.2. Характеристика поршневых насосов

- •4.8.3. Неравномерность подачи поршневых насосов

- •4.8.4. Индикаторная диаграмма

- •4.8.5. Регулирование работы поршневых насосов

- •4.8.6. Основные вопросы эксплуатации поршневых насосов

- •4.9. Пневматические насосы (монтежю)

- •4.10. Роторно-пластинчатые (шиберные) насосы

- •4.11. Шестеренчатые насосы

- •4.12. Винтовые насосы

- •4.13. Краткие сведения о насосах предприятий пищевых производств

- •Глава 5. Гидравлический привод

- •5.1. Назначение и классификация гидравлических приводов

- •5.2. Рабочие жидкости гидроприводов

- •5.3. Объёмный гидропривод

- •5.3.1. Гидравлический расчёт некоторых

- •5.3.2. Вспомогательные устройства

- •5.3.3. Схемы устройства и регулирования гидроприводов

- •5.4. Гидродинамический привод (гидродинамические передачи)

- •Список литературы

- •Содержание

- •Основы гидравлики, гидравлическИх машин и гидропривода

3.3. Уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера)

Какая зависимость

существует между составляющими скоростей

и давлений при трехмерном движении

идеальной жидкости? Прежде чем искать

ответ на вопрос, нужно уяснить, какие

силы действуют в движущейся идеальной

жидкости. Очевидно, что это – силы

инерции, силы давления и сила тяжести.

Рассмотрим установившийся поток

идеальной жидкости. Выделим в нем

элементарный параллелепипед объемом

![]() (рис. 2.4). Как было показано при выводе

дифференциальных уравнений равновесия

Эйлера, проекции на оси координат сил

тяжести и сил давления составляют: для

оси х:

(рис. 2.4). Как было показано при выводе

дифференциальных уравнений равновесия

Эйлера, проекции на оси координат сил

тяжести и сил давления составляют: для

оси х:

![]() ;

для оси у:

;

для оси у:

;

для оси z:

;

для оси z:

.

Согласно основному принципу

динамики, сумма проекций сил, действующих

на движущийся элементарный объем

жидкости, равна произведению массы

жидкости на ее ускорение. Масса

параллелепипеда равна

.

Согласно основному принципу

динамики, сумма проекций сил, действующих

на движущийся элементарный объем

жидкости, равна произведению массы

жидкости на ее ускорение. Масса

параллелепипеда равна

![]() .

Если жидкость движется со скоростью W,

то ее ускорение равно

.

Если жидкость движется со скоростью W,

то ее ускорение равно

![]() ,

а проеции ускорения на координатные

оси равны

,

а проеции ускорения на координатные

оси равны

![]() ,

,

![]() и

и

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() – составляющие скоростей вдоль осей

х, у, z. При

этом производные

– составляющие скоростей вдоль осей

х, у, z. При

этом производные

![]() ,

,

![]() и

и

![]() отвечают изменению значений

отвечают изменению значений

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() только во времени (наблюдатель связан

с движущейся частицей потока). В

соответствии с основным принципом

динамики

только во времени (наблюдатель связан

с движущейся частицей потока). В

соответствии с основным принципом

динамики

![]() ;

;

;

;

![]()

,

,

и ли

ли

![]() ;

;

;

;

![]()

![]() .

(3.10)

.

(3.10)

Система уравнений (3.10) называется дифференциальными уравнениями движения Эйлера для установившегося потока идеальной жидкости. Производные в левой части (3.10) называются субстанциональными; для установившегося движения они равны

;

;

;

;

.

.

При неустановившемся

движении скорость жидкости изменяется

не только при перемещении частицы потока

из одной точки пространства в другую,

но и с течением времени в каждой точке,

поэтому при неустановившемся движении

в правую часть субстанциональных

производных

![]() ,

,

![]() и

и

![]() дополнительно вводят члены соответственно

дополнительно вводят члены соответственно

![]() ,

,

![]() и

и

![]() .

.

3.4. Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса)

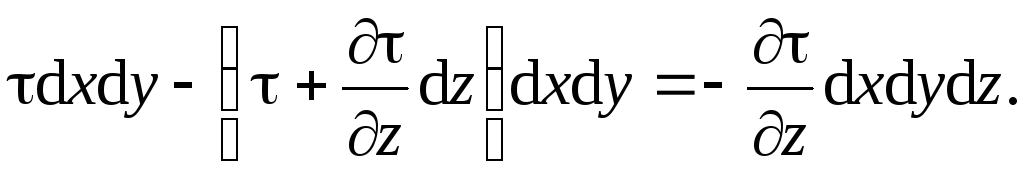

Установим уравнения, описывающие движение вязкий (реальной) капельной жидкости. При движении такой жидкости в ней, помимо сил давления, тяжести и инерции, действуют также силы трения. Выделим в потоке вязкой жидкости элементарный параллелепипед со сторонами dx, dу, d z (рис 3.5).

Сначала рассмотрим

случай одномерного плоского потока

жидкости в направлении оси х. В этих

условиях касательные напряжения

возникают лишь на верхней и нижней

гранях элементарного параллелепипеда.

Если на нижней грани касательное

напряжение равно τ, то на верхней равно

![]() ,

где производная

,

где производная

![]() выражает изменение касательного

напряжения вдоль оси z

в точках, лежащих на нижней грани

параллелепипеда, а

выражает изменение касательного

напряжения вдоль оси z

в точках, лежащих на нижней грани

параллелепипеда, а

![]() – есть изменение этого напряжения

вдоль всей длины dz

ребра параллелепипеда. Направления

сил трения на рис. 3.5 обусловлены тем,

что, например, вышележащие над

параллелепипедом слои затормаживают

его, а слои, лежащие под ним, разгоняют

параллелепипед. Проекция равнодействующей

сил трения на ось х равна

– есть изменение этого напряжения

вдоль всей длины dz

ребра параллелепипеда. Направления

сил трения на рис. 3.5 обусловлены тем,

что, например, вышележащие над

параллелепипедом слои затормаживают

его, а слои, лежащие под ним, разгоняют

параллелепипед. Проекция равнодействующей

сил трения на ось х равна

Подставим в это выражение значение касательного напряжения τ по закону Ньютона внутреннего трения (1.8) . Тогда получим

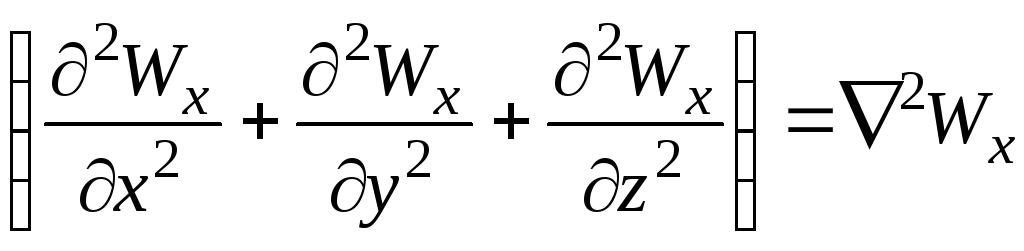

При трехмерном движении жидкости составляющая скорости Wх будет изменяться не только в направлении z, но и в направлении осей координат x и y. Тогда проекция равнодействующей сил трения на ось х примет вид

.

.

Сумму вторых производных по осям координат называют оператором Лапласа и обозначают

.

.

Тогда проекция

равнодействующей сил трения на ось х

запишется

![]() По аналогии, проекция равнодействующей

сил трения на ось у равна

По аналогии, проекция равнодействующей

сил трения на ось у равна

![]() на ось z –

на ось z –

![]() Тогда сумма проекций на оси координат

давления, тяжести и трения, действующих

на элементарный объем, равна: на ось х:

Тогда сумма проекций на оси координат

давления, тяжести и трения, действующих

на элементарный объем, равна: на ось х:

;

на ось у:

;

на ось у:

;

на ось z:

;

на ось z:

.

В соответствии с основным принципом

динамики данные суммы проекций сил

равны произведению массы жидкости на

проекции ускорения на соответствующие

координатные оси. Масса объема составляет

.

В соответствии с основным принципом

динамики данные суммы проекций сил

равны произведению массы жидкости на

проекции ускорения на соответствующие

координатные оси. Масса объема составляет

![]() Подставляя это выражение в предыдущие

формулы и сокращая на dxdydz,

получим

Подставляя это выражение в предыдущие

формулы и сокращая на dxdydz,

получим

![]() ;

;

;

;

![]() .

(3.11)

.

(3.11)

Уравнения (3.11)

называются уравнениями движения

Навье-Стокса. В левой части этих уравнений

содержится субстанциональная производная,

расшифровка которой дана в предыдущем

napаграфе. Для идеальной

жидкости динамический коэффициент

вязкости

![]() ,

и тогда уравнения (3.11) совпадают с

уравнениями Эйлера (3.10). Исчерпывающее

описание движения вязкой жидкости

возможно путем решения уравнений

Навье-Стокса (3.11) совместно с уравнением

сплошности потока (3.6). Однако современными

средствами математики уравнения

Навье-Стокса неразрешимы в самом общем

виде (уравнения (3.11) – в частных

производных, нелинейные, второго

порядка), поэтому пока удалось получить

точное решение данных уравнений только

для простейших случаев движения. В

большинстве случаев, при невозможности

точного решения уравнений Навье-Стокса,

делают упрощающие допущения или

преобразуют указанные уравнения методами

теории подобия с последующим

экспериментированием, что позволяет

получать расчетные зависимости

полуэмпирического характера.

,

и тогда уравнения (3.11) совпадают с

уравнениями Эйлера (3.10). Исчерпывающее

описание движения вязкой жидкости

возможно путем решения уравнений

Навье-Стокса (3.11) совместно с уравнением

сплошности потока (3.6). Однако современными

средствами математики уравнения

Навье-Стокса неразрешимы в самом общем

виде (уравнения (3.11) – в частных

производных, нелинейные, второго

порядка), поэтому пока удалось получить

точное решение данных уравнений только

для простейших случаев движения. В

большинстве случаев, при невозможности

точного решения уравнений Навье-Стокса,

делают упрощающие допущения или

преобразуют указанные уравнения методами

теории подобия с последующим

экспериментированием, что позволяет

получать расчетные зависимости

полуэмпирического характера.