- •Введение

- •Глава 1. Основные физические свойства жидкостей и силы, действующие в них

- •1.1. Основные физические свойства жидкостей

- •1.2. Силы, действующие в жидкости Понятие об идеальной жидкости

- •Глава 2. Гидростатика

- •2.1. Гидростатическое давление

- •2.2. Свойства гидростатического давления

- •2.3. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера

- •2.4. Основное уравнение гидростатики

- •2.5. Приборы для измерения давления и вакуума

- •2.6. Сила гидростатического давления на плоскую фигуру

- •2.7. Эпюры гидростатического давления

- •2.8. Гидростатический парадокс

- •2.9. Поверхность уровня и ее свойства

- •2.10. Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде

- •2.11. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности

- •2.12. Закон Архимеда

- •Глава 3. Гидродинамика

- •3.1. Основные характеристики движения жидкостей

- •3.2. Уравнение сплошности (неразрывности) потока

- •3.3. Уравнения движения идеальной жидкости (уравнения Эйлера)

- •3.4. Уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье-Стокса)

- •3.5. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости

- •3.6. Уравнение Бернулли для реальной (вязкой) жидкости

- •3.7. Некоторые практические приложения уравнения Бернулли

- •3.7.1. Классификация отверстий и насадков,

- •3.7.2. Истечение при постоянном напоре

- •3.7.3. Истечение при переменном напоре

- •3.7.4. Принципы измерения скорости и расхода жидкостей

- •3.8. Режимы движения жидкостей

- •3.9. Основное уравнение равномерного движения

- •3.10. Виды гидравлических сопротивлений

- •3.11. Профиль скорости в живом сечении и потери напора по длине круглого трубопровода при ламинарном режиме движения жидкости

- •3.12. Некоторые характеристики турбулентного потока

- •3.13. Профиль скорости в живом сечении потока при турбулентном режиме движения

- •3.14. Потери напора по длине трубопровода при переходном и турбулентном режимах движения жидкости

- •3.15. Местные потери напора

- •3.16. Коэффициент гидравлического сопротивления системы

- •3.17. Гидравлический расчет трубопроводов

- •Расчет длинных трубопроводов

- •Расчет коротких трубопроводов

- •3.18. Гидравлический удар в трубах

- •3.19. Гидродинамическая теория смазки

- •Глава 4. Насосы

- •4.1. Определение и классификация насосов

- •4.2. Основные параметры работы насосов

- •4.3. Напор насоса и высота всасывания

- •4.3.1. Напор насоса

- •4.3.2. Высота всасывания

- •4.4. Центробежные насосы

- •4.4.1. Основное уравнение центробежного насоса Эйлера

- •4.4.2. Основы теории подобия центробежных насосов

- •4.4.3. Характеристики центробежных насосов

- •4.4.4. Работа центробежных насосов на сеть

- •4.4.5. Регулирование работы центробежных насосов

- •4.4.6. Расширение области применения центробежных насосов

- •4.4.7. Основные вопросы эксплуатации центробежных насосов

- •4.5. Осевые (пропеллерные) насосы

- •4.6. Струйные насосы

- •4.7. Эрлифты (воздушные подъемники)

- •4.8. Поршневые насосы

- •4.8.1.Средняя производительность поршневых насосов

- •4.8.2. Характеристика поршневых насосов

- •4.8.3. Неравномерность подачи поршневых насосов

- •4.8.4. Индикаторная диаграмма

- •4.8.5. Регулирование работы поршневых насосов

- •4.8.6. Основные вопросы эксплуатации поршневых насосов

- •4.9. Пневматические насосы (монтежю)

- •4.10. Роторно-пластинчатые (шиберные) насосы

- •4.11. Шестеренчатые насосы

- •4.12. Винтовые насосы

- •4.13. Краткие сведения о насосах предприятий пищевых производств

- •Глава 5. Гидравлический привод

- •5.1. Назначение и классификация гидравлических приводов

- •5.2. Рабочие жидкости гидроприводов

- •5.3. Объёмный гидропривод

- •5.3.1. Гидравлический расчёт некоторых

- •5.3.2. Вспомогательные устройства

- •5.3.3. Схемы устройства и регулирования гидроприводов

- •5.4. Гидродинамический привод (гидродинамические передачи)

- •Список литературы

- •Содержание

- •Основы гидравлики, гидравлическИх машин и гидропривода

3.2. Уравнение сплошности (неразрывности) потока

Установим общую

зависимость между скоростями в потоке

жидкости, для которого соблюдается

условие сплошности (неразрывности)

движения, т. е. не образуется пустот,

не заполненных жидкостью. Выделим внутри

потока элементарный параллелепипед

объемом dV

= dxdydz,

ребра которого ориентированы параллельно

осям координат (рис. 3.3). Пусть составляющая

скорости потока вдоль оси х в точках,

лежащих на левой грани параллелепипеда

площадью

![]() .

равна

.

равна

![]() .

Тогда через эту грань в параллелепипед

войдет вдоль оси х за единицу времени

масса жидкости

.

Тогда через эту грань в параллелепипед

войдет вдоль оси х за единицу времени

масса жидкости

![]() ,

а за промежуток времени dτ

– масса жидкости

,

а за промежуток времени dτ

– масса жидкости

![]() ,

где

,

где

![]() – плотность жидкости на левой грани

параллелепипеда. На противоположной

(правой) грани скорость и плотность

могут отличаться от соответствующих

величин левой грани и будут равны

– плотность жидкости на левой грани

параллелепипеда. На противоположной

(правой) грани скорость и плотность

могут отличаться от соответствующих

величин левой грани и будут равны

![]() и

и

![]() .

.

Рис. 3.3.

Тогда через правую грань из параллелепипеда за тот же интервал времени dτ выйдет масса жидкости

.

.

Приращение массы жидкости в параллелепипеде вдоль оси х составит

![]() .

.

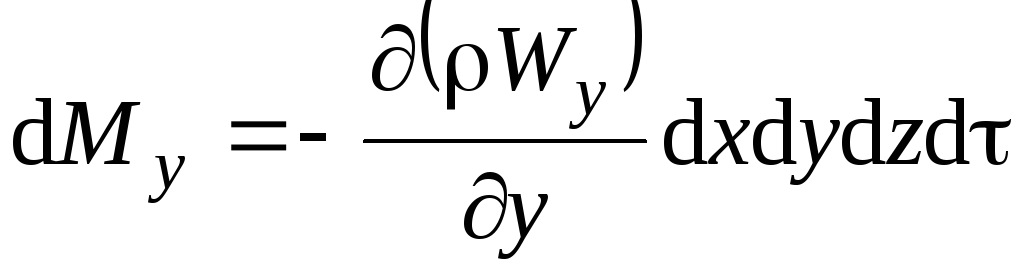

Если составляющие

скоростей вдоль осей у и z

равны

![]() и

и

![]() соответственно, то приращения массы

в элементарном объеме вдоль этих осей,

по аналогии, составят

соответственно, то приращения массы

в элементарном объеме вдоль этих осей,

по аналогии, составят

;

;

![]() .

.

Общее накопление массы в параллелепипеде за время dτ равно сумме его приращений вдоль всех осей координат

.

.

Вместе с тем

изменение массы в полностью заполненном

жидкостью объеме параллелепипеда

возможно только вследствие изменения

плотности жидкости в этом объеме. Поэтому

![]() .

Приравниваем оба выражения

.

Приравниваем оба выражения

![]() и производим сокращение на

и производим сокращение на

![]() ;

получаем

;

получаем

.

(3.4)

.

(3.4)

Уравнение

(3.4) представляет собой дифференциальное

уравнение неразрывности потока для

неустановившегося движения сжимаемой

жидкости. В установившемся потоке

плотность не изменяется во времени

![]() ,

и для такого потока уравнение упрощается

,

и для такого потока уравнение упрощается

.

(3.5)

.

(3.5)

Для капельных жидкостей, которые практически несжимаемы, ρ = const, поэтому из (3.5) следует

.

(3.6)

.

(3.6)

Уравнение (3.6)

является дифференциальным уравнением

неразрывности потока несжимаемой

жидкости. Сумма изменений скорости

вдоль осей координат в левой части (3.6)

называется дивергенцией вектора скорости

и обозначается через

![]() .

Поэтому (3.6) можно записать так

.

Поэтому (3.6) можно записать так

![]() (3.7)

(3.7)

П роинтегрируем

дифференциальное уравнение неразрывности

(3.5) для трубопровода переменного сечения,

изображенного на рис. 3.4.

роинтегрируем

дифференциальное уравнение неразрывности

(3.5) для трубопровода переменного сечения,

изображенного на рис. 3.4.

Интегрирование

дает

![]() где S – площадь

поперечного сечения трубопровода, W

– средняя скорость течения. Тогда для

рис. 3.4 имеем

где S – площадь

поперечного сечения трубопровода, W

– средняя скорость течения. Тогда для

рис. 3.4 имеем

![]() ,

кг/с, (3.8)

,

кг/с, (3.8)

где G – массовый расход жидкости.

Выражение (3.8) –

уравнение неразрывности (сплошности)

потока в интегральной форме; оно

называется также уравнением постоянства

расхода: при установившемся движении

жидкости, полностью заполняющей

трубопровод, через его поперечное

сечение проходит за единицу времени

одна и та же масса жидкости. Если

![]() ,

тогда из (3.8) имеем

,

тогда из (3.8) имеем

![]() ,

м3/с, (3.9)

,

м3/с, (3.9)

где Q – объемный расход жидкости.

Из (3.9) видно, что скорости жидкости обратно пропорциональны площадям поперечных сечений трубопровода. Массовый и объемный расходы взаимосвязаны: G·= Q ρ.