- •Содержание

- •Глава 1

- •Номенклатура лекарственных средств

- •Классификация современных лекарственных средств

- •I. Средства, действующие преимущественно на центральную нервную систему

- •II. Средства, действующие преимущественно на периферические нейромедиаторные системы

- •III. Средства, действующие преимущественно в области чувствительных нервных окончаний

- •IV. Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему

- •V. Средства, усиливающие выделительную функцию почек

- •VI. Желчегонные средства

- •VII. Средства, влияющие на мускулатуру матки

- •VIII. Средства, влияющие на процессы обмена веществ

- •IX. Препараты, модулирующие процессы иммунитета (иммуномодуляторы)

- •X. Препараты различных фармакологических групп

- •XI. Противомикробные, противопаразитарные и противовирусные средства

- •XII. Препараты, применяемые для лечения злокачественных новообразований

- •XIII. Диагностические средства

- •Виды фармакотерапии

- •Глава 2 вопросы деонтологии

- •Глава 3

- •Глава 4 разработка, испытания и регистрация новых лекарственных средств

- •Доклинические исследования

- •Плацебо в клинической практике и при испытаниях новых лекарств

- •Глава 5 основные вопросы фармакодинамики определние фармодинамики

- •Избирательность действия лекарственных средств

- •Дозировка лекарственных средств

- •Клиническая оценка действия лекарственных средств

- •Лекарства и качество жизни

- •Глава 6 основные вопросы фармакокинетики

- •Всасывание лекарственных средств

- •Основные пути введения лекарственных средств

- •Энтеральный путь

- •Парентеральный путь

- •Распределение лекарственных веществ в организме

- •Связывание лекарственных веществ с белками крови и тканей

- •Биотрансформация лекарственных средств Понятие и механизмы биотрансформации

- •Микросомальная биотрансформация

- •Немикросомальная биотрансформация

- •Выведение лекарственных веществ из организма Основные пути выведения лекарств из организма

- •Выведение с мочой

- •Выведение с желчью

- •Выведение с молоком

- •Моделирование фармакокинетических процессов

- •Биодоступность лекарственных средств

- •Сердечные гликозиды

- •Анальгезирующие и противовоспалительные средства

- •Теофиллин

- •Противосудорожные препараты

- •Антибиотики

- •Цитостатики

- •Антиаритмические средства

- •Психотропные средства

- •Фармакокинетические процессы и клинико-фармакологический эффект

- •Глава 7 фармакогенетика предмет и задачи фармакогенетики

- •Наследственные дефекты ферментных систем

- •Атипичная псевдохолинэстераза

- •Недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

- •Недостаточность ацетилтрансферазы

- •Недостаточность каталазы

- •Атипичные реакции на лекарственные средства при наследственных нарушениях обмена веществ

- •Врожденная метгемоглобинемия

- •Порфирии

- •Наследственные негемолитические желтухи

- •Глава 8 влияние различных факторов на действие лекарственных средств беременность и кормление

- •Возраст плода и токсическое действие лекарственных средств

- •Фармакокинетика лекарственных препаратов в системе мать — плацента — плод

- •Влияние на плод и новорожденного препаратов, применяемых во время родов

- •Разделение лекарств по степени тератогенности (сша)

- •Выведение лекарственных веществ с грудным молоком

- •Детский возраст

- •Всасывание лекарственных веществ

- •Всасывание в желудочно-кишечном тракте

- •Чрескожное всасывание

- •Ректальное всасывание

- •Связывание с белками и распределение лекарственных веществ

- •Биотрансформация лекарственных веществ

- •Выведение лекарственных средств

- •Сердечные гликозиды

- •Метилксантины

- •Индометацин

- •Фенитоин

- •Фенобарбитал

- •Аминогликозиды

- •Фуросемид

- •Фармакодинамика лекарственных средств

- •Пожилой возраст

- •Алкоголь и курение

- •Глава 9 взаимодействие лекарственных средств фармакокинетическое взаимодействие

- •Всасывание

- •Распределение

- •Связывание с белками плазмы крови и тканями

- •Биотрансформация

- •Выведение с мочой и желчью

- •Фармакодинамическое взаимодействие Определение фармакодинамики

- •Конкуренция за рецепторы

- •Изменение кинетики препарата в месте действия

- •Влияние на медиаторы

- •Изменение чувствительности рецепторов

- •Физиологическое взаимодействие

- •Глава 10 побочное действие лекарственных средств типы побочных реакций и осложнений лекарственной терапии

- •Побочные реакции, связанные с фармакологической активностью

- •Токсические осложнения

- •Нарушение иммунобиологических свойств организма

- •Аллергические реакции

- •Идиосинкразия

- •Клинические проявления побочного действия лекарственных средств

- •Поражение кожи и ее придатков

- •Гематологические нарушения

- •Желудочно-кишечные расстройства

- •Поражение почек

- •Поражение легких

- •Поражение сердечно-сосудистой системы

- •Поражение глаз

- •Часть II

- •Глава 11 лекарственные средства, применяемые при сердечно-сосудистных заболеваниях стенокардия

- •Нитросодержащие препараты

- •Побочное действие нитратов

- •Противопоказания

- •Контроль за лечением нитратами

Биодоступность лекарственных средств

При внутрисосудистом введении лекарственное вещество полностью попадает в кровеносное русло. При пероральном, внутримышечном, подкожном введении оно должно пройти через ряд биологических мембран клеток (слизистой оболочки желудка, печени, мышц и т.д.) и только часть его попадает в системный кровоток. Действие препарата во многом зависит от того, насколько велика эта часть. Этот показатель характеризует биодоступность лекарственного средства. При внутривенном введении биодоступность равна 100%. При других путях введения (даже при внутримышечном и подкожном) биодоступность почти никогда не достигает 100%. На биодоступность лекарственного вещества влияют путь введения препарата, индивидуальные особенности организма больного, состояние желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, а также биофармацевтические факторы (лекарственная форма, ее состав, особенности технологии производства препарата). Последние особенно важны в применении лекарственных средств внутрь (энтерально) в виде таблеток, капсул. Как правило, вспомогательные вещества, входящие в состав лекарственного препарата, индифферентны и не оказывают какое-либо фармакологическое действие, но иногда они влияют на биодоступность препарата. Для прессования таблеток и наполнения капсул используют вещества, которые могут отрицательно повлиять на скорость растворения действующего соединения. Растворению лекарственных веществ может препятствовать низкая диспергирующая способность частиц наполнителя, а их дезагрегации способствуют поверхностно-активные или другие вещества, влияющие на электростатические свойства частиц. Технология грануляции порошков на фармацевтических заводах также влияет на характер высвобождения действующего вещества из лекарственной формы. Немаловажное значение для биодоступности препаратов имеют характер и состав покрытия таблеток и капсул.

Для изучения биодоступности лекарственных средств используют различные методы. Чаще всего проводят сравнительное изучение изменений концентраций лекарственного вещества в исследуемой и стандартной лекарственных формах в плазме крови и/или в моче. Если в качестве стандартной лекарственной формы взять раствор для внутривенного введения (которые обеспечивает 100% биодоступность), то можно определить абсолютную биодоступность. Относительную биодоступность определяют для различных серий препаратов, для лекарственных средств при изменении технологии производства, для препаратов, выпущенных различными производителями, для разных лекарственных форм. Обычно относительную биодоступность измеряют при одном и том же пути введения лекарственных средств. Однако этот показатель можно определять и при различных путях введения препаратов. Для определения относительной биодоступности могут использоваться данные об уровне содержания лекарственного вещества в крови или же его экскреции с мочой после одноразового или многократного введения. Достоверность полученных результатов значительно увеличивается при использовании перекрестного метода исследования, так как при этом устраняются различия, связанные с влиянием физиологического и патологического состояния организма на биодоступность лекарственного вещества. Показатель относительной биодоступности имеет большое практическое значение. В клинической практике уже давно отмечено, что препараты, содержащие одни и те же лекарственные вещества, но выпускаемые различными фармацевтическими фирмами, существенно различаются как по терапевтической эффективности, так и по частоте возникновения и выраженности побочных эффектов.

В полной мере понять и оценить роль особенностей технологии производства, качественного и количественного состава вспомогательных веществ лекарственной формы и многих других факторов в действии лекарственных средств стало возможным только в последние годы в результате бурного развития биофармации и фармакокинетики. Оказалось, что в большинстве случаев терапевтическая неэквивалентность препаратов, содержащих одни и те же лекарственные вещества, зависит от различий в их биодоступности. В связи с этим возникло новое понятие — биоэквивалентность. Лекарственные препараты называют биоэквивалентными в тех случаях, когда они обеспечивают одинаковую концентрацию действующего вещества в крови и тканях организма.

При изучении биоэквивалентных

лекарственных препаратов наиболее

важными являются следующие параметры:

1) максимум или пик концентрации

лекарственного вещества в крови; 2) время

достижения максимальной концентрации

и 3) площадь под кривой изменения

концентрации вещества в плазме или

сыворотке крови во времени.

Значение показателя пика концентрации

вещества в крови можно объяснить с

помощью рис.

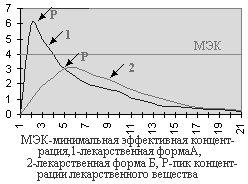

Две кривые изображают кинетику концентрации в крови одного и того же лекарственного вещества, введенного в разных лекарственных формах (1 и 2). Горизонтальной линией отмечена минимальная эффективная концентрация, при которой данное вещество оказывает терапевтическое действие (например, 4 мкг/мл). При этом очевидно, что при изменении лекарственной формы (2) лекарственное вещество, хотя и полностью всасывается, но не достигает терапевтической концентрации и, следовательно, не оказывает терапевтического действия.

На

рис. 8 представлена кинетика лекарственного

вещества, имеющего минимальную эффективную

концентрацию 4 мкг/мл и минимальную

токсическую концентрацию 8 мкг/мл при

применении в двух лекарственных формах

(1 и 2). При использовании лекарственной

формы 1 концентрация лекарственного

вещества превышает минимальную

токсическую и, следовательно, оказывает

токсическое действие. При применении

лекарственной формы 2 лекарственное

вещество содержится в крови в

терапевтической концентрации, но не

достигает токсической концентрации и

не оказывает повреждающего действия

на организм больного.

На

рис. 8 представлена кинетика лекарственного

вещества, имеющего минимальную эффективную

концентрацию 4 мкг/мл и минимальную

токсическую концентрацию 8 мкг/мл при

применении в двух лекарственных формах

(1 и 2). При использовании лекарственной

формы 1 концентрация лекарственного

вещества превышает минимальную

токсическую и, следовательно, оказывает

токсическое действие. При применении

лекарственной формы 2 лекарственное

вещество содержится в крови в

терапевтической концентрации, но не

достигает токсической концентрации и

не оказывает повреждающего действия

на организм больного.

Второй важный параметр — время достижения максимальной концентрации лекарственного вещества. Этот показатель отражает скорость его всасывания и скорость наступления терапевтического эффекта. На рис. 8 видно, что максимальная концентрация вещества при использовании лекарственной формы 1 достигается через 1 ч, а лекарственной формы 2 — через 4 ч. Чтобы понять значение этого параметра, представим себе, что лекарственное вещество является снотворным средством. Оно достигнет минимальной терапевтической концентрации и окажет снотворное действие при использовании лекарственной формы 1 через 30 мин, а лекарственной формы 2 — только через 2 ч. С другой стороны, действие снотворного вещества при использовании первой лекарственной формы продолжается 5,5 ч, а второй — 8 ч. Следовательно, в связи с особенностями фармакокинетики одного и того же снотворного средства, приготовленного в разных лекарственных формах, различаются показания к их применению. Лекарственная форма 1 более пригодна при нарушениях засыпания, а лекарственная форма 2 — при снижении продолжительности сна.

Третьим и, по-видимому, наиболее важным

параметром биодоступности является

площадь под кривой “концентрация —

время”, которая отражает количество

лекарственного вещества, поступившего

в кровь после однократного введения

препарата. На

рис. 8 две кривые имеют разную форму,

разные пики и неодинаковое время

достижения максимальной концентрации;

но площади под этими кривыми одинаковы,

и, следовательно, обе лекарственные

формы обеспечивают поступление в кровь

одинакового количества лекарствен

На

рис. 8 две кривые имеют разную форму,

разные пики и неодинаковое время

достижения максимальной концентрации;

но площади под этими кривыми одинаковы,

и, следовательно, обе лекарственные

формы обеспечивают поступление в кровь

одинакового количества лекарствен