- •Значение невропатологии для специальной педагогики.

- •Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы нервной системы.

- •Энцефалиты. Клинические проявления энцефалитов и их последствия.

- •Развитие нервной системы человека в онтогенезе.

- •Сегментарный аппарат вегетативной системы. Симптомы поражения.

- •Перинатальные патологии, виды, проявления, последствия.

- •Критические периоды развития мозга.

- •Надсегментарный аппарат вегетативной системы. Симптомы поражения.

- •Внутриутробное поражение плода: инфекции, интоксикации, травмы, гипоксия плода.

- •Психомоторное развитие детей первого года жизни.

- •1 Месяц

- •2 Месяца

- •3 Месяца

- •4 Месяца

- •5 Месяцев

- •6 Месяцев

- •7 Месяцев

- •8 Месяцев

- •9 Месяцев

- •10 Месяцев

- •11 Месяцев

- •12 Месяцев

- •Симптомы поражения вегетативной нервной системы.

- •Задержка внутриутробного развития ребёнка: классификация, профилактика поражения цнс, исходы.

- •Нервная ткань как основа нервной системы, основы функционирования.

- •Вегетососудистая дистония как основное проявление недостаточности вегетативной нервной системы

- •Острое перинатальное поражение нервной системы как причина речевых и интеллектуальных нарушений

- •Нейрон. Его строение и функции

- •Синкопальные состояния. Этиология. Диагностические критерии. Клиника. Лечение.

- •Гипоксия плода и новорожденного. Классификация симптомов. Клиника, диагностика, основные этапы лечения.

- •Строение синапса. Механизм передачи возбуждения.

- •Строение коры головного мозга.

- •Внутричерепная родовая травма. Классификация симптомов. Клиника, диагностика.

- •Медиаторы передачи нервного импульса в нервной системе

- •Локализация основных психических функций в коре головного мозга.

- •Минимальная мозговая дисфункция у детей – киника, причины.

- •Гематоэнцефалический барьер, его значение в развитии гм у ребенка.

- •Высшие корковые функции и их нарушения. Исследование высших корковых функций.

- •Алкогольная эмбриофетопатия у новорожденных, у детей раннего возраста, школьников. Причины, профилактика.

- •Строение и функции спинного мозга.

- •Гнозис и его расстройства.

- •Врожденная краснуха, циталомегалия, герпетическая инфекция, врождённый сифилис.

- •Серое и белое вещество спинного мозга, функции.

- •Праксис и его расстройства.

- •Детский церебральный паралич. Классификация. Методы коррекции, реабилитация.

- •G80.0 Спастическая тетраплегия

- •G80.1 Спастическая диплегия

- •G80.2 Гемиплегическая форма

- •G80.3 Дискинетическая форма

- •G80.4 Атаксическая форма

- •Произвольные движения и их расстройства.

- •Клинические синдромы поражения височных долей.

- •Детский церебральный паралич. Причины, патогенез по л.О. Бадаляну.

- •Пирамидная система. Симптомы поражения.

- •Клинические синдромы поражения лобных долей.

- •Спастическая нижняя параплегия как проявление дцп.

- •Виды нарушений двигательных функций.

- •Моторная, премоторная, префронтальная и фронтальная области лобной доли, их роль в организации движения.

- •Двойная гемиплегия как проявление дцп.

- •Центральный паралич, признаки.

- •Клинические синдромы поражения теменных долей.

- •Гемиплегия как проявление дцп

- •Периферический паралич, признаки.

- •Клинические синдромы поражения затылочных долей.

- •Подкорковая форма дцп.

- •Мышечный тонус. Методы исследования. Нарушения тонуса при поражении нервной системы.

- •Клинические синдромы поражения правого полушария.

- •Мозжечковая форма дцп.

- •Рефлекс. Нормальные рефлексы.

- •Черепно-мозговые нервы. Анатомия, функции.

- •Обонятельный нерв (обонятельные нервы) (лат. Nervi olfactorii) — первый из черепных нервов, отвечающий за обонятельную чувствительность.

- •Зрительный нерв (лат. Nervus opticus) — вторая пара черепных нервов, по которым зрительные раздражения, воспринятые чувствительными клетками сетчатки, передаются в головной мозг.

- •Глазодвигательный нерв (лат. Nervus oculomotorius) — III пара черепных нервов, отвечающая за движение глазного яблока, поднятие века, реакцию зрачков на свет.

- •Блоковый нерв (лат. Nervus trochlearis) — IV пара черепных нервов, которая иннервирует верхнюю косую мышцу, которая поворачивает глазное яблоко кнаружи и вниз.

- •Тройничный нерв — V пара черепных нервов, самый крупный из 12 черепных нервов.

- •Отводящий нерв (лат. Nervus abducens) — VI пара черепных нервов, которая иннервирует латеральную прямую мышцу (лат. M. Rectus lateralis) и отвечает за отведение глазного яблока.

- •Языкоглоточный нерв (лат. Nervus glossopharyngeus) — IX пара черепных нервов. Является смешанной.

- •Блуждающий нерв (лат. Nervus vagus) — X пара черепных нервов. Является смешанной.

- •Подъязычный нерв (лат. Nervus hypoglossus) — XII пара черепных нервов. Отвечает за движение языка.

- •Речевые нарушения при дцп.

- •Исследование сухожильных рефлексов.

- •Зрительный нерв. Симптомы поражения на разных уровнях.

- •Кровоснабжение головного мозга.

- •Синкинезии, определения, разновидности и их значение для логопедии.

- •Глазодвигательная система. Семиотика поражения. Медиальный продольный пучок. Регуляция взора.

- •Классификация сосудистых заболеваний головного мозга.

-

Рефлекс. Нормальные рефлексы.

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая нервной системой.

Понятие «рефлекс» ввел Сеченов, он считал, что «рефлексы составляют основу нервной деятельности человека и животных». Павлов разделил рефлексы на условные и безусловные.

учебник 1930го года!

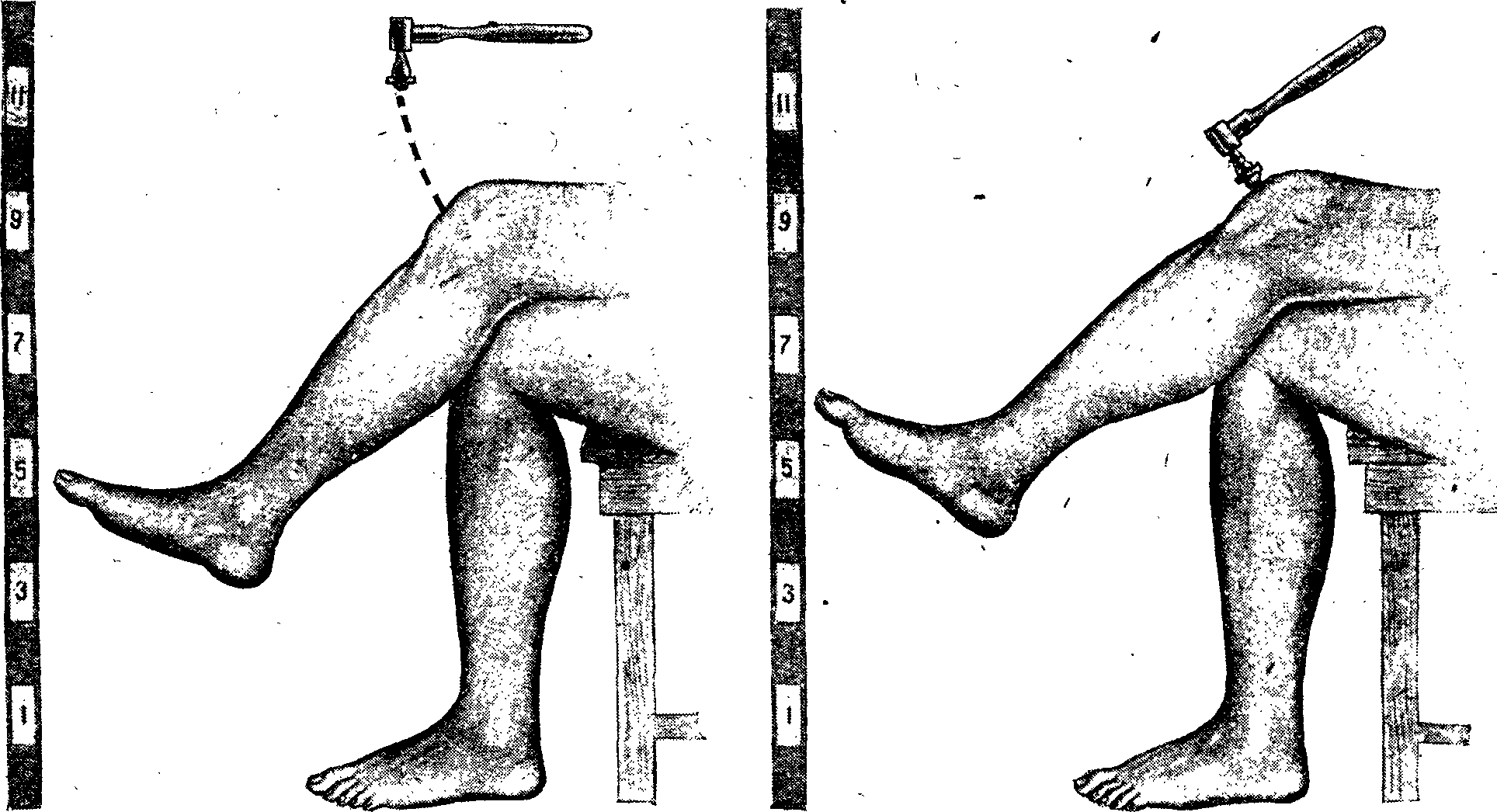

Важнейшим

сухожильным рефлексом на нижних

конечностях является коленный,

или пателлярный. В этом рефлексе

раздражение сухожилия четырехглавой

мышцы бедра вызывает ее сокращение.

Способ его получения таков: больной садится и кладет ногу на ногу, а исследующий наносит молоточком удар по коленке. Вследствие рефлекторного сокращения четырехглавой мышцы бедра голень делает взмах кпереди.

Рефлекторная дуга коленного рефлекса проходит на уровне трех спинальных сегментов: 2-го, 3-го и 4-го поясничных (L2 — L4), причем главную роль играет 4-й поясничный.

Коленный рефлекс принадлежит к наиболее постоянным рефлексам. Отсутствие его, в особенности одностороннее, — как правило, указывает на органическое заболевание нервной системы. Только в виде очень редкого исключения можно наблюдать у совершенно здоровых людей такую арефлексию, причем остается сомнительным, не перенесли ли они в раннем возрасте какое-нибудь заболевание, связанное с повреждением рефлекторной дуги.

Мы говорим — рефлекс вызывается, когда в смысле силы он ничего особенного не представляет; рефлекс живой, когда имеется умеренное его повышение; рефлекс повышен, когда налицо несомненно значительное повышение рефлекса.

Изменение

рефлекса в противоположном смысле

характеризуется так: рефлекс вялый,

когда имеется незначительное понижение

его; рефлекс понижен, когда ослабление

его очень значительно; рефлекс

отсутствует, когда никакими

вспомогательными приемами его не удается

вызвать.

Следующим по важности сухожильным рефлексом является ахиллов. В нем раздражение ахиллова сухожилия дает сокращение икроножной мышцы.

Вызывается он так. Больной становится на колени на стул так, чтобы ступни свисали над краем стула, и по возможности расслабляет мышцы. Исследующий наносит молоточком удар по ахиллову сухожилию, в результате происходит подошвенное сгибание стопы.

Дуга ахиллова рефлекса проходит через первый и второй крестцовые сегменты (S1 — S2), причем главная роль принадлежит первому крестцовому.

Ахиллов рефлекс принадлежит также к числу наиболее постоянных. Вернее всего, что он подобно коленному есть у всякого здорового человека, и отсутствие его должно считаться явлением патологическим.

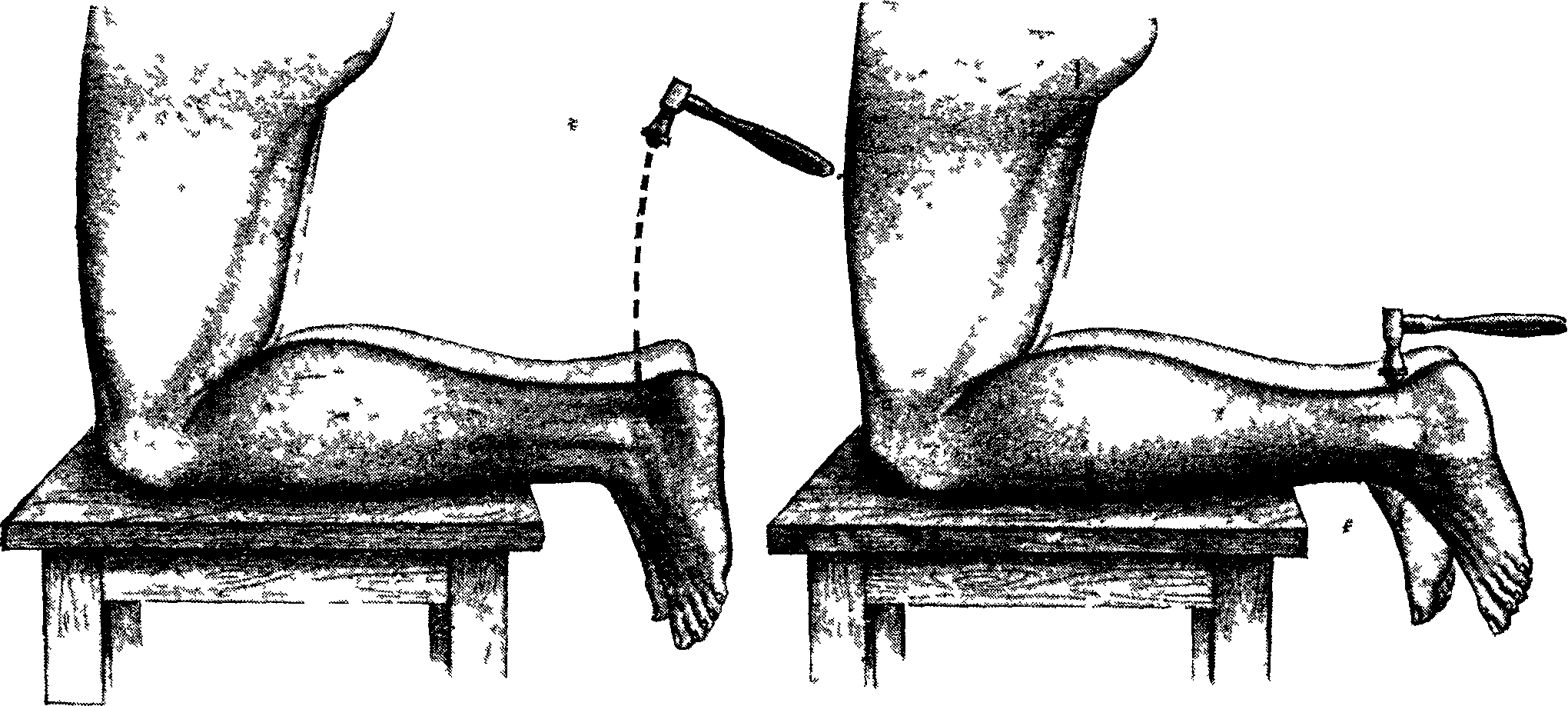

На руках чаще всего приходится иметь дело с двумя сухожильными рефлексами —рефлексом двуглавой мышцы и с m.triceps.

Рефлекс

двуглавой мышцы состоит в сокращении

этой мышцы от удара по ее сухожилию.

Вызывается он так. врач берет больного за предплечье, сгибает его в локте под тупым углом и бьет молоточком по сухожилию двуглавой мышцы. В результате происходит одиночное сгибание в локте.

Рефлекторная дуга его проходит через пятый и шестой шейные сегменты (c5 — С6).

Этот рефлекс отличается большим постоянством, но все же не таким, как коленный и ахиллов. По-видимому, он может в известном проценте случаев отсутствовать или, что практически одно и то же, быть выраженным крайне слабо.

Рефлекс трехглавой мышцы состоит в сокращении этой мышцы от удара по ее сухожилию. (картинка не нашлась)

Способ его вызывания таков врач кладет на свою левую руку верхнюю конечность больного, согнутую в локте под тупым углом, п ударяет молоточком по сухожилию трехглавой мышцы в самом нижнем отделе плеча. В момент удара происходит одиночное разгибание в локте (рис. 28).

Относительно этого рефлекса, так же, как и предыдущего, можно сказать, что он очень част, но по-видимому не абсолютно постоянен или может быть в известном проценте случаев выражен крайне слабо.

Рефлекторная дуга его проходит через шестой и седьмой шейные сегменты (С6 — С7).

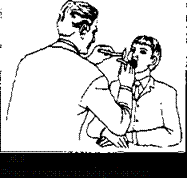

На

голове наиболее популярным сухожильным

рефлексом является рефлекс мандибулярный

(жевательной мышцы).

Вызывается он так: больного просят слегка открыть рот, кладут ему на зубы нижней челюсти конец деревянного шпателя, а другой конец держат левой рукой. Затем по шпателю, как по мостику, ударяют молоточком. Происходит закрывание рта.

Можно тот же рефлекс вызвать ударом молоточка по подбородку или по месту прикрепления верхнего конца жевательной мышцы на скуловой кости.

Этот рефлекс, имеющий мало практического значения и мало изученный, существует, по-видимому, у большинства здоровых людей.

Рефлекторная дуга его проходит через Варолиев мост, причем приводящая и отводящая ее половины заключаются в одном и том же нерве — тройничном.

Кожные рефлексы

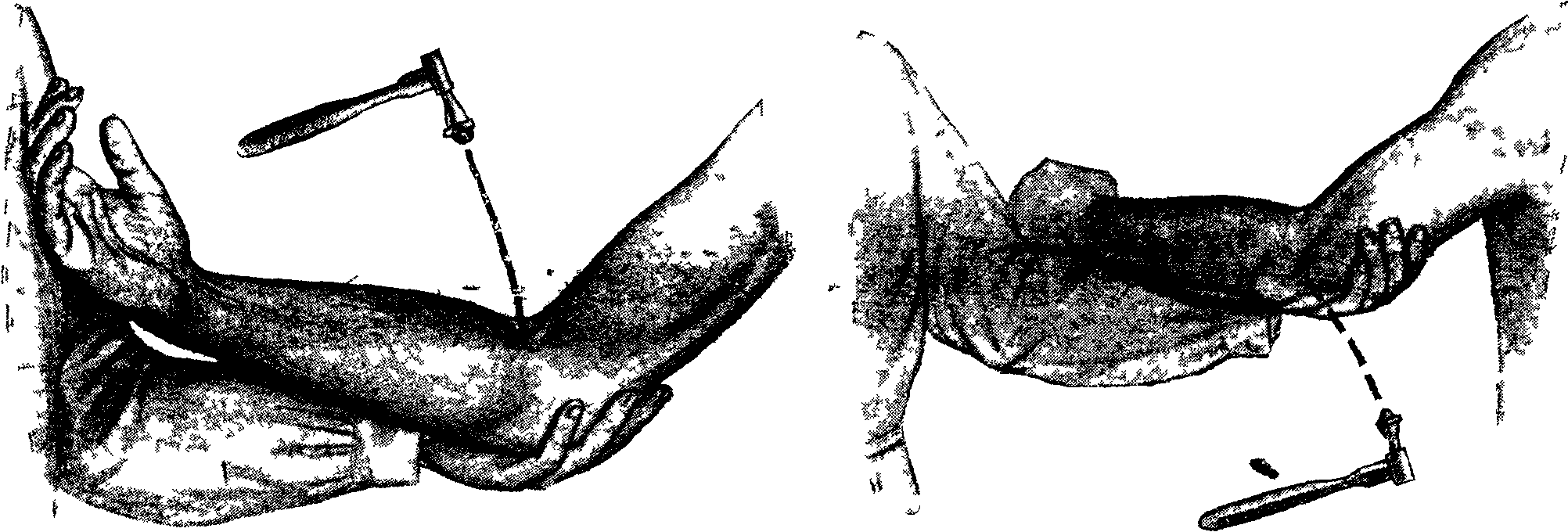

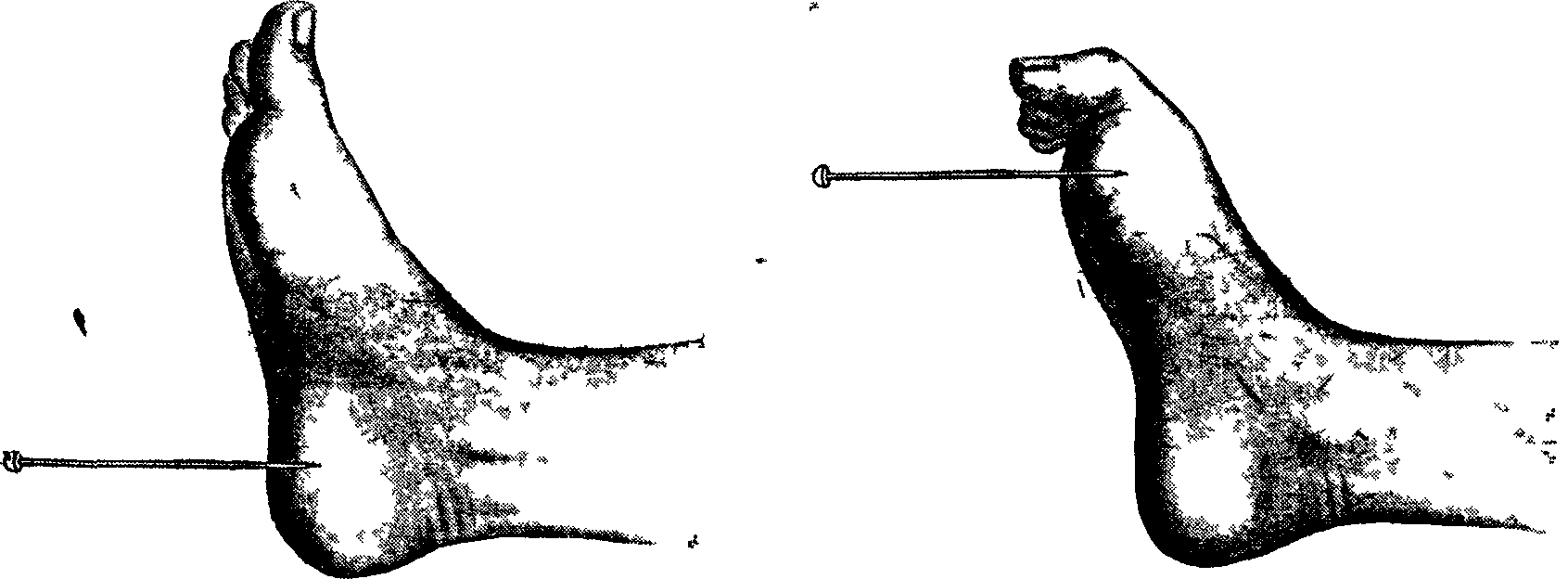

На первом плане в этой группе стоит подошвенный рефлекс.

Для

вызывания его наносят на подошву больного

какое-нибудь кожное раздражение —

слетка колют булавкой, проводят по коже

рукояткой молоточка, остриём булавки

и т. п.

При этом у громадного большинства здоровых людей происходит подошвенное сгибание пальцев.

В какой бы форме ни протекал подошвенный рефлекс, для здорового человека характерно, что все движения совершаются живо, быстро, энергично.

Рефлекторная дуга подошвенного рефлекса проходит на уровне первого и второго крестцовых сегментов (S1 — S2).

Частота этого рефлекса очень велика у здоровых: по-видимому, он близок к постоянным. Мешают его проявлению только такие факторы, как сильная омозолелость подошвы у лиц, ходящих в очень грубой обуви или босиком, а порою даже такие моменты, как застывшие и страшно грязные ноги. Иногда приходится видеть отсутствие подошвенного рефлекса у таких запущенных больных, как только их привезут из деревни. Когда же их приведут в приличный вид, вымоют, отогреют, — рефлекс оказывается налицо.

Следующим важным рефлексом является брюшной. Он состоит в сокращении брюшных мышц при раздражении кожи живота.

Для исследования его поступают так: больной ложится на спину со слегка согнутыми ногами и расслабляет по возможности все мышцы. Исследующий проводит рукояткой молоточка по коже живота в продольном, или поперечном, или косом направлениях, в результате чего происходит сокращение брюшных мышц.

Так как район живота велик, то эту область разделяют на две части: одну выше пупка, другую — ниже, и говорят о «верхнебрюшном, или «супраумбилнкальном», рефлексе и о «нижнебрюшном», или «инфраумбиликальном».

Рефлекторная дуга его проходит на уровне 6 — 12-го грудных сегментов (D6 — D12), причем к супраумбиликальному приурочивают 6 — 9-й грудные сегменты, а к инфраумбиликальному — 10 — 12-й.

Брюшной рефлекс принадлежит к числу очень частых рефлексов — он почти постоянен. Только очень дряблые, атрофированные стенки живота у много рожавших женщин и очень большие степени ожирения у лиц обоего пола являются тем условием, при котором этот рефлекс может понижаться вплоть до нуля.

Дальше существует у мужчин еще один важный кожный рефлекс — рефлекс кремастерный. Он состоит в поднятии кверху яичка вследствие раздражения кожи бедра.

Вызывают

его так: щекочут у яиц

больной лежит на спине, слегка

раздвинув бедра и расслабив мышцы.

Исследующий проводит рукояткой молоточка

по внутренней поверхности бедра, в

области аддукторов, в результате чего

сокращается m.cremaster на стороне

раздражения и подтягивает кверху яичко.

Изредка сокращение m.cremasteris наступает

одновременно с обеих сторон.

Рефлекс этот отличается большой утомляемостью и после нескольких проб обыкновенно исчезает на некоторое время.

Постоянство его очень велико: он отсутствует в 1 — 3% всех случаев, причем и здесь, по-видимому, играют роль местные уклонения от нормы.

Рефлекторная дуга этого рефлекса проходит на уровне 1 — 2-го поясничных сегментов (L1—L2 ).

Когда я начинал излагать учение о рефлексах, я прежде всего познакомил вас со строением рефлекторной дуги, как того анатомического субстрата, по которому протекает рефлекс. Вы видели, что за исключением одного черепного рефлекса, с которым вы успели познакомиться, — рефлекса сm.masseter, — для всех остальных рефлекторная дуга проходит через спинной мозг. Отсюда, между прочим, возникло и название — «спинальные рефлексы».

Такое понимание внутреннего механизма рефлексов вполне приложимо и бесспорно по отношению к сухожильным рефлексам. По отношению же к кожным рефлексам с этой классической концепцией конкурирует другая, называющая кожные рефлексы «церебральными» и проводящая их рефлекторную дугу через головной мозг.

Согласно этому пониманию рефлекторная дуга кожных рефлексов построена не так элементарно, как сухожильных. Она состоит не из двух только нейронов — одного чувствующего и одного двигательного. Приводящая ее половина состоит из всего чувствующего пути — от концевого аппарата в коже и до мозговой коры, т. е. ее составляет цепь из трех и даже, может быть, четырех чувствующих нейронов.

Рефлексы со слизистых оболочек

Здесь на первый план следует поставить глоточный рефлекс, так как ему по старой памяти приписывается большое значение при диагностике истерии.

Вызывается он таким образом: шпателем слегка дотрагиваются до задней стенки зева, в результате чего происходит сокращение всех мышц глотки и гортани с подниманием кверху мягкого неба. При более энергичном раздражении весь этот рефлекс сближается с началом рвотного движения и в отдельных случаях переходит прямо в рвотный акт.

Рефлекторная дуга глоточного рефлекса проходит через продолговатый мозг, причем обе ее половины составляются волокнами 9 — 10-й пары черепных нервов.

Вопрос о постоянстве этого рефлекса неясен и до сих пор. Прежде его считали абсолютно постоянным, и отсутствию его приписывали серьезное диагностическое значение. Теперь диагностическая ценность этого рефлекса понизилась, и соответственно этому легче допускают его непостоянство. Невидимому влияние местных процессов особенно сильно сказывается на факте существования этого рефлекса; а так как в зеве патологические процессы особенно часты (катары, влияние курения и т. п.), то в результате решение поднятого вопроса очень трудно.

Другой рефлекс, — или, если угодно, два рефлекса, — относится к глазному яблоку. Здесь говорят

-

о роговичном, или корнеальном рефлексе

-

о конъюнктивальном.

Исследуются они так: больного заставляют скосить глаза в сторону, отчего большой участок конъюнктивы на том глазу, который отойдет к средней линии, становится достаточным для прикосновения. К этому участку осторожно прикасаются маленькой полоской бумаги, вследствие чего наступает смыкание глазной щели. Это будет конъюнктивальный рефлекс.

Тот же результат получается при дотрагивании до роговицы, и это называется корнеальным, или роговичным рефлексом.

По-видимому, оба эти рефлекса принадлежат к постоянным.

Рефлекторная их дуга проходит через мозговой ствол. Приводящую ее половину составляют волокна тройничного нерва, а отводящую — лицевого.