- •Глава 1. Физиологические аспекты старения...................... 10

- •Глава 2. Характеристика эндогенных геропротекторов

- •Введение

- •Глава 1

- •Структурно-функциональные изменения в организме при старении

- •Профилактика возрастной патологии

- •Геропротекторы

- •Глава 2

- •Многоступенчатая очистка активной субстанции от примесей

- •2.1. Физико-химические свойства

- •Молекулярная масса компонентов нуклеопротеиновых комплексов

- •Содержание сиаловых кислот в нуклеопротеиновых комплексах, выделенных из различных тканей

- •Содержание белка и нуклеиновых кислот в нпк, выделенных из различных тканей

- •2.2. Состав

- •Аминокислотный состав цитаминов

- •Содержание минеральных веществ в нуклеопротеиновых комплексах

- •Содержание микроэлементов нуклеопротеиновых комплексах

- •2.3. Антиоксидантные и геропротекторные свойства

- •Химический состав нуклеопротеиновых комплексов

- •Содержание витаминов в нуклеопротеиновых комплексах

- •Влияние нуклеопротеиновых комплексов на продолжительность жизни мышей

- •2.4. Тканеспецифические свойства

- •Глава 3

- •3.1. Эмбриотоксические и тератогенные свойства

- •3.2. Безопасность в отношении приемных белков

- •3.3. Безопасность в отношении вирусов и протоонкогенов

- •Глава 4

- •4.1. Характеристика больных

- •Распределение больных дисциркуляторной энцефалопатией по полу и возрасту

- •4.2. Эффективность применения церебрамина

- •Эффективность применения церебрамина у больных дисциркуляторной энцефалопатией

- •Динамика субъективных показателей у больных дисциркуляторной энцефалопатией

- •Динамика показателей выполнения корректурной пробы больными дисциркуляторной энцефалопатией

- •Динамика биоэлектрической активности головного мозга у больных дисциркуляторной энцефалопатией

- •Динамика изменения альфа-индекса у больных дисциркуляторной энцефалопатией

- •Глава 5 Применение геропротекторов для профилактики

- •5. 1. Характеристика больных

- •5.2. Исследование эффективности применения корамина

- •Динамика субъективных показателей у больных ишемической болезнью сердца

- •Динамика изменения показателей минерального обмена в крови больных ишемической болезнью сердца

- •Динамика показателей эхокардиографии у больных ишемической болезнью сердца

- •Динамика показателей велоэргометрии у больных ишемической болезнью сердца

- •Глава 6

- •6.1. Характеристика больных

- •6.2. Исследование эффективности применения эпифамина

- •Динамика субъективных показателей у больных с климактерическим синдромом

- •Динамика изменения содержания гормонов гипофиза в сыворотке крови больных с климактерическим синдромом

- •Глава 7

- •Динамика субъективных показателей у больных обменно-алиментарным ожирением с сопутствующей гипертонической болезнью

- •Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных обменно-алиментарным ожирением с сопутствующей гипертонической болезнью

- •Биохимические показатели в периферической крови больных обменно-алиментарным ожирением с сопутствующей гипертонической болезнью

- •Динамика субъективных показателей у больных обменно-алиментарным ожирением с хроническим панкреатитом

- •Динамика показателей гемоцитограммы у больных обменно-алиментарным ожирением с хроническим панкреатитом

- •Динамика биохимических показателей в периферической крови у больных обменно-алиментарным ожирением с хроническим панкреатитом

- •Динамика показателей углеводного обмена у больных обменно-алиментарным ожирением с хроническим панкреатитом.

- •Заключение

3.2. Безопасность в отношении приемных белков

Для анализа биологического материала на содержание прионных белков ВОЗ рекомендованы методы гистохимии, электронной микроскопии, электрофореза и иммуноблотинга с антителами к прионному (РгР) белку [Меморандум совещания ВОЗ, 1992; Киселев О. И. и соавт., 1998; Покровский В. И. и соавт., 2004]. '

С целью подтверждения отсутствия в выделенных нуклео-протеиновых комплексах прионных белков изучали сконцентрированные в 200 раз образцы препаратов. Для изучения использовали НПК, выделенные из органов, наиболее опасных в отношении содержания прионных белков, — коры головного мозга, эпифиза головного мозга, тканей глаза, хрящевой ткани: церебрамин, эпифамин, офталамин, хондрамин соответственно.

Для первичного скрининга прионных инфекций ВОЗ рекомендован гистохимический метод, основанный на окрашивании исследуемого препарата красителем конго-красным. По характерному свечению в скрещенных поляризаторах окрашенного конго-красным препарата можно выявитm наличие в препарате амилоида, т. е. класса белков, к которому относятся прионы.

Результаты гистохимического исследования представлены на рис. 7.

При окрашивании красителем конго-красным сконцентрированных фракций церебрамина, офталамина, эпифа-мина и хондрамина, фиксированных на полиакриламидном геле, не наблюдалось избирательного связывания красителя. Просмотр окрашенных препаратов в скрещен-

Рис. 7. Анализ церебрамина гистохимическим методом

Окрашивание конго-красным х 600. Свечения амилоида не наблюдается. Точки - пузырьки в геле, светлое пятно — рассеяние света в геле

ных поляризаторах не выявил какого-либо характерного для амилоидных агрегатов свечения. При исследовании препарата амилоидной печени человека обнаруживалось яркое избирательное окрашивание конго-красным и характерное желто-зеленое свечение амилоидных фибрилл в скрещенных поляризаторах (рис. 8).

Таким образом, с использованием гистохимического метода наличия амилоида и амилоидоподобных белковых соединений, в том числе прионов, при исследовании НПК выявлено не было.

В настоящее время разработаны более специфичные и высокочувствительные методы выявления прионных белков, чем гистохимическое окрашивание конго-красным, в частности иммуноблотинг и прямое электронно-микроскопическое выявление прионов в виде скрэпи-ассоции-рованных фибрилл (САФ) в сочетании с протеолизом.

Иммуноблотинг — высокоспецифичный метод, позволяющий выявить в препарате различные варианты РгР-белка, в том числе инфекционные прионы.

Рис. 8. Анализ препарата амилоидной печени человека

гистохимическим методом. x6ОО

Свечение амилоидных фибрилл при наблюдении в скрещенных

поляризаторах окрашенного конго-красным препарата

Для иммуноблотинга использовали моноклональные антитела к клеточному (неинфекционному) РгРс и инфекционному РгРSc белкам — 6Н4 (check-kit PRIONICS).

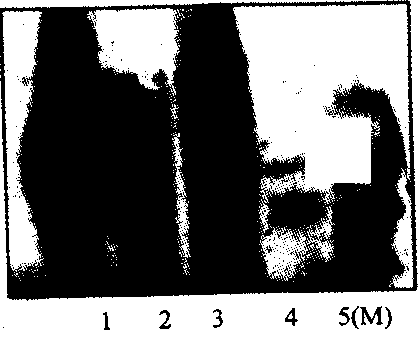

Результаты

исследования представлены на рис. 9 и

10. В препарате хондрамин по результатам

электрофореза в полиакриламидном

геле (рис. 9) не было выявлено белков с

молекулярной массой ниже 45-50 кДа, что

свидетельствует об отсутствии белков

класса прионов (27-30 кДа), После инкубации

мембраны PVDF

с

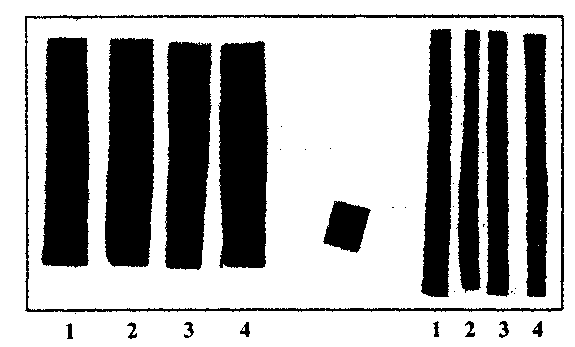

исследуемыми образцами препаратов

хондрамин и офталамин без протеазцой

обработки с антителами 6Н4 и последующего

окрашивания не было выявлено никаких

бэндов связывания, т. е. прионных

белков в исследованных препаратах не

обнаружено (рис. 10).

Рис. 9. Анализ нуклеопротеиновых комплексов методом

электрофореза в полиакриламидном геле

Дорожки: 1 — церебрамин; 2 — хондрамин; 3 — офталамин; 4 — эпифамин; 5 — маркерные белки (молекулярная масса 30, 40 кДа)

В препаратах церебрамин и эпифамин до протеолити-ческой обработки методом электрофореза (рис. 9) были выявлены слабые полосы на уровне молекулярной массы 30-35 кДа, что свидетельствовало о наличии нормального клеточного белка РгРсв исследуемых препаратах. После обработки образцов протеиназой К, инкубации с антителами 6Н4 и последующего окрашивания ни в одном из исследованных препаратов не было выявлено связывания с антителами (рис. 10), что свидетельствует об отсутствии инфекционного прионного белка.

Таким образом, методом иммуноблотинга установлено, что связывания антител с церебрамином, офталамином, эпифамином и хондрамином не наблюдалось. Следовательно, нормальный клеточный прионный белок (РгРс), присутствующий в исходном сырье, эффективно элиминируется в технологическом процессе и в конечном продукте не обнаруживается. Аномальные модификации прионного белка (PrPSc), т. е. инфекционные прионы, также не выявлены.

Прямое электронно-микроскопическое выявление прионных белков в виде скрэпи-ассоциированных фибрилл в сочетании с протеолизом позволяет обнаружить наличие прионов сразу по двум характерным признакам: протео-литической резистентности и морфологическим особенностям фибриллярных структур, образуемых прионами. Некоторые авторы указывают на то, что агрегация отдельных прионных молекул с образованием жгутообразных структур типа САФ может происходить уже после обработки протеиназой К в небольшой концентрации, поэтому в отдельных случаях (видимо, при наличии сильно гликозилированных форм) прионы не обнаруживаются электронно-микроскопически до обработки протеиназой.

При

исследовании сконцентрированных в 200

раз белковых фракций НПК фибриллярных

структур в виде так называемых «прионных

палочек» и скрэпи-ассоциированных

фибрилл выявлено не было. На угольных

подложках обнаруживались только

следы сорбции низкомолеку-

Рис. 10. Анализ нуклеопротеиновых комплексов методом иммуноблотинга

Дорожки: 1 — церебрамин; 2 — хондрамин; 3 — офталамин; 4 — эпифамин. Слева — дорожки до обработки протеиназой К, справа - после обработки

Рис. 1 1 . Анализ церебрамина

электронно-микроскопическим методом

Изображение углеродной подложки, на которой сорбирован церебрамин.

Негативный контраст, х 30 000

Какие-либо волокна отсутствуют. Видны только светлые округлые пятна —

следы сорбции низкомолекулярных водорастворимых соединений. Темные

области — контрастирующее вещество

лярных соединений. После протеолиза никаких структур, похожих на прионы, также не выявлено (рис. 11).

Таким образом, диагностическими методами, рекомендованными ВОЗ, в том числе с использованием иммуноблотинга и электронной микроскопии, белковых соединений класса амилоидов, в том числе прионов, в нуклеопротеиновых комплексах не выявлено.