- •Оглавление

- •Как работать с учебным пособием

- •ВВедение

- •Глава 1. История становления пчеловодства и его значение

- •Глава 2. Систематика и эволюция медоносной пчелы

- •Глава 3. Видовая структура медоносной пчелы

- •ГлГЛава 4. Современные породы медоносных пчел

- •Глава 5. Проблемы гибридизации пород медоносных пчел

- •Глава 6. Внутренняя и внешняя морфология медоносной пчелы

- •6.1. Понятие о пчелиной семье как целостной

- •Биологической и хозяйственной единице

- •6.2. Значение морфометрических признаков медоносных пчел и их оценка

- •6.3. Внешнее строение тела медоносной пчелы

- •6.3.1. Наружный скелет пчел

- •6.3.2. Головной отдел (голова) пчелы

- •Морфометрические измерения хоботка медоносной пчелы

- •6.3.3. Грудной отдел пчелы

- •6.3.4. Брюшной отдел (брюшко) пчелы

- •Морфометрические измерения тергита и стернита медоносной пчелы

- •6.3.5. Морфология ножек медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения голени правой задней ноги медоносной пчелы

- •6.3.6. Морфология крыльев медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения параметров передних и задних крыльев медоносной пчелы

- •6.3.7. Восковые железы пчелы

- •Морфометрические измерения восковых желез медоносной пчелы

- •6.3.8. Жалоносный аппарат или жало медоносной пчелы

- •6.4. Особенности вНутренней морфологии медоносной пчелы

- •6.4.1. Пищеварительная система медоносной пчелы

- •6.4.2. Особенности пищеварения и обмена веществ медоносной пчелы

- •6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

- •6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

- •6.4.5. Дыхательная система медоносной пчелы

- •6.4.6. Выделительная система медоносной пчелы

- •6.4.7. Половая система медоносной пчелы

- •6.4.8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития медоносных пчел

- •6.4.9. Железы медоносной пчелы

- •Глава 7. Разведение и содержание пчелиной семьи. Современная Селекционно-племенная работа в пчеловодстве

- •7.1. Организация пасеки

- •7.1.1. Зимовники и их типы

- •7.2. Инвентарь и оборудование общего назначения

- •7.3. История создания и совершенствования улья

- •7.4. Общие требования к пчелиному дому

- •7.4.1. Составные части ульев и их назначение

- •7.5. Устройство и характеристика основных типов ульев

- •7.5.1. Улей однокорпусный с двумя магазинными надставками

- •7.5.2. Улей многокорпусный

- •7.5.3. Улей двухкорпусный с магазинными надставками

- •7.5.4. Улей 10-рамочный с магазинными надставками

- •7.5.5. Улей-лежак на 16 рамок

- •7.5.6. Улей-лежак на 20 рамок

- •7.5.7. Ульи двухстенные

- •7.5.8. Улей наблюдательный

- •7.5.9. Улей нуклеусный

- •7.6. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с магазинами

- •7.7. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных двухкорпусных ульях

- •7.8. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках

- •7.9. Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях

- •7.10. Первые весенние работы на пасеке

- •Размеры ячеек в новых и старых сотах

- •Число рамок, требующееся для различных типов ульев

- •7.11. Подготовка пчелиных семей к медосбору

- •7.12. Подготовка пчел к зимовке

- •7.13. Зимовка пчел

- •7.14. Корма и кормление пчел

- •7.14.1. Подкормки пчел

- •7.15. Размножение пчел

- •7.15.1. Подготовка семей-воспитательниц и маточных личинок

- •7.15.2. Получение маток без переноса личинок

- •7.15.3. Получение маток с переносом личинок

- •7.15.4. Получение плодных маток

- •7.15.5. Выбраковка, мечение и пересылка маток

- •7.15.6. Подсадка маточников и пчелиных маток

- •7.15.7. Использование и предупреждение роения

- •7.15.8. Искусственное размножение пчел

- •7.15.9. Пакетное пчеловодство

- •Глава 8. Медоносные ресурсы

- •8.1. Современные представления о кормовых базах медоносной пчелы

- •8.2. Некоторые особенности нектаровыделения Медоносными растениями

- •8.3. Основные Медоносы экосистем полей

- •8.4. Основные Медоносы экосистем плодовых и ягодных насаждений

- •8.5. Основные Медоносы лесов

- •8.6. Основные Медоносы лугов и пастбищ

- •8.7. Основные Медоносы лесопосадок и высеваемые специально для медоносных пчел

- •8.8. Учет медоносных растений и Медовый баланс пасеки

- •Медовый запас местности

- •Форма записи в журнале пасечного учета

- •8.9. Методы и способы Улучшения кормовой базы пчеловодства

- •Глава 9.- болезни, враги и вредители пчел

- •9.1. Краткий очерк развития учения о болезнях пчел

- •9.2. Современная Классификация болезней пчел

- •Классификация болезней пчел

- •9.3. Причины возникновения болезней медоносных пчел

- •9.4. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (инструкция)

- •9.5. Незаразные болезни

- •9.5.1. Незаразные заболевания как факторы, способствующие развитию инфекционных и инвазионных болезней

- •9.6. Бактериозы пчел

- •9.7. Вирозы viroses пчел

- •Кандидамикоз – инфекционная болезнь пчел, характеризующаяся поражением передних грудных трахей, перерождением грудных мышц.

- •Мукормикоз пчел - инфекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые пчелы, трутни и матки.

- •9.9. Протозоозы пчел

- •9.10. Гельминтозы пчел

- •9.11. Арахнозы пчел

- •9.12. Энтомозы пчел

- •9.13. Враги и вредители пчел

- •Глава 10. - Технология производства продуктов пчеловодства

- •10.1. Значение продуктов пчеловодства

- •В народном хозяйстве

- •10.2.1. Происхождение, качество и свойства меда

- •10.2.2. Оборудование для откачки меда

- •10.2.3. Устройства, приспособления и оборудование для распечатывания сотов

- •10.2.4. Медогонки

- •10.2.5. Приспособления и устройства для очистки меда

- •10.2.6. Правила безопасной работы при откачке меда

- •10.2.7. Оборудование для обработки, фасовки меда

- •10.3. Пчелиный Воск – состав, фальсификация и технология переработки

- •10.3.1. Общая характеристика воска

- •10.3.2. Оборудование для переработки воскового сырья в пасечных условиях

- •10.3.3. Оборудование для переработки воскового сырья в заводских условиях

- •10.3.4. Технология ОсветлениЯ и очисткИ воска

- •10.3.5. Приспособления и оборудование для получения вощины

- •10.4. Прополис – состав, свойства и получение

- •10.4.1. Состав и свойства прополиса

- •10.4.2. Оборудование и технология сбора и переработки прополиса

- •10.5. Цветочная пыльца и перга - состав, свойства и получение

- •10.5.1. Состав и свойства пыльцы и перги

- •10.5.2. Технология сбора пыльцы и перги

- •10.6. Маточное молочко – состав, свойства и получение

- •10.6.1. Общая характеристика, химический состав и биологические свойства маточного молочка

- •10.6.2. Технология получения маточного молочка

- •10.6.3. Отбор маточного молочка

- •10.7. Пчелиный яд - состав, свойства и получение

- •10.7.1. Состав и свойства пчелиного яда

- •10.7.2. Заготовка пчелиного яда-сырца

- •Заключение

- •Словарь-справочник основных слов и терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Первый год обучения (70 часов) раздел 1. – Биология пчелиной семьи (19 часов)

- •Тема 1. Введение. История становления

- •Тема 2. Систематическое положение медоносной пчелы apis mellifera. Морфометрический метод в.В. Алпатова (1948) и современные методы

- •Тема 3. Особенности внешней морфологии медоносной пчелы apis mellifera, и морфометрический метод идентификации пчел (7 часов)

- •Тема 4. Особенности внутренней морфологии Медоносной пчелы apis mellifera (6 часов)

- •Тема 5. Особенности Выделения воска и строительство сотов пчел (2 часа)

- •Тема 6. Особенности строения половых органов медоносной пчелы. Развитие, выращивание расплода и рост семьи (2 часа)

- •Раздел 2. - Разведение и содержание пчелиной семьи. Селекционно-племенная работа в пчеловодстве (27 часов)

- •Тема 7. Пасечные постройки и пчеловодный

- •Инвентарь (3 часа)

- •Тема 8. Технология содержания пчел в ульях различных типов (3 часа)

- •Тема 9. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке (2 часа)

- •Тема 10. Факторы, влияющие на продуктивность семей пчел. Учет на пасеке (2 часа)

- •Тема 11. Корма и кормление пчел (1 час)

- •Тема 12. Размножение пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 13. Вывод маток (4 часа)

- •Тема 14. Пакетное пчеловодство (1 час)

- •Тема 15. Интенсивная технология содержания пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 16. Перевозка пчел на медосбор и опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур

- •Тема 17. Племенная работа в пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Научно обоснованная технология зимовки пчелиных семей (3 часа)

- •Практические занятия на пасеке по первому году обучения (24 часа)

- •Второй год обучения (70 часов)

- •Раздел 3.- болезни и вредители пчел (29 чаСов)

- •Тема 1. Введение. Исторические сведения о болезнях пчел и их классификация (1 час)

- •Тема 2. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (1 час)

- •Тема 7. Протозоозы пчел (4 часа)

- •Тема 8. Арахнозы пчел (4 часа)

- •Тема 9. Враги и вредители пчел (3 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •Раздел 5. - медоносные ресурсы (16 часов)

- •В пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Нектаропродуктивность растений (2 часа)

- •Тема 19. Медоносы лесов, парков и лесозащитных насаждений (4 часа)

- •Тема 20. Медоносы сельскохозяйственных растений (4 часа)

- •Тема 21. Медоносы садов, овощных севооборотов и бахчей (3 часа)

- •Занятие 32. Основные медоносы плодово-ягодных культур (лабораторно-практические занятия - 1 час). Основные виды. Календарь цветения. Медовая продуктивность.

- •Тема 22. Медоносы, высеваемые специально для пчел. Определение медовой продуктивности местности. Медовый баланс пасеки (2 часа)

- •УчебнЫй план

- •Учебное пособие для учащихся 10-11 профильных классов общеобразовательных учреждений

9.13. Враги и вредители пчел

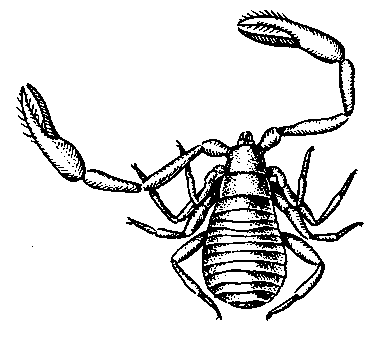

Ложноскорпионы (Pseudoscorpiones) – мелкие (до 7 мм) паукообразные, внешне похожие на скорпионов, но с широким 11-сегментным закругленным сзади брюшком без хвостовой иглы. Дышат трахеями. Педипальпы снабжены клешнями, на конце подвижного членика хелицер открывается проток паутинных желез. В передней части головогруди расположены 1-2 пары глаз, иногда они отсутствуют, имеют 4 пары ног (рис. 9.20). Известно около 1300 видов, в том числе на территории Европы – 20.

Рис. 9.20. Ложноскорпион Chelifer cancroides

Ложноскорпионы питаются мелкими беспозвоночными, оплодотворяются без копуляции, с помощью сперматофора, который самец откладывает на субстрат перед самкой. Оплодотворенная самка строит в различных трещинах, под камнями, корой деревьев колоколовидное гнездо размером в несколько миллиметров. Выход яиц в выводковую камеру тела самки происходит через месяц, число яиц различно; у книжного скорпиона (Chelifer cancroides) их может быть 20-40. Эмбриональное развитие продолжается 18-39 дней. Пройдя стадию эмбриона и личинки первого возраста, последняя линяет, превращается в подвижную протонимфу и покидает гнездо. Последующие три линьки проходят во вновь построенных гнездах и продолжаются 10-21 день. Взрослые самки книжного скорпиона живут до 5 лет; встречаются они сравнительно редко, немногочисленны.

В гнездах медоносных пчел, но чаще других видов находят книжного скорпиона. Тело его от бледно-желтого до коричнево-черного цвета, длина 3-4 мм. Встречается в старых книгах, коллекциях насекомых, гербариях и т.п., а также на теле различных живых насекомых. В ульях находят под крышкой, на стенках, сотах и дне. При вскрытии улья прячется в затененных местах. Питается насекомыми, нематодами, мелкими клещами, личинками первого возраста восковой моли и браул. Некоторые виды могут нападать на личинок пчел. В целом роль этих членистоногих в гнездах пчел неясна. Специальных мер защиты не требуется.

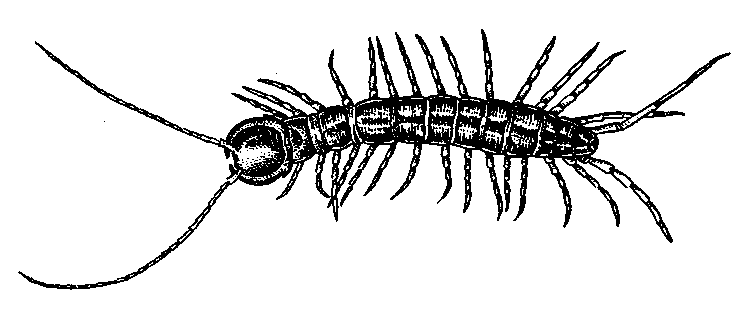

Многоножки (Myriopoda) – наземные трахейнодышащие членистоногие с туловищем, состоящим из большого количества сегментов или из несколько отличающихся друг от друга сегментов (т.е. из гомономных или гетерономных сегментов) (рис. 9.21). В настоящее время известно около 9 тыс. видов, из них на территории РФ – около 1500. Особенно многичсленны они на юге страны. Эти членистоногие ведут ночной образ жизни, а днем находятся под опавшей листвой, в дуплах, под корой погибших деревьев, в тещинах стен жилых помещений и т.д. Многоножки (Scutigera sp.) нападают на открытый расплод перед его запечатыванием и уничтожаюь личинок пчел.

Меры борьбы: пчел содержат в исправных ульях без щелей, в местах обитания многоножек летковое отверстие в ульях на ночь сужают.

|

Рис. 9.21. Многоножка |

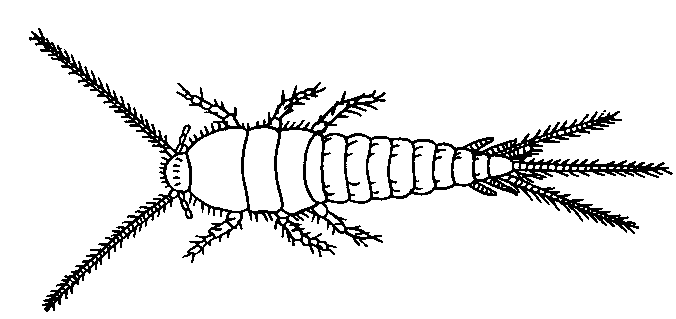

Щетинохвостка (Thysanura) – мелкие бескрылые насекомые с длинным телом, покрытым чешуйками, конец брюшка с 3 хвостовыми нитями (рис. 9.22). Живут они в скалах, муравейниках, некоторые виды встречаются в складах пищевых продуктов. В фауне России известно 5 видов, из них для пчеловодства опасна чешуйница сахарная (Lepisma saccharina). Это подвижное насекомое до 1 см величиной, ведет ночной образ жизни, встречается на кухнях жилых квартир, а также под крышкой ульев. Питается медом, может переносить возбудителей болезней. Встречаются повсеместно.

Меры борьбы – поддерживать чистоту в ульях.

|

Рис. 9.22. Чешуйница сахарная (Lepisma saccharina)

Муравьи (семейство Formicidae, oтряд Hymenoptera) Присутствуют в семьях пчел почти на каждой пасеке. Наиболее часто встречаются малые лесные (Formica polyctena), рыжие лесные (Formica rufa), луговые (Formica pratensis) муравьи и т.д. Живут семьями или сообществами. Селятся они в утеплениях ульев, расхищают и загрязняют мед, иногда нападают на открытый расплод. Чтобы предупредить нападение муравьев, пасеку размещают в местах, не занятых ими. Репеллентными свойствами для муравьев обладают томат, котовник, хризантема. Ножки подставок ульев смазывают автолом, солидолом или другими минеральными маслами. Основная мера профилактики – содержание сильных семей в добротных ульях.

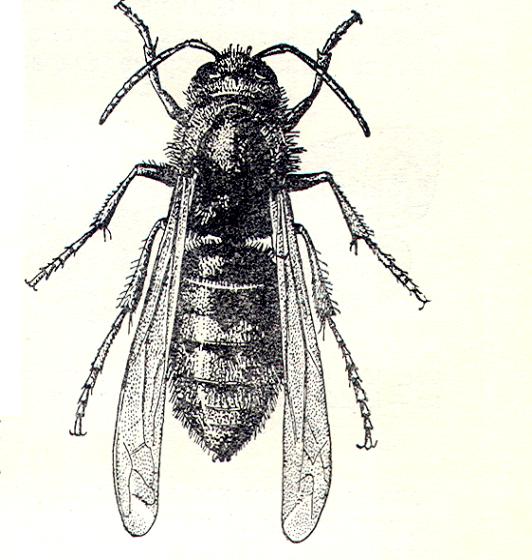

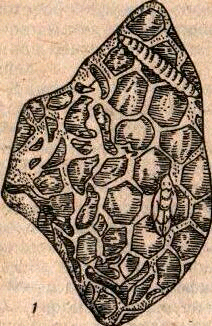

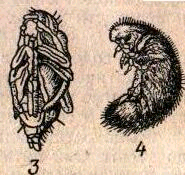

Восковые моли. Ночные бабочки пепельно-серого цвета размерами 20х35 мм (Большая моль, Galleria mellonella) (рис. 9.23) и 18х23 мм (Малая моль, Achroca grisella). При сильном поражении ими гнезд развитие семей задерживается, наблюдается гибель расплода. Большие повреждения наносят моли сотам и восковому сырью. Личинки молей, в течение 2,5-4 месяцев, питаясь воском, разрушают соты, проделывая в них ходы.

Диагноз ставят при обнаружении личинок вредителя. Для профилактики поражения молью содержат сильные семьи в сжатых обновленных гнездах, поддерживают чистоту в ульях. Нельзя хранить соты внутри гнезд. Ежегодно не менее трети старых сотов обновляют. Их хранят в специальных, хорошо проветриваемых помещениях или отдельных герметических шкафах. Выбракованные соты перетапливают на воск.

Запасные ульи, помещения со стеллажами и другие приспособления для хранения сотов и воска периодически тщательно очищают и подвергают дезинсекции. Для борьбы с восковой молью соты, находящиеся на хранении, нагревают при температуре 49-550С в течение 1 часа, промораживают при температуре – 100С в течение 1,5 часа (соты с пергой не промораживают). При герметизации сотовых рамок пленкой можно использовать сернистый газ, пары 80-% уксусной или муравьиной кислоты, а также другие разрешенные средства. Соты хранят в ящиках, заполненных бессмертником, багульником, перечной мятой, что предупреждает проникновение в них восковой моли.

Рис. 9.23. Большая восковая моль, Galleria mellonella (1—сот, пораженный молью; 2—гусеница; 3—кокон; 4—куколка; 5—бабочка-самец; 6—бабочка-самка)

Перговая моль принадлежит к семейству огневок. По внешнему виду, такая же, как и моли, живущие в муке, сухофруктах и других продуктах. Гусеницы перговой моли грязно-беловатые с темными пятнами на теле, живут на рамках с пергой.

Меры борьбы и профилактика. Поддержание в чистоте ульев и сотохранилищ, содержание сильных семей, окуривание сотов и помещений сернистым газом.

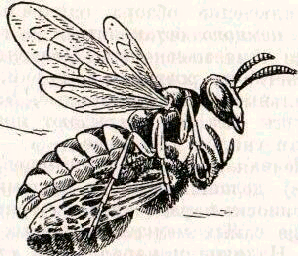

Осы – большая группа жалящих общественных насекомых из семейства перепончатокрылых. Своих личинок выкармливают разжеванными мелкими насекомыми. Некоторые осы, а также шершень обыкновенный (Vespa crobro) (рис. 9.24) и шершень большой (Vespa orientalis) ловят в этих целях и пчел.

Осы часто проникают в ульи и похищают мед. Этим особенно отличаются осы обыкновенная, рыжая, лесная и оса-псилит.

Осенью у ос и шершней, как и у шмелей, гнезда распадаются и перезимовывают только отдельные самки, впадая на этот период в состояние анабиоза. Весной перезимовавшие самки создают новые семьи. Они делают гнезда шаровидной формы с легкой оболочкой разной величины, выбирая для этих целей закрытые места, сараи, чердаки, нередко поселяются под крышами ульев, а также используют норы в земле; отстраивают горизонтальные соты, в несколько ярусов, односторонние, обращенные ячейками вниз. Материалом для строительства сотов служат пережеванная древесина и стебли растений, склеенные секретом слюнных желез.

|

Рис. 9.24. Шершень обыкновенный, Vespa crobro

Меры борьбы заключаются в уничтожении осиных гнезд, установке на территории пасеки открытых стеклянных бутылок с небольшим количеством разбавленного меда (лучше старого) или сахарного сиропа.

Филант, или пчелиный волк (Philanthus triangulum) – сильная и весьма подвижная оса длиной 12-15 см, ярко-желтой окраски, чередующейся с черной (рис. 9.25). Голова большая, с сильными челюстями. Для выкармливания своих личинок роет на сухой, оголенной от растительности почве, глубокие норы и приносит для каждой личинки до 4-6 зажаленых пчел. Наносит пчеловодству большой вред.

Меры борьбы: распахивают и засевают оголенные поля травой, высаживают деревья; земляные входы филантов в почву поливают водой, покрывают листвой, смазывают ядовитыми веществами.

|

|

А |

Б |

|

Рис. 9.25. А-Пчелиный волк Philanthus triangulum с добычей - медоносной пчелой, Б-голова пчелиного волка (для волка характерна наличие короны между усиками и острыми челюстями)

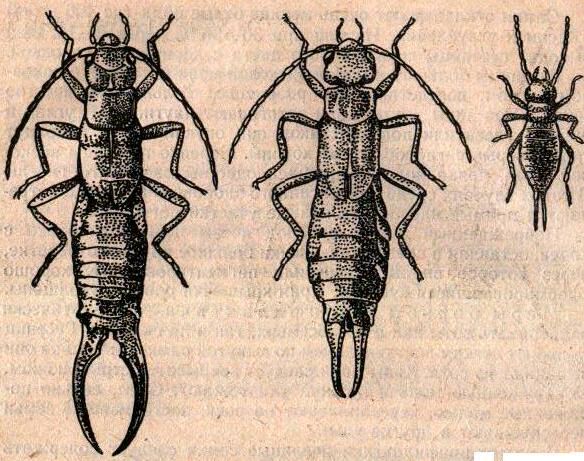

Уховертка, отряд уховертки Dermaptera (рис. 9.26). На пасеках встречаются в основном два вида: уховертка обыкновенная (Forficula auricularia L.) и уховертка огородная (Forficula tomis Kol.) – насекомое коричневого цвета, с удлиненным телом, на конце которого имеются «Щипцы», состоящие из твердых крючков. Питается медом, пергой, пчелами.

Для профилактики и борьбы с уховертками улья содержат сухими, донья ульев очищают от мусора, утепляющий материал просушивают на солнце. Ножки ульев смазывают автолом.

|

Рис. 9.26. Уховертки

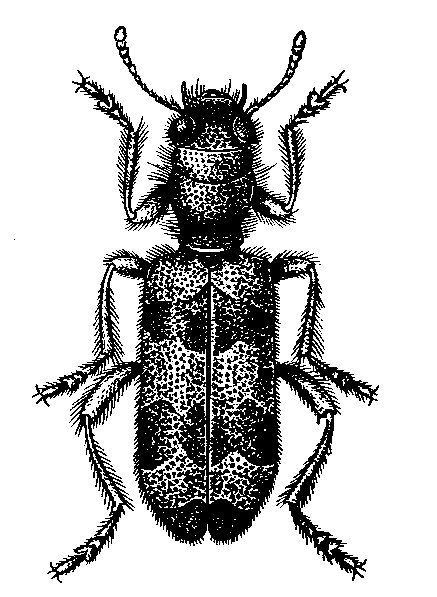

Пчеложук пчелиный (Trichodes apiarus) относятися к семейству жуков-пестряков. Насекомое размером 10-16 мм, имееет надкрылья красного цвета с двумя темно-синими перевязями. Жуки проникают в улей, где и откладывают яйца. Их личинки ярко-розовые, очень подвижные, живут на дне улья, в щелях и мусоре, но иногда поднимаются на соты, проделывая в них ходы и поедая расплод. Могут питаться мертвыми и умирающими пчелами, куколками, личинками пчел. Зрелые личинки жука покидают улей и окукливаются в почве.

Меры борьбы и профилактика. Поддерживают чистоту на территории пасеки и в ульях. Содержат сильные семьи.

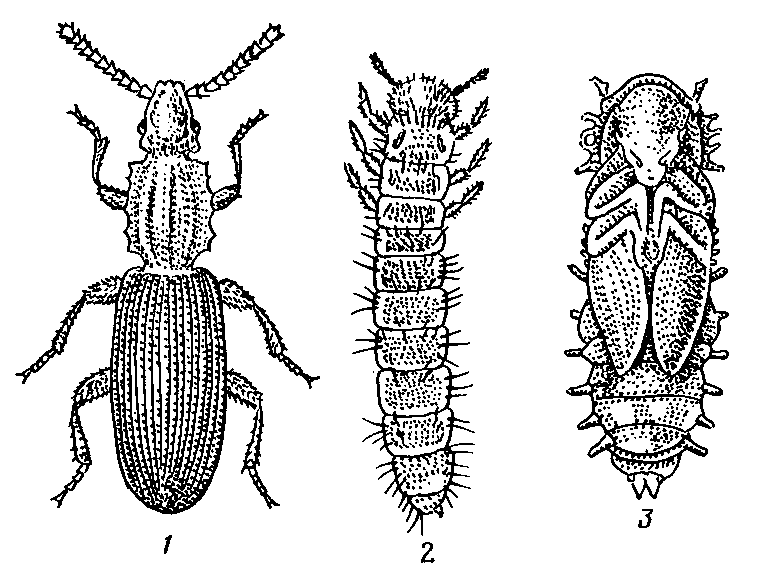

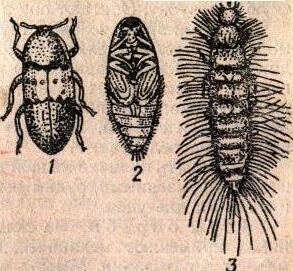

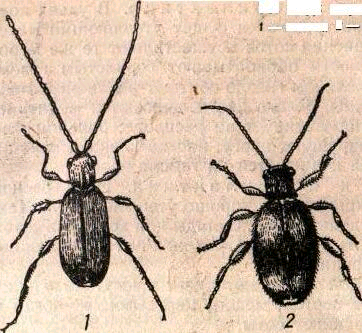

Ветчинный кожеед (Dermestes larborius) – жук размерами 8х3,5 мм, черного цвета, с поперечными коричневатыми полосами на передней части надкрыльев, является представителем семейство Dermestidae (рис. 9.27). Появляется обычно в слабых пчелиных семьях. Питается утепляющим материалом, деревом рамок и ульев, пергой, расплодом, трупами пчел. К основным мерам борьбы с ветчинным кожеедом относятся: содержание сильных семей, слежение за чистотой в ульях, проветривание и дезинфекция сотохранилища.

Рис. 9.27. Ветчинный кожеед, Dermestes larborius:

1-жук; 2-куколка; 3-личинка

Вор-притворяшка (Ptinus fur) – жук из рода Ptinus (рис. 9.28). Насчитывается до 20 видов, из которых наиболее часто встречается жук-притворяшка размерами 4х1,5 мм. Самки в 2 раза крупнее самцов. Питается утепляющим материалом, пергой, сотами и деревянными частями улья.

Меры борьбы. Содержат сильные семьи, обеспечивая их кормом в достаточном количестве. Утепляющий материал систематически просушивают на солнце.

Рис. 9.28. Жук вор-притворяшка, Ptinus fur: 1 - самец; 2 - самка; 3 - куколка;

4 - личинка

Пестряки (Cleridae) можно встретить на цветках или коре деревьев. Жуки средней величины, большеголовые, имеют 11-члениковые пильчатые или булавовидные усики. Окраска жуков обычно яркая, надкрылья в разноцветных поперечных полосах (рис. 9.29)

Рис. 9.29. Пестряк пчелиный, Trichodes apiarus

В семействе известно свыше 3,5 тыс. видов. Распространены преимущественно в тропических и субтропических странах, а на территории России обитает около 55 видов. Личинки и взрослые жуки – хищники, охотятся днем; жуки хватают свою жертву передними ногами и затем выедают мыгкие части ее тела. Личинки ведут скрытный образ жизни, поедают личинок других насекомых, преследуя их по ходам в стеблях растений или древесины.

В грязных ульях поселяются личинки пестряка пчелиного (Trichodes apiarus), которые приносят ощутимый вред, уничтожая личинок и куколок пчел. Надкрылья жука красные с темными перевязями и черной вершиной, тело синевато-черное, покрыто густыми короткими волосками. Величина жука 10-16 мм. Встречаются они преимущественно на цветах зонтичных и сложноцветных растений, где охотятся за насекомыми, на юге и в центральных областях – в мае и июне, а на севере – в июле. При 280С самка в течение жизни (22-29 дней) откладывает более 200 яиц в трещины гнезд одиночных и медоносных пчел. К яйцекладке способны как оплодотворенные, так и неоплодотворенные самки жука. Яйца красновато-оранжевого цвета размером 2,1х0,51 мм. Через 17-18 дней из них выходят личинки, они живут 107-138 дней на дне улья, где питаются пыльцой и мертвыми пчелами, проникают в соты, разрушают их и пожирают личинок пчел. Одна личинка жука способна уничтожить от 18 до 53 личинок пчел. Зимуют личинки и куколки жука; цикл развития может длиться 5 и более лет. В гнездах пчел и ос развиваются личинки пестряка украшенного (T. ornatus). Взрослые жуки держатся на цветах и на них откладывают яйца. Вышедшие из яиц личинки прикрепляются к осам или пчелам и попадают в их гнезда, где поедают личинок.

Меры борьбы. Содержат сильные семьи, поддерживают чистоту в семье, организуют хороший уход за пчелами.

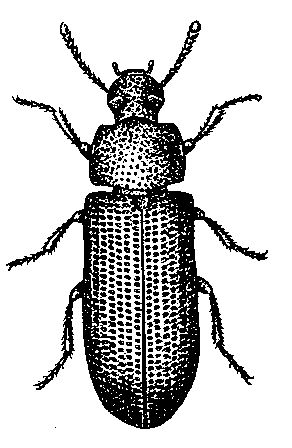

Плоскотелки (Cucujidae) – мелкие жуки с плоским удлиненным телом размером 1,3-3,5 мм. Лапки их ног у большинства видов 5-члениковые, иногда у самцов передние лапки 4-члениковые, у некоторых видов все лапки имеют 4 членика. Надкрылья с продольными точечными бороздками или килями. Жуки и личинки многоядны, последние нередко ведут хищнический образ жизни. В мировой фауне известно около 80 видов, в том числе 5-6 видов относятся к вредителям зерна и зернопродуктов.

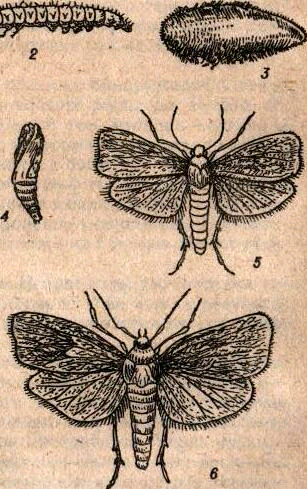

Как вредитель продуктов пчеловодства известен суринамский мукоед (Oryzaephilus surinamensis) (рис. 9.30).

|

Рис. 9.30. Суринамский мукоед, Oryzaephilus surinamensis: 1 – жук, 2 – личинка, 3 - куколка |

Вид широко распространен. Жуки длиной 1,8-3,5 мм, тело плоское, желто-бурого или черно-бурого цвета. Переднегрудь отграничена от брюшка резкой перетяжкой, на боках ее расположено шесть зубцов, на спинной стороне два продольных желобка. Усики не длиннее половины тела, булава состоит из трех члеников. Самцы отличаются от самок маленьким зубчиком на нижней стороне задних ног. Жуки живут 2-3 года, прячутся в темных увлажненных местах, способны к длительному голоданию: при 12-140С – до 72 дней, при 25-270С – до 44 дней. Оптимальная температура для их развития 25-270С. Самка откладывает в углубления и щели в течение жизни до 600 яиц, в среднем – 285. Яйца продолговатые, белые. Вышедшие личинки белые или светло-желтые, тело приплюснуто, голова коричневая, хорошо заметны усики и редкие волоски на теле. На спинной стороне трех грудных колец имеется по два крупных коричневых пятна. Задний конец тела закруглен. Длина личинки до 4мм. При 25-270С они заканчивают развитие на 12-18 день. Куколка длиной 2,5-3 мм, приплюснута, желтоватая. Имеет шесть шипов по бокам груди и по одному сбоку каждого сегмента брюшка, конец которого с двумя прямыми шипами. Фаза куколки продолжается 6-11 суток. Весь цикл развития при 27,20С заканчивается за 22 дня, при 180С – 240 дней. При температуре ниже 160С и влажности субстрата меньше 16-18% насекомые погибают. Повреждают зерно, зернопродукты, сухие фрукты и овощи, в ульях медоносных пчел питаются пергой, обнаружены в инкубаторах пчел-листорезов, но не причиняют там большого вреда.

Меры борьбы: необходимо следить за чистотой в ульях и сотохранилищах.

Чернотелки (Tenebrionidae) – жуки небольших или крупных размеров, тело продолговатое, приплюснутое черного цвета. Наличник прикрывает основание усиков (рис. 9.31). Усики 11-члениковые. Передние тазиковые впадины замкнутые, передние и средние лапки – 5-члениковые, задние – 4-члениковые. У большинства видов задняя пара крыльев отсутствует и жуки не летают. Взрослые насекомые всеядные, некоторые растительноядные, личинки питаются растительной пищей. Распространеня в степях и пустынях. В мировой фауне известно 20 тыс. видов, в пределах России – свыше 1000 видов, из которых в сотохранилищах обнаруживают большой и малый мучные хрущаки, белоусый хрущ и другие виды. Четыре вида известны как вредители пчел-листорезов.

Меры борьбы те же, что и с восковыми молями.

|

Рис. 9.31. Чернотелка |

Бабочка «мертвая голова» (Acherontia atropos) – представитель семейства бражников. Крылья в размахе до 13 см. На спинке желтый рисунок, напоминающий череп человека. Распространена широко. Гусеница питается листьями главным образом пасленовых растений, в том числе картофеля, бабочка – вытекающим древесным соком, медом в ульях. Издает скрипучий звук. Меры борьбы: на ульи летковые заградители.

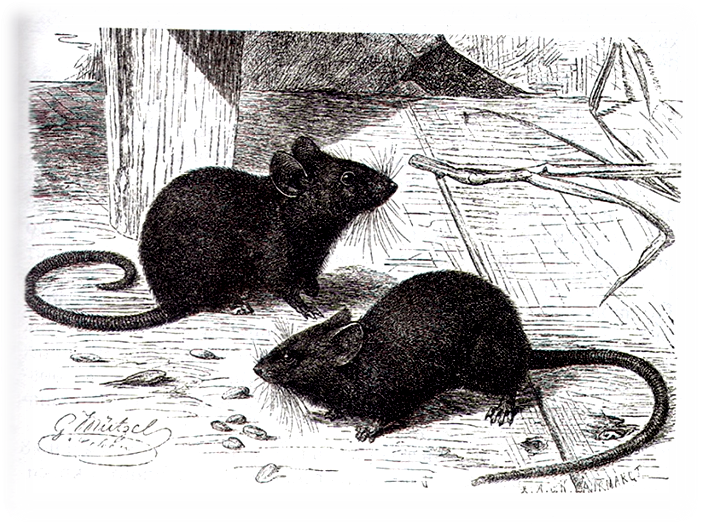

Мышиные - семейство млекопитающих отряда грызунов. Длина тела от 5 до 49 см. телосложение относительно стройное у большинства видов. Наносят пчелам большой вред. Они проникают в ульи через летки и щели, а также сами прогрызают отверстия. Поселившись в зимовнике, они устраивают свои гнезда прямо в улье, разрушают соты, съедают и загрязняют мед, пергу и причиняют пчелам беспокойство. В пчелиных семьях встречаются следующие виды мышей:

Домовая мышь (Mus musculus) – серого цвета, переходящего на животе в светло-серый. Длина тела 7-10 см, длина хвоста равна длине тела, морда заостренная (рис. 9.32).

Рис. 9.32. Домовая мышь, Mus musculus |

Полевая мышь (Apodemus agraris) – бурого цвета с черной полосой вдоль спины до хвоста. Длина тела – 8-12 см, длина хвоста составляет 2/3 длины тела, морда тупая (рис. 9.33).

Рис. 9.33. Полевая мышь, Apodemus agraris |

Лесная мышь (Apodemus sylvaticus) – серо-бурого цвета с желтовато-белым брюшком и ногами. Длина тела – 8-10 см, длина хвоста превышает длину тела.

Меры борьбы. На складах, сотохранилищах и в зимовниках применяют механические, химические и биологические методы дератизации. Мышей уничтожают при помощи различных механических средств. К ним относятся бочки или ямы с водой, разные типы мышеловок, капканов, ловушек, которые предварительно заправляют мясными, растительными или рыбными приманками. Эффективны приманки, приготовленные из зерен пшеницы, овса, ячменя, кукурузы, муки, комбикорма и 10-15% меда или растертых сотов с медом и пергой и добавлением к смеси одного из ядов (на 1 кг приманки: 0,5%-ного зоокумарина - 150,0 г, радитина – 30-50,0, фосфида цинка - 10,0-20,0, пенокумарина - 10,0-15,0, фенталацина - 40,0-60,0, монофторина - 20,0 г.), либо готовая приманка амус, предназначенная для истребления мышей и крыс. Приманки раскладывают в течение 2-3 дней подряд, порциями по 50-500 г.

На складах и в зимовниках щели заделывают железом, цементом или глиной со стеклом (10:1). Биологические средства борьбы с грызунами по заказу хозяйства или владельцев применяют санитарные эпидемиологические станции. Химические и бактериологические средства применяют под контролем ветеринарных специалистов.

Профилактика. В ульях на летки ставят металлические заградители. В зимовнике щели и отверстия тщательно закрывают металлической сеткой или жестью, пол утрамбовывают песком толщиной до 10см, норы мышей забивают глиной с битым стеклом. Стены зимовника белят известью; стеллажи для ульев устанавливают не ближе 30см от стены. К стоякам стеллажей прикрепляют воронкообразный козырек шириной не менее 10см на высоте 40-50см от пола.

Куньи (Mustelidae) имеют удлиненное тело с более или менее короткими конечностями, снабженными невтяжными когтями. Относятся к отряду хищные млекопитающие. Питаются мышевидными грызунами, лягушками, птицами, насекомыми, реже растительной пищей (ягоды, орехи, корни). Многие хорошо лазают по деревьям. Распространены широко, встречаются во всех ландшафтах, однако их численность небольшая. Определенный ущерб пчеловодству могут иногда наносить лесной или темный хорь, лесная куница, барсук. Эти животные разоряют гнезда диких пчел, поедают расплод и мед. Куницы могут уничтожать и взрослых пчел. Основной вред эти животные приносят, забираясь в места хранения меда.

Обыкновенная землеройка-белозубка (Sorex aroneus) – бурого или коричневого цвета, брюшко светлое. Длина тела – 5-7 см, морда заостренная.

Малая землеройка-беззубка (Sorex minutes) – бурого или коричневатого цвета. Длина тела – 4-6 см, хвоста – 3-4 см.

Профилактика: оборудование специальных сотохранилищ; хранение рамок с медом в плотных шкафах, ящиках, ульях; мед - в специальной плотно закрывающейся таре.

Медведь бурый (Ursus arctos) может причинять большой вред пасекам, расположенным в глухих местах горно-лесной зоны.

Рис. 9.34. Щурка золотистая, Merops apiaster

|

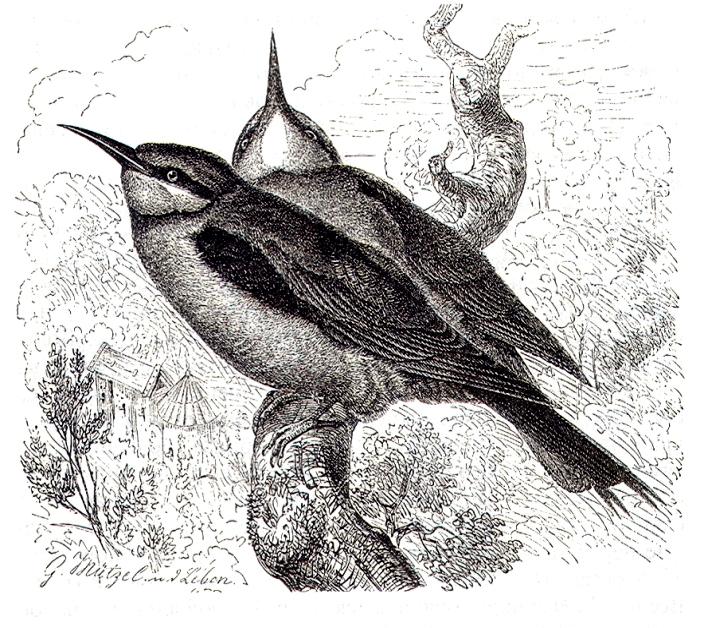

Щурка золотистая (Merops apiaster) распространена преимущественно в южных областях, является представителем семейства ракшеобразных (рис. 9.34). Эта птица величиной со скворца имеет зеленовато-голубую окраску перьев, зоб золотисто-желтого цвета, буро-коричневую спину и голубовато-зеленый хвост. Гнезда устраивает в земле, над обрывами берегов рек, озер, оврагов. |

Щурка – полезная птица, уничтожающая много вредных насекомых, однако, питаясь пчелами, она ежедневно уничтожает до 800-1000 особей.

Меры борьбы: устанавливают на пасеке трещотки, при налетах щурки на пасеку целесообразно включать проигрыватель с пленкой, на которой зафиксированы звуки, издаваемые пойманной птицей.

Синицы. Наиболее распространена большая синица (Parus major) (рис. 9.35). Все синицы насекомоядные, и хотя некоторые из них едят коноплю, подсолнух, еловые семена, на одном растительном корме они чахнут и погибают.

Облик большой синицы знаком всем. Ее отличают по зелено-желтому «платью», по черной шапочке и белым щечкам, характерному пению. С начала гнездового периода и до поздней осени синицы - обитатели лесов, садов и парков, а с началом холодов тянутся к человеческому жилью. В осенне-зимний и ранневесенний периоды прилетают за кормом и на пасеки и могут нанести немалый вред пчелам, зимующим на воле. Они садятся на прилетную доску, постукивая клювом о стенку улья, беспокоят семьи, а потом хватают и поедают выползающих из летка пчел. Иногда синицы нападают на отдельные семьи стаями и уничтожают их в течение зимы.

При борьбе с синицами необходимо защищать летки ветками или досками так, чтобы они не могли проникнуть к пчелам. Устраивают отпугивающие приспособления в виде флажков или отвлекающие подкормки.

|

Рис. 9.35. Большая синица, Parus major

Пчелоеды (Pernus apivorum) или осоеды (Pernus apivorum orientalis) представители семейства ястребиных – птицы величиной с сокола: самец темно-бурый, самка сверху темно-бурая, снизу светло-бурая (рис. 9.36). Питаются перепончатокрылыми насекомыми, в том числе пчелами, лягушками, грызунами. Меры борьбы те же, что и с золотистой щуркой.

Дятлы - птицы средней величины с долотообразным клювом (рис. 9.36). Все дятлы: белоспинный, большой пестрый и малый пестрый - истребляют вредителей леса. Залетая на пасеки, дятлы могут причинить значительный вред пчелиным семьям поздно осенью. Дятел стучит клювом по улью, отчего пчелы возбуждаются, выходят через леток, где их поедает птица или они погибают от холода.

Для профилактики перед летком ульев ставят навесы с П-образно согнутой сеткой. Ульи содержат исправные, без щелей, окрашенные. Следует помнить, что дятлы подлежат охране.

Наблюдались случаи, когда рабочих пчел, нагруженных ношей, склевывали ласточки, серая мухоловка, обыкновенный воробей, горихвостка обыкновенная, белая трясогузка, желтоголовый королек, редко скворцы, дрозды и другие птицы. Существенного вреда эти птицы пасекам не наносят и особых мер профилактики не требуют. Однако их следует отпугивать.

|

|

|

||

1 |

2 |

3 |

||

Рис. 9.36. - Черноголовый сорокопут, Lankis minor, 2 - Большой пестрый дятел, 3 - Европейский осоед, Pernus apivorum orientalis

Сорокопуты (отряд воробьинообразные) (рис. 9.36) – серый (Lankis excubitor), рыжий или зеленый (L. callurio), красноголовый (L. senator), черноголовый (L. minor) – истребляют большое количество пчел на медоносных растениях. Меры борьбы те же, что и с золотистой щуркой.

Ключевые слова и термины: враги, вредители, птицы, млекопитающие, насекомые, бабочки, перепончатокрылые.

Вопросы для повторения и задания:

1. Назовите основных врагов и вредителей пчел.

2. Биология восковой моли и методы борьбы с ней.

3. Назовите основные меры борьбы с мышами на пасеке.

4. Какой вред наносит сорокопут и щурка?

5. Назовите основные меры борьбы с шершнем.

Объясните значение следующих терминов и слов: вредитель медоносных пчел, враг медоносных пчел.