- •Оглавление

- •Как работать с учебным пособием

- •ВВедение

- •Глава 1. История становления пчеловодства и его значение

- •Глава 2. Систематика и эволюция медоносной пчелы

- •Глава 3. Видовая структура медоносной пчелы

- •ГлГЛава 4. Современные породы медоносных пчел

- •Глава 5. Проблемы гибридизации пород медоносных пчел

- •Глава 6. Внутренняя и внешняя морфология медоносной пчелы

- •6.1. Понятие о пчелиной семье как целостной

- •Биологической и хозяйственной единице

- •6.2. Значение морфометрических признаков медоносных пчел и их оценка

- •6.3. Внешнее строение тела медоносной пчелы

- •6.3.1. Наружный скелет пчел

- •6.3.2. Головной отдел (голова) пчелы

- •Морфометрические измерения хоботка медоносной пчелы

- •6.3.3. Грудной отдел пчелы

- •6.3.4. Брюшной отдел (брюшко) пчелы

- •Морфометрические измерения тергита и стернита медоносной пчелы

- •6.3.5. Морфология ножек медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения голени правой задней ноги медоносной пчелы

- •6.3.6. Морфология крыльев медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения параметров передних и задних крыльев медоносной пчелы

- •6.3.7. Восковые железы пчелы

- •Морфометрические измерения восковых желез медоносной пчелы

- •6.3.8. Жалоносный аппарат или жало медоносной пчелы

- •6.4. Особенности вНутренней морфологии медоносной пчелы

- •6.4.1. Пищеварительная система медоносной пчелы

- •6.4.2. Особенности пищеварения и обмена веществ медоносной пчелы

- •6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

- •6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

- •6.4.5. Дыхательная система медоносной пчелы

- •6.4.6. Выделительная система медоносной пчелы

- •6.4.7. Половая система медоносной пчелы

- •6.4.8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития медоносных пчел

- •6.4.9. Железы медоносной пчелы

- •Глава 7. Разведение и содержание пчелиной семьи. Современная Селекционно-племенная работа в пчеловодстве

- •7.1. Организация пасеки

- •7.1.1. Зимовники и их типы

- •7.2. Инвентарь и оборудование общего назначения

- •7.3. История создания и совершенствования улья

- •7.4. Общие требования к пчелиному дому

- •7.4.1. Составные части ульев и их назначение

- •7.5. Устройство и характеристика основных типов ульев

- •7.5.1. Улей однокорпусный с двумя магазинными надставками

- •7.5.2. Улей многокорпусный

- •7.5.3. Улей двухкорпусный с магазинными надставками

- •7.5.4. Улей 10-рамочный с магазинными надставками

- •7.5.5. Улей-лежак на 16 рамок

- •7.5.6. Улей-лежак на 20 рамок

- •7.5.7. Ульи двухстенные

- •7.5.8. Улей наблюдательный

- •7.5.9. Улей нуклеусный

- •7.6. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с магазинами

- •7.7. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных двухкорпусных ульях

- •7.8. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках

- •7.9. Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях

- •7.10. Первые весенние работы на пасеке

- •Размеры ячеек в новых и старых сотах

- •Число рамок, требующееся для различных типов ульев

- •7.11. Подготовка пчелиных семей к медосбору

- •7.12. Подготовка пчел к зимовке

- •7.13. Зимовка пчел

- •7.14. Корма и кормление пчел

- •7.14.1. Подкормки пчел

- •7.15. Размножение пчел

- •7.15.1. Подготовка семей-воспитательниц и маточных личинок

- •7.15.2. Получение маток без переноса личинок

- •7.15.3. Получение маток с переносом личинок

- •7.15.4. Получение плодных маток

- •7.15.5. Выбраковка, мечение и пересылка маток

- •7.15.6. Подсадка маточников и пчелиных маток

- •7.15.7. Использование и предупреждение роения

- •7.15.8. Искусственное размножение пчел

- •7.15.9. Пакетное пчеловодство

- •Глава 8. Медоносные ресурсы

- •8.1. Современные представления о кормовых базах медоносной пчелы

- •8.2. Некоторые особенности нектаровыделения Медоносными растениями

- •8.3. Основные Медоносы экосистем полей

- •8.4. Основные Медоносы экосистем плодовых и ягодных насаждений

- •8.5. Основные Медоносы лесов

- •8.6. Основные Медоносы лугов и пастбищ

- •8.7. Основные Медоносы лесопосадок и высеваемые специально для медоносных пчел

- •8.8. Учет медоносных растений и Медовый баланс пасеки

- •Медовый запас местности

- •Форма записи в журнале пасечного учета

- •8.9. Методы и способы Улучшения кормовой базы пчеловодства

- •Глава 9.- болезни, враги и вредители пчел

- •9.1. Краткий очерк развития учения о болезнях пчел

- •9.2. Современная Классификация болезней пчел

- •Классификация болезней пчел

- •9.3. Причины возникновения болезней медоносных пчел

- •9.4. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (инструкция)

- •9.5. Незаразные болезни

- •9.5.1. Незаразные заболевания как факторы, способствующие развитию инфекционных и инвазионных болезней

- •9.6. Бактериозы пчел

- •9.7. Вирозы viroses пчел

- •Кандидамикоз – инфекционная болезнь пчел, характеризующаяся поражением передних грудных трахей, перерождением грудных мышц.

- •Мукормикоз пчел - инфекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые пчелы, трутни и матки.

- •9.9. Протозоозы пчел

- •9.10. Гельминтозы пчел

- •9.11. Арахнозы пчел

- •9.12. Энтомозы пчел

- •9.13. Враги и вредители пчел

- •Глава 10. - Технология производства продуктов пчеловодства

- •10.1. Значение продуктов пчеловодства

- •В народном хозяйстве

- •10.2.1. Происхождение, качество и свойства меда

- •10.2.2. Оборудование для откачки меда

- •10.2.3. Устройства, приспособления и оборудование для распечатывания сотов

- •10.2.4. Медогонки

- •10.2.5. Приспособления и устройства для очистки меда

- •10.2.6. Правила безопасной работы при откачке меда

- •10.2.7. Оборудование для обработки, фасовки меда

- •10.3. Пчелиный Воск – состав, фальсификация и технология переработки

- •10.3.1. Общая характеристика воска

- •10.3.2. Оборудование для переработки воскового сырья в пасечных условиях

- •10.3.3. Оборудование для переработки воскового сырья в заводских условиях

- •10.3.4. Технология ОсветлениЯ и очисткИ воска

- •10.3.5. Приспособления и оборудование для получения вощины

- •10.4. Прополис – состав, свойства и получение

- •10.4.1. Состав и свойства прополиса

- •10.4.2. Оборудование и технология сбора и переработки прополиса

- •10.5. Цветочная пыльца и перга - состав, свойства и получение

- •10.5.1. Состав и свойства пыльцы и перги

- •10.5.2. Технология сбора пыльцы и перги

- •10.6. Маточное молочко – состав, свойства и получение

- •10.6.1. Общая характеристика, химический состав и биологические свойства маточного молочка

- •10.6.2. Технология получения маточного молочка

- •10.6.3. Отбор маточного молочка

- •10.7. Пчелиный яд - состав, свойства и получение

- •10.7.1. Состав и свойства пчелиного яда

- •10.7.2. Заготовка пчелиного яда-сырца

- •Заключение

- •Словарь-справочник основных слов и терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Первый год обучения (70 часов) раздел 1. – Биология пчелиной семьи (19 часов)

- •Тема 1. Введение. История становления

- •Тема 2. Систематическое положение медоносной пчелы apis mellifera. Морфометрический метод в.В. Алпатова (1948) и современные методы

- •Тема 3. Особенности внешней морфологии медоносной пчелы apis mellifera, и морфометрический метод идентификации пчел (7 часов)

- •Тема 4. Особенности внутренней морфологии Медоносной пчелы apis mellifera (6 часов)

- •Тема 5. Особенности Выделения воска и строительство сотов пчел (2 часа)

- •Тема 6. Особенности строения половых органов медоносной пчелы. Развитие, выращивание расплода и рост семьи (2 часа)

- •Раздел 2. - Разведение и содержание пчелиной семьи. Селекционно-племенная работа в пчеловодстве (27 часов)

- •Тема 7. Пасечные постройки и пчеловодный

- •Инвентарь (3 часа)

- •Тема 8. Технология содержания пчел в ульях различных типов (3 часа)

- •Тема 9. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке (2 часа)

- •Тема 10. Факторы, влияющие на продуктивность семей пчел. Учет на пасеке (2 часа)

- •Тема 11. Корма и кормление пчел (1 час)

- •Тема 12. Размножение пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 13. Вывод маток (4 часа)

- •Тема 14. Пакетное пчеловодство (1 час)

- •Тема 15. Интенсивная технология содержания пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 16. Перевозка пчел на медосбор и опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур

- •Тема 17. Племенная работа в пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Научно обоснованная технология зимовки пчелиных семей (3 часа)

- •Практические занятия на пасеке по первому году обучения (24 часа)

- •Второй год обучения (70 часов)

- •Раздел 3.- болезни и вредители пчел (29 чаСов)

- •Тема 1. Введение. Исторические сведения о болезнях пчел и их классификация (1 час)

- •Тема 2. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (1 час)

- •Тема 7. Протозоозы пчел (4 часа)

- •Тема 8. Арахнозы пчел (4 часа)

- •Тема 9. Враги и вредители пчел (3 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •Раздел 5. - медоносные ресурсы (16 часов)

- •В пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Нектаропродуктивность растений (2 часа)

- •Тема 19. Медоносы лесов, парков и лесозащитных насаждений (4 часа)

- •Тема 20. Медоносы сельскохозяйственных растений (4 часа)

- •Тема 21. Медоносы садов, овощных севооборотов и бахчей (3 часа)

- •Занятие 32. Основные медоносы плодово-ягодных культур (лабораторно-практические занятия - 1 час). Основные виды. Календарь цветения. Медовая продуктивность.

- •Тема 22. Медоносы, высеваемые специально для пчел. Определение медовой продуктивности местности. Медовый баланс пасеки (2 часа)

- •УчебнЫй план

- •Учебное пособие для учащихся 10-11 профильных классов общеобразовательных учреждений

7.3. История создания и совершенствования улья

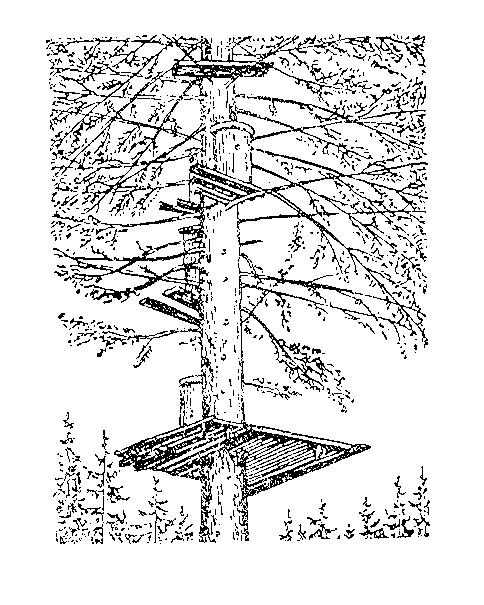

До развития земледелия, одним из основных занятий человечества была охота. В процессе охоты люди из гнезд диких пчел добывали мед и воск и, таким образом возникло так называемое лесное пчеловодство, суть которого заключалась в том, что пустые дупла в живом дереве расширяли и вычищали изнутри специальными инструментами, устраивали приспособления для крепления сотов. Дупло закрывали втулкой (должеей) с летковым отверстием. Позднее там поселялся рой. Отбирали лишь часть меда, заботясь о том, чтобы оставленных кормов хватило до будущего года, и эта система пчеловождения называлась бортничеством. При ней получили распространение искусственные, выпиленные из стволов борти, развешиваемые затем в лесу на деревьях. Под ними устраивали на дереве помосты для облегчения работы с пчелами (рис. 7.17).

|

Рис. 7.17. Размещение бортей на дереве

По мере развития земледелия и вырубки лесов наряду с бортничеством создавалось пасечное пчеловодство, при котором неразборные ульи, колоды и дуплянки размещали на пасеках, устраиваемых недалеко от населенных пунктов. Так получило свое начало колодная система пчеловождения, которая являлась более прогрессивной по сравнению с бортничеством.

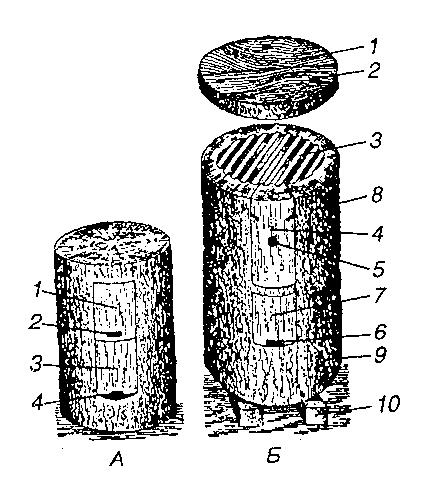

Колоду (рис. 7.18) обычно делали из толстого кряжа дерева длиной до 1,5 м, внутренность которого выдалбливали. Наружное отверстие колоды, или лаз, закрывали одной или двумя втулками (должеями) с летковыми отверстиями в них. Внутри колоды для крепления сотов устраивали крестовины. Колоду устанавливали прямо на землю, а верхнюю часть (отпил) прикрывали от дождя берестой. Неподвижность сотов в колоде не давала возможности осмотреть гнездо и т.п. Работа пчеловода большей частью сводилась к посадке роев, выламыванию медовых сотов, или «закуриванию» пчел целыми семьями после медосбора. Также необходимо отметить, что при появлении заразных заболеваний пчелы при содержании их в колодах вымирали целыми пасеками.

|

Рис. 7.18. Виды колод:

А – обычная (1 – верхняя должея, 2 – верхний леток, 3 – нижняя должея, 4 – нижний леток); Б – улучшенная колода (1 – крышка, 2 – гвозди, прикрепляющие крышку к колоде, 3 – линейка для наваживания сотов, 4 – верхняя должея, 5 – верхний леток, 6 – нижний леток, 7 – нижняя должея, 8 – «голова» колоды, 9 – «пята» колоды, 10 – брусья подставки

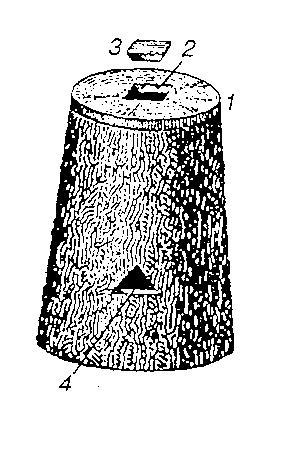

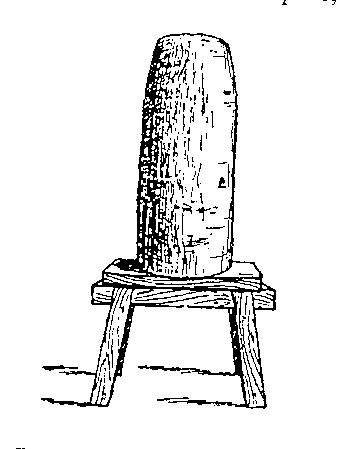

В отличие от колоды дуплянка или бездонка имела высоту около 0,7 м, и обрубок дерева выдалбливали насквозь или сбивали из досок (рис. 7.19-7.20). Дуплянку ставили вертикально на деревянную плаху, плоские камни или прямо на землю, а сверху прикрывали доской, соломенной или глиняной крышкой. Для осмотра гнезда дуплянку переворачивали вверх дном. Дуплянки были широко распространены на Украине.

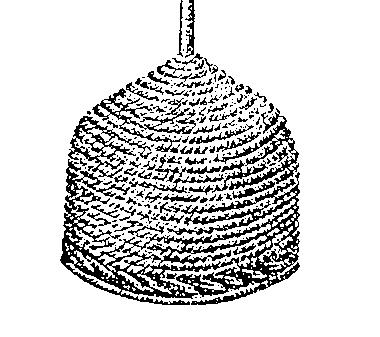

На Кавказе в прошлом для добычи меда применяли сапетку – легкий плетенный неразборный улей без дна (рис. 7.21). Сапетку делали из древесных прутьев или соломенных жгутов, хорошо промазываемых изнутри глиной с добавлением вяжущих веществ. После посадки роя сапетку устанавливали прямо на землю, чаще над выкопанной ямкой для увеличения объема. Осенью для добычи меда сапетку клали на бок и обрезали выступающие за края куски сотов с медом или прибегали к «закуриванию» пчел. Для вылета пчел из сапетки имелся леток, расположенный на уровне земли.

|

Рис. 7.19. Дуплянка

1 – отъемный потолок, 2 – отверстие для подставки магазина, подсадки матки, подкормки и т.п.; 3 – втулка к отверстию; 4 – леток

В дальнейшем по мере становления пчеловодства стремление усовершенствовать традиционную колоду привело к поиску рационального типа улья. Так, белорусский пчеловод И.Л. Хрептович стал применять в практическом пчеловодстве подставной улей, который состоял из двух частей, называемых полуульями. Когда один полуулей заполнялся медом, к нему вплотную подставляли второй, увеличивающий свободное пространство гнезда (один из способов предотвратить роение).

|

Рис. 7.20. Дуплянка-бездонка

Поиск рационального типа улья велся во всех странах Европы. Например, в середине 50-х гг. XVIII в. появляются ульи Пальмо, Массака, Бевиля, Делабурдоне, аббата Элойя, Боажюгана, Кюенгиеня, Вильдмана, Рикура, Ломбара, Монтфорта и других пчеловодов-исследователей. Однако в их основу была положена идея Хрептовича – деление улья на составляющие части (полуульи).

|

Рис. 7.21. Кавказская сапетка

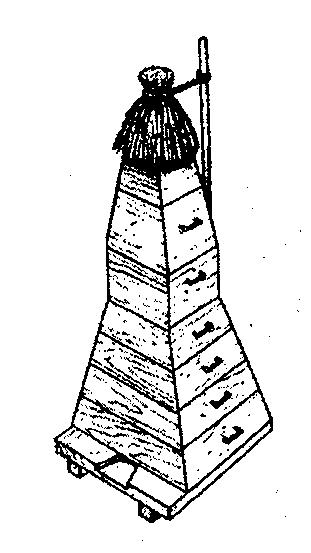

Наиболее выгодно отличался от всех ульев сконструированный в 1828 г. «колокольный» улей Н.М. Витвицкого (рис. 7.22). Он состоял из 6-7 надставок, позволяющих расширять или сокращать гнездо пчел, предотвращая их преждевременное роение, но не получил широкого распространения.

|

Рис. 7.22. Улей Витвицкого

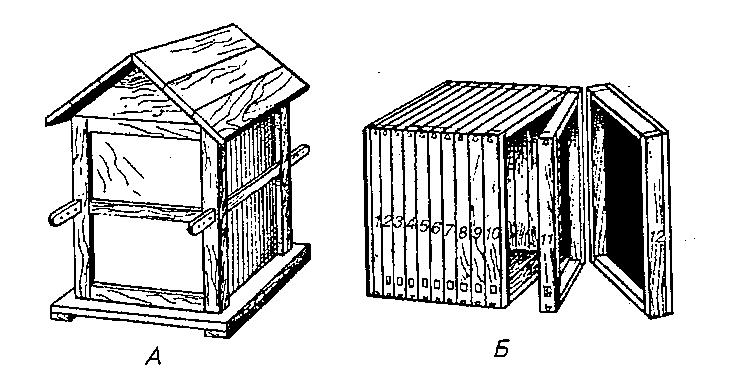

Ф. Губер в 1789 г. для удобства ведения наблюдений сконструировал «книжный» улей, состоящий из деревянных рам с сотами, которые, соединяясь на петлях как листы книги, образовывали корпус улья (рис. 7.23). При смыкании рам их боковые планки служили стенками улья, а при осмотре гнезда пчел соты поворачивали наподобие страниц книги. Широкого распространения в практическом пчеловодстве улей Губера не получил, так как плохо держал тепло и создавал неудобства при осмотре гнезда.

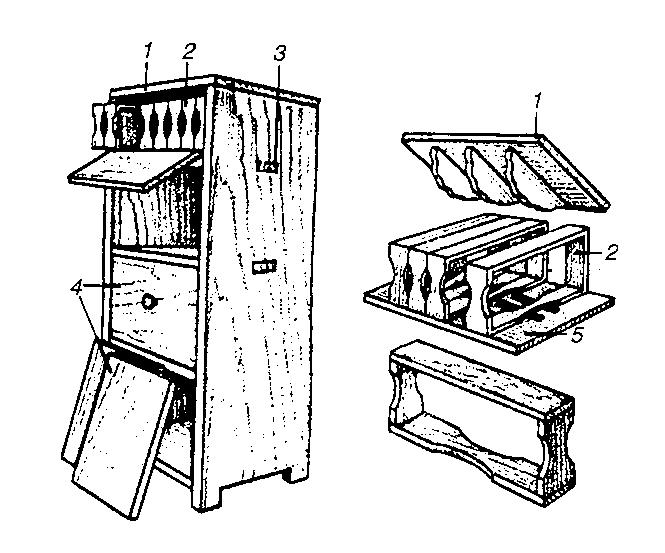

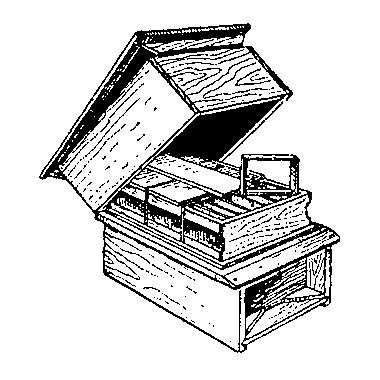

Подлинную революцию в пчеловодстве произвел П.И. Прокопович. Он создал в 1814 г. первый рамочный улей, который представлял собой высокий ящик с выдвигающимися рамками, в которых пчелы строили соты (рис. 7.24). Гнездо обычно состояло из трех отделений, каждое из которых закрывалось с боковой стороны съемной деревянной стенкой – щитком (втулкой), из-за чего он получил название рамочного (втулочного) улья. Три другие стенки были глухими и каждая из досок толщиной 5-7 см.

|

Рис. 7.23. Улей Губера:

А – общий вид; Б – в разборном состоянии

Летки размещались на передней стенке. Улей имел крышку и дно. На три отделения гнездо делилось двумя горизонтальными перегородками. Верхнее отделение (магазинная часть) отделялось от среднего деревянной доской-перегородкой с пропилами, напоминающей разделительную решетку. Пропилы были достаточными для прохода в верхнее отделение только пчел, матка в магазин проникнуть не могла. На доску – перегородку устанавливались рамки размером 345х175 мм вроде современных секционных рамок.

|

Рис. 7.24. Улей Прокоповича:

1 – крышка; 2 – рамки; 3 – леток; 4 – втулка; 5 – перегородка с пропилами для пчел

В центре нижней перегородки имелось небольшое квадратное отверстие, закрываемое доской. Она снималась во время расширения гнезда, для прохода пчел из среднего в нижнее отделение, и ставилась на место после вырезания медовых сотов в нижнем отделении.

Таким образом, улей Прокоповича позволял без особого беспокойства пчел находить матку в гнезде и получать чистый мед без расплода и перги.

В дальнейшем принцип конструкции улья Прокоповича – заключение сота в подвижную рамку – стал основой для развития рамочной системы пчеловождения.

Изобретение П.И. Прокоповичем рамочного улья активизировало поиск оптимального типа улья. В 1851 г. американский пастор из Филадельфии Л.Л. Лангстрот создал улей с подвижными рамками. Он обратил внимание на то, что пчелы не застраивают воском и не заклеивают прополисом промежутки определенной ширины (4,8-9,5 мм). Так у него родилась идея улья, в котором рамки подвешивались бы так, чтобы вокруг них оставалось свободное пространство, для прохода пчел и их можно было свободно вынимать и переставлять. Вопреки устоявшейся традиции улей Лангстрота (рис. 7.25) открывался не сбоку, а сверху, что сделало работу пчеловода удобной.

В дальнейшем улей Лангстрота был усовершенствован производителем пчеловодного инвентаря Рутом и стал известен под названием улья Лангстрота-Рута. Рут увеличил количество рамок с 8 до 10 и корпусов с отъемным дном, подверг другим существенным изменениям.

|

Рис. 7.25. Улей Лангстрота

В 1857 г. И. Мерингом была изобретена вощина – восковой лист, на обеих сторонах которого имелись оттиски, подобные основаниям пчелиных ячеек. Ее стали использовать для получения сотов с правильными, одинаковыми ячейками. В 1865 г. Ф. Грушка изобрел медогонку, что позволило извлекать мед из сотов, не разрушая их.

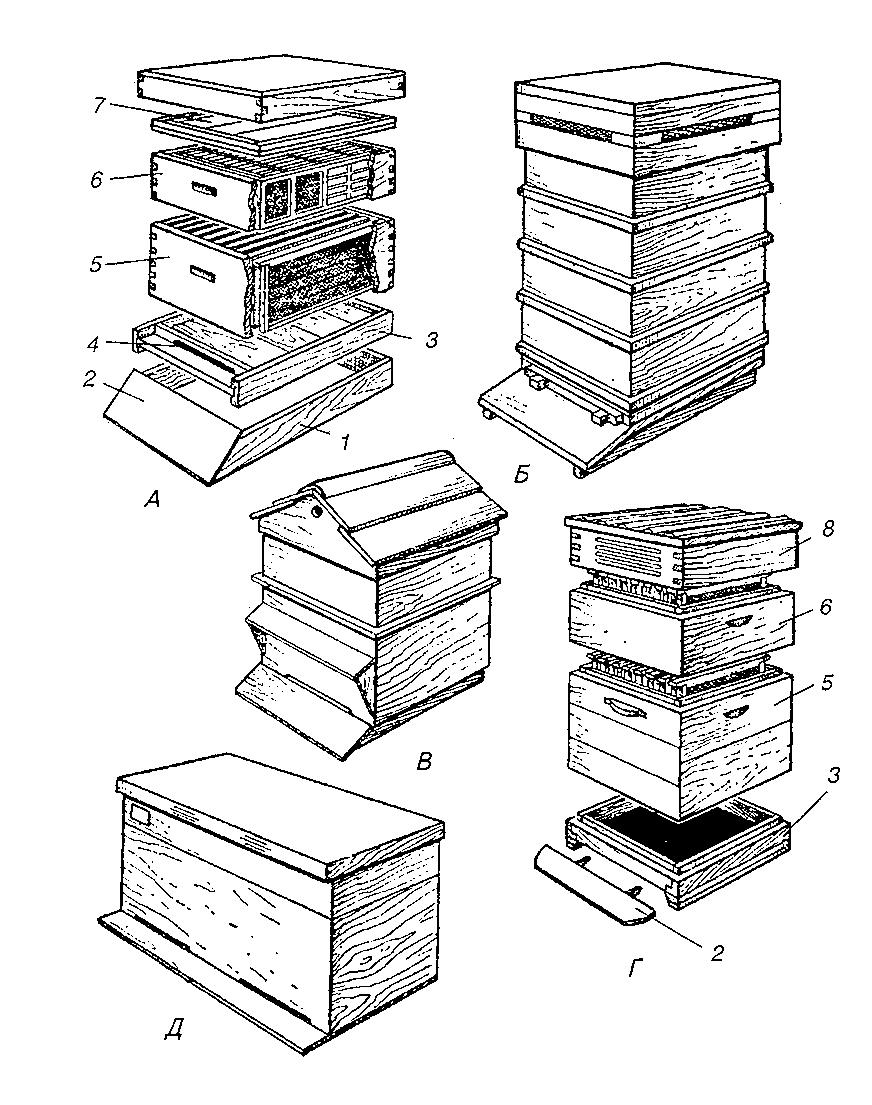

Появление рамочных ульев типа Лангстрота-Рута со съемными крышами и вынимаемых вверх рамками вызвало новую волну изобретений. Так, за рубежом появились следующие виды ульев: Кована (Англия), Альберти (Италия), Квинби (США), де Бовуа (Франция) и др.

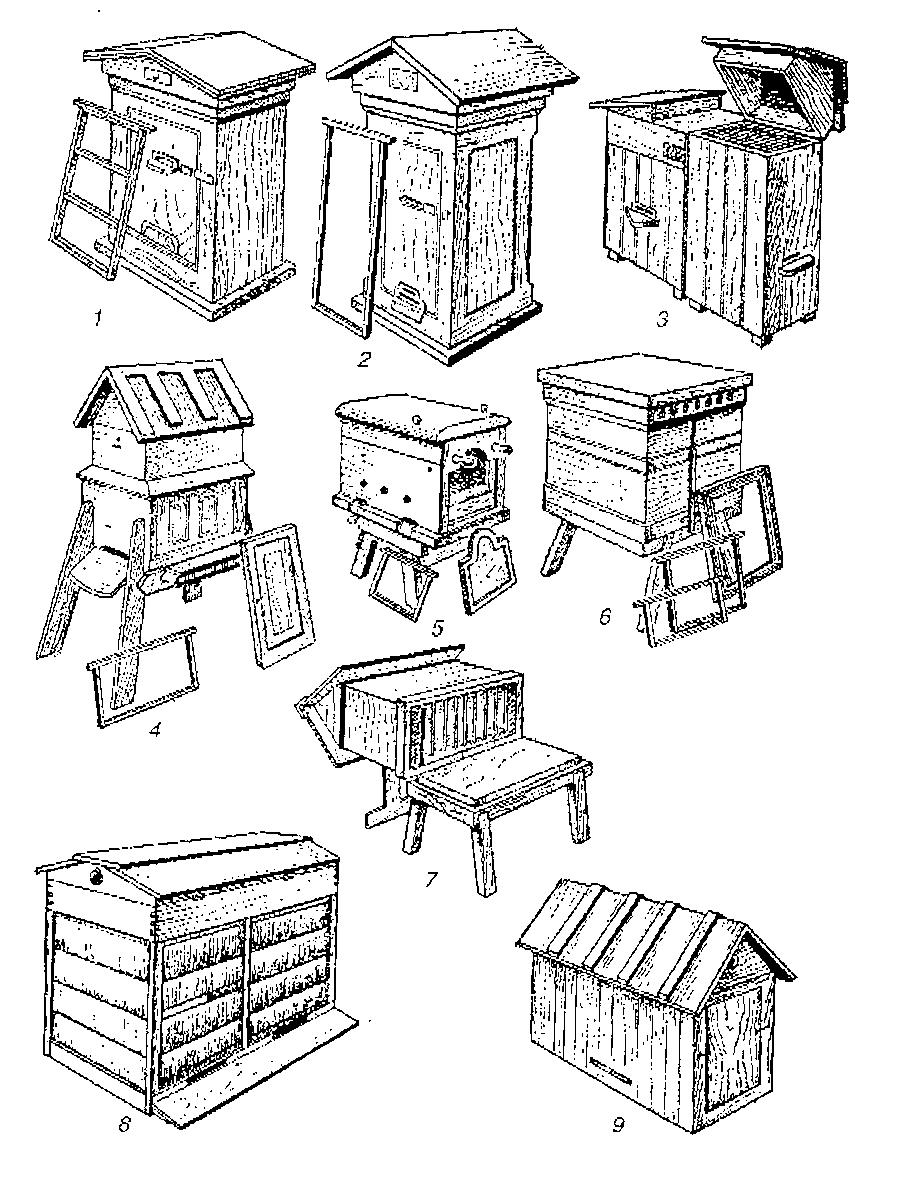

Отечественные изобретатели, помимо улучшенных (линеечных и рамочных) колод и множества других ульев, разработали такие оригинальные конструкции, как улей Мочалкина с самой высокой рамкой размером 750х245 мм, улей пчеловодного общества «Петербург» с рамкой размером 430х240 мм, улей Дернова (с двойными передней и задней стенками и одинарными боковыми), кочевой улей Мордовцева, украинский лежак, улей Андрияшева и некоторые другие (рис. 7.26).

Широкое распространение получил улей Дадана. Дадан, имея на своей пасеке 8-рамочный улей Квинби с размером рамки 475х300 мм, в 1891 г. увеличил в нем число рамок до 11 (вместо 12-й рамки – разделительная доска). Улей Дадана был изменен другим пчеловодом Блатом, который уменьшил длину рамки до 435 мм. Новое изобретение получило название улья Дадана-Блатта.

Из других оригинальных ульев следует назвать лежак Лайанса (изобретен в 1865 г. во Франции), который до изобретения русского улья-лежака пользовался в России успехом, а также улей Ханда (начало XX в., США), приспособленный главным образом для производства секционного меда и ранее широко распространенный на Кубани (рис. 7.27).

|

Рис. 7.26. Отечественные ульи:

1 – Борисовского; 2 – Мочалкина; 3 – Левицкого; 4 – «Петербург»; 5 – Долиновского; 6 – Мордовцева; 7 – Андрияшева; 8 – украинский; 9 – славянский

|

Рис. 7.27. Зарубежные рамочные ульи, применявшиеся в России

А – Рута; Б – Ханда; В – Дадана-Блатта первоначальной конструкции; Г – Дадана-Блатта усовершенствованный; Д – лежак Лайанса; 1 – подставка; 2 – прилетная доска; 3 – дно; 4 – летковый вкладыш; 5 – корпус; 6 – магазин (в улье Рута для сотового меда); 7 – внутренний потолок; 8 – крыша

Ключевые слова: колода, сапетка, должея, улей, дуплянка.

Вопросы для обсуждения и задания:

1. Назовите исторические этапы развития пчеловодства в России.

2. Кто и когда изобрел впервые рамочный улей?

3. Какие преимущества имеет рамочный улей перед неразборным?

4. Назовите неизменные размеры улья по Лангстроту.

Объясните значение следующих терминов и слов: колода, сапетка, должея, улей, дуплянкаю