- •Оглавление

- •Как работать с учебным пособием

- •ВВедение

- •Глава 1. История становления пчеловодства и его значение

- •Глава 2. Систематика и эволюция медоносной пчелы

- •Глава 3. Видовая структура медоносной пчелы

- •ГлГЛава 4. Современные породы медоносных пчел

- •Глава 5. Проблемы гибридизации пород медоносных пчел

- •Глава 6. Внутренняя и внешняя морфология медоносной пчелы

- •6.1. Понятие о пчелиной семье как целостной

- •Биологической и хозяйственной единице

- •6.2. Значение морфометрических признаков медоносных пчел и их оценка

- •6.3. Внешнее строение тела медоносной пчелы

- •6.3.1. Наружный скелет пчел

- •6.3.2. Головной отдел (голова) пчелы

- •Морфометрические измерения хоботка медоносной пчелы

- •6.3.3. Грудной отдел пчелы

- •6.3.4. Брюшной отдел (брюшко) пчелы

- •Морфометрические измерения тергита и стернита медоносной пчелы

- •6.3.5. Морфология ножек медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения голени правой задней ноги медоносной пчелы

- •6.3.6. Морфология крыльев медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения параметров передних и задних крыльев медоносной пчелы

- •6.3.7. Восковые железы пчелы

- •Морфометрические измерения восковых желез медоносной пчелы

- •6.3.8. Жалоносный аппарат или жало медоносной пчелы

- •6.4. Особенности вНутренней морфологии медоносной пчелы

- •6.4.1. Пищеварительная система медоносной пчелы

- •6.4.2. Особенности пищеварения и обмена веществ медоносной пчелы

- •6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

- •6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

- •6.4.5. Дыхательная система медоносной пчелы

- •6.4.6. Выделительная система медоносной пчелы

- •6.4.7. Половая система медоносной пчелы

- •6.4.8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития медоносных пчел

- •6.4.9. Железы медоносной пчелы

- •Глава 7. Разведение и содержание пчелиной семьи. Современная Селекционно-племенная работа в пчеловодстве

- •7.1. Организация пасеки

- •7.1.1. Зимовники и их типы

- •7.2. Инвентарь и оборудование общего назначения

- •7.3. История создания и совершенствования улья

- •7.4. Общие требования к пчелиному дому

- •7.4.1. Составные части ульев и их назначение

- •7.5. Устройство и характеристика основных типов ульев

- •7.5.1. Улей однокорпусный с двумя магазинными надставками

- •7.5.2. Улей многокорпусный

- •7.5.3. Улей двухкорпусный с магазинными надставками

- •7.5.4. Улей 10-рамочный с магазинными надставками

- •7.5.5. Улей-лежак на 16 рамок

- •7.5.6. Улей-лежак на 20 рамок

- •7.5.7. Ульи двухстенные

- •7.5.8. Улей наблюдательный

- •7.5.9. Улей нуклеусный

- •7.6. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с магазинами

- •7.7. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных двухкорпусных ульях

- •7.8. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках

- •7.9. Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях

- •7.10. Первые весенние работы на пасеке

- •Размеры ячеек в новых и старых сотах

- •Число рамок, требующееся для различных типов ульев

- •7.11. Подготовка пчелиных семей к медосбору

- •7.12. Подготовка пчел к зимовке

- •7.13. Зимовка пчел

- •7.14. Корма и кормление пчел

- •7.14.1. Подкормки пчел

- •7.15. Размножение пчел

- •7.15.1. Подготовка семей-воспитательниц и маточных личинок

- •7.15.2. Получение маток без переноса личинок

- •7.15.3. Получение маток с переносом личинок

- •7.15.4. Получение плодных маток

- •7.15.5. Выбраковка, мечение и пересылка маток

- •7.15.6. Подсадка маточников и пчелиных маток

- •7.15.7. Использование и предупреждение роения

- •7.15.8. Искусственное размножение пчел

- •7.15.9. Пакетное пчеловодство

- •Глава 8. Медоносные ресурсы

- •8.1. Современные представления о кормовых базах медоносной пчелы

- •8.2. Некоторые особенности нектаровыделения Медоносными растениями

- •8.3. Основные Медоносы экосистем полей

- •8.4. Основные Медоносы экосистем плодовых и ягодных насаждений

- •8.5. Основные Медоносы лесов

- •8.6. Основные Медоносы лугов и пастбищ

- •8.7. Основные Медоносы лесопосадок и высеваемые специально для медоносных пчел

- •8.8. Учет медоносных растений и Медовый баланс пасеки

- •Медовый запас местности

- •Форма записи в журнале пасечного учета

- •8.9. Методы и способы Улучшения кормовой базы пчеловодства

- •Глава 9.- болезни, враги и вредители пчел

- •9.1. Краткий очерк развития учения о болезнях пчел

- •9.2. Современная Классификация болезней пчел

- •Классификация болезней пчел

- •9.3. Причины возникновения болезней медоносных пчел

- •9.4. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (инструкция)

- •9.5. Незаразные болезни

- •9.5.1. Незаразные заболевания как факторы, способствующие развитию инфекционных и инвазионных болезней

- •9.6. Бактериозы пчел

- •9.7. Вирозы viroses пчел

- •Кандидамикоз – инфекционная болезнь пчел, характеризующаяся поражением передних грудных трахей, перерождением грудных мышц.

- •Мукормикоз пчел - инфекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые пчелы, трутни и матки.

- •9.9. Протозоозы пчел

- •9.10. Гельминтозы пчел

- •9.11. Арахнозы пчел

- •9.12. Энтомозы пчел

- •9.13. Враги и вредители пчел

- •Глава 10. - Технология производства продуктов пчеловодства

- •10.1. Значение продуктов пчеловодства

- •В народном хозяйстве

- •10.2.1. Происхождение, качество и свойства меда

- •10.2.2. Оборудование для откачки меда

- •10.2.3. Устройства, приспособления и оборудование для распечатывания сотов

- •10.2.4. Медогонки

- •10.2.5. Приспособления и устройства для очистки меда

- •10.2.6. Правила безопасной работы при откачке меда

- •10.2.7. Оборудование для обработки, фасовки меда

- •10.3. Пчелиный Воск – состав, фальсификация и технология переработки

- •10.3.1. Общая характеристика воска

- •10.3.2. Оборудование для переработки воскового сырья в пасечных условиях

- •10.3.3. Оборудование для переработки воскового сырья в заводских условиях

- •10.3.4. Технология ОсветлениЯ и очисткИ воска

- •10.3.5. Приспособления и оборудование для получения вощины

- •10.4. Прополис – состав, свойства и получение

- •10.4.1. Состав и свойства прополиса

- •10.4.2. Оборудование и технология сбора и переработки прополиса

- •10.5. Цветочная пыльца и перга - состав, свойства и получение

- •10.5.1. Состав и свойства пыльцы и перги

- •10.5.2. Технология сбора пыльцы и перги

- •10.6. Маточное молочко – состав, свойства и получение

- •10.6.1. Общая характеристика, химический состав и биологические свойства маточного молочка

- •10.6.2. Технология получения маточного молочка

- •10.6.3. Отбор маточного молочка

- •10.7. Пчелиный яд - состав, свойства и получение

- •10.7.1. Состав и свойства пчелиного яда

- •10.7.2. Заготовка пчелиного яда-сырца

- •Заключение

- •Словарь-справочник основных слов и терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Первый год обучения (70 часов) раздел 1. – Биология пчелиной семьи (19 часов)

- •Тема 1. Введение. История становления

- •Тема 2. Систематическое положение медоносной пчелы apis mellifera. Морфометрический метод в.В. Алпатова (1948) и современные методы

- •Тема 3. Особенности внешней морфологии медоносной пчелы apis mellifera, и морфометрический метод идентификации пчел (7 часов)

- •Тема 4. Особенности внутренней морфологии Медоносной пчелы apis mellifera (6 часов)

- •Тема 5. Особенности Выделения воска и строительство сотов пчел (2 часа)

- •Тема 6. Особенности строения половых органов медоносной пчелы. Развитие, выращивание расплода и рост семьи (2 часа)

- •Раздел 2. - Разведение и содержание пчелиной семьи. Селекционно-племенная работа в пчеловодстве (27 часов)

- •Тема 7. Пасечные постройки и пчеловодный

- •Инвентарь (3 часа)

- •Тема 8. Технология содержания пчел в ульях различных типов (3 часа)

- •Тема 9. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке (2 часа)

- •Тема 10. Факторы, влияющие на продуктивность семей пчел. Учет на пасеке (2 часа)

- •Тема 11. Корма и кормление пчел (1 час)

- •Тема 12. Размножение пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 13. Вывод маток (4 часа)

- •Тема 14. Пакетное пчеловодство (1 час)

- •Тема 15. Интенсивная технология содержания пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 16. Перевозка пчел на медосбор и опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур

- •Тема 17. Племенная работа в пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Научно обоснованная технология зимовки пчелиных семей (3 часа)

- •Практические занятия на пасеке по первому году обучения (24 часа)

- •Второй год обучения (70 часов)

- •Раздел 3.- болезни и вредители пчел (29 чаСов)

- •Тема 1. Введение. Исторические сведения о болезнях пчел и их классификация (1 час)

- •Тема 2. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (1 час)

- •Тема 7. Протозоозы пчел (4 часа)

- •Тема 8. Арахнозы пчел (4 часа)

- •Тема 9. Враги и вредители пчел (3 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •Раздел 5. - медоносные ресурсы (16 часов)

- •В пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Нектаропродуктивность растений (2 часа)

- •Тема 19. Медоносы лесов, парков и лесозащитных насаждений (4 часа)

- •Тема 20. Медоносы сельскохозяйственных растений (4 часа)

- •Тема 21. Медоносы садов, овощных севооборотов и бахчей (3 часа)

- •Занятие 32. Основные медоносы плодово-ягодных культур (лабораторно-практические занятия - 1 час). Основные виды. Календарь цветения. Медовая продуктивность.

- •Тема 22. Медоносы, высеваемые специально для пчел. Определение медовой продуктивности местности. Медовый баланс пасеки (2 часа)

- •УчебнЫй план

- •Учебное пособие для учащихся 10-11 профильных классов общеобразовательных учреждений

6.4.9. Железы медоносной пчелы

Железы играют в жизни животных решающую роль. Есть одноклеточные железы, которые располагаются в крайних слоях внешних или внутренних поверхностей (эпителиальные слои) или образуют их, и железы, состоящие из множества клеток, которые имеют один или несколько общих выводных протоков (рис. 6.27).

В сложных железах множество отдельных желез объединяются в пучки с общим стволом. Железы могут иметь продолговатую и круглую форму. Они производят вещества, которые называются секретами. Общий вид расположения важнейших желез в организме пчелы (без половых желез) представлен на рис. кроме желез внешней секреции существуют еще и так называемые эндокринные железы, которые выделяют свои секреты (гормоны) прямо в кровь.

|

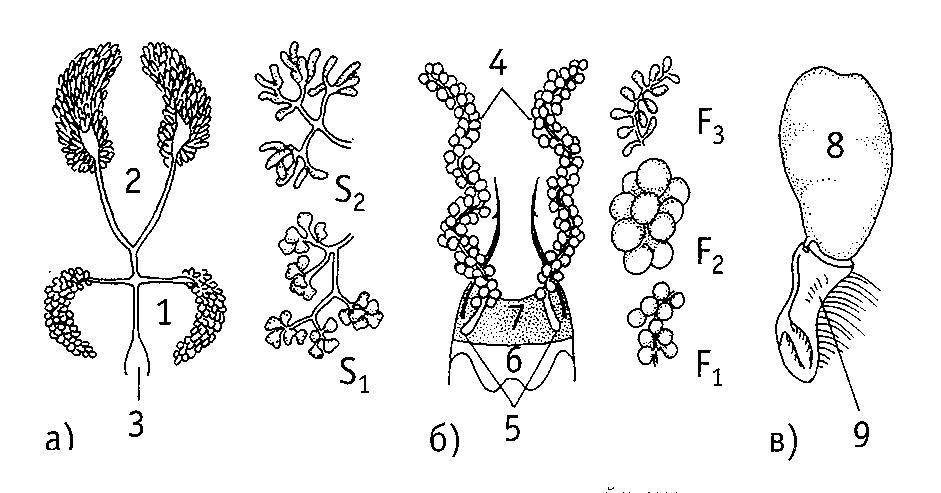

Рис. 6.27. Железы головы и передней части груди рабочей пчелы:

а) слюнные железы, б) подглоточная железа, в) верхнечелюстная железа. F1 железистые пузырьки подглоточной железы у выводящейся рабочей пчелы, F2 максимально развитые железы в период выкармливания расплода, F3 редуцированные железы пчелы-сборщицы, выделяющие ферменты, S1 грушеобразные железистые элементы головной слюнной железы, S2 трубчатые элементы грудной слюнной железы. 1 – слюнная железа, головная часть, 2 – слюнная железа, грудная часть, 3 – выводной канал (у корня язычка), 4 – ветви подглоточной железы, 5 – выход выводящего канала подглоточной железы над губообразным отростком на задней стенке глотки (6) в области хитиновой ротовой пластинки с опорным кольцом (7), 8 – мешочек верхнечелюстной железы, 9 – верхняя челюсть рабочей пчелы

Железы головы и груди. В голове пчелы находятся много желез, функции которых отчасти значительно отличаются у рабочих пчел, маток и трутней. У всех трех пчелиных особей есть слюнная железа.

Слюнные железы. С органами пищеварения тесно связана деятельность слюнных желез. У пчелы их четыре пары – верхнечелюстная, глоточная, заднеголовная и грудная (рис. 6.27а).

Верхнечелюстная (переднечелюстная или мандибулярная) железа двухлопастной формы, прикреплена у основания верхней челюсти. Секрет этой железы у рабочих пчел является основным компонентом молочка. Эта железа хорошо развита у пчел и маток, у трутней она недоразвита. По последним данным эта железа рабочих пчел выделяет вещество, растворяющее воск. Верхнечелюстная железа маток продуцирует так называемое маточное вещество (эктогормон). Это вещество слизывается с поверхности тела матки рабочими пчелами, и способствует погашению инстинкта пчелиной семьи по закладке маточников (рис. 6.27в).

Подглоточная железа размещена в голове в виде двух длинных протоков, соединенных с многочисленными шаровидными ответвлениями железистых клеток. Эта железа охватывает зрительные доли головного мозга и своими выводными протоками открывается в глотке. Она выделяет секрет, содержащий ферменты для переработки нектара и пыльцы. Кроме того, у рабочих пчел продукты выделения этой железы входят в состав молочка. Глоточные железы у только что родившихся пчел неразвиты и не образуют секрета. Максимального развития они достигают в возрасте 9-12 дней, когда пчелы заняты воспитанием расплода. Затем наблюдается уменьшение их секреторной деятельности. Хотя у старых летных пчел глоточные железы развиты слабее, но активность инвертазы и диастазы у них выше. Наибольшего развития эти железы у рабочих пчел достигают весной и летом, когда в семьях имеется много открытого расплода. При употреблении пчелами пыльцы и перги их деятельность усиливается (рис. 6.27б).

Заднеголовная железа также расположена в голове пчелы, верхней части затылочной области. Она состоит из многочисленных мешочков, соединенных в группы, и общим каналом связана с выводным протоком грудной железы. Секрет заднеголовной железы служит для смазывания хитиновых частей хоботка. Грудная железа состоит из двух компактных скоплений продолговатых железистых клеток, расположенных в передней части грудной полости. Проток этой железы открывается в слюнной резервуар на нижней губе. Ее секрет содержит ферменты, необходимые для пищеварения пчел.

Из слюнных желез пчелы большую роль в пищеварении играют глоточные и грудные железы. Первые выделяют ферменты, расщепляющие углеводы, вторые – принимают участие в переваривании белков.

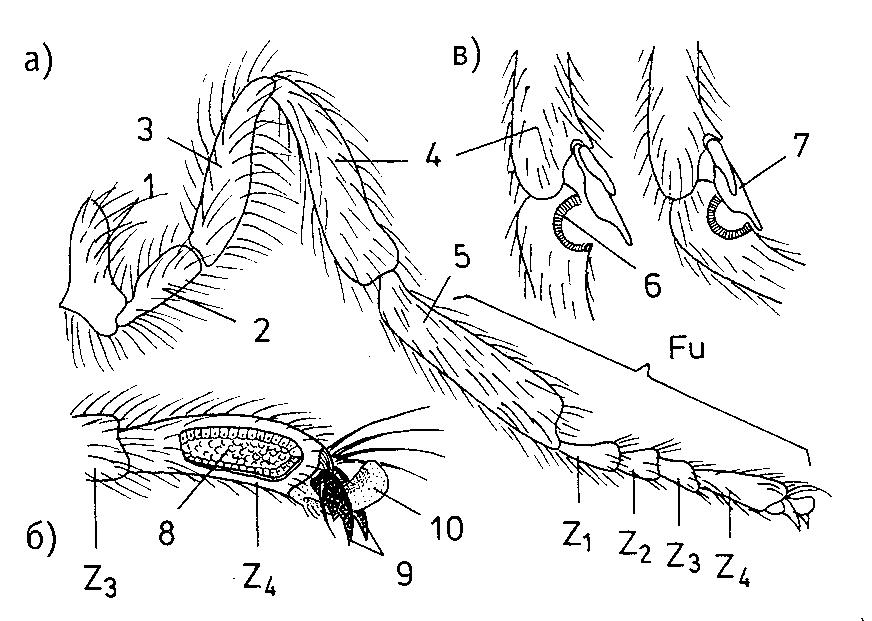

Железы лапок (арнхартовые железы) расположены в форме маленьких скоплеспений железистых клеток в каждом последнем членике лапок всех трех пар ножек (рис. 6.28). Они выделяют через поверхность подушечки, расположенной между коготками, воскообразный секрет. Скорей всего, он связан со способностью пчелы удерживаться на поверхности субстратов, и может играть определенную роль в качестве следового ферромона у всех трех пчелиных особей.

|

Рис. 6.28. а-в: а) Средняя ножка пчелы, б) коготковый членик, в) аппарат для чистки усиков на бедре и пятке передней ножки. Fu Лапка, Z1-Z3 членики лапки, Z4 коготковый членик, 1 – тазик, 2 – вертлуг, 3 – бедро, 4 – голень, 5 – пятка, 6 – вырез и 7 шпора для чистки усиков, 8 – арнхартова железа, 9 – коготки, 10 – подушечка

Железы брюшка. В брюшке расположен целый ряд желез, которые очень важны для общественной жизни в пчелиной семье.

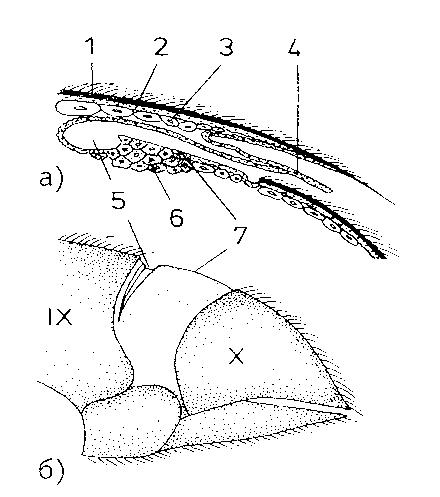

Пахучая (Насонова) железа - эта железа расположена вблизи кончика брюшка. У передней кромки последнего тергита можно заметить поперечную, блестящую, белую полоску, в зоне которой хитин очень тонкий, бесцветный и не имеет волосяного покрова. Под ней располагаются 500-600 одноклеточных желез, тонкие выводные протоки которых выходят через поры хитинового покрова наружу. В нормальной позе пчелы зона железы, в передней части которой имеется камера в виде сумки, где скапливается секрет, прикрыта предыдущим тергитом (рис. 6.29).

При необходимости пчела подгибает последний тергит вниз, открывая зону железы (рис. 6.29). Высоко подняв брюшко и работая крыльями, стоящая на месте или медленно продвигающаяся вперед пчела распространяет свой запах. Матки и трутни не имеют подобных желез. Запах Насоновой железы относится к биологической группе ферромонов.

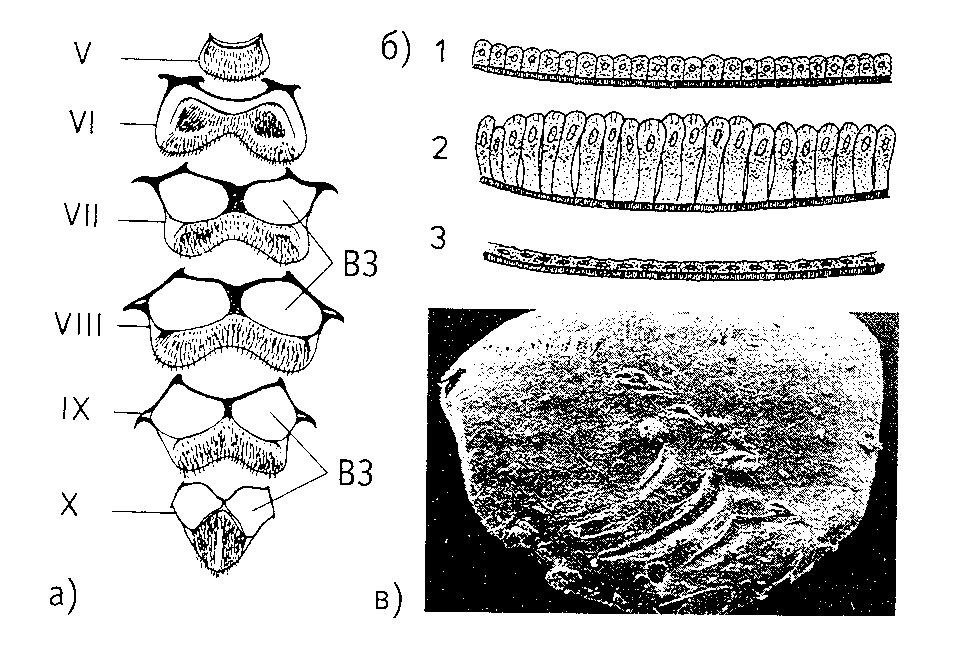

Восковые железы находятся под четырьмя средними стернитами брюшка. Каждый из этих стернитов несет пару восковых зеркалец. Это зоны кутикулы более или менее овальной формы, очень тонкие, гладкие, как зеркало, и светло-желтого цвета (рис. 6.30)

Под тонким хитиновым слоем зеркальца, имеющим тонковолокнистую структуру, располагается слой особых клеток. Эти клетки до и после фазы наибольшей активности у молодой и старой пчелы низкие.

|

|

Рис. 6.29. Пахучая железа рабочей пчелы:

а) продольный разрез по девятому и десятому тергитам и прикрытой железы; б) кончик брюшка с открытой железой. 1 – хитиновый слой, 2 – эпидермис, 3 – жировые клетки, 4 – промежуточная мембрана, 5 – место скопления секрета, 6 – железистые клетки, 7 – пахучая зона

В период так называемой строительной фазы, то есть с 12 до 18 дни жизни пчелы, они вырастают в высоту и принимают цилиндрическую форму (до 100 мкм). Между выросшими клетками нередко возникают пустоты. Как только в клетках появляются мельчайшие зерна, расположенные в продольном направлении, выделяется воск. Через зеркальца жидкий воск просачивается в карманы между перекрывающими друг друга стернитами и затвердевает в виде пластинок.

Восковые пластинки снимаются с поверхности зеркальца за счет движения брюшка и выдвигаются между стернитами наружу. Здесь пчела подхватывает их задними ножками (щеточками или лопатками) и передает их вперед к верхним челюстям. С их помощью пчела сминает пластинки в комочки, которые можно прилеплять к строящимся сотам. Сначала воск имеет белый цвет и только после довольно длительного использования пчелами желтеет. Его запах зависит от происхождения собираемых пчелами меда и пыльцы. Он плавится при 62-640С и испаряется при 3500 С.

Железы жалоносного аппарата. С жалоносным аппаратом рабочей пчелы и матки связаны четыре системы желез: кислотная, щелочная, жалокамерные и футлярные. Кислотная (большая ядовитая железа) является самой большой. Она представляет собой длинную, тонкую трубку, раздваивающуюся на одном конце и выводящую на противоположном конце в расширенный участок железы, резервуар. Она вырабатывает пчелиный яд. Щелочная железа, называемая железой Дюфура, по фамилии человека, ее открывшего, это простая трубка с выводящим протоком, выходящим не в ядовитый канал. Есть различия во мнениях по поводу ее назначения, особенно с тех пор, как возникли сомнения в том, что она может вырабатывать смазку, необходимую при использовании жала. Загадкой также остается назначение маленьких, плотных желез рабочей пчелы, которые располагаются под мягкой соединительной тканью между пластинками стигм и квадратными пластинками, почти у заднего края последних. Эти железы носят название жалокамерных или желез Кожевникова. Что касается матки, возможно, что запах жалокамерных желез в сочетании с запахом мандибулярных желез служит для привлечения рабочих пчел во время роения, а также для привлечения трутней во время брачных вылетов.

|

Рис. 6.30: Для выделения воска у рабочей пчелы: а) на стернитах, начиная с седьмого и заканчивая десятым сегментом, находятся парные восковые зеркальца (В3), б) железистые клетки только что вышедшей из ячейки пчелы еще низкие (1), у строящейся соты пчелы в три-четыре раза выше (2), а у пчелы-сборщицы дегенерируют и превращаются в очень тонкий слой клеток (3), в) на восковой пластинке имеются следы гребешка задней ножки, которой она была снята со стернита

Абдоминальные железы матки и трутни. Под тергитами 4-х средних сегментов брюшка матки по обе стороны от средней свободной зоны находятся скопления одноклеточных желез, которые называются тергитными или криптовидными железами. Они производят запах, который может иметь значение для возбуждения трутней при оплодотворении матки. Кроме того, этот запах (наряду с запахом жалокамерных желез) входит в состав маточного вещества. Пахучие железы трутней, расположены вблизи полового отверстия.

Эндокринные железы. В голове пчелы находятся железы внутренней секреции. Они происходят от нервных клеток и похожи на них, но имеют дело с производством определенных секретов, которые точнее называть инкретами. Инкреты – это гормоны, которые выделяются непосредственно в кровь и выполняют в пчелином организме такие важные функции, как управление линьками личинки и куколки, координация процессов обмена веществ и внутреннего информационного обмена. Кроме того, они принимают участие в управлении социальным поведением ульевых и летных пчел.

Ключевые слова и термины: пищеварение, кровообращение, дыхание, выделение, эмбриональное и постэмбриональное развитие, нервная система, железы.

Вопросы для обсуждения и задания

1. Каковы отличительные особенности органов пищеварения медоносной пчелы?

2. Как происходит питание, обмен веществ и энергией у пчел?

3. Какое строение имеет медовый зобик медоносной пчелы, и какую функцию выполняет?

4. Назовите ректальные и слюнные железы пчел. Назовите ферменты пищеварительного тракта пчел.

5. Назовите отличительные особенности органов кровообращения пчел.

6. Назовите отличительные особенности органов дыхания пчелы.

7. Назовите органы выделения пчел и выделите особенности в их строении.

8. Опишите дыхание и интенсивность газообмена у пчел в покое, движении и в полете.

9. Как происходит выделение водных паров через систему дыхания у пчел?

10. Как функционируют восковые железы?

11. Опишите строение и функции нервной системы и органов чувств пчелы.

12. Опишите строение органов размножения матки, трутня, рабочей пчелы.

13. Чем обусловлено сложность поведения пчел?

14. Назовите органы слуха пчел и издаваемых ими звуков.

15. Назовите функциональное назначение пчелиных маток и трутней в семье пчел

16. Как устроены наружные покровы пчелы работницы, матки и трутня и какова их функция?

17. Из каких отделов состоит тело рабочей пчелы и какую роль выполняет каждый из них?

18. В каком отделе тела у пчелы-работницы, матки и трутня находится первый брюшной сегмент?

19. Из каких частей состоит нога пчелы работницы?

20. Какие биологические приспособления имеются на ногах пчел-работниц?

21. Как устроены крылья у пчел?

22. Почему ни пчелы-работницы, ни матки, н трутни не могут жить самостоятельно?

23. Какие ферменты выделяются глоточными железами и средней кишкой?

24. Какие вещества необходимы для питания пчел-работниц?

25. Что такое обножка и как она формируется?

26. Почему в кровеносной системе медоносной пчелы нет переферических сосудов?

27. Как устроено сердце медоносной пчелы?

28. Как удаляются из организма пчелы продукты обмена?

29. Как объяснить гибель пчелы-работницы после ужаления ею животных?

30. Какое количество воска может выделить за летнее время полноценная пчелиная семья?

31. По каким признакам личинка отличается от взрослой пчелы-работницы?

32. Чем куколка отличается от личинки?

33. Из каких стадий состоит процесс развития пчелы? Сколько дней требуется для каждой стадии у пчелы-работницы, матки и трутня?

34.

Объясните значение следующих терминов и слов: метаморфоз, эмбриональное и постэмбриональное развитие, железы, морфометрические признаки.