- •Оглавление

- •Как работать с учебным пособием

- •ВВедение

- •Глава 1. История становления пчеловодства и его значение

- •Глава 2. Систематика и эволюция медоносной пчелы

- •Глава 3. Видовая структура медоносной пчелы

- •ГлГЛава 4. Современные породы медоносных пчел

- •Глава 5. Проблемы гибридизации пород медоносных пчел

- •Глава 6. Внутренняя и внешняя морфология медоносной пчелы

- •6.1. Понятие о пчелиной семье как целостной

- •Биологической и хозяйственной единице

- •6.2. Значение морфометрических признаков медоносных пчел и их оценка

- •6.3. Внешнее строение тела медоносной пчелы

- •6.3.1. Наружный скелет пчел

- •6.3.2. Головной отдел (голова) пчелы

- •Морфометрические измерения хоботка медоносной пчелы

- •6.3.3. Грудной отдел пчелы

- •6.3.4. Брюшной отдел (брюшко) пчелы

- •Морфометрические измерения тергита и стернита медоносной пчелы

- •6.3.5. Морфология ножек медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения голени правой задней ноги медоносной пчелы

- •6.3.6. Морфология крыльев медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения параметров передних и задних крыльев медоносной пчелы

- •6.3.7. Восковые железы пчелы

- •Морфометрические измерения восковых желез медоносной пчелы

- •6.3.8. Жалоносный аппарат или жало медоносной пчелы

- •6.4. Особенности вНутренней морфологии медоносной пчелы

- •6.4.1. Пищеварительная система медоносной пчелы

- •6.4.2. Особенности пищеварения и обмена веществ медоносной пчелы

- •6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

- •6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

- •6.4.5. Дыхательная система медоносной пчелы

- •6.4.6. Выделительная система медоносной пчелы

- •6.4.7. Половая система медоносной пчелы

- •6.4.8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития медоносных пчел

- •6.4.9. Железы медоносной пчелы

- •Глава 7. Разведение и содержание пчелиной семьи. Современная Селекционно-племенная работа в пчеловодстве

- •7.1. Организация пасеки

- •7.1.1. Зимовники и их типы

- •7.2. Инвентарь и оборудование общего назначения

- •7.3. История создания и совершенствования улья

- •7.4. Общие требования к пчелиному дому

- •7.4.1. Составные части ульев и их назначение

- •7.5. Устройство и характеристика основных типов ульев

- •7.5.1. Улей однокорпусный с двумя магазинными надставками

- •7.5.2. Улей многокорпусный

- •7.5.3. Улей двухкорпусный с магазинными надставками

- •7.5.4. Улей 10-рамочный с магазинными надставками

- •7.5.5. Улей-лежак на 16 рамок

- •7.5.6. Улей-лежак на 20 рамок

- •7.5.7. Ульи двухстенные

- •7.5.8. Улей наблюдательный

- •7.5.9. Улей нуклеусный

- •7.6. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с магазинами

- •7.7. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных двухкорпусных ульях

- •7.8. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках

- •7.9. Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях

- •7.10. Первые весенние работы на пасеке

- •Размеры ячеек в новых и старых сотах

- •Число рамок, требующееся для различных типов ульев

- •7.11. Подготовка пчелиных семей к медосбору

- •7.12. Подготовка пчел к зимовке

- •7.13. Зимовка пчел

- •7.14. Корма и кормление пчел

- •7.14.1. Подкормки пчел

- •7.15. Размножение пчел

- •7.15.1. Подготовка семей-воспитательниц и маточных личинок

- •7.15.2. Получение маток без переноса личинок

- •7.15.3. Получение маток с переносом личинок

- •7.15.4. Получение плодных маток

- •7.15.5. Выбраковка, мечение и пересылка маток

- •7.15.6. Подсадка маточников и пчелиных маток

- •7.15.7. Использование и предупреждение роения

- •7.15.8. Искусственное размножение пчел

- •7.15.9. Пакетное пчеловодство

- •Глава 8. Медоносные ресурсы

- •8.1. Современные представления о кормовых базах медоносной пчелы

- •8.2. Некоторые особенности нектаровыделения Медоносными растениями

- •8.3. Основные Медоносы экосистем полей

- •8.4. Основные Медоносы экосистем плодовых и ягодных насаждений

- •8.5. Основные Медоносы лесов

- •8.6. Основные Медоносы лугов и пастбищ

- •8.7. Основные Медоносы лесопосадок и высеваемые специально для медоносных пчел

- •8.8. Учет медоносных растений и Медовый баланс пасеки

- •Медовый запас местности

- •Форма записи в журнале пасечного учета

- •8.9. Методы и способы Улучшения кормовой базы пчеловодства

- •Глава 9.- болезни, враги и вредители пчел

- •9.1. Краткий очерк развития учения о болезнях пчел

- •9.2. Современная Классификация болезней пчел

- •Классификация болезней пчел

- •9.3. Причины возникновения болезней медоносных пчел

- •9.4. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (инструкция)

- •9.5. Незаразные болезни

- •9.5.1. Незаразные заболевания как факторы, способствующие развитию инфекционных и инвазионных болезней

- •9.6. Бактериозы пчел

- •9.7. Вирозы viroses пчел

- •Кандидамикоз – инфекционная болезнь пчел, характеризующаяся поражением передних грудных трахей, перерождением грудных мышц.

- •Мукормикоз пчел - инфекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые пчелы, трутни и матки.

- •9.9. Протозоозы пчел

- •9.10. Гельминтозы пчел

- •9.11. Арахнозы пчел

- •9.12. Энтомозы пчел

- •9.13. Враги и вредители пчел

- •Глава 10. - Технология производства продуктов пчеловодства

- •10.1. Значение продуктов пчеловодства

- •В народном хозяйстве

- •10.2.1. Происхождение, качество и свойства меда

- •10.2.2. Оборудование для откачки меда

- •10.2.3. Устройства, приспособления и оборудование для распечатывания сотов

- •10.2.4. Медогонки

- •10.2.5. Приспособления и устройства для очистки меда

- •10.2.6. Правила безопасной работы при откачке меда

- •10.2.7. Оборудование для обработки, фасовки меда

- •10.3. Пчелиный Воск – состав, фальсификация и технология переработки

- •10.3.1. Общая характеристика воска

- •10.3.2. Оборудование для переработки воскового сырья в пасечных условиях

- •10.3.3. Оборудование для переработки воскового сырья в заводских условиях

- •10.3.4. Технология ОсветлениЯ и очисткИ воска

- •10.3.5. Приспособления и оборудование для получения вощины

- •10.4. Прополис – состав, свойства и получение

- •10.4.1. Состав и свойства прополиса

- •10.4.2. Оборудование и технология сбора и переработки прополиса

- •10.5. Цветочная пыльца и перга - состав, свойства и получение

- •10.5.1. Состав и свойства пыльцы и перги

- •10.5.2. Технология сбора пыльцы и перги

- •10.6. Маточное молочко – состав, свойства и получение

- •10.6.1. Общая характеристика, химический состав и биологические свойства маточного молочка

- •10.6.2. Технология получения маточного молочка

- •10.6.3. Отбор маточного молочка

- •10.7. Пчелиный яд - состав, свойства и получение

- •10.7.1. Состав и свойства пчелиного яда

- •10.7.2. Заготовка пчелиного яда-сырца

- •Заключение

- •Словарь-справочник основных слов и терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Первый год обучения (70 часов) раздел 1. – Биология пчелиной семьи (19 часов)

- •Тема 1. Введение. История становления

- •Тема 2. Систематическое положение медоносной пчелы apis mellifera. Морфометрический метод в.В. Алпатова (1948) и современные методы

- •Тема 3. Особенности внешней морфологии медоносной пчелы apis mellifera, и морфометрический метод идентификации пчел (7 часов)

- •Тема 4. Особенности внутренней морфологии Медоносной пчелы apis mellifera (6 часов)

- •Тема 5. Особенности Выделения воска и строительство сотов пчел (2 часа)

- •Тема 6. Особенности строения половых органов медоносной пчелы. Развитие, выращивание расплода и рост семьи (2 часа)

- •Раздел 2. - Разведение и содержание пчелиной семьи. Селекционно-племенная работа в пчеловодстве (27 часов)

- •Тема 7. Пасечные постройки и пчеловодный

- •Инвентарь (3 часа)

- •Тема 8. Технология содержания пчел в ульях различных типов (3 часа)

- •Тема 9. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке (2 часа)

- •Тема 10. Факторы, влияющие на продуктивность семей пчел. Учет на пасеке (2 часа)

- •Тема 11. Корма и кормление пчел (1 час)

- •Тема 12. Размножение пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 13. Вывод маток (4 часа)

- •Тема 14. Пакетное пчеловодство (1 час)

- •Тема 15. Интенсивная технология содержания пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 16. Перевозка пчел на медосбор и опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур

- •Тема 17. Племенная работа в пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Научно обоснованная технология зимовки пчелиных семей (3 часа)

- •Практические занятия на пасеке по первому году обучения (24 часа)

- •Второй год обучения (70 часов)

- •Раздел 3.- болезни и вредители пчел (29 чаСов)

- •Тема 1. Введение. Исторические сведения о болезнях пчел и их классификация (1 час)

- •Тема 2. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (1 час)

- •Тема 7. Протозоозы пчел (4 часа)

- •Тема 8. Арахнозы пчел (4 часа)

- •Тема 9. Враги и вредители пчел (3 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •Раздел 5. - медоносные ресурсы (16 часов)

- •В пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Нектаропродуктивность растений (2 часа)

- •Тема 19. Медоносы лесов, парков и лесозащитных насаждений (4 часа)

- •Тема 20. Медоносы сельскохозяйственных растений (4 часа)

- •Тема 21. Медоносы садов, овощных севооборотов и бахчей (3 часа)

- •Занятие 32. Основные медоносы плодово-ягодных культур (лабораторно-практические занятия - 1 час). Основные виды. Календарь цветения. Медовая продуктивность.

- •Тема 22. Медоносы, высеваемые специально для пчел. Определение медовой продуктивности местности. Медовый баланс пасеки (2 часа)

- •УчебнЫй план

- •Учебное пособие для учащихся 10-11 профильных классов общеобразовательных учреждений

6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

Медоносные пчелы, как и все представители надкласса насекомых, имеют незамкнутую систему кровообращения. В крови пчелы, которая называется гемолимфой, нет красных кровяных телец, содержащих гемоглобином, поэтому она не выполняет таких «дыхательных» функций, как кровь позвоночных животных.

Гемолимфа составляет внутреннюю среду организма пчелы. Омывая все органы, ткани и клетки, она доставляет им питательные вещества и вбирает продукты обмена (мочевую кислоту и ураты), которые удаляются из гемолимфы через органы выделения. Кроме того, благодаря постоянству осмотического давления и активной кислотности гемолимфа обеспечивает относительную стабильность многих физиологических и биохимических процессов в соприкасающихся с ней тканях и органах и в известной мере осуществляет взаимодействие между ними. Наконец, гемолимфа имеет функцию защиты организма пчелы от воздействия вредных микроорганизмов и веществ. Гемолимфа пчелы представляет собой прозрачную, слегка желтоватую жидкость. Она состоит из жидкой части – плазмы и клеток, называемых гемоцитами. Клеточные элементы занимают около 20-25% общего объема гемолимфы. Плазма гемолимфы пчелы имеет более или менее постоянную слабокислую реакцию (рН – 6,2-6,6). Она содержит белки (6-7%), аминокислоты (до 10%), жиры (до 5%), глюкозу (до 4,4%), минеральные вещества, разнообразные ферменты и гормоны. У пчел, как и у большинства других насекомых, гемолимфа не свертывается, так как не содержит фибриногена.

Гемоциты гемолимфы могут активно передвигаться. У взрослой пчелы они представлены тремя формами – платоцитами, эпоцитоидами и сферулоцитами. Наибольшее значение имеют платоциты; их, по данным Б.А. Шишкина, свыше 80% от числа гемоцитов пчелы (некоторые авторы называют платоциты пролейкоцитами, а зрелые их формы – лейкоцитами). Гемоциты имеют большое значение в фагоцитозе. В них имеются зерна белка и кристаллы мочевой кислоты, что свидетельствует об отложении в этих клетках запасов питательных веществ и продуктов распада. Освобождение организма от продуктов распада является необходимым условием жизнедеятельности пчелы. Углекислота и частично вода удаляются из организма пчелы органами дыхания, часть продуктов распада и непереваренные остатки пищи – кишечником. Растворимые в воде продукты распада улавливаются и выносятся мальпигиевыми сосудами, часть их накапливается в выделительных клетках жирового тела пчелы.

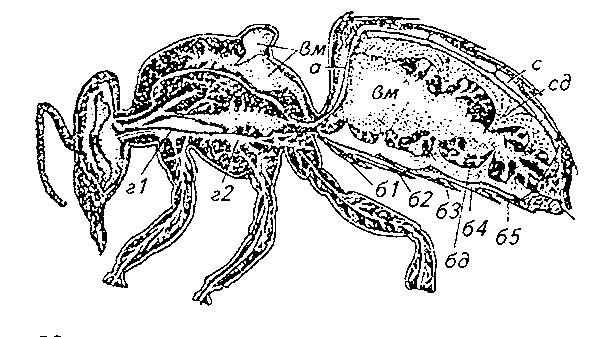

Кровообращение пчелы, несмотря на то, что у нее нет замкнутой кровеносной системы, происходит в определенных направлениях благодаря действию спинного сосуда и брюшной и спинной диафрагм. Диафрагмы делят брюшко в горизонтальном направлении на две полости – спинную и брюшную, которые принято называть кровяным синусами. В спинном синусе помещается спинной сосуд, который тянется вдоль всего тела. В расширенной части спинного сосуда, находящейся в брюшке и выполняющей роль сердца, имеется пять камер. В боковых стенках каждой камеры находятся отверстия (остии), через которые кровь поступает в сердце (рис. 6.22).

При переходе в грудь спинной сосуд образует несколько петель, заключенных во влагалищную сумку. Это предохраняет сосуд от резких толчков при полете пчелы, а через сумку кровь частично обогащается кислородом.

|

Рис. 6.22. Размещение сердца, диафрагм и воздушных мешков в теле пчелы:

А – аорта; с – сердце; сд – спинная диафрагма; бд – брюшная диафрагма; б1 – б5 – брюшные нервные узлы; вм – воздушные мешки; г1, г2 – грудные нервные узлы

Дальше спинной сосуд проходит между мускулами груди в голову пчелы, где оканчивается отверстием около мозга. Передний суженный конец спинного сосуда называется аортой.

|

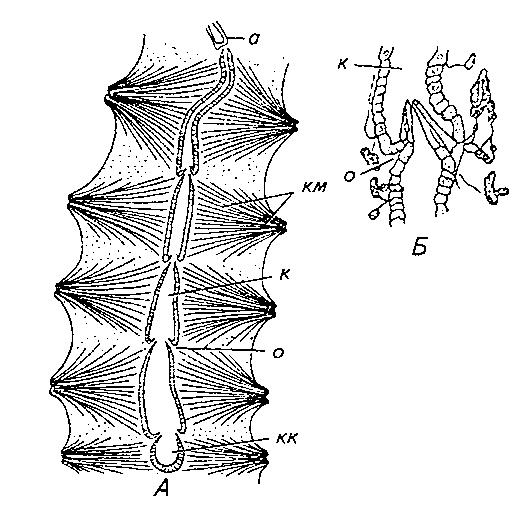

Рис. 6.23. Схема строения сердца пчелы:

А – сердце со спинной диафрагмой; Б – межкамерный клапан и ости; а – аорта; км – крыловидные мускулы; к – камера сердца; о – остия; кк – концевая камера

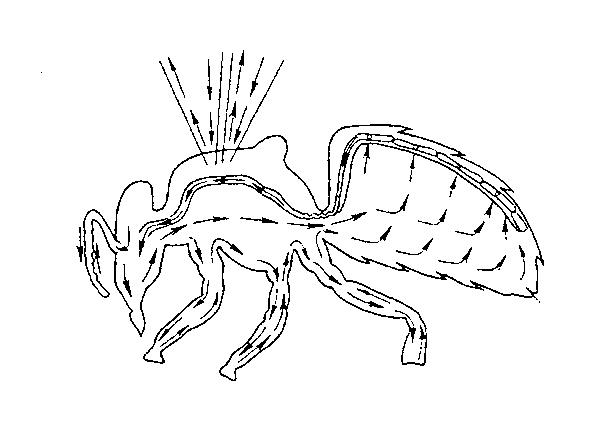

Сердце играет роль насоса, накачивающего кровь из брюшка в голову (рис. 6.23). Брюшная диафрагма волнообразными движениями спереди назад гонит кровь в брюшном синусе к концу брюшка. Одновременно вертикальные движения этой диафрагмы направляют часть крови в общую брюшную полость, где кровь, омывая среднюю кишку, обогащается питательными веществами и освобождается от продуктов обмена веществ; последние всасываются органами выделения, расположенными на пути движения крови. Ритмические движения спинной диафрагмы, обогащенная питательными веществами и очищенная кровь из общей брюшной полости нагнетается в спинной синус, откуда поступает в спинной сосуд, а затем в головную полость (рис. 6.24).

Таким образом, наиболее чистая и богатая питательными веществами кровь омывает в первую очередь такие важные органы, как мозг, органы чувств, слюнные железы, расположенные в голове, а затем органы и ткани, находящиеся в груди и брюшке. Продвижение гемолимфы в усики, ножки и крылья обеспечивается расположенными у их основания специальными пульсирующими органами, которые сокращаются независимо от работы спинного сосуда. У взрослой пчелы при спокойном состоянии спинной сосуд (сердце) сокращается 60-70 раз в минуту, во время движения до 100 раз, а при полете 140-150 раз в минуту.

|

Рис. 6.24. Циркуляция гемолимфы в теле пчелы