- •Оглавление

- •Как работать с учебным пособием

- •ВВедение

- •Глава 1. История становления пчеловодства и его значение

- •Глава 2. Систематика и эволюция медоносной пчелы

- •Глава 3. Видовая структура медоносной пчелы

- •ГлГЛава 4. Современные породы медоносных пчел

- •Глава 5. Проблемы гибридизации пород медоносных пчел

- •Глава 6. Внутренняя и внешняя морфология медоносной пчелы

- •6.1. Понятие о пчелиной семье как целостной

- •Биологической и хозяйственной единице

- •6.2. Значение морфометрических признаков медоносных пчел и их оценка

- •6.3. Внешнее строение тела медоносной пчелы

- •6.3.1. Наружный скелет пчел

- •6.3.2. Головной отдел (голова) пчелы

- •Морфометрические измерения хоботка медоносной пчелы

- •6.3.3. Грудной отдел пчелы

- •6.3.4. Брюшной отдел (брюшко) пчелы

- •Морфометрические измерения тергита и стернита медоносной пчелы

- •6.3.5. Морфология ножек медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения голени правой задней ноги медоносной пчелы

- •6.3.6. Морфология крыльев медоносной пчелы

- •Морфометрические измерения параметров передних и задних крыльев медоносной пчелы

- •6.3.7. Восковые железы пчелы

- •Морфометрические измерения восковых желез медоносной пчелы

- •6.3.8. Жалоносный аппарат или жало медоносной пчелы

- •6.4. Особенности вНутренней морфологии медоносной пчелы

- •6.4.1. Пищеварительная система медоносной пчелы

- •6.4.2. Особенности пищеварения и обмена веществ медоносной пчелы

- •6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

- •6.4.4. Кровеносная система медоносной пчелы

- •6.4.5. Дыхательная система медоносной пчелы

- •6.4.6. Выделительная система медоносной пчелы

- •6.4.7. Половая система медоносной пчелы

- •6.4.8. Особенности эмбрионального и постэмбрионального развития медоносных пчел

- •6.4.9. Железы медоносной пчелы

- •Глава 7. Разведение и содержание пчелиной семьи. Современная Селекционно-племенная работа в пчеловодстве

- •7.1. Организация пасеки

- •7.1.1. Зимовники и их типы

- •7.2. Инвентарь и оборудование общего назначения

- •7.3. История создания и совершенствования улья

- •7.4. Общие требования к пчелиному дому

- •7.4.1. Составные части ульев и их назначение

- •7.5. Устройство и характеристика основных типов ульев

- •7.5.1. Улей однокорпусный с двумя магазинными надставками

- •7.5.2. Улей многокорпусный

- •7.5.3. Улей двухкорпусный с магазинными надставками

- •7.5.4. Улей 10-рамочный с магазинными надставками

- •7.5.5. Улей-лежак на 16 рамок

- •7.5.6. Улей-лежак на 20 рамок

- •7.5.7. Ульи двухстенные

- •7.5.8. Улей наблюдательный

- •7.5.9. Улей нуклеусный

- •7.6. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных ульях с магазинами

- •7.7. Особенности содержания пчел в двенадцатирамочных двухкорпусных ульях

- •7.8. Особенности содержания пчел в ульях-лежаках

- •7.9. Особенности содержания пчел в многокорпусных ульях

- •7.10. Первые весенние работы на пасеке

- •Размеры ячеек в новых и старых сотах

- •Число рамок, требующееся для различных типов ульев

- •7.11. Подготовка пчелиных семей к медосбору

- •7.12. Подготовка пчел к зимовке

- •7.13. Зимовка пчел

- •7.14. Корма и кормление пчел

- •7.14.1. Подкормки пчел

- •7.15. Размножение пчел

- •7.15.1. Подготовка семей-воспитательниц и маточных личинок

- •7.15.2. Получение маток без переноса личинок

- •7.15.3. Получение маток с переносом личинок

- •7.15.4. Получение плодных маток

- •7.15.5. Выбраковка, мечение и пересылка маток

- •7.15.6. Подсадка маточников и пчелиных маток

- •7.15.7. Использование и предупреждение роения

- •7.15.8. Искусственное размножение пчел

- •7.15.9. Пакетное пчеловодство

- •Глава 8. Медоносные ресурсы

- •8.1. Современные представления о кормовых базах медоносной пчелы

- •8.2. Некоторые особенности нектаровыделения Медоносными растениями

- •8.3. Основные Медоносы экосистем полей

- •8.4. Основные Медоносы экосистем плодовых и ягодных насаждений

- •8.5. Основные Медоносы лесов

- •8.6. Основные Медоносы лугов и пастбищ

- •8.7. Основные Медоносы лесопосадок и высеваемые специально для медоносных пчел

- •8.8. Учет медоносных растений и Медовый баланс пасеки

- •Медовый запас местности

- •Форма записи в журнале пасечного учета

- •8.9. Методы и способы Улучшения кормовой базы пчеловодства

- •Глава 9.- болезни, враги и вредители пчел

- •9.1. Краткий очерк развития учения о болезнях пчел

- •9.2. Современная Классификация болезней пчел

- •Классификация болезней пчел

- •9.3. Причины возникновения болезней медоносных пчел

- •9.4. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (инструкция)

- •9.5. Незаразные болезни

- •9.5.1. Незаразные заболевания как факторы, способствующие развитию инфекционных и инвазионных болезней

- •9.6. Бактериозы пчел

- •9.7. Вирозы viroses пчел

- •Кандидамикоз – инфекционная болезнь пчел, характеризующаяся поражением передних грудных трахей, перерождением грудных мышц.

- •Мукормикоз пчел - инфекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые пчелы, трутни и матки.

- •9.9. Протозоозы пчел

- •9.10. Гельминтозы пчел

- •9.11. Арахнозы пчел

- •9.12. Энтомозы пчел

- •9.13. Враги и вредители пчел

- •Глава 10. - Технология производства продуктов пчеловодства

- •10.1. Значение продуктов пчеловодства

- •В народном хозяйстве

- •10.2.1. Происхождение, качество и свойства меда

- •10.2.2. Оборудование для откачки меда

- •10.2.3. Устройства, приспособления и оборудование для распечатывания сотов

- •10.2.4. Медогонки

- •10.2.5. Приспособления и устройства для очистки меда

- •10.2.6. Правила безопасной работы при откачке меда

- •10.2.7. Оборудование для обработки, фасовки меда

- •10.3. Пчелиный Воск – состав, фальсификация и технология переработки

- •10.3.1. Общая характеристика воска

- •10.3.2. Оборудование для переработки воскового сырья в пасечных условиях

- •10.3.3. Оборудование для переработки воскового сырья в заводских условиях

- •10.3.4. Технология ОсветлениЯ и очисткИ воска

- •10.3.5. Приспособления и оборудование для получения вощины

- •10.4. Прополис – состав, свойства и получение

- •10.4.1. Состав и свойства прополиса

- •10.4.2. Оборудование и технология сбора и переработки прополиса

- •10.5. Цветочная пыльца и перга - состав, свойства и получение

- •10.5.1. Состав и свойства пыльцы и перги

- •10.5.2. Технология сбора пыльцы и перги

- •10.6. Маточное молочко – состав, свойства и получение

- •10.6.1. Общая характеристика, химический состав и биологические свойства маточного молочка

- •10.6.2. Технология получения маточного молочка

- •10.6.3. Отбор маточного молочка

- •10.7. Пчелиный яд - состав, свойства и получение

- •10.7.1. Состав и свойства пчелиного яда

- •10.7.2. Заготовка пчелиного яда-сырца

- •Заключение

- •Словарь-справочник основных слов и терминов

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Первый год обучения (70 часов) раздел 1. – Биология пчелиной семьи (19 часов)

- •Тема 1. Введение. История становления

- •Тема 2. Систематическое положение медоносной пчелы apis mellifera. Морфометрический метод в.В. Алпатова (1948) и современные методы

- •Тема 3. Особенности внешней морфологии медоносной пчелы apis mellifera, и морфометрический метод идентификации пчел (7 часов)

- •Тема 4. Особенности внутренней морфологии Медоносной пчелы apis mellifera (6 часов)

- •Тема 5. Особенности Выделения воска и строительство сотов пчел (2 часа)

- •Тема 6. Особенности строения половых органов медоносной пчелы. Развитие, выращивание расплода и рост семьи (2 часа)

- •Раздел 2. - Разведение и содержание пчелиной семьи. Селекционно-племенная работа в пчеловодстве (27 часов)

- •Тема 7. Пасечные постройки и пчеловодный

- •Инвентарь (3 часа)

- •Тема 8. Технология содержания пчел в ульях различных типов (3 часа)

- •Тема 9. Выставка пчел и первые весенние работы на пасеке (2 часа)

- •Тема 10. Факторы, влияющие на продуктивность семей пчел. Учет на пасеке (2 часа)

- •Тема 11. Корма и кормление пчел (1 час)

- •Тема 12. Размножение пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 13. Вывод маток (4 часа)

- •Тема 14. Пакетное пчеловодство (1 час)

- •Тема 15. Интенсивная технология содержания пчелиных семей (3 часа)

- •Тема 16. Перевозка пчел на медосбор и опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур

- •Тема 17. Племенная работа в пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Научно обоснованная технология зимовки пчелиных семей (3 часа)

- •Практические занятия на пасеке по первому году обучения (24 часа)

- •Второй год обучения (70 часов)

- •Раздел 3.- болезни и вредители пчел (29 чаСов)

- •Тема 1. Введение. Исторические сведения о болезнях пчел и их классификация (1 час)

- •Тема 2. Ветеринарно-санитарные требования, предъявляемые к пасекам (1 час)

- •Тема 7. Протозоозы пчел (4 часа)

- •Тема 8. Арахнозы пчел (4 часа)

- •Тема 9. Враги и вредители пчел (3 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •И получение (2 часа)

- •Раздел 5. - медоносные ресурсы (16 часов)

- •В пчеловодстве (1 час)

- •Тема 18. Нектаропродуктивность растений (2 часа)

- •Тема 19. Медоносы лесов, парков и лесозащитных насаждений (4 часа)

- •Тема 20. Медоносы сельскохозяйственных растений (4 часа)

- •Тема 21. Медоносы садов, овощных севооборотов и бахчей (3 часа)

- •Занятие 32. Основные медоносы плодово-ягодных культур (лабораторно-практические занятия - 1 час). Основные виды. Календарь цветения. Медовая продуктивность.

- •Тема 22. Медоносы, высеваемые специально для пчел. Определение медовой продуктивности местности. Медовый баланс пасеки (2 часа)

- •УчебнЫй план

- •Учебное пособие для учащихся 10-11 профильных классов общеобразовательных учреждений

6.4.3. Нервная система и органы чувств медоносной пчелы

Нервная система. Сложное и многообразное поведение пчел и пчелиной семьи в целом, а также их взаимодействие с внешней средой могут быть осуществлены благодаря высокоразвитой нервной системе и связанным с ней органам чувств.

Нервная система состоит из нервных клеток и отходящих от них нервных волокон. В некоторых участках этой системы нервные клетки, скопляясь, образуют нервные узлы, или ганглии.

В нервной системе пчелы различают центральный, периферический и симпатический отделы.

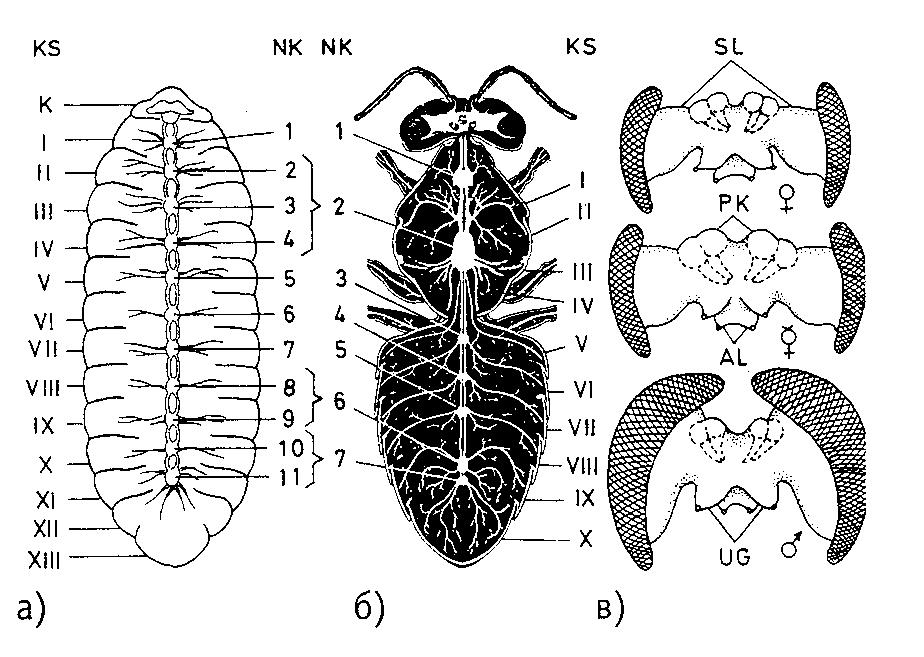

Центральная нервная система состоит из надглоточного узла (головного мозга), подглоточного узла и брюшной нервной цепочки. Нервная масса в эмбриональном периоде развития пчелы относительно равномерно распределена между 19-20 узловыми парами. В ходе постэмбрионального развития шесть передних пар узлов соединяются у личинки в два массивных образования: надглоточный ганглий и подглоточный ганглий. Три последние пары узлов тоже сливаются. Так, центральная нервная система пчелиной личинки состоит из двух глоточных ганглиев, которые называются головным мозгом и одиннадцати нервных узлов, распределенных по тринадцати сегментам тела личинки (рис. 6.21а). У взрослой пчелы они тоже соединяются, в результате чего остается лишь два ганглия в груди и пять в брюшке у рабочей пчелы, а у матки и трутня четыре ганглия в брюшке (рис. 6.21б). За счет соединения нервных узлов парными тяжами получается цепочка, а так как она располагает в брюшной части, то ее называют брюшной нервной цепочкой или «брюшным мозгом».

«Головной мозг» расположен над пищеводом и соединен двумя нервными тяжами с подглоточным узлом, а последний такими же тяжами с брюшной нервной цепочкой. По своей функции головной мозг как центр нервной системы сходен с мозгом позвоночных животных. По бокам головного мозга имеются большие зрительные доли сложных глаз. От него отходят нервы к глазам, усикам, на которых находятся многочисленные органы осязания и обоняния к верхней губе. Подглоточный узел связан с верхней и нижней челюстями и нижней губой пчелы. В надглоточном нервном узле пчелы имеются особые скопления нервной ткани – так называемые грибовидные тела, которые считаются центрами высшей нервной деятельности пчелы. В них заложены память и навигационная система пчел. Они являются так называемым интеллектуальным центром пчелы, и поэтому они лучше развиты у рабочей пчелы. У трутня примечателен лишь общий размер головного мозга, причем зрительные доли имеют особое строение, в соответствии с их задачей – поиск матки во время брачных вылетов (рис. 6.21в).

Совокупность нервов, связанных с органами чувств, называется периферической нервной системой. Кроме того, специальная система нервов регулирует деятельность пищеварительных органов, сердца, трахей, дыхалец и половых органов пчелы (симпатическая нервная система).

|

Рис. 6.21. Нервная система пчелиной личинки (а) и взрослой пчелы (б). в) Головной мозг матки, рабочей пчелы и трутня. AL антенные доли, KS сегменты тела I-XIII (X), NK нервные узлы 1-11 (7), PK грибовидное тело, SL зрительная доля, UG подглоточный ганглий

Органы чувств непосредственно связаны с нервной системой, которая, по выражению И.П. Павлова, является посредником между факторами внешней среды и организмом. У пчелы имеется ряд морфологически обособленных образований, деятельность которых регулируется нервной системой и которые должны быть отнесены к органам чувств – зрения, обоняния, осязания, вкуса, слуха. Хотя пчелам присущи и чувства равновесия, давления, хода и тепла, но до сих пор неясно, с какими образованиями связаны эти ощущения.

Органы зрения имеют очень большое значение для жизнедеятельности пчел и пчелиной семьи. У пчелы пять глаз – три простых и два сложных, или фасеточных. Пчелиная личинка безглазая. Простой глазок состоит из окруженной пигментными клетками линзы, к которой примыкают зрительные клетки, связанные через нервные волокна с мозгом. Сложный фасеточный глаз включает большое количество шестигранных ячеек – фасеток, над каждой из которых находится своеобразно устроенный глазок – омматидий. Каждый омматидий имеет наружную шестигранную линзу и примыкающий к ней хрустальный конус. Под конусом расположена хрустальная палочка, или рабдом, окруженная длинными зрительными клетками, связанными через нервные волокна со зрительными дольками головного мозга пчелы. Каждый омматидий имеет вид тонкой трубочки, отделенной от соседних омматидиев слоем светонепроницаемых пигментных клеток.

В отличие от простых глазков в каждый омматидий попадает не все изображение, а только его часть. В сложном глазу общее изображение целого предмета складывается из отдельных его частей, воспринятых омматидиями. Такое зрение называется мозаичным. Сложными глазами пчела хорошо различает движущиеся предметы и определяет форму неподвижных объектов во время полета. Простые глазки обладают очень слабой способностью зрительного восприятия изображения предметов. С их помощью пчела различает лишь степень интенсивности света.

Воспринимаемая пчелами область солнечного спектра по сравнению с видимой человеком областью смещена в сторону более коротких волн. В отличие от людей пчелы воспринимают ультрафиолетовые лучи (длина волн 300-390 мм), но не воспринимают красные (длина волн 630-800 мм). Они хорошо различают желтый и синий цвета, а также голубовато-зеленый, фиолетовый и пурпурный цвета, образующиеся в результате взаимодействия ультрафиолетового, синего и желтого отделов спектра.

Исследования последних лет с применением методики регистрации нервных импульсов, возникающих в отдельных омматидиях сложного глаза насекомых, установлено, что пчелы обладают высокой остротой зрения и могут различать мельчайшие детали. В полете пчелы ориентируются по поляризованному свету, исходящему от голубого небосклона, который они воспринимают и различают.

Обоняние пчел, как и многих других насекомых, развито хорошо и служит одни из важных средств нахождения источника корма. Органами обоняния пчел служат многочисленные поровые пластинки, прикрывающие небольшие отверстия в хитине и связанные с чувствительными отростками нервных клеток. Поровые пластинки расположены на восьми последних члениках усиков в количестве до 6тыс., поэтому пчела с обрезанными усиками не воспринимает запахи. Пчелам каждой семьи присущ свой особый запах, по которому они отличают своих пчел от чужих. У пчел имеется специальный пахучий орган – Насонова железа, выделяющая секрет со специфическим запахом. Пахучий орган расположен между пятым и шестым тергитами рабочей пчелы. При вытягивании кончика брюшка сумочка пахучего органа выпячивается наружу, и происходит испарение секрета железу.

Вкус пищи воспринимается пчелой через специальные хитиновые палочковидные образования, расположенные в глотке, у основания язычка и лапках ножек. Пчелы хорошо различают сладкое, горькое, соленое и кислое. Особое отношение у пчел к концентрации сахара в нектаре: несмотря на то, что она может колебаться в широких пределах, нектар с низким содержанием сахара пчелы собирать избегают, а 5%-й раствор сахара не отличают от воды.

Термочувствительные органы пчелы (сенсиллы) представляют собой короткие волоски в углублениях кутикулы с отверстием наружу. Сенсиллы расположены на верхней и нижней сторонах каждого из восьми наружных члеников усика. Температурные рецепторы выполняют холодовые и тепловые функции. Первые увеличивают число генерируемых импульсов в ответ на понижение температуры, вторые – на повышение. Пчелы реагируют на колебания температуры в десятые доли градуса.

Медоносные пчелы определяют и степень увлажнения воздуха. Рецепторы влажности находятся на усиках. В сенсиллах на усиках пчелы имеются определенные клетки, воспринимающие концентрацию диоксида углерода.

Осязание осуществляется через многочисленные осязательные волоски (трихоидные сенсиллы) и конусы, расположенные на усиках и других частях тела пчелы. Специальных органов слуха, воспринимающих звук, у пчелы нет. Другой вид органов осязания – колоколовидные сенсиллы. Они расположены по линиям деформации и передают сигналы о силе и направленности изгибаний кутикулы при мышечных сокращениях. В целом органы осязания контролируют и стабилизируют движения тела пчелы, дают ей возможность ориентироваться в улье, определять размеры и пригодность ячеек для размещения кормов или откладки маткой яиц.

Способность воспринимать и издавать звуки имеет большое значение в жизни пчелиной семьи. Пчела, готовящаяся к ужалению, издает своеобразный звук, который приводит в возбуждение других пчел. Общеизвестно и так называемое пение маток, его можно слышать накануне выхода второго роя: тонкие протяжные звуки издает вышедшая из маточника молодая матка; на них более приглушенно отвечают ее сестры, находящиеся в маточниках. Особые звуки издает пчелиная семья, готовящаяся к роению. Характерные звуки воспроизводит безматочная семья. Наконец, пчелы, нашедшие обильный источник корма, издают своеобразные звуки во время «танца», без которых «танец» не оказывает на других особей мобилизационного действия. Звуки у пчел воспроизводятся особыми органами, расположенными на голени передних ножек (хордотональные органы) и на втором членике усиков (Джонстоновы органы).

Чувство времени хорошо развито у медоносных пчел. Они усиленно посещают источник корма обычно в то время, когда в нем имеется обильная пища. Наиболее интенсивный лет их на поля гречихи наблюдается в часы, когда это растение обильно выделяет нектар. Способность пчелиной семьи направлять пчел на сбор нектара и пыльцы в наиболее благоприятное время суток имеет важное биологическое и практическое значение. Это дает возможность с наименьшими затратами времени и энергии собрать максимальное количество нектара и пыльцы.

Условные и безусловные рефлексы пчел. Воспринятые теми или иными органами чувств раздражения вызывают соответствующую реакцию организма. Эти ответные реакции организма на внешние раздражения получили название «рефлекс». Различают безусловные и условные рефлексы. Безусловные рефлексы – это врожденные реакции организма на внешние раздражения, например, оттягивание ножки пчелы при механическом раздражении, высовывание хоботка при химическом раздражении медом, заполнение зобика медом и т.д. особенность безусловных рефлексов – их видовая врожденность, отсутствие индивидуального обучения для их осуществления. Условные рефлексы – это временные связи, возникающие у отдельных особей на базе безусловных рефлексов. Пчелы, приученные брать корм на фоне желтого или синего квадрата, продолжают усиленно посещать эти квадратики после удаления кормушки. Если в течение нескольких дней в определенное время и в определенном месте выставлять корм, то пчелы начинают прилетать на это место в соответствующие часы даже в том случае, когда корм убран. У подкармливаемых в определенное время пчел выработался условный рефлекс на базе безусловного рефлекса (пищевого).

Великий русский физиолог И.П. Павлов разработал учение об условных рефлексах, но хотя он проводил свои исследования на млекопитающих с высоким уровнем развития нервной деятельности, он указывал на важность аналогичных исследований и применительно к насекомым. И.П. Павлов писал: «Эти опыты касаются не только стереотипной, врожденной, так называемой инстинктивной деятельности их, но и деятельности, имеющей в своей основе индивидуальный опыт. Таким образом, и у этих животных, два вида поведения: высшее и низшее, индивидуальное и видовое. Понятно, что механизм первого – величайшая проблема для человеческого ума и расширение исследований его в разнообразных районах мира - существенный ресурс для решения его». Изучение добывать пищу. Наконец, на основе условных рефлексов условных рефлексов пчел не только имеет важное теоретическое значение, но и представляет большой практический интерес.

Таким образом, условные рефлексы имеют большое значение для жизнедеятельности пчелиной семьи, значительно расширяют и углубляют ее связи с окружающей средой, увеличивают пластичность поведения в связи с меняющимися условиями жизни. При ориентировочном облете пчелы запоминают местоположение своего улья, при полете за взятком – путь к месту сбора пищи и обратно к пасеке. Запоминание окраски источника корма, запаха и часа наиболее обильного выделения нектара позволяет пчелам наиболее эффективно