- •Глава 1. Основные понятия и определения коммуникационных систем

- •Глава 2. Системы каналообразования

- •Глава 3. Системы проводной связи

- •Глава 4. Борьба с помехами

- •Глава 5. Борьба с замираниями сигналов при одиночном приеме

- •Глава 6. Методы борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме

- •Глава 7. Системы коротковолновой радиосвязи

- •Глава 8. Системы ультракоротковолновой радиосвязи

- •Глава 9. Системы связи оптического диапазона

- •Глава 1. Основные понятия и определения коммуникационных систем

- •Сообщение, сигнал, канал, система связи

- •1.2. Непрерывные сигналы

- •1.3. Дискретные сигналы

- •1.4. Кодирование сигналов

- •1.5. Модулированные сигналы

- •Амплитудная модуляция

- •Фазовая модуляция

- •Импульсная модуляция

- •Шумоподобные сигналы

- •1.6. Цифровые сигналы

- •1.7. Помехи в каналах связи

- •Глава 2. Системы каналообразования

- •2.1. Классификация многоканальных систем связи

- •2.2.Системы передачи с разделением каналов по частоте (чрк)

- •2.3.Системы передачи с разделением каналов по времени врк

- •2.4.Цифровые многоканальные системы передачи

- •2.5.Асинхронные адресные многоканальные системы связи

- •Глава 3. Системы проводной связи

- •3.2. Обобщенная структурная схема системы проводной связи

- •3.3. Структурная схема системы телефонной связи

- •3.4. Структурная схема системы телеграфной связи

- •3.5 Структурная схема системы передачи данных

- •3.6. Способы передачи дискретных сигналов.

- •Глава 4. Борьба с помехами

- •4.1. Общая характеристика помех в каналах радиосвязи

- •4.2. Характеристика методов борьбы с помехами

- •4.3. Борьба с флуктуационными, сосредоточенными и импульсными помехами.

- •4.3.1 Флуктуационные помехи

- •4.3.2. Сосредоточенные помехи

- •4.3.3. Импульсные помехи

- •4.4. Вопросы для самопроверки

- •4.5. Задачи и указания

- •Глава 5. Борьба с замираниями сигналов при одиночном приеме

- •5.1. Общая характеристика методов борьбы с замираниями сигналов

- •5.2. Методы борьбы с замираниями сигналов при одиночном приёме

- •5.2.1. Антифединговое кодирование

- •3.2.2. Метод компенсации

- •5.2.3. Метод борьбы с эхо-сигналами

- •5.2.4. Использование широкополосных сигналов

- •5.2.5. Метод прерывистой связи

- •5.3. Системы связи с обратным каналом

- •5.4. Вопросы для самопароверки

- •5.5. Задачи и указания

- •Глава 6. Методы борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме

- •6.1. Характеристика основных методов борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме

- •6.2. Способы формирования группового сигнала.

- •6.2.1 Автовыбор

- •6.2.2 Линейное сложение сигналов

- •6.2.3 Оптимальное сложение сигналов

- •6.3. Сравнительная оценка способов сложения разнесеных сигналов.

- •6.4. Вопросы для самопроверки.

- •6.5. Задачи и указания

- •Глава 4. Системы коротковолновой радиосвязи

- •4.1. Особенности коротковолновой радиосвязи

- •4.2. Сигналы, используемые в системах коротковолновой радиосвязи

- •Непрерывные сигналы

- •4.3. Принципы построения передающих устройств

- •4.4. Принципы построения приемных устройств

- •Общий тракт приемника

- •Частные тракты приемника

- •4.6. Методы борьбы с мультипликативными помехами Разнесённый прием

- •4.7. Методы борьбы с аддитивными помехами

- •4.8. Особенности коротковолновых антенн

- •Глава 5. Системы ультракоротковолновой радиосвязи

- •5.1. Общие сведения

- •5.2. Маломощные станции ультракоротковолновой радиосвязи.

- •5.3. Системы радиорелейной связи

- •5.4. Системы тропосферной связи.

- •5.5. Системы ионосферной связи.

- •5.6. Системы метеорной связи

- •5.7. Системы спутниковой радиосвязи

- •5.8. Сотовые системы связи

- •Глава 6. Системы связи оптического диапазона

- •6.1.Особенности оптической связи

- •6.2. Оптические квантовые генераторы

- •6.3 Модуляция колебаний оптического диапазона

- •6.4. Система оптической связи

- •6.5. Оптическая связь по световодам

- •6.6. Волноводные линии связи

5.2. Маломощные станции ультракоротковолновой радиосвязи.

Под маломощными станциями УКВ радиосвязи понимаются радиостанции, мощность передатчиков которых не превосходит 100 Вт. Маломощные радиостанции подразделяются на три группы. Первая группа имеет мощность передатчиков до 1 Вт, вторая — от 1 до 10 Вт и третья — от 10 до 100 Вт.

Подавляющее большинство маломощных УКВ радиостанций работает в симплексном телефонном режиме. В зависимости от группы радиостанции дальность связи может колебаться в пределах от нескольких сотен метров до нескольких десятков километров. При этом для ведения связи необходимо выполнение условий, близких к прямой (геометрической) видимости.

Рабочий диапазон этих станций может выбираться в пределах от 20 до 100 МГц и формально захватывать верхний участок KB диапазона. Наиболее часто используется диапазон частот от 30 до 60 МГц.

Дальность связи между радиостанциями определяется в общем случае мощностью передатчиков, диапазоном выбранных рабочих частот, типом антенн и конкретными условиями работы.

В [1] обоснована целесообразность применения частотной модуляция в диапазоне УКВ и использования параметрической стабилизации рабочих частот радиостанции. Однако для радиостанций первой группы, учитывая требования минимальных габаритов и простоты управления, применяют кварцевую или кварцево-параметрическую стабилизацию частоты. В таких станциях используют одну или несколько фиксированных частот. Связь осуществляется без поиска и ведется без подстройки. Для связи выбираются частоты от 50 до 100 МГц, что при мощности передатчика до 1Вт позволяет получить дальность в среднем 3 км.

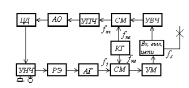

Структурная схема радиостанции первой группы приведена на рис. 5.4.

рис.5.4

Как

видно из рисунка, в радиостанции один

и тот же кварцевый генератор

используется в качестве возбудителя

передатчика и гетеродина приемника.

Частотная модуляция осуществляется в

автогенераторе с параметрической

стабилизацией частоты, после чего ЧМ

сигнал с помощью частоты кварцевого

генератора переносится на рабочую

частоту

.

.

При

приеме промежуточная частота

получается довольно высокой. Это

сделано специально для того, чтобы

облегчить фильтрацию разностной частоты

в передающем тракте усиления сигнала.

Для радиостанции первой группы обычно

выбирают интервал между рабочими

частотами, равный 100 кГц, что допускает

некоторое расширение полосы пропускания

приемника и снижает требования к

стабильности частоты автогенератора

в передатчике.

получается довольно высокой. Это

сделано специально для того, чтобы

облегчить фильтрацию разностной частоты

в передающем тракте усиления сигнала.

Для радиостанции первой группы обычно

выбирают интервал между рабочими

частотами, равный 100 кГц, что допускает

некоторое расширение полосы пропускания

приемника и снижает требования к

стабильности частоты автогенератора

в передатчике.

Схема радиостанции предельно упрощена за счет совмещения выходной цепи передатчика и входной цепи приемника, а также микрофонного усилителя и усилителя низкой частоты приемника.

В радиостанциях первой группы применяются антенны складные или выдвижные штыревого типа.

Маломощные УКВ радиостанции второй группы с мощностью передатчика от 1 до 10 Вт также применяются для ведения симплексной телефонной радиосвязи обычно в диапазоне 20—30 или 30—60 МГц. Эти радиостанции могут быть как переносными (ранцевыми), так и передвижными (устанавливаемыми на подвижных объектах). В движении, при использовании штыревых антенн, дальность связи ограничена 5—15 км, а на стоянке, при подъёме штыря на дополнительную высоту или применении антенны бегущей волны, дальность связи возрастает до 15—30 км.

В радиостанциях второй группы применяется параметрическая стабилизация частоты. Однако, поскольку существуют известные трудности параметрической стабилизации частоты в широком диапазоне частот, то эта проблема была решена путем создания семейства однотипных по структуре радиостанций, перекрывающих весь выбранный частотный диапазон отдельными участками с коэффициентом перекрытия по частоте k < 1,4. Для обеспечения совместной работы радиостанций в этой полосе используют небольшую общую полосу порядка 0,5 МГц, образованную смежными участками частот.

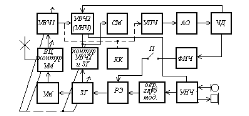

Создание семейства радиостанций позволило при параметрической стабилизации частоты обеспечить при интервале 50 кГц между рабочими частотами беспоисковое и бесподстроечное ведение радиосвязи. Структурная схема одной из таких радиостанций показана на рис. 5.5.

рис.5.5

В радиостанциях семейства так же, как и в первой группе радиостанций, объединены функции ряда элементов в режимах передачи и приема, так как при симплексной работе частоты передачи и приема равны.

Передатчик содержит задающий генератор, в котором формируется ЧМ сигнал на требуемой рабочей частоте, и усилитель мощности. Одновременно задающий генератор выполняет функцию гетеродина приемника. Для того, чтобы частота гетеродина отличалась на величину промежуточной частоты от принимаемого сигнала, в режиме приема частота задающего генератора сдвигается вниз на эту величину путем подключения к его внутреннему контуру дополнительной секции блока переменных конденсаторов. При этом внешний контур задающего генератора остается настроенным на частоту сигнала, а значит, оказывается расстроенным относительно внутреннего контура. Тем не менее напряжение на нем вполне достаточное для преобразования частоты в приемнике.

Колебательный контур выходного каскада передатчика совместно с элементом связи с антенной выполняет функции входного колебательного контура приемника в режиме приема, хотя такое совмещение функций этих элементов схемы радиостанции ведет к некоторому ухудшению параметров приемника. Второй каскад УВЧ также используется дважды, но только в тракте приемника: как усилитель ВЧ сигнала и как усилитель НЧ сигнала, поступающего с выхода частотного детектора.

В рассматриваемой радиостанции применяется АПЧ гетеродина по частоте принимаемого сигнала, но помехоустойчивость ее низка, поэтому при большом уровне помех система АПЧ может отключаться. В более поздних выпусках радиостанций этого типа система АПЧ отсутствует.

Для проверки градуировки шкалы радиостанции и ее коррекции предусматривается возможность включения встроенного кварцевого калибратора.

В радиостанциях рассмотренного типа предусматривается возможность дистанционного управления с помощью вынесенного телефонного аппарата. Кроме того, при совмещении двух радиостанций можно осуществлять режим ретрансляции передаваемых сигналов.

Последние модификации радиостанций второй группы за счет применения более качественных элементов схемы позволили вдвое увеличить число рабочих частот путем сокращения интервала между ними до 25 кГц. К сожалению, эта группа радиостанций имеет существенный недостаток – невозможность совместной работы радиостанций, которые не имеют сопрягающихся участков частотного диапазона.

Маломощные станции третьей группы с мощностью передатчиков от 10 до 100 Вт, применяемые для ведения симплексной телефонной работы, отличаются от радиостанций второй группы лишь наличием блоков усиления мощности передатчиков (БУМ), что позволило им увеличить дальность связи до нескольких десятков километров. Эти станции, как правило, возимые или стационарные.

Узкодиапазонным станциям третьей группы присущи те же недостатки, что и станциям второй группы. Поэтому последующие совершенствования маломощных УКВ радиостанций второй и третьей группы шли по пути создания широкодиапазонных трактов передачи и приема сигналов. Основные отличия широкодиапазонных радиостанций от узкополосных состоят в следующем. Во-первых, в них осуществлена полная автоматизация настройки передатчика на любую рабочую частоту или на одну из нескольких заранее подготовленных частот, и, во-вторых, в широкодиапазонных станциях введены дополнительные устройства сопряжения их с другими каналами связи.

Рассмотренный тип маломощных УКВ радиостанций широко применяется для ведения так называемой оперативной или низовой радиосвязи. Применение симплексного режима работы существенно упрощает аппаратуру, снижает ее вес, повышает мобильность и экономичность, уменьшает габариты и стоимость.

Однако даже для ведения оперативного обмена информацией в ряде случаев симплексная связь оказывается непригодной. Появляется необходимость в дуплексной связи.

Одним из способов реализации дуплексной связи является использование двух симплексных радиостанций на обоих пунктах радиосвязи. Для ослабления помех здесь необходим большой разнос между частотами передачи и приема сигнала. Однако и в этом случае нужно принимать ряд дополнительных мер по улучшению частотной совместимости радиостанций с помощью использования специальных антенн, цепей частотной развязки от непосредственных или комбинационных помех и т. д. А это уже, по существу, не простой симбиоз двух симплексных радиостанций, а новое устройство. Поэтому наряду с симплексными радиостанциями в последние годы выпускается определенное количество дуплексных маломощных радиостанций. К ним, в частности, можно отнести некоторые маломощные радиорелейные станции прямой видимости, которые рассматриваются в следующем параграфе.