- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1 эпоха первобытнообщинного строя

- •Палеолит. Период присваивающего хозяйства

- •1.2. Неолитическая революция

- •Влияние остаточных форм присваивающего хозяйства на экологическое равновесие

- •Глава 2. Экологические проблемы ранних цивилизаций

- •2.1. Цивилизации поливного земледелия с использованием ограниченных источников воды

- •2.2. Цивилизации поливного земледелия в бассейнах великих исторических рек

- •2.2.1. Египет

- •2.2.2. Месопотамия

- •2.2.3. Индостан

- •2.2.3. Китай

- •2.3. Цивилизация поливного и неполивного земледелия в условиях морского муссонного климата. Япония

- •2.4. Цивилизации тропического земледелия

- •2.4.1.Майя

- •2.4.2. Перу

- •Литература

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Цивилизация неполивного средиземноморского земледелия

- •Обезлесение

- •Античное сельское хозяйство

- •Техногенная активизация экзогенного рельефообразования

- •Необратимые ландшафтные изменения

- •Урбанистические проблемы

- •Экологическая составляющая кризиса Римской империи

- •Глава 2. Цивилизация средневекового запада (V-XVII вв.)

- •Раннее Средневековье

- •Развитое Средневековье

- •Позднее Средневековье.

- •Глава 3. Цивилизация неполивного земледелия восточной европы (VIII - XIX вв.)

- •Основные направления природопользования

- •Литература

Техногенная активизация экзогенного рельефообразования

Материалы античных авторов (Платон, Геродот, Страбон и др.) в совокупности с современными геоморфологическими, палеогеографическими и археологическими исследованиями позволяют обоснованно говорить о том, что резкая активизация денудационно-аккумулятивных процессов в Средиземноморье падает на период VIII—III вв. до н. э., т. е. совпадает с началом массового использования железных орудий.

До этого события земледелие в Средиземноморье было приурочено преимущественно к речным террасам, к развитым па них почвам легкого механического состава. Теперь же зона земледелия стала стремительно расширяться, поля распространились на склоны, последовал всплеск эрозии на водосборах и заиление речных долин. Энергичность этих процессов обусловила высокую степень их независимости от знака тектонических движений. Часто техногенный фактор явно доминировал в голоценовом осадконакоплении. Есть основания говорить о двух путях их дальнейшего развития.

Первый путь. Усиление денудации в середине первого тысячелетия до н. э. продолжалось без существенных спадов до настоящего времени. Примеры: прогрессирующее заполнение Салоникс-кого залива, начиная с V в. до н. э., аккумуляция в низовьях р. По, наращивание дельты Тибра, темпы выдвижения которой возрастали при переходе от античности к средневековью и затем к новому времени. В этих случаях современные ускоренные экзогенные процессы, безусловно, унаследованы от античного времени.

Второй путь. На определенном историческом этапе интенсивность экзогенных процессов пошла на убыль, наметилось их затухание. Этот перелом произошел не позднее середины первого тысячелетия н. э., что позволяет говорить о выделении для некоторых территорий денудационно-акумулятивной фазы продолжительностью до тысячи лет. Причин несколько. Контрасты в масштабах смыва и аккумуляции, позволяющие ставить вопрос о выделении упомянутой фазы, могли быть подчеркнуты климатической изменчивостью. Согласно А. В. Шнитникову, вторая половина I тыс.до н. э. характеризовалась более высоким уровнем увлажненности, чем последующие тысячелетия [40].

Объем обломочного материала, поступавшего со склонов, мог довольно быстро сократиться по мере израсходования его запасов, потенциально способных к транспортировке. Выходы коренных пород без рыхлого чехла- картина, типичная для Средиземноморья, причем их обнажение зачастую происходило именно в античное время. Здесь уместно процитировать Платона (427-347), свидетеля всплеска техногенной денудации в Греции. Он писал: «Там, где сейчас скалистые горы, раньше виднелись красивые, покрытые землей холмы, так называемые каменные плато были когда-то плодородными пашнями».

На

Пиренейском полуострове истощение

покрова рыхлых отложений на склонах

во II

в. до н. э. отмечено в центральной части

бассейна Эбро. Другой аналогичный пример

- Крит. Дж. Пендлбе- ри

отмечает, что «в долине Ласити почвенный

слой достигает чрезвычайной мощности

только потому, что окружающие холмы

остались совершенно обнаженными».

Далее он продолжает: «Крит, который

когда-то был одним из наиболее плодородных

и цветущих островов Средиземного моря,

превратился теперь в один из наиболее

скалистых и бесплодных» [34]. В этом случае

опустошительная эрозия также имеет

послеантичный возраст, поскольку Страбон

упоминает Крит как лесистый остров.

ри

отмечает, что «в долине Ласити почвенный

слой достигает чрезвычайной мощности

только потому, что окружающие холмы

остались совершенно обнаженными».

Далее он продолжает: «Крит, который

когда-то был одним из наиболее плодородных

и цветущих островов Средиземного моря,

превратился теперь в один из наиболее

скалистых и бесплодных» [34]. В этом случае

опустошительная эрозия также имеет

послеантичный возраст, поскольку Страбон

упоминает Крит как лесистый остров.

Угасание интенсивности экзогенных процессов к середине первого тысячелетия н. э. (например, в Южной Италии) находит объяснение также в снижении антропогенной нагрузки вследствие сокращения населения в период кризиса Римской империи из-за войн, восстаний, неурожаев, эпидемий, снижения рождаемости.

Возможно также, что античная денудационно-аккумулятивная фаза оказалась сильно растянутой и смещенной во времени, охватив часть послеантичного времени. Окрестности «ста мертвых городов Сирии» (холмистая местность между Антиохией, Хамой и Алеппо) являют собой впечатляющую картину полного разрушения почвенно-растительного покрова. При римлянах указанная территория была густо заселена. Антиохия стояла на третьем месте в империи по численности населения. Т. Моммзен писал, что в то время земледелие в Сирии «достигло таких успехов, которые могут посрамить современную цивилизацию» [32]. Деградация этих земель, по словам Р. Леггета, «величайший в древнем мире пример эрозии почвы» [26], последовала после арабского завоевания в VII в. вследствие избыточного перевыпаса. В настоящее время там на площади более 40 тыс. га обнажены коренные известняки.

Таким образом, имеются заметные пространственные и временные различия в развитии сильной техногенной эрозии в бассейне Средиземного моря. В целом же этот регион и в настоящее время продолжает оставаться зоной активных эрозионных процессов, развязанных человеком. О степени антропогенного ускорения денудационных процессов можно судить по данным, приведенным в монографической работе А. П. Дедкова и В. И. Мозжерина [16], в которой сопоставлены величины модуля твердого стока речных бассейнов, классифицированных в отношении степени антропогенного воздействия по 3-балльной шкале (таблица).

Таблица

Модули твердого стока малых горных рек Средиземноморья

в зависимости от степени хозяйственной освоенности [16], т/кв. км

|

Бассейны |

Количество бассейнов |

Модуль твердого стока |

|

Слабо измененные |

1 |

17 |

|

Измененные |

49 |

850±290 |

|

Сильно измененные |

38 |

1200*350 |

Мы видим, что вмешательство человека увеличило твердый сток в десятки раз. I

Техногенный рельеф. При антропогенном ускорении экзогенных процессов в результате уничтожения лесов, скотоводства и земледелия участие человека в рельефообразовании оказывается завуалированным, поскольку рельеф создается деятельностью естественных сил. Вместе с тем, не так уж редко человек античного времени выступал как прямой рельефообразующий агент.

С добычей рудных ископаемых связаны тысячи открытых карьеров, шахт, штолен, отвалов пустой породы. Эксплуатация многих месторождений длилась столетиями, на них были заняты десятки тысяч горняков, поэтому упомянутые формы рельефа иной раз характеризуются значительными размерами. Шахты доходили до 200-метровой глубины, длина наиболее крупных подземных галерей измерялась километрами, а наиболее крупные подземные выработки имели объем около 100 тыс. куб м.

Подземная добыча строительного камня (известняк, туф) часто проводилась непосредственно в городе или в его ближайших окрестностях. Так возникали катакомбы - подземные выработки и соединяющие их ходы. Катакомбы античного времени известны в Риме, Неаполе, Карфагене, на Сицилии, Мальте, в Малой Азии.

В античное время на берегах Средиземного моря действовали более 300 портов, сооружались молы, волноломы, дамбы, набережные, проводилась отсыпка грунта на мелководье. Все эти действия вносили коррективы в процессы прибрежной аккумуляции, абразии, в баланс вдольберегового потока наносов.

Впечатляют примеры устройства портов там, где конфигурация берега отнюдь не способствовала этому. Особо остановимся на трех гаванях, к строительству которых древние проектировщики подошли нестандартно. В Карфагене для стоянки военных судов был вырыт круглый водоем диаметром около 300 м с круглым островом посередине. У причалов там одновременно могли находиться 200 кораблей. Эта искусственная акватория соединялась с морем каналом, который при необходимости мог перегораживаться железной цепью.

В середине I в. н. э. на открытом участке берега, севернее устья Тибра, построили порт Клавдия («Портус») площадью 70 га. В плане он имел форму круга, южная половина которого образовалась за счет выемки грунта, а северная замыкалась двумя дугообразными молами. Между их концами находился насыпной остров с маяком. Для более удобной доставки грузов из Порта Клавдия была прорыта «Канава Траяна» - канал, спрямивший течение Тибра. Он не только облегчил транспортные связи, но и обеспечил лучшее дренирование в низовьях Тибра, что уменьшило ущерб, причиняемый Риму наводнениями, хотя и не избавило от них совсем.

Н а

правом берегу «Канавы Траяна» был

выкопан еще один искусственный

бассейн - порт Траяна - глубиною 4-5 м. В

плане он представлял собою как бы

увеличенную до исполинских размеров

ячейку пчелиных сот. Каждая из сторон

шестиугольника имела длину около 350 м.

Берега и дно были облицованы камнем.

Водоем окружали двухэтажные склады.

Строительство велось около 40 лет.

а

правом берегу «Канавы Траяна» был

выкопан еще один искусственный

бассейн - порт Траяна - глубиною 4-5 м. В

плане он представлял собою как бы

увеличенную до исполинских размеров

ячейку пчелиных сот. Каждая из сторон

шестиугольника имела длину около 350 м.

Берега и дно были облицованы камнем.

Водоем окружали двухэтажные склады.

Строительство велось около 40 лет.

На Пиренейском полуострове римлянами широко применялся гидравлический способ добычи золота. Он заключался в следующем. Русло реки перегораживалось прочной каменной дамбой. В подпруженном бассейне накапливалось около 10 тыс. куб. м воды. Затем в плотине открывали сразу несколько отверстий и примерно за 20 минут водохранилище полностью осушалось. Искусственный паводок перемывал большой объем аллювия. Мелкозем уносился прочь, а по пути следования потока в русле на поверхности оставался крупный материал и среди него - тяжелые крупинки золотого песка. Подобная процедура могла повторяться многократно. При этом осуществлялась большая эрозионная работа, а в низовьях реки происходила аккумуляция перемещенного материала.

В Северной Африке плотины строили для сбора дождевых вод, которые использовались для орошения. Ранее они сооружались на землях, находившихся под владычеством Карфагена. Эти работы активизировались после прихода римлян.

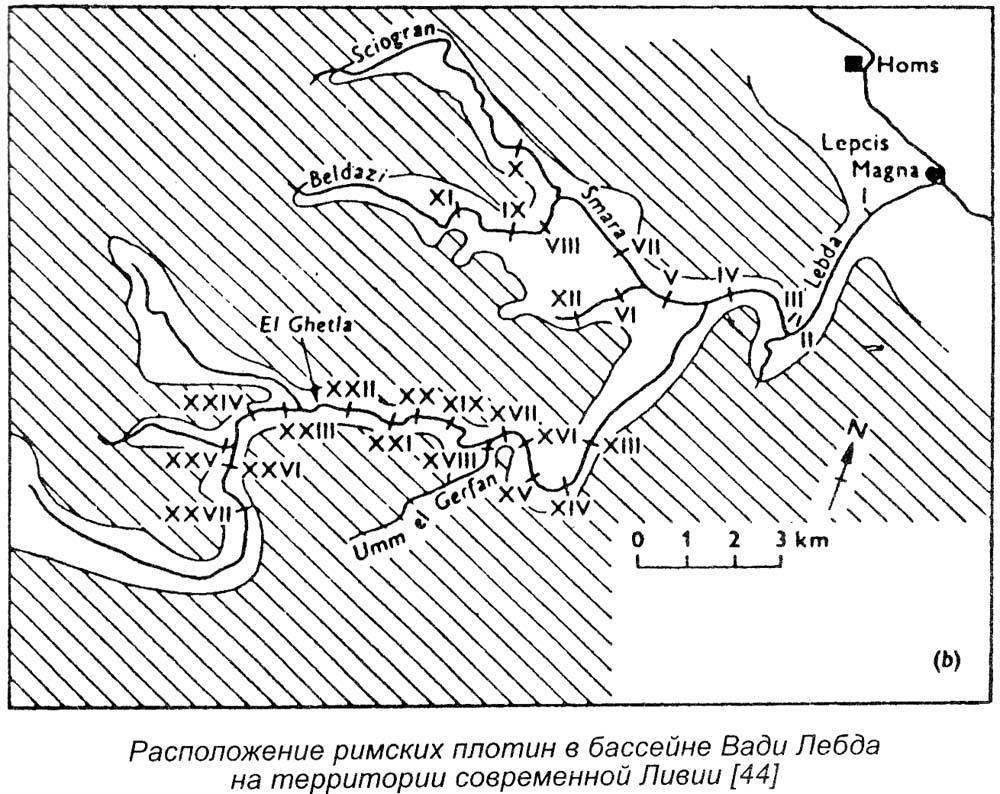

Длина перемычек доходила до 300 м, высота составляла 7-8 м. Они строились из «рваного» камня, скрепленного известковым раствором. Внешние и внутренние откосы выкладывались булыжником или облицовывались блоками известняка. Часто плотины располагались на небольшом расстоянии друг от друга. В Триполитании, в сравнительно небольшом бассейне Лебды, их насчитывалось 27, а в бассейне Удей-аль-Ме - около 60 (рисунок). Иногда они располагались через 500 м и чаще. Таким образом, во многих случаях непродуктивный сброс воды в море мог быть совершенно исключен. Емкости большинства водохранилищ оказались заиленными, по-видимому, за считанные десятилетия.

На окраинах бывшей Римской империи до сих пор сохранились лимесы — оборонительные рвы и валы, пpoтянувшиеся на сотни километров.