- •Оглавление

- •Введение

- •Глава 1 эпоха первобытнообщинного строя

- •Палеолит. Период присваивающего хозяйства

- •1.2. Неолитическая революция

- •Влияние остаточных форм присваивающего хозяйства на экологическое равновесие

- •Глава 2. Экологические проблемы ранних цивилизаций

- •2.1. Цивилизации поливного земледелия с использованием ограниченных источников воды

- •2.2. Цивилизации поливного земледелия в бассейнах великих исторических рек

- •2.2.1. Египет

- •2.2.2. Месопотамия

- •2.2.3. Индостан

- •2.2.3. Китай

- •2.3. Цивилизация поливного и неполивного земледелия в условиях морского муссонного климата. Япония

- •2.4. Цивилизации тропического земледелия

- •2.4.1.Майя

- •2.4.2. Перу

- •Литература

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Глава 1. Цивилизация неполивного средиземноморского земледелия

- •Обезлесение

- •Античное сельское хозяйство

- •Техногенная активизация экзогенного рельефообразования

- •Необратимые ландшафтные изменения

- •Урбанистические проблемы

- •Экологическая составляющая кризиса Римской империи

- •Глава 2. Цивилизация средневекового запада (V-XVII вв.)

- •Раннее Средневековье

- •Развитое Средневековье

- •Позднее Средневековье.

- •Глава 3. Цивилизация неполивного земледелия восточной европы (VIII - XIX вв.)

- •Основные направления природопользования

- •Литература

2.4.2. Перу

Природные условия. Перу - преимущественно горная страна. В направлении с запада на восток сменяют друг друга хребты Западной, Центральной и Восточной Кордильер. (>ни разделены продольными депрессиями, днища которых представляют собой поверхности выравнивания. В некоторых местах они лежат на абсолютных высотах до 4100 м.

Гипсометрические и экспозиционные различия, разная удаленность от моря, протяженность территории в меридиональом направлении, экранирующая роль хребтов обусловили большое ландшафтное разнообразие. Во многих работах, посвященных физической географии региона, противопоставляются Коста и Съерра, т.е. прибрежные и горные районы.

Холодное Перуанское течение (течение Гумбольдта) создает постоянную температурную инверсию, в результате чего холодный плотный воздух нижнего слоя атмосферы не может подняться вверх и достигнуть уровня конденсации. Поэтому годовая сумма осадков на перуанском побережье менее 100 мм, и оно принадлежит к числу сверхаридных районов земного шара.

Феноменальная особенность Косты заключается в том, что облик ее ландшафтов периодически претерпевает радикальные изменения. Пустыня обращается в свою противоположность. О механизме этого явления С.В. Калесник пишет следующее: "...Зимой, когда юго-восточный пассат ослабевает, ослабевает и Перуанское течение, и от экватора распространяется эпизодическое теплое течение Эль-Ниньо. Примерно раз в 12 лет13, обычно в феврале-марте, Эль-Ниньо проникает далеко на юг (до 12-13° ю.ш.). И тогда над Атакамой разражаются тропические ливни, в пустыне появляется обильная растительность и масса насекомых, сухие русла превращаются в реки. Но зато с побережья и с цепочки прибрежных островов улетают птицы: воды Эль-Ниньо бедны кислородом и питательными веществами, в них гибнет планктон и мало рыбы, служащей пищей морским птицам.

Такое состояние ландшафта длится три-четыре месяца, после чего Эль-Ниньо отодвигается к северу, холодные воды Перуанского течения, насыщенные кислородом, богатые питательными веществами, планктоном и рыбой, занимают свое обычное место. На берегах и островах вновь появляется множество птиц - альбатросы, фрегаты, фаэтоны и др.; их обилие на протяжении веков создало здесь огромные скопления птичьего помета - знаменитые залежи гуано, которые еще инки использовали для удобрения полей. Атакама же вновь становится пустыней: выгорает растительность, высыхают водотоки" [16].

Дополним эту цитату цифрами. В водах, омывающих Перу, обитает 225 видов рыб. Уловы с единицы площади в зоне апвеллинга в 750 раз выше, чем в среднем по океану. В некоторые годы с акватории около 0,1% от площади Мирового океана получали 20-25% мирового улова. Около 6 млн птиц съедают тысячу тонн рыбы вдень.

Среднегодовая норма осадков в Трухильо (8° ю.ш.) равна 35 мм, но в марте 1925 г., когда пришло Эль-Ниньо, там выпало 395 мм. В Лиме (12° ю.ш.) эти величины составили соответственно 46 и 1524 мм (годовые суммы Ашхабада и Сухуми!). На фоне периодичности Эль-Ниньо 6-12 лет выделяются еще более глухие и мощные проникновения, случающиеся раз в 26-40 лет. 11ользя исключить вероятность максимумов еще более высокого порядка.

В обычный год температура поверхностных вод в зоне Перуанского течения равна 15-19°, тогда как на тех же широтах в других районах земного шара она не ниже 28-30°. Но когда нагон теплых вод парализует апвеллинг у перуанских берегов, то температура воды повышается там до 21-23°, а иногда и до 25-29°. При такой резкой смене происходит массовое отмирание и разложение планктона, и прибрежные воды Перу становятся такими ж о непригодными и вредными для жизни, как глубинные горизонты Черного моря. Это явление носит название "больная вода" (oqua enferma). Тогда морские организмы должны или мигрировать, или погибнуть. Миллионы мертвых рыб всплывают на поверхность, и волны выбрасывают их на берег.

Ранние этапы освоения. Человек появился в Южной Америке относительно недавно - около 11 тыс. л.н. Миграция происходила с севера, через Панамский перешеек. В течение всего 500 лет фронт расселения продвинулся до южной оконечности материка.

Область формирования древнейших цивилизаций Южной Америки совпадает с выделенным Н.И.Вавиловым Перуанско-Эквадоро-Боливийским центром происхождения культурных растений. Важнейшие виды этого очага: маис, картофель, томат, тыква, хлопчатник, табак, а из пряных и возбуждающих - перец и кока.

На северо-западе Южной Америки дикие предки домашних растений произрастали в горных районах. Там до сих пор наблюдаются переходные формы культурных растений. По-, 3 1 ому именно на склонах Анд и на Перуано-Боливийском плоскогорье (Альтиплано) появились первые очаги земледелия. Это произошло в VII-VI тыс. до н.э. На территории перуанского департамента Аякучо (внутренний склон Западной Кордильеры), в пещерных стоянках, относящихся к 6600-5500 гг. до н.э. установлены признаки культивирования тыквы и перца. В долине р.Санта фасоль выращивалась 8000 лет назад. С конца V тыс. до н.э. началось культивирование маиса - главной зерновой культуры Западного полушария в доколониальное время. Южно-американские сорта кукурузы отличаются от мезоамериканских, что дает основание говорить о самостоятельности Перуанско-Эквадоро-Боливийского центра.

Культивирование картофеля началось около 3500 г. До н.э.; в бассейне оз.Титикака, откуда он распространился по всем Андам и проник в Мезоамерику. Верхняя граница земледелия располагалась на высоте около 4000 м.

Из Монтаньи - пологого восточного макросклона Анд, принадлежащего бассейну Амазонки, - были заимствованы маниок, сладкий картофель и арахис. Их родина - тропические леса и саванна. Оттуда же андийские горцы получили коку - кустарниковое растение, обладающее тонизирующим и наркотическим эффектом. Сохранившийся до сих пор у аборигенов обычай жевать листья коки появился несколько тысяч лет назад. В музее крупнейшего города Эквадора Гуаякиля хранится керамическая миниатюра - голова мужчины характерной для жующего выпуклостью на левой щеке. Это произведение относится примерно к 1500 г. до н.э. Но и в докерамическом периоде коку помещали в могилах вместе с другими предметами, нужными умершему в потустороннем мире.

Доинкский период освоения (Ш в до н.э. –ХII в. н.э.)/ В горах в доинкское время наибольшего развития достигла цивилизация Тиауанаков бассейне оз.Титикака. Столица с одноименным названием располагалась к юго-востоку, от озера. Плоские заболоченные земли по его берегам были преобразованы в систему "приподнятых" (raised fields) или; "грядковых" (ridged fields) полей, среди которых размещались искусственные земляные платформы с постройками (house mounds).

Подобно представителям других доколумбовых цивилизаций, индейцы тиауанако не знали тяглового скота. Обработка земли производилась вручную. Главной культурой был картофель.

Искусственные земляные платформы различны по форме (овальная, квадратная и L-образная) и площади - от 13x17 до 75x120 м. Высота колеблется в интервале от 0,8 до 3,75 м. Самые крупные имеют ступенчатое строение. Время сооружения этих форм антропогенного рельефа охватывает период от культуры чирипа (1500-300 гг. до н.э.) до 450-900гг. н.э.

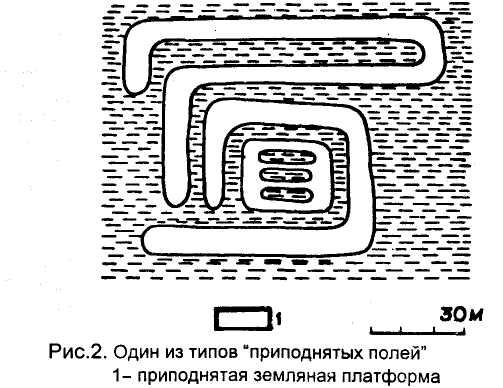

Различны и типы «приподнятых полей» - шахматный, ступенчатый, гребенчатый, линейный, криволинейный. В последних двух случаях длина гряд достигла 500 м при ширине около 9 м. Достаточно широко представлен беспорядочный тип со сложным взаимопроникновением воды и суши (рис.2.). Необычные контуры полей создавались в расчете на изменение микроклимата. Днем мелкая, стоячая, темная вода хорошо прогревалась, ночью отдавала тепло. Тем самым сводился к минимуму возможный ущерб от ночных заморозков, которые на высоте свыше 3800 м весьма вероятны.

Такое объяснение нашло полное подтверждение в ходе экспериментов, когда на площади в несколько гектаров были воссозданы "приподнятые поля" сложной конфигурации. В феврале 1988г. при температурных минимумах до -6° картофельные посадки на таких полях совершенно не пострадали, тогда как на обычных полях большая часть урожая пропала. Что касается урожаев в благоприятный по термическим условиям год, то в первом случае он составил 10-16 т/га, а во втором - только 5-7 т/га.

Самый значительный массив грядковых полей площадью около 52 тыс.га располагался на западном побережье Титикака. Всего же в котловине этого озера древние поднятые (грядковые) моля занимают около 82 тыс.га.14 На 98% они приурочены к высотам 3800-3850 м и не выходят за пределы 3890 м. Приуроченность к такому узкому высотному интервалу объясняется возрастанием угрозы заморозков по мере удаления от водоема. При подъеме от 3850 до 3910 м число дней с морозами увеличивается от 123 до 197, в том числе внутри вегетационного периода с 4 до 52.

Площадь

агроландшафта приподнятых полей в

окрестностях руин Тиауанако составляет

7 тыс.га, из которых посевы занимали

половину площади. На аэрофотоснимках

хорошо видны также антропогенные террасы

на склонах холмов и линии мощеных

дорог, соединяющие некоторые платформы.

Обнаружены также следы канала, который

прорезал шейку меандра и тем самым

спрямил течение р. Рио Катари, на

которой стоял г. Тиауанако.

Население г. Тиауанако и его округи было оценено двумя методами - по количеству человеко-дней, потребных для работ на приподнятых полях близ города, и по числу едоков, которые могли быть накормлены собранным урожаем, причем принимались во внимание разные варианты урожайности и продолжительности рабочего дня. В итоге был сделан вывод, что город насчитывал 20-55 тыс.жителей, а население всей котловины оз. Титикака составляло 0,5-1,3 млн человек.

В доинкское время г.Тиауанако занимал площадь около 4 км". В центральной его части выделяется 18-метровая усеченная ступенчатая пирамида Акапана. Ее основание имеет размеры 225x175 м. На вершине расположен прямоугольный (80x40 м) бассейн глубиной 7 м; сохранились следы каменной облицовки. По всей вероятности, водоем служил для ритуальных целей. При возведении храмов использовали андезит, которого нет в окрестностях Тиауанако. Камень перевозили на плотах по озеру Титикака. За пределами Альтиплано, в условиях сильно расчлененного рельефа, жилища и поля помещались на искусственных террасах. Из фортификационных соображений предпочитали поселяться на вершинах с возможно более крутыми склонами.

Большую плотность населения имела относящаяся к бассейну Амазонки долина Инамбари. Ее верховья расположены в нескольких десятках километрах севернее оз.Титикака. На некоторых участках склоны Инамбари в интервале 800-1200 м были сплошь заняты полями на террасах с подпорными каменными стенками. В этом бассейне выделено 7 очагов "сверхинтенсивного террасирования".

Ясно, что массовое освоение крутых склонов было следствием демографического бума, высокой плотности населения. То же можно сказать и о грядковых полях бассейна Титикака. И там и тут земледельцы двух соседних территорий пошли по пути трудоемкого освоения очень сложных для агрикультуры земель, в одном случае - крутых склонов, в другом - болот. Вырисовывается единый густо заселенный и интенсивно освоенный ареал. При археологических исследованиях установлены торговые связи между бассейнами Инамбари и Титикака. Не исключено, что пик террасирования по Инамбари может быть отнесен к VNI-XII вв., т.е. к периоду максимальной экспансии государства Тиауанако, когда оно установило контроль над территорией от Северо-Западной Аргентины до севера Перу.

Упадок цивилизации Тиауанако. В XII-XIII вв. земледельческая цивилизация Альтиплано покинула историческую сцену. Причиной тому были вторжения племен варварской периферии - горцев-скотоводов. Это событие связывают с климатическими переменами. Благоприятный влажный период, когда значительно возросла площадь пастбищ, умножились стада и увеличилось население, сменился более аридными условиями. Возникла угроза массового падежа скота и голода, и тогда "южноамериканские гунны" спустились вниз и обрушились на города земледельцев. В XV в. инки застали на Альтиплано примитивную культуру. Каналы и приподнятые поля были заброшены. Города лежали в развалинах.

Упадок культуры приподнятых полей мог быть связан и с влиянием естественных факторов. Поскольку картофель на Титикака культивировался близ верхней границы его произрастания, могло сыграть роль некоторое сокращение периода вегетации. Другой возможный вариант - снижение уровня озера и грунтовых вод, что отразилось на продуктивности приподнятых полей. Пример изменчивости уровня: в апреле 1933г. его отметка была 3804,24 м, а к декабрю 1943г. упала до 3799,29 м.

Обратимся к природопользованию приморской части Перу.

Коста. Симбиоз рыбаков и земледельцев. Начиная с VII-VI тыс. до н.э. присваивающее хозяйство на перуанском побережье развивалось в трех параллельных направлениях: сбор диких растений, охота, эксплуатация морских ресурсов.

Прибрежный пролювиально-аллювиальный шлейф орошается дождями раз в 17-12 лет, а в остальное время представляет собой пустыню. Исключая годы Эль-Ниньо, эта полоса никогда серьезно не эксплуатировалась человеком.

Предгорья на междуречьях в высотном интервале 250-800 м - Lomas zone - (loma исп. - косогор, склон, холм) - в холодное время года (май-октябрь) становились "туманным склоном". Конденсация влаги в сочетании с экранирующим действием тумана, который задерживал прямую солнечную радиацию, создавала более или менее сносные условия для произрастания трав, корнеплодов, кустарников.

Между 10°30' и 14° ю.ш. формация ломас хорошо выражена как высотный пояс, между 10°30' и 8° она теряет непрерывность, а севернее - полностью распадается. В течение нескольких месяцев в году "туманные склоны" могли служить для собирательства, но в многолетнем аспекте они вряд ли были гарантированным источником пищи, поскольку их продуктивность изменчива.

Таким образом, на первых порах основным источником пищи были продукты моря. При исследовании стоянки Палома (7700-5000 л.н.), расположенной южнее Лимы в 3 км от берега океана, установлено, что 98% фаунистических остатков относятся к морским позвоночным и беспозвоночным. Морские организмы составляли 90% реконструированной биомассы.

Правда, в годы прихода Эль-Ниньо продуктивность морской биоты внезапно падала. Море теряло свое значение как главного источника пищи. Однако сразу же включался "компенсирующий механизм", и происходило столь же радикальное изменение в сторону увеличения результативности собирательства.

То же самое относится к охоте. В годы Эль-Ниньо в урочищах, где прежде в течение года едва ли можно было увидеть полдесятка гуанако, становились обычными стада в сотни голов15. Наиболее благоприятными экологическими нишами для человека на пустынном перуанском побережье были речные долины (пресная вода, растительный покров, топливо, рыба, птицы, млекопитающие и т.д.). Поскольку в обычный по водности год из 52 рек Пepy, отдающих свой сток Тихому океану, только 10-25 имеют посменное течение, количество участков, предпочитаемых для заселения, было довольно ограниченным, тем более, что ценилась близость к морю. Поэтому очень рано образовались постоянные поселения в устьях рек. Таким образом, оседлость установилась в недрах присваивающего хозяйства.

Создались условия для преобразования собирательства в земледелие. Первыми домашними растениями стали тыква и фасоль. Начало их культивирования на побережье относится к IV тыс. до н.э. Позднее стали выращивать хлопчатник, перец, арахис, некоторые фруктовые деревья и корнеплоды, а в южной чисти побережья - ямс, травянистое растение с крахмалистыми клубнями.

Сложился "симбиоз рыболовства и земледелия". Он проявился не только в синхронном длительном сосуществовании этих форм хозяйства со сменами лидерства, но и в их взаимозависимости. Земледелие давало морскому промыслу плетеные сети из хлопчатника и поплавки из тыкв и получало, в свою очередь, удобрения в виде рыбьих голов и гуано со скалистых островков. Да и сами земледельческие орудия представляли собой заостренные кости, в основном - морских млекопитающих (кости наземных животных редко встречаются в культурных слоях поселений пустынного побережья)16.

Местонахождения приморских оседлых поселений докерамического периода безошибочно устанавливаются по скоплениям различных отходов, так называемым раковинным кучам. Это, коммы высотою 6-15 м, состоящие из рыбьих костей, раковин, кости морских млекопитающих, остатков растений, золы, камней и т.п. Наличие органики позволяет получать абсолютные датировки радиоуглеродным методом. Например, поселение Чилька существовало с начала IV тыс. до середины III тыс. до н.э. При типологии начала I тыс. до н.э. рыболовство Перу могло прокормить не менее 1 млн человек.

Причина слабого развития производящего хозяйства, медленного прогресса земледелия, заключалась в отсутствии высокоурожайной культуры, пригодной для длительного хранения. Но стило такой культуре - кукурузе - появиться, как земледелие хоть и не сразу, вышло в лидеры. Маис стали культивировать со 2-й половины II тыс. до н.э., что совпало с появлением глиняной посуды. Широкое же распространение он получил после 850 г. до н.э.

Ирригационные устройства. В прибрежных районах получающих менее 250 мм осадков в год, земледелие было возможным лишь при условии искусственного орошения.

Первые значительные оросительные каналы были проложены в конце II - начале I тыс. до н.э. Ирригация осуществлялась следующим образом. При выходе реки на предгорную равнину из ее русла по обе стороны выводились под острым углом магистральные каналы, которые расходились в стороны, снабжая водой поля. Если река была достаточно многоводной, то ниже по течению устраивались еще дополнительные водозаборы. Например, в нижнем течении Моче было три пары магистральных каналов и один, непарный, на правом берегу. Видимо, есть основания говорить о существовании в древнем Перу клана мастеров-ирригаторов и бюрократической элиты, занимавшейся распределением водных ресурсов.

Каналы выводились главным образом в высотном интервале 200-300 м над уровнем моря, т.е. в верхних частях конусов выноса. Там происходило хорошее промывание грунта, что исключало возможность засоления

В эпоху предшественника Инкской империи государства Чиму (900-1463гг.) пришла очередь более сложных проектов. На рубеже I и II тыс. н.э. древние ирригаторы организовали межбассейновую переброску стока, связав каналами реки Мотупе, Лече, Ламбайеке, Санья и Пакасмайо. В бассейнах Ламбайеке и Чикайма орошалось по 300-350 км2. Площадь поливных земель в каждой из упомянутых долин превосходила современную. Считают, что в северной части современного Перу орошалось тогда на 35-40% больше земель, чем в настоящее время17.

Отметим, что особенно сильные ливни в годы Эль-Ниньо сопровождались смывом посевов, оползнями, повреждениями оросительной сети.

В пределах внешней части пологого пролювиально-аллювиального шлейфа, где полностью иссякали разбираемые на полив поверхностные водотоки, индейцы издавна делали неглубокие котлованы, и, благодаря такой простой мере, корневая система высаженных там культурных растений легко могла достигать влаги. В испаноязычной литературе такие плантации носят название "ойяс" (hоуа - углубление, котлован), а в англоязычной литературе - "опущенные сады" (sunken gardens), "опущенные поля" (sunken fields).

Такие приемы вполне могли практиковаться 3500-5000 л.н., будучи, наряду с посевами на разливах паводковых вод в дельтах (floodwater agriculture), древнейшей формой земледелия в приделах Косты. В отличие от посевов на разливах, на опущенных молях можно было заниматься земледелием в течение всего тли, получая по два урожая. Согласно данным спорово-пыльцевого анализа, древние перуанцы выращивали на опущенных полях маис, хлопчатник, тыкву, фасоль и др.

Размеры опущенных полей изменяются в пределах от 30х30 м до 1500х(300-350) м при максимальной глубине 8 м. Вынутый грунт образовывал земляные валы вокруг котловин или рассредоточивался по примыкающей поверхности. Все опущенные поля сконцентрированы в береговой полосе шириной 3-5 км. Их общая площадь, измеренная по аэрофотоснимкам, составляет около 22 км2. Выделяются два основных массива: в окрестностях Чан Чана (7,5 км2) и в низовьях р.Чилька (9,6 км2).

Из-за замедленности горизонтального перемещения грунтовых вод близ базиса эрозии опущенные поля были подвержены изменению.

Некоторые авторы считают, что часть опущенных полей в действительности являются "огражденными полями", которые были защищены насыпями от блуждающих при паводках водото-ков Первоначально огражденные поля лежали вровень с поверхностью пролювиально-аллювиального шлейфа, но постепенно аккумуляция материала создала наблюдаемую ныне разность уровней.

В старых описаниях, например, Балтазара Рамиреза (1597г.) сказано, что в прибрежных районах маис давал хорошие урожаи, если с каждым зерном в ямку бросали одну-две рыбьих головы. Такой способ удобрения применялся во всех долинах перуанского побережья. Для удобрения широко использовалось также гуано - высохший помет диких птиц, добывавшийся на скалистых островках близ побережья, по крайней мере, с начала новой эры. Местами мощность толщи гуано достигает 50 м. Оно содержит все элементы питания растений и считается лучшим естественным удобрением.

В отличие от Старого света, животноводство в Южной Америке в доколумбовый период базировалось на очень ограниченном числе видов. Потребность в животных белках покрывалась за счет мяса ламы и альпако в горах, собаки, морской свинки и, возможно, утки. Морская свинка была одомашнена около 6000 г. до н.э., лама - между 3500 и 2000 гг. до н.э.

Ранние цивилизации Косты. С конца III тыс. до н.э. успехи рыболовства (появление лодок, использование сетей) и прогресс в земледелии (выращивание корнеплодов, распространение кукурузы, орошение) обеспечили высокий прибавочный продукт. Население увеличилось, по крайней мере, в 30 раз по сравнению с периодом до перехода к производящему хозяйству. Началось строительство монументальных сооружений общественно-культового назначения.

Около 900 г. до н.э. на центральное и северное побережья Перу обрушилось гигантское цунами. Волна шла с юга. В северной части центрального побережья она полностью перекрыла холм с вершиной 40 м над уровнем моря, который был церемониальным центром культуры Альдас.

Южнее, в районе Лимы следы волнового воздействия видны на пяти пирамидах комплекса Гарапай. Основание главной пирамиды лежит на абсолютной высоте 50 м, а ее относительная высота рана 23 м. Следы размыва отмечены почти у самой вершины. Таким образом, высота заплеска составила около 70 м. В глубь материка море проникло на 6 км. Большие площади обрабатываемых земель были приведены в негодность, размыты, занесены песком и грязью. Уцелевшее население покинуло опустошенное побережье и мигрировало в средние и верхние части долин. Многие центры культуры альдас прекратили свое существование, и эта культура быстро пришла в упадок.

На покинутые земли устремились племена чавин. С их приходом после 850 г. до н.э. на побережье быстро распространилась кукуруза, которая прежде играла весьма скромную роль.

В I тыс. н.э. лидирующее положение среди индейских прибрежных культур занимала Мочика. Наибольшие достижения падают на I-VII вв. Мочика первыми в Западном полушарии стали плавить медь. Очень богатой была полихромная керамика. Изготовлялись сосуды в виде человеческих голов и многочисленных зооморфных фигур (лягушки, собаки, птицы, рыбы, обезьяны, мифические персонажи и т.д.). Часто повторяющийся мотив – божество с початком кукурузы в руках.

Ткани окрашивались яркими и долговечными красками. Из обожженного кирпича строили ступенчатые пирамиды, напоминающие зиккураты Месопотамии. Это самые большие сооружения доколумбовой Южной Америки.

В конце 1930-х гг. Р. Ларко Ойле предположил, что у мочика разноцветные фасолины с процарапанными на них знаками могли использоваться для счета и передачи информации [47]. Более мтдмие авторы считают, что в данном случае говорить о письменности преждевременно.

На смену мочика пришло новое государственное образованно Чиму (900-1463гг.), предшественник Инкской империи. Это была страна с городами, крепостями, развитой дорожной сетью и ирригационными системами. Ее столицей был Чан-Чан - крупнейший юрод доколумбовой Южной Америки с населением около 50 тыс. чело-в»к Он находился недалеко от устья р.Моче и занимал площадь около 24,Ь км'.

Среднегодовой расход Моче равен 9,5 м3/с. На определенном этапе город и земледельческий массив в его окрестностях стали ощущать нехватку воды, тем более, что в некоторые годы Моче может пересыхать Возникла идея исправить возникшую ситуацию путем межбассейновой переброски, направив в долину Моче часть стока более многоводной соседней реки Чикама (среднегодовой расход 26,6 м3/с).

С этой целью был построен частично сохранившийся до сих пор канал Ля Кумбре длиною 113 км. По трассе при пересечении эрозионных форм без постоянных водотоков располагались 10 акведуков.

Судя по объему вынутого фунта, при 1 тыс. работников канал мог быть прорыт за 20 лет. Согласно радиоуглеродным датировкам, вероятное время строительства относится к 1160-1180гг. В средний по водности год расход в головной части канала был равен 4,67 м3/с.

В ряде публикаций допускается возможность того, что канал Чикама Моче практически никогда не подавал воду. Одни авторы видят причину в неотектонических движениях, деформировавших трассу искусственного водотока, другие - в большой фильтрации, которая, по мнению Дж. Каса, могла достигнуть 2-5%/км, т.е. потери составляли, как минимум, 1/3 [46].

Этот автор выдвинул оригинальную версию. "Ирригационная бюрократия" была хорошо осведомлена о малой эффективности межбассейновой переброски. В нормальные по увлажненности годы работы на трассе канала резко сокращались, если не свертывались совсем. Но в маловодные годы строительство активизировалось и превращалось в показное проявление заботы о народном благе, в публичную демонстрацию противодействия стихийному бедствию, что должно было уменьшить социальную напряженность в неурожайные годы. Таким образом, на первый план выдвигались не экологические, а социальные мотивы.

Выводы

Изложенный материал показал, что напряженная экологическая ситуация не является особенностью только современной эпохи. Экологический фактор играл важную роль в судьбах древних культур и ранних цивилизаций.

Прежде всего отметим, что в силу технического уровня своего времени древние культуры и цивилизации были весьма уязвимыми по отношению к стихийным природным процессам. Неблагоприятные климатические тенденции приблизили закат цивилизации Хараппа и культуры Намазга в Южной Туркмении. Упадок горных майя был связан с извержением вулкана Илапанго. Катастрофическое цунами в начале IX в. до н.э. погубило, культуру Альдас в, Перу. Перестройка бассейна Сарасвати вследствие речных перехватов и блуждания русел привела к гибели многих хараппских поселений на левобережье Инда. Высокой смертностью сопровождались эпидемии инфекционных болезней. Много людей погибало при частых наводнениях в Месопотамии, в бассейнах Инда, Хуанхэ, японских рек и др.

Со временем в числе процессов, оказывавших неблагоприятное влияние на человека, появились и такие, которые были следствием антропогенных изменений в природе. Срабатывал механизм обратной связи, следовала ответная реакция на нерациональную хозяйственную деятельность. Сформулируем некоторые проблемы, проявившиеся в разных регионах и имевшие "типовой", универсальный характер.

Истощение лесных ресурсов. Вырубка лесов приводила к острому дефициту топлива и дерева как строительного материала. Имели место локальные энергетические кризисы. Нехватку леса хорошего качества приходилось восполнять его импортом, причем транспортировка часто осуществлялась на большие расстояния, например из Ливана в Месопотамию.

Истощение ресурсов полезных ископаемых. В силу технического уровня могли разрабатываться только рудные месторож-дянин, расположенные близко к поверхности. Они быстро исчерпывались. Поэтому для ранних цивилизаций характерны далекие перевозки импортируемых металлов и государственная монополии на них. Во многих странах долгое время наряду с бронзовыми орудиями продолжали использоваться каменные.

Всплеск экзогенных рельефообразующих процессов. Истребление лесов, земледелие и выпас скота вызвали активизацию склоновых процессов. Эрозия особенно усилилась после введения железного плуга, что позволило значительно увеличить сферу земледелия за счет вовлечения в обработку почв тяжелого механического состава. В максимальной степени эрозия проявилась в лёссовой провинции Китая и в странах Юго-Западной Азии, в условиях расчлененного рельефа. Интенсивность смыва была увеличена в десятки раз по отношению к естественной фоновой величине.

Падение почвенного плодородия. В максимальной степени оно проявлялось при подсечно-огневом земледелии на фоне направленного сокращения длительности перелога.

Усиление неравномерности речного стока. Истребление мигов на водосборах вело к усилению неравномерности распределения стока во времени. Бурные паводки, сопровождаемые опасными наводнениями, чередовались с маловодьем. В той или иной степени сказанное относится ко всем рассмотренным регионам, кроме Египта.

Увеличение твердого стока и обмеление рек. Усиление антропогенной денудации резко увеличило аккумуляцию в руслах рек. Огромный твердый сток - причина быстрого выдвижения дельт Инда и Хуанхэ, заполнения наносами Персидского залива. При наличии защитных дамб на речных берегах русловая аккумуляция со временем может привести к тому, что уровень воды в реке даже в межень окажется выше окружающей равнины. Угроза наводнения становится хронической (Восточный Китай).

Ирригационная аккумуляция. При большой мутности воды оросительные, каналы быстро заполняются наносами, нарушает и их нормальное функционирование. Поддержание оросительной сети в рабочем состоянии требовало больших затрат труда.

Засоление орошаемых земель. В аридных районах с высокой испаряемостью круглогодичный полив приводил к подъему зеркала грунтовых вод до критического уровня, когда обеспечивалось непрерывное капиллярное поднятие воды к поверхности, ее испарение и выпадение солей (Месопотамия, бассейн Инда и др.). Этому процессу способствовало истребление пойменных лесов (снижение транспирации) и подъем уровня воды в реках, стесненных дамбами, при интенсивном заилении русла.

Опустынивание. Климатический оптимум голоцена (7-5 тыс. л.н.) характеризовался более теплым и влажным климатом. Тенденция к естественной аридизации после его завершения была в большей степени усилена нерациональной хозяйственной деятельностью человека (перевыпас, вырубка деревьев и кустарников, выжигание прошлогодней травы для улучшения пастбищ и т.п.). Опустыниванием были охвачены большие территории на севере Африки, на Ближнем и Среднем Востоке, в бассейне Инда, в Лёссовой провинции Китая, на западе Северной Америки и др.

Изменение ареалов растений и обитания животных. Здесь следует отметить три момента:

1) уничтожение произраставших в экстремальных условиях лесов, которое в ряде районов Ближнего и Среднего Востока имело необратимый характер;

2) интродукция культивируемых видов. Расселение злаков и других доместицированных растений из центров их происхождения;

3) сокращение ареалов крупных стадных травоядных, которые были объектом охоты. Существенную роль играло также изменение условий их существования - вытеснение с пастбищ домашним скотом. Истребление травоядных человеком повлияло на численность и ареалы хищников.

Негативные последствия урбанизации. В период становления ранних цивилизаций появились первые крупные города с населением в десятки и сотни тысяч человек. Человечество впервые столкнулось с комплексом урбанистических проблем - высокой скученностью, загрязнением городской среды, распространением инфекций, шумом и т.п.

В разных регионах те или иные из перечисленных проблем, или их сочетания, приводили к серьезным затруднениям хозяйственной деятельности. В ряде работ они характеризуются как экологические кризисы, приведшие к упадку некоторых цивилизаций. Подобные взгляды высказаны в отношении цивилизации Майя в Мезоамерике и протоиндийской цивилизации Хараппа. В Месопотамии смещение политических центров в северозападном направлении связывают с засолением орошаемых земель, которое сильнее проявлялось в нижнем течении Тигра и Ефрата.

При всей дискуссионности таких взглядов не приходится сомневаться в том, что кризисные ситуации ранних цивилизаций имели экологическую составляющую. Между социальными и экологическими событиями существовала двусторонняя связь. Стихийные бедствия, истощение земель, засоление, неурожаи и т.д. приводили к ухудшению продовольственного снабжения, социальным конфликтам, дестабилизации. Войны, восстания, мятежи наносили большой ущерб культурным ландшафтам; разрушались ирригационные системы, вытаптывались возделанные поля и т.п. Случалось, что эти разрушительные воздействия совершались преднамеренно и приобретали характер настоящих "экологических войн", вредное последействие которых ощущалось в течение длительного времени.

Экологические проблемы ранних цивилизаций решались различно. Первичная реакция - замена потерявших продуктивность земель. Человек оставлял эродированные или засоленные земли, деградированные пастбища и осваивал новые свободные территории или захватывал земли слабых соседей.

Другой путь устранения накопившихся негативных изменений: мелиорации и переход к более интенсивным формам природопользования. Наиболее эффективный путь - переход к новой интенсивной технологии. Древние цивилизации демонстрируют много подобных примеров. В Мезоамерике земледелие классического периода Майя базировалось в первую очередь на приподнятых полях с их режимом оптимального увлажнения, постоянного восстановления плодородия и гарантированными высокими урожаями. Переход к приподнятым полям был реакцией на кризис подсечно-огневого земледелия. В Лёссовой провинции Китая террасирование склонов остановило, казалось бы, безудержное расширение площади "дурных земель". Земледелие стран Юго-Восточной Азии рано стало ориентироваться на применение большого количества разнообразных удобрений.

В

прошлом были достигнуты определенные

успехи в формировании экофильной

нравственности и, как теперь говорят,

экофильного общественного мнения. Часто

с объективно природоохранными

установками выступала религия. В Древнем

Египте отнесение довольно большого

числа видов к рангу священных животных

(кошка, хищные птицы, крокодил и др.) было

разумной мерой, направленной на поддержание

экологического равновесия. Это были

зачатки биологического метода борьбы

с видами-вредителями, который в настоящее

время, после всех проб и ошибок в

химизации, призван наиболее действенным.

мерой, направленной на поддержание

экологического равновесия. Это были

зачатки биологического метода борьбы

с видами-вредителями, который в настоящее

время, после всех проб и ошибок в

химизации, призван наиболее действенным.

До прихода европейцев экологическая мудрость древних культов аборигенов Сибири и Северной Америки с идеями тотемизма, запретных угодий и т.п. в сочетании с разумной достаточностью охоты сделала возможным длительное существование сбалансированного присваивающего хозяйства.

В разных странах многочисленные священные рощи при храмах объективно представляли собой микрозаповедники - эталоны природы, "ботанические сады", рефигиумы, иногда - центры интродукции новых видов.