- •Тема 6. Соединения со смешанными функциями

- •Конкретные задачи

- •Вопросы для самоподготовки

- •Этапы занятия и контроль усвоения знаний

- •Содержание этапов занятия

- •Гидрокси – и оксоальдегиды и кетоны

- •Оксокислоты

- •Химические свойства

- •2. Кето-енольная таутомерия-оксокислот.

- •Оксокислоты

- •Стереоизомерия

- •(Оптические,

- •Энантиомеры

- •Глоссарий

- •Тема 6. Аминокислоты. Первичная структура белков и пептидов

- •I. Аминокислоты с неполярными (гидрофобными) r-группами (8):

- •II. Аминокислоты с полярными (гидрофильными) незаряженными

- •III. Аминокислоты с полярными (гидрофильными) положительно заряженными радикалами (3):

- •IV. Аминокислоты с полярными (гидрофильными) отрицательно заряженными радикалами (2):

- •III. Биологически важные реакции - аминокислот

- •2. Реакция декарбоксилирования:

- •IV. Аналитические, качественные реакции аминокислот и пептидов.

- •3. Взаимодействие с 2,4-динитрофторбензолом – днфб (реактивом Сенджера):

- •Тема 8. Углеводы

- •Вопросы для самоподготовки

- •Этапы занятия и контроль усвоения знаний

- •Тема 8-1. Углеводы. Моносахариды Теория

- •Важнейшие природные моносахариды Альдопентозы

- •Альдогексозы Кетогексоза

- •Перспективные формулы Хеуорса

- •Цикло-цепная таутомерия моносахаридов – это существование в водном растворе смеси таутомерных форм, способных превращаться друг в друга через открытую таутомерную форму:

- •3. Мутаротация сахаров При растворении кристаллической таутомерной формы углевода в воде наблюдается явление мутаротации.

- •4. Конформации моносахаридов

- •5. Эпимеризация

- •6. Химические свойства моносахаридов

- •1. Окисление

- •Галактаровая и др.) кислоты

- •Тема 8-2. Ди – и полисахариды

- •Дисахариды

- •Цикло-цепная таутомерия дисахаридов

- •Химические свойства дисахаридов

- •Реакция «серебряного зеркала»:

- •Полисахариды

- •Тема 9. Гетероциклические соединения

- •Конкретные задачи

- •Вопросы для самоподготовки

- •Этапы занятий и контроль усвоения знаний

- •Содержание этапов занятия

- •Электронное строение «пиррольного» атома азота

- •Шестичленные гетероциклические системы с одним гетероатомом

- •Электронное строение «пиридинового» атома азота

- •Химические свойства

- •Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами

- •Химические свойства

- •Шестичленные гетероциклические соединения с двумя гетероатомами Пиримидин

- •Производные пиримидина

- •Полициклические гетероциклы

- •Триптофан

- •Хинолин и изохинолин

- •Нуклеиновые кислоты

- •Общая схема построения нуклеиновых кислот

- •Нуклеиновые кислоты

- •Нуклеотиды

- •Названия нуклеозидов и нуклеотидов

Энантиомеры

Относительная и абсолютная конфигурация. Определение абсолютной конфигурации стало возможным только с появлением современных физико-химических методов (рентгеноструктурного анализа) в 50-х годах. Однако нет необходимости устанавливать ее для каждого соединения. Можно охарактеризовать их путем сравнения конфигураций с абсолютной конфигурацией эталонных (ключевых) соединений, т. е. определить их относительную конфигурацию.

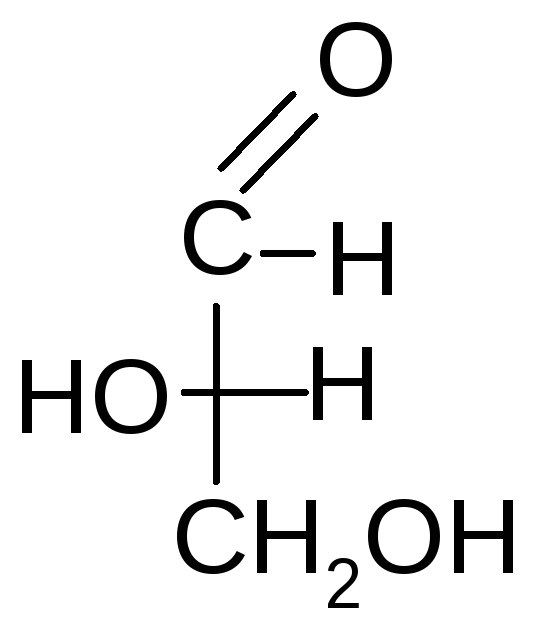

За такой эталон условно принят глицериновый альдегид, предложенный в 1906 г. Н.А. Розановым:

D- глицериновыйL-глицериновый

альдегид альдегид

Считается, что все вещества, родственные глицериновому альдегиду по конфигурации хирального центра, т.е. с расположением групп – ОН, -NH2, -Halсправа, относятся кD–ряду, слева – кL– ряду.

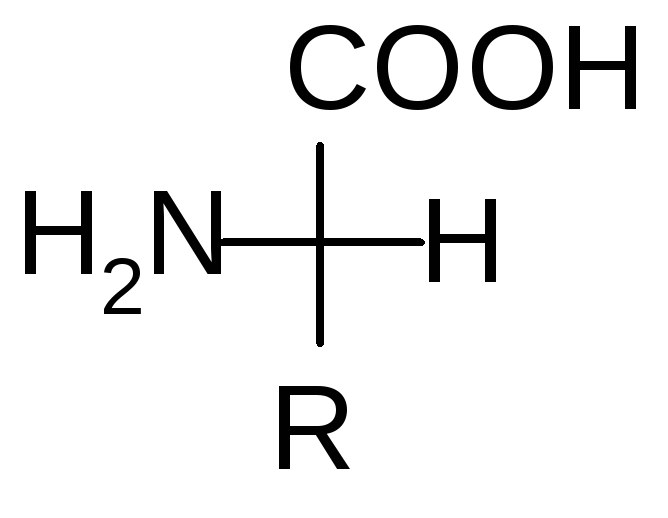

Например:

D- аминокислотаL– аминокислота

Запомним, что DиLуказывают на относительную конфигурацию молекулы. Познакомимся с некоторыми свойствами подобных молекул.

Хиральным соединениям свойственна способность вращать плоскость поляризованного света вправо (+) или влево (-), что называется оптической активностью. Отсюда и другое название энантиомеров – оптические изомеры.

Условиями оптической активностиявляются:

Отсутствие плоскости симметрии (хиральность молекулы)

Наличие в молекуле центров хиральности.

Мерой оптической активности является D- удельное вращения; характеризует угол и направление вращения плоскости поляризованного света. Знак вращения (+) или (-) не связан с конфигурациейDиLи определяется только инструментально на приборе – поляриметре или сахариметре (для сахаров). Например,

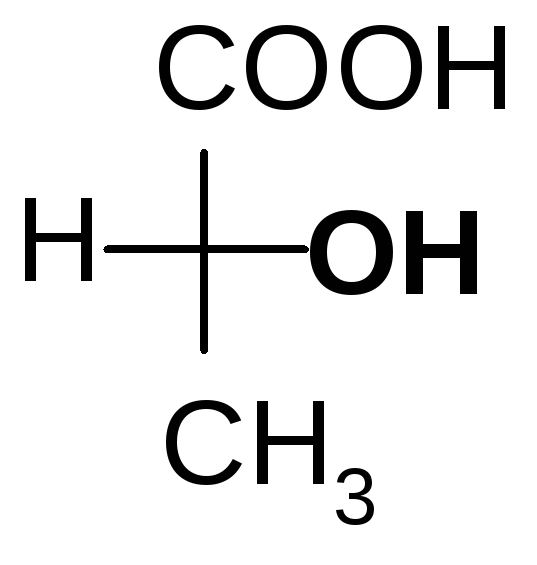

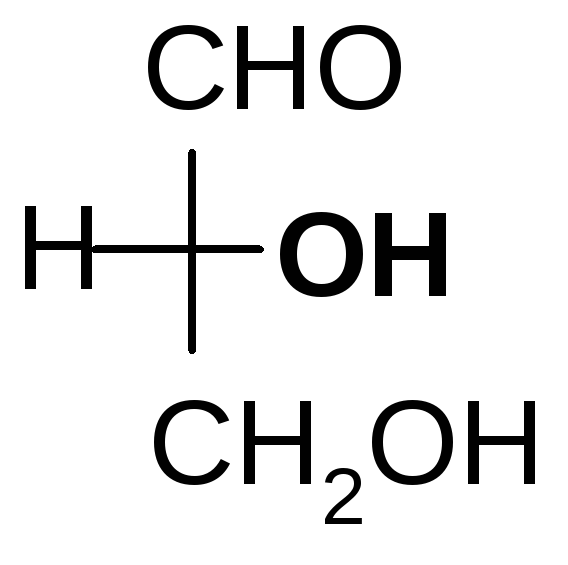

D(-) –молочнаяD(+)- глицериновый

кислота альдегид

Многие биологически важные вещества содержат в молекуле более одного центра хиральности. Подсчет числа стереоизомеров производится по формуле N= 2n, гдеn– число хиральных центров.

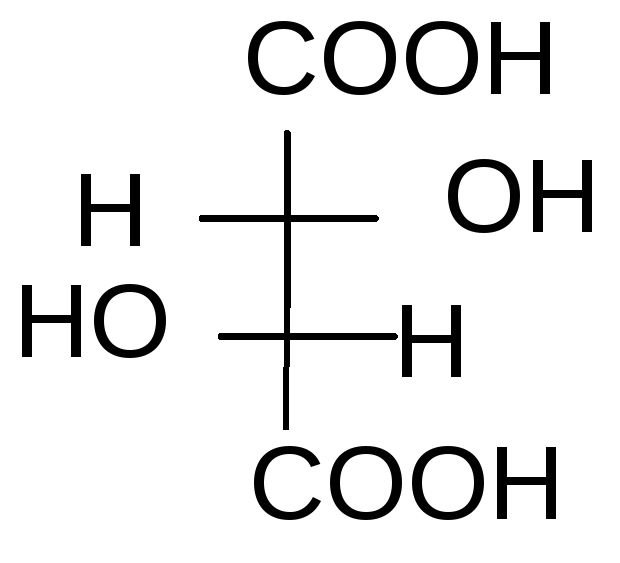

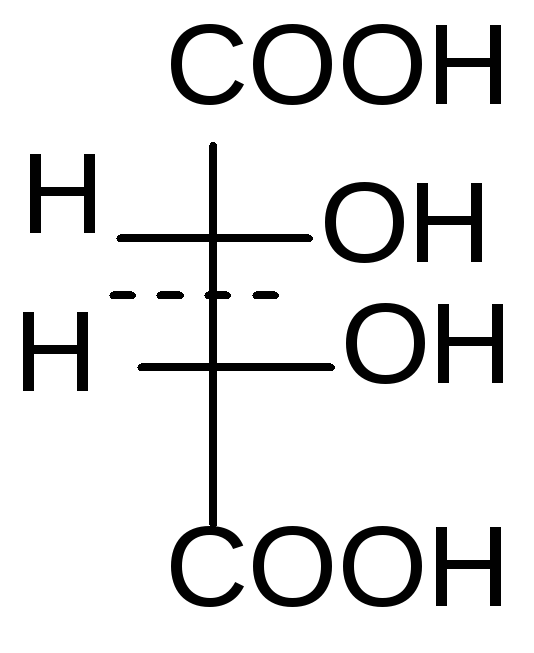

Представителем соединений с двумя центрами хиральности служит винная кислота. Рассмотрим этот пример подробнее.

У винной кислоты n=2, т.е.N= 22= 4.

1 2 3 4

D–винная кислота; 2.L-винная кислота; 3 и 4 – мезовинная кислота

1 и 2 – это энантиомеры (DиL). Они отличаются не по физическим и химическим свойствам, а только знаком вращения плоскости поляризованного света. Формулы 3 и 4 являются идентичными. Формулы 1 и 3, 2 и 3 являются пространственными изомерами, но не зеркальными, это диастереомеры. Они отличаются по физическим и химическим свойствам.

При отнесении энантиомеров к D– илиL-ряду пользуются «оксикислотным ключом», т.е. сравнивают со стандартом тот хиральный центр, который остался без изменения при переходе от него. В данном случае это верхний хиральный центр (приведите путь превращения глицеринового альдегида в винную кислоту).

D– иL- энантиомеры проявляют оптическую активность. Мезовинная кислота – типичный пример молекулы, содержащей центры хиральности, но в целом являющейся ахиральной из-за наличия плоскости симметрии и потому не проявляющей оптическую активность.

Рацемат– это смесь равных количеств энантиомеров. Оптической активностью не обладает, вследствие компенсации вращения. Таким образом, у винной кислоты существуют 4 формы: 2 энантиомера (D- иL-), 1 мезо-форма и 1 рацемическая смесь. Рацемические смеси получаются синтетическим путем.

Поскольку природные источники не могут удовлетворить потребности современной биоорганической и биологической химии в разнообразных оптически активных соединениях, то либо расщепляют рацематы, либо ведут асимметрический синтез.

Существует несколько способов расщепления рацематов:

а) механический отбор кристаллов по их форме – исторически первый метод, примененный Луи Пастером;

б) биохимический (ферментативный) метод;

в) химический – через диастереомеры;

г) хроматографический на оптически активных сорбентах.