- •Нина Александровна Дашко

- •Часть 1

- •1. ВВЕДЕНИЕ

- •1.1. Состав и строение атмосферы

- •1.2. История развития метеорологии как физической науки

- •1.2.1. Древнегреческий период развития науки

- •1.2.2. Эллинистический период развития науки

- •1.2.3. Простонародная метеорология

- •1.2.4. Развитие науки на Востоке

- •1.2.5. Развитие научных связей Европы и Востока

- •1.2.6. Изобретение метеорологических приборов

- •1.2.6. Научные общества и академии

- •1.3. Развитие синоптической метеорологии

- •1.4. ВМО – Всемирная метеорологическая организация

- •1.5. Гидрометеорологическая служба России

- •2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- •2.1. Требования к гидрометеорологической информации

- •2.2. Виды гидрометеорологической продукции

- •2.3. Потребители гидрометеорологической информации:

- •2.4. Кодирование гидрометеорологической информации

- •2.4.1. Структура кода КН-01

- •Схема кода КН-01:

- •Раздел 0

- •Раздел 1

- •Раздел 2 – для судовых или буйковых станций

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 0

- •Для сухопутных станций:

- •Передача судовых данных:

- •Раздел 1 (для станций любого типа)

- •Раздел 2 (используется при передаче судовых данных)

- •Раздел 3

- •Раздел 4 (для высокогорных станций)

- •Раздел 5

- •2.4.2. Структура кода КН-04

- •ЧАСТЬ "A" КОДА КН-04

- •ЧАСТЬ "B" КОДА КН-04

- •Особые точки по температуре воздуха:

- •Особые точки по ветру:

- •3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ПОГОДЫ

- •3.1. Виды карт погоды

- •3.2. Приземные карты погоды (составление и чтение)

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •3.3. Составление высотных карт погоды

- •3.3.1. Геопотенциал

- •3.3.2. Барометрическая формула геопотенциала

- •3.3.3. Барометрическая ступень

- •3.3.4. Карты барической топографии

- •3.4. Составление вспомогательных карт погоды

- •4. АНАЛИЗ КАРТ ПОГОДЫ

- •4.1. Первичный анализ приземных карт погоды

- •4.1.1. Правила оформления приземной карты погоды

- •4.1.2. Проведение атмосферных фронтов на картах погоды

- •4.2. Первичный анализ высотных карт погоды

- •4.2.1.Правила оформления высотных карт погоды

- •4.2.3. Анализ карт относительной топографии

- •4.3. Анализ вспомогательных карт погоды

- •5. АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ АТМОСФЕРЫ

- •5.1. Аэрологические диаграммы

- •5.1.2. Построение аэрологической диаграммы

- •5.1.3. Анализ аэрологической диаграммы

- •5.1.4. Графические расчёты с помощью аэрологических диаграмм

- •5.2. Вертикальные разрезы атмосферы

- •5.2.1. Правила построения вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.2. Анализ вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.3. Временные разрезы атмосферы

- •Температура воздуха, °С

- •6. ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА КАРТАХ ПОГОДЫ

- •7. ПРИНЦИПЫ СИНОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

- •7.1. Основные синоптические объекты

- •7.2. Информативность карт барической топографии

- •7.4. Обзор синоптического положения за предыдущие сутки

- •8.1. Вычисление производных

- •8.2.1. Прямолинейная интерполяция

- •8.2.2. Криволинейная интерполяция

- •8.2.3. Формальная экстраполяция

- •8.3.1. Траектории воздушных частиц

- •Способ обратного переноса:

- •Рис. 8.4. Способ обратного переноса

- •Способ прямого переноса:

- •8.3.2. Линии тока воздушных частиц

- •9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- •9.1.1. Градиент метеорологической величины

- •9.2. Поле атмосферного давления

- •9.2.3. Локальные изменения давления

- •9.3. Динамические изменения давления воздуха

- •9.4. Распределение атмосферного давления на Земном шаре

- •9.5. Поле ветра

- •Цилиндрическая система координат

- •Сферическая система координат

- •Натуральная система координат

- •9.5.2. Силы, действующие в атмосфере

- •Сила барического градиента

- •Отклоняющая сила вращения Земли

- •Сила трения

- •Центробежная сила

- •9.6. Уравнения движения

- •9.6.1. Геострофический ветер

- •9.6.3. Градиентный ветер

- •9.6.4. Действительный ветер

- •9.7. Особенности ветрового режима над Японским морем

- •9.8. Особенности ветрового режима над Охотским морем

- •9.9. Дивергенция и вихрь скорости

- •9.9.1 Дивергенция вектора скорости ветра

- •9.9.2. Вихрь вектора скорости ветра

- •9.9.3. Уравнение тенденции вихря скорости

- •Характерные синоптические масштабы:

- •9.9.5. Уравнение дивергенции скорости

- •9.10. Поле вертикальных движений атмосферы

- •9.10.1. Классификация вертикальных движений атмосферы

- •9.10.2. Упорядоченные вертикальные движения атмосферы

- •9.10.3. Расчёт вертикальных движений атмосферы

- •9.11. Поле температуры воздуха

- •9.11.1. Температурные градиенты

- •9.11.2. Адиабатические изменения температуры воздуха

- •9.11.3. Термический ветер

- •9.11.4. Локальные изменения температуры воздуха

- •10. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ

- •10.1. Масштабы воздушных масс

- •10.2. Очаги формирования воздушных масс

- •10.3. Географическая классификация воздушных масс

- •10.5. Трансформация воздушных масс

- •10.6. Термодинамическая классификация воздушных масс

- •10.7. Характеристики устойчивых воздушных масс

- •10.7.1. Тёплая устойчивая воздушная масса

- •10.7.2. Холодная устойчивая воздушная масса

- •10.8. Характеристики неустойчивых воздушных масс

- •10.8.1. Тёплая неустойчивая воздушная масса

- •10.8.2. Холодная неустойчивая воздушная масса

- •10.9. Оценка устойчивости воздушных масс

- •11. АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •11.1. Ориентация и размеры фронтальной поверхности

- •11.2. Классификация фронтов

- •11.2.1. Географическая классификация атмосферных фронтов

- •11.3. Перемещение фронтов

- •11.4. Профиль движущегося фронта

- •11.5. Общие характеристики фронтов

- •11.5.1. Фронты в барическом поле

- •11.5.2. Фронты в поле ветра

- •11.5.3. Фронты в поле барических тенденций

- •11.5.4. Фронты в поле температуры воздуха

- •11.5.5. Фронты в поле влажности и облачности

- •11.6. Тёплый фронт

- •11.7. Холодный фронт

- •11.7.1. Холодные фронты 1-го рода

- •11.7.2. Холодные фронты 2-го рода

- •11.7.3. Вторичные холодные фронты

- •11.8. Фронты окклюзии

- •11.8.1. Облака и осадки холодного фронта окклюзии

- •11.8.2. Облака и осадки тёплого фронта окклюзии

- •11.10. Образование и размывание атмосферных фронтов

- •11.10.3. Оценка тропосферного фронтогенеза и фронтолиза

- •11.10.4. Приземный фронтогенез и фронтолиз

- •12. ЦИКЛОНЫ И АНТИЦИКЛОНЫ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ

- •12.1. Основные определения

- •12.1.1. Вертикальная протяжённость барических образований

- •12.1.2. Оси барических образований

- •12.1.3. Фронтальные и нефронтальные барические образования

- •Модель циклона по Ли

- •Модель циклона по Бьеркнесу и Сульбергу

- •Основные теории возникновения циклонов

- •Конвекционная теория циклонов

- •Механическая теория циклонов

- •Волновая теория циклонов

- •Дивергентная теория циклонов

- •12.2. Условия возникновения барических образований

- •12.3. Стадии развития циклонов

- •12.3.1. Начальная стадия развития циклона

- •12.3.2. Стадия молодого циклона

- •12.3.3. Стадия максимального развития циклона

- •12.3.4. Стадия окклюдирования циклона

- •12.3.5. След циклона

- •12.3.6. Серии циклонов

- •12.4. Стадии развития антициклонов

- •12.4.1. Начальная стадия развития антициклона

- •12.4.2. Стадия молодого антициклона

- •12.4.3. Стадия максимального развития антициклона

- •12.4.4. Стадия разрушения антициклона

- •12.5. Регенерация барических образований

- •12.5.1. Регенерация циклонов

- •12.5.2. Регенерация антициклонов

- •12.6. Перемещение барических образований

- •12.7. Центры действия атмосферы

- •Постоянные центры действия атмосферы:

- •Сезонные центры действия атмосферы:

- •12.7.1. Характеристика ЦДА Северо-Атлантического региона

- •Азорский антициклон

- •Исландская океаническая депрессия

- •12.7.2. Характеристика ЦДА Северной Америки

- •Канадский максимум

- •Калифорнийский минимум

- •12.7.3. Характеристика ЦДА Азиатско-Тихоокеанского региона

- •Азиатский антициклон

- •Алеутский минимум

- •Южноазиатская депрессия

- •Северотихоокеанский антициклон

- •Переходные зоны между центрами действия атмосферы

- •12.7.4. Летние синоптические процессы над Охотским морем

- •12.8. Погода в циклонах на разных стадиях развития

- •12.8.1. Погода в передней части молодого циклона

- •12.8.2. Погода в тёплом секторе молодого циклона

- •12.8.3. Погода в тыловой части молодого циклона

- •12.8.4. Погода в окклюдированном циклоне

- •12.9. Погода в антициклонах

- •12.9.1. Инверсии в антициклонах

- •12.9.2. Фронты в антициклоне

- •12.9.3. Погода в антициклоне

- •13. ВЛИЯНИЕ ОРОГРАФИИ НА АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •13.1. Горные ветры

- •Бора

- •13.2. Облакообразование и осадки

- •13.3. Влияние орографии на атмосферные фронты

- •14. СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

- •15. ПРОГНОЗ СИНОПТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- •15.3. Прогноз эволюции барических образований

- •15.4. Прогноз возникновения новых барических образований

- •15.5. Прогноз перемещения и эволюции атмосферных фронтов

- •15.6. Расчёт давления в точках поля

- •15.6.1. Адвективный способ расчёта давления в точках поля

- •15.7. Оценка приземной прогностической карты

- •16.1. О прогнозе погоды в США и Японии

- •16.1.1. Служба погоды в США

- •16.1.2. Служба погоды в Японии

- •Примечание 1

- •Примечание 2

- •Примечание 3

- •17.1. Критерии определения объёма выборки

- •17.2. Определение свойств выборки

- •17.3. Законы распределения метеорологических величин

- •17.3.2. Нормальный закон распределения

- •17.4. Точность и достоверность оценок выборки

- •17.5. Анализ статистических характеристик

- •17.5.1. Исследование трендовой составляющей

- •17.5.3. Процентили

- •17.5.4. Приёмы аппроксимации

- •17.6.1. Выбор предикторов

- •17.6.2. Формирование обучающей выборки

- •17.6.3. Корреляционный анализ

- •17.6.5. Отбор информативных предикторов

- •17.7.1. Оценки свойств уравнений регрессии

- •17.7.2. Применение пошаговой процедуры расчета

- •17.7.3. Процедура отбора оптимальных уравнений

- •17.11. Статистическая оценка прогнозов

- •17.11.1. Количественные прогнозы

- •17.11.2. Альтернативные прогнозы

- •18.1. Прогноз температуры воздуха у поверхности Земли

- •18.1.1. Адвективные изменения температуры воздуха

- •18.1.2. Трансформационные изменения температуры воздуха

- •18.1.3. Суточный ход температуры воздуха

- •18.2. Прогноз влажности воздуха у поверхности Земли

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

11. Атмосферные фронты |

19 |

незначимым. Наиболее часто фронт, являющийся динамически значимым, располагается в средней части фронтальной зоны, а на периферии фронтальной зоны – фронты обычно динамически незначимы.

11.5.5. Фронты в поле влажности и облачности

Атмосферные фронты обычно хорошо выражены в поле влажности. Зоне фронта, как правило, соответствуют области низкого дефицита точки росы.

Фронт, как правило, характеризуется максимальными значениями точки росы и малыми горизонтальными градиентами влажности

Наличие восходящих движений на атмосферных фронтах способствует образованию облачности, вид и количество которой, а также формирование осадков, определяются характером и интенсивностью вертикальных перемещений воздуха, влажностью тёплого воздуха, стратификацией атмосферы, углом наклона фронтальной поверхности. В среднем для медленно смещающихся атмосферных фронтов, где преобладают упорядоченные восходящие движения, характерна слоистообразная облачность и обложные осадки. Для быстро смещающихся фронтов с развитием интенсивной конвекции характерны мощные кучевые и кучево-дождевые облака и ливневые осадки.

11.6. Тёплый фронт

Тёплый фронт имеет антициклоническую кривизну и движется в сторону холодного воздуха. На карте погоды тёплый фронт отмечается красным цветом или зачернёнными полукружками, направленными в сторону перемещения фронта (рис. 11.6). По мере приближения линии тёплого фронта начинает падать давление, уплотняются облака, выпадают обложные осадки. Зимой при прохождении фронта обычно появляются низкие слоистые облака.

Температура и влажность воздуха медленно повышаются. При прохождении фронта температура и влажность обычно быстро возрастают, ветер усиливается. После прохождения фронта направление ветра меняется (ветер поворачивает по часовой стрелке), скорость его уменьшается, падение давления прекращается и начинается его слабый рост, облака рассеиваются, осадки прекращаются.

Поле барических тенденций представлено следующим образом: перед тёплым фронтом располагается замкнутая область падения давления, за фронтом – либо рост давления, либо относительный рост (падение, но меньшее, чем перед фронтом).

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

11. Атмосферные фронты |

20 |

Рис. 11.6. Тёплый фронт на приземной карте погоды

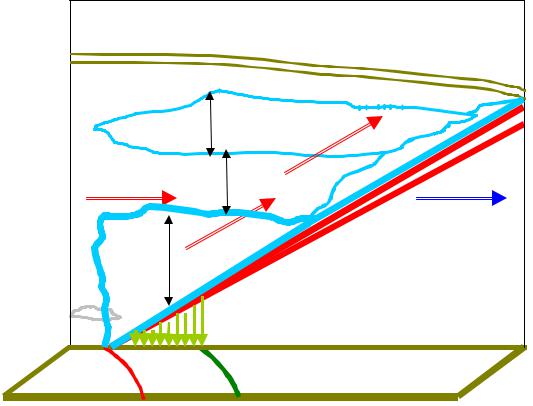

В случае тёплого фронта тёплый воздух, перемещаясь в сторону холодного, натекает на клин холодного воздуха и совершает восходящее скольжение вдоль этого клина и динамически охлаждается (рис. 11.7).

На некоторой высоте, определяемой начальным состоянием восходящего воздуха, достигается насыщение – это уровень конденсации. Выше этого уровня в восходящем воздухе происходит облакообразование.

Основание облаков оказывается наклонным, совпадая с наклонной фронтальной поверхностью. Механизм возникновения облачной системы тёплого фронта аналогичен механизму возникновения орографических облаков (типа Lenticularis) – роль препятствия выполняет клин холодного воздуха.

Адиабатическое охлаждение тёплого воздуха, скользящего вдоль клина холодного, усиливается развитием восходящих движений от нестационарности при динамическом падении давления и от сходимости ветра в нижнем слое атмосферы.

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

11. Атмосферные фронты |

|

|

|

|

|

|

|

21 |

|

|

|

|

СТРАТОСФЕРА |

|

|

||

12 км |

Тропопауза |

|

|

|

|

|

|

|

10 км |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2-3 км |

Cs |

|

|

|

|

8 км |

|

|

|

|

|

|

|

Ci |

|

Тёплый воздух |

|

2-3 км |

|

|

|

|

|

5 км |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

As |

|

|

Холодный воздух |

|

|

Ns |

5 км |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

St fr |

|

|

|

|

St |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

100 |

200 |

300 |

400 |

500 |

600 |

700 |

800 км |

|

Обложные осадки |

|

Поверхность земли |

|||||

Рис. 11.7. Схема тёплого фронта в вертикальном разрезе

Охлаждение тёплого воздуха при восходящем скольжении по поверхности фронта приводит к образованию характерной системы слоистообразных облаков (облаков восходящего скольжения): перисто-слоистые–высокослоистые–слоисто-дождевые (Cs-As-Ns).

При приближении к пункту тёплого фронта с хорошо развитой облачностью сначала появляются перистые облака в виде параллельных полос с когтевидными образованиями в передней части (предвестники тёплого фронта), вытянутые в направлении воздушных течений на их уровне (Ci uncinus). Первые перистые облака наблюдаются на расстоянии многих сотен километров от линии фронта у поверхности Земли (порядка 800-900 км). Перистые облака переходят затем в перисто-слоистые облака (Cirrostratus). Для этих облаков характерны явления гало.

Облака верхнего яруса – перисто-слоистые и перистые (Ci и Cs) состоят из ледяных кристаллов, и осадки из них не выпадают. Чаще всего облака Ci-Cs представляют собой самостоятельный слой, верхняя граница которого совпадает с осью струйного течения, т.е. близка к тропопаузе.

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

11. Атмосферные фронты |

22 |

Затем облака становятся всё плотнее: высокослоистые облака (Altostratus) постепенно переходят в слоисто-дождевые (Nimbostratus), начинают выпадать обложные осадки, которые ослабевают или совсем прекращаются после прохождения линии фронта. По мере приближения к линии фронта высота основания Ns снижается. Минимальное её значение определяется высотой уровня конденсации в восходящем тёплом воздухе.

Высокослоистые (As) являются коллоидальными и состоят из смеси мельчайших капелек и снежинок. Их вертикальная мощность довольно значительна: начинаясь на высоте 3-5 км, эти облака простираются до высот порядка 6-7 км, т.е. имеют 2-4 км в толщину.

Выпадающие из этих облаков осадки летом, проходя сквозь тёплую часть атмосферы, испаряются и не достигают поверхности Земли. Зимой осадки из As в виде снега могут достигать поверхности Земли, а также стимулировать выпадение осадков из St-Sc. В этом случае ширина зоны обложных осадков может достигать ширины 400 км и более.

Ближе всего к поверхности Земли на высоте нескольких сотен метров образуются слоисто-дождевые облака (Ns), под которыми развиваются разорванно-дождевые (St fr), сливающиеся со слоисто-дождевыми, из которых выпадают обложные осадки в виде дождя и снега.

Облака Ns простираются от уровня порядка 1-3 км до 6-7 км, т.е. имеют весьма значительную вертикальную мощность. Облака также состоят из ледяных элементов и капель, причём, и капли и кристаллы особенно в нижней части облаков более крупные, чем в As.

Нижнее основание системы облаков As-Ns в общих чертах совпадает с поверхностью фронта. Поскольку верхняя граница облаков As-Ns приблизительно горизонтальна, наибольшая их толщина наблюдается вблизи линии фронта.

У центра циклона, где система облаков тёплого фронта имеет наибольшее развитие, ширина облачной зоны Ns и зоны обложных осадков в среднем – около 300 км. В целом облака As-Ns имеют ширину 500-600 км, ширина зоны облаков Ci-Cs - около 200-300 км.

Если спроектировать данную систему на приземную карту, то вся она окажется перед линией тёплого фронта на расстоянии 700-900 км. Опыт показывает, что в отдельных случаях зона облачности и осадков может быть значительно уже или шире, в зависимости от угла наклона фронтальной поверхности, высоты уровня конденсации, термических условий нижней тропосферы.

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии