- •Нина Александровна Дашко

- •Часть 1

- •1. ВВЕДЕНИЕ

- •1.1. Состав и строение атмосферы

- •1.2. История развития метеорологии как физической науки

- •1.2.1. Древнегреческий период развития науки

- •1.2.2. Эллинистический период развития науки

- •1.2.3. Простонародная метеорология

- •1.2.4. Развитие науки на Востоке

- •1.2.5. Развитие научных связей Европы и Востока

- •1.2.6. Изобретение метеорологических приборов

- •1.2.6. Научные общества и академии

- •1.3. Развитие синоптической метеорологии

- •1.4. ВМО – Всемирная метеорологическая организация

- •1.5. Гидрометеорологическая служба России

- •2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- •2.1. Требования к гидрометеорологической информации

- •2.2. Виды гидрометеорологической продукции

- •2.3. Потребители гидрометеорологической информации:

- •2.4. Кодирование гидрометеорологической информации

- •2.4.1. Структура кода КН-01

- •Схема кода КН-01:

- •Раздел 0

- •Раздел 1

- •Раздел 2 – для судовых или буйковых станций

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 0

- •Для сухопутных станций:

- •Передача судовых данных:

- •Раздел 1 (для станций любого типа)

- •Раздел 2 (используется при передаче судовых данных)

- •Раздел 3

- •Раздел 4 (для высокогорных станций)

- •Раздел 5

- •2.4.2. Структура кода КН-04

- •ЧАСТЬ "A" КОДА КН-04

- •ЧАСТЬ "B" КОДА КН-04

- •Особые точки по температуре воздуха:

- •Особые точки по ветру:

- •3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ПОГОДЫ

- •3.1. Виды карт погоды

- •3.2. Приземные карты погоды (составление и чтение)

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •3.3. Составление высотных карт погоды

- •3.3.1. Геопотенциал

- •3.3.2. Барометрическая формула геопотенциала

- •3.3.3. Барометрическая ступень

- •3.3.4. Карты барической топографии

- •3.4. Составление вспомогательных карт погоды

- •4. АНАЛИЗ КАРТ ПОГОДЫ

- •4.1. Первичный анализ приземных карт погоды

- •4.1.1. Правила оформления приземной карты погоды

- •4.1.2. Проведение атмосферных фронтов на картах погоды

- •4.2. Первичный анализ высотных карт погоды

- •4.2.1.Правила оформления высотных карт погоды

- •4.2.3. Анализ карт относительной топографии

- •4.3. Анализ вспомогательных карт погоды

- •5. АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ АТМОСФЕРЫ

- •5.1. Аэрологические диаграммы

- •5.1.2. Построение аэрологической диаграммы

- •5.1.3. Анализ аэрологической диаграммы

- •5.1.4. Графические расчёты с помощью аэрологических диаграмм

- •5.2. Вертикальные разрезы атмосферы

- •5.2.1. Правила построения вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.2. Анализ вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.3. Временные разрезы атмосферы

- •Температура воздуха, °С

- •6. ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА КАРТАХ ПОГОДЫ

- •7. ПРИНЦИПЫ СИНОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

- •7.1. Основные синоптические объекты

- •7.2. Информативность карт барической топографии

- •7.4. Обзор синоптического положения за предыдущие сутки

- •8.1. Вычисление производных

- •8.2.1. Прямолинейная интерполяция

- •8.2.2. Криволинейная интерполяция

- •8.2.3. Формальная экстраполяция

- •8.3.1. Траектории воздушных частиц

- •Способ обратного переноса:

- •Рис. 8.4. Способ обратного переноса

- •Способ прямого переноса:

- •8.3.2. Линии тока воздушных частиц

- •9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- •9.1.1. Градиент метеорологической величины

- •9.2. Поле атмосферного давления

- •9.2.3. Локальные изменения давления

- •9.3. Динамические изменения давления воздуха

- •9.4. Распределение атмосферного давления на Земном шаре

- •9.5. Поле ветра

- •Цилиндрическая система координат

- •Сферическая система координат

- •Натуральная система координат

- •9.5.2. Силы, действующие в атмосфере

- •Сила барического градиента

- •Отклоняющая сила вращения Земли

- •Сила трения

- •Центробежная сила

- •9.6. Уравнения движения

- •9.6.1. Геострофический ветер

- •9.6.3. Градиентный ветер

- •9.6.4. Действительный ветер

- •9.7. Особенности ветрового режима над Японским морем

- •9.8. Особенности ветрового режима над Охотским морем

- •9.9. Дивергенция и вихрь скорости

- •9.9.1 Дивергенция вектора скорости ветра

- •9.9.2. Вихрь вектора скорости ветра

- •9.9.3. Уравнение тенденции вихря скорости

- •Характерные синоптические масштабы:

- •9.9.5. Уравнение дивергенции скорости

- •9.10. Поле вертикальных движений атмосферы

- •9.10.1. Классификация вертикальных движений атмосферы

- •9.10.2. Упорядоченные вертикальные движения атмосферы

- •9.10.3. Расчёт вертикальных движений атмосферы

- •9.11. Поле температуры воздуха

- •9.11.1. Температурные градиенты

- •9.11.2. Адиабатические изменения температуры воздуха

- •9.11.3. Термический ветер

- •9.11.4. Локальные изменения температуры воздуха

- •10. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ

- •10.1. Масштабы воздушных масс

- •10.2. Очаги формирования воздушных масс

- •10.3. Географическая классификация воздушных масс

- •10.5. Трансформация воздушных масс

- •10.6. Термодинамическая классификация воздушных масс

- •10.7. Характеристики устойчивых воздушных масс

- •10.7.1. Тёплая устойчивая воздушная масса

- •10.7.2. Холодная устойчивая воздушная масса

- •10.8. Характеристики неустойчивых воздушных масс

- •10.8.1. Тёплая неустойчивая воздушная масса

- •10.8.2. Холодная неустойчивая воздушная масса

- •10.9. Оценка устойчивости воздушных масс

- •11. АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •11.1. Ориентация и размеры фронтальной поверхности

- •11.2. Классификация фронтов

- •11.2.1. Географическая классификация атмосферных фронтов

- •11.3. Перемещение фронтов

- •11.4. Профиль движущегося фронта

- •11.5. Общие характеристики фронтов

- •11.5.1. Фронты в барическом поле

- •11.5.2. Фронты в поле ветра

- •11.5.3. Фронты в поле барических тенденций

- •11.5.4. Фронты в поле температуры воздуха

- •11.5.5. Фронты в поле влажности и облачности

- •11.6. Тёплый фронт

- •11.7. Холодный фронт

- •11.7.1. Холодные фронты 1-го рода

- •11.7.2. Холодные фронты 2-го рода

- •11.7.3. Вторичные холодные фронты

- •11.8. Фронты окклюзии

- •11.8.1. Облака и осадки холодного фронта окклюзии

- •11.8.2. Облака и осадки тёплого фронта окклюзии

- •11.10. Образование и размывание атмосферных фронтов

- •11.10.3. Оценка тропосферного фронтогенеза и фронтолиза

- •11.10.4. Приземный фронтогенез и фронтолиз

- •12. ЦИКЛОНЫ И АНТИЦИКЛОНЫ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ

- •12.1. Основные определения

- •12.1.1. Вертикальная протяжённость барических образований

- •12.1.2. Оси барических образований

- •12.1.3. Фронтальные и нефронтальные барические образования

- •Модель циклона по Ли

- •Модель циклона по Бьеркнесу и Сульбергу

- •Основные теории возникновения циклонов

- •Конвекционная теория циклонов

- •Механическая теория циклонов

- •Волновая теория циклонов

- •Дивергентная теория циклонов

- •12.2. Условия возникновения барических образований

- •12.3. Стадии развития циклонов

- •12.3.1. Начальная стадия развития циклона

- •12.3.2. Стадия молодого циклона

- •12.3.3. Стадия максимального развития циклона

- •12.3.4. Стадия окклюдирования циклона

- •12.3.5. След циклона

- •12.3.6. Серии циклонов

- •12.4. Стадии развития антициклонов

- •12.4.1. Начальная стадия развития антициклона

- •12.4.2. Стадия молодого антициклона

- •12.4.3. Стадия максимального развития антициклона

- •12.4.4. Стадия разрушения антициклона

- •12.5. Регенерация барических образований

- •12.5.1. Регенерация циклонов

- •12.5.2. Регенерация антициклонов

- •12.6. Перемещение барических образований

- •12.7. Центры действия атмосферы

- •Постоянные центры действия атмосферы:

- •Сезонные центры действия атмосферы:

- •12.7.1. Характеристика ЦДА Северо-Атлантического региона

- •Азорский антициклон

- •Исландская океаническая депрессия

- •12.7.2. Характеристика ЦДА Северной Америки

- •Канадский максимум

- •Калифорнийский минимум

- •12.7.3. Характеристика ЦДА Азиатско-Тихоокеанского региона

- •Азиатский антициклон

- •Алеутский минимум

- •Южноазиатская депрессия

- •Северотихоокеанский антициклон

- •Переходные зоны между центрами действия атмосферы

- •12.7.4. Летние синоптические процессы над Охотским морем

- •12.8. Погода в циклонах на разных стадиях развития

- •12.8.1. Погода в передней части молодого циклона

- •12.8.2. Погода в тёплом секторе молодого циклона

- •12.8.3. Погода в тыловой части молодого циклона

- •12.8.4. Погода в окклюдированном циклоне

- •12.9. Погода в антициклонах

- •12.9.1. Инверсии в антициклонах

- •12.9.2. Фронты в антициклоне

- •12.9.3. Погода в антициклоне

- •13. ВЛИЯНИЕ ОРОГРАФИИ НА АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •13.1. Горные ветры

- •Бора

- •13.2. Облакообразование и осадки

- •13.3. Влияние орографии на атмосферные фронты

- •14. СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

- •15. ПРОГНОЗ СИНОПТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- •15.3. Прогноз эволюции барических образований

- •15.4. Прогноз возникновения новых барических образований

- •15.5. Прогноз перемещения и эволюции атмосферных фронтов

- •15.6. Расчёт давления в точках поля

- •15.6.1. Адвективный способ расчёта давления в точках поля

- •15.7. Оценка приземной прогностической карты

- •16.1. О прогнозе погоды в США и Японии

- •16.1.1. Служба погоды в США

- •16.1.2. Служба погоды в Японии

- •Примечание 1

- •Примечание 2

- •Примечание 3

- •17.1. Критерии определения объёма выборки

- •17.2. Определение свойств выборки

- •17.3. Законы распределения метеорологических величин

- •17.3.2. Нормальный закон распределения

- •17.4. Точность и достоверность оценок выборки

- •17.5. Анализ статистических характеристик

- •17.5.1. Исследование трендовой составляющей

- •17.5.3. Процентили

- •17.5.4. Приёмы аппроксимации

- •17.6.1. Выбор предикторов

- •17.6.2. Формирование обучающей выборки

- •17.6.3. Корреляционный анализ

- •17.6.5. Отбор информативных предикторов

- •17.7.1. Оценки свойств уравнений регрессии

- •17.7.2. Применение пошаговой процедуры расчета

- •17.7.3. Процедура отбора оптимальных уравнений

- •17.11. Статистическая оценка прогнозов

- •17.11.1. Количественные прогнозы

- •17.11.2. Альтернативные прогнозы

- •18.1. Прогноз температуры воздуха у поверхности Земли

- •18.1.1. Адвективные изменения температуры воздуха

- •18.1.2. Трансформационные изменения температуры воздуха

- •18.1.3. Суточный ход температуры воздуха

- •18.2. Прогноз влажности воздуха у поверхности Земли

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

9. Основные характеристики полей метеорологических величин |

70 |

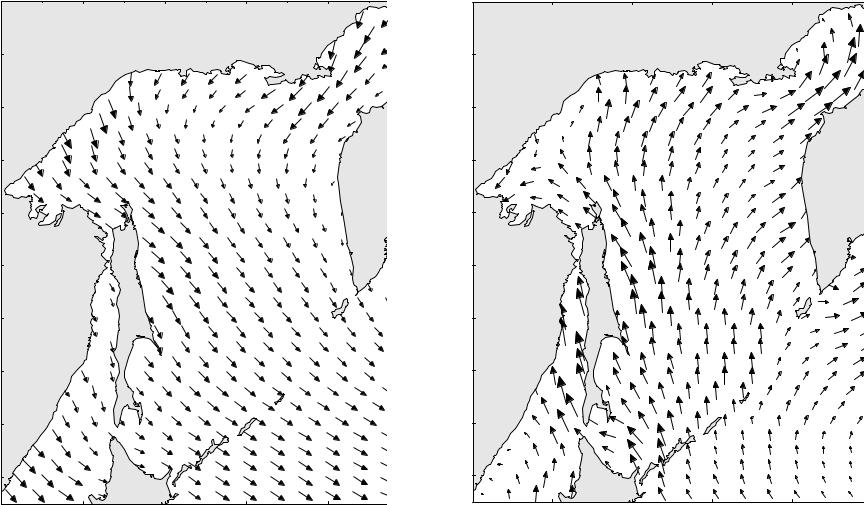

9.8. Особенности ветрового режима над Охотским морем

Распределение ветров по направлениям над Охотским морем, как и над Японским, показывает их связь с атмосферными процессами, и в частности, со сменой знака преобладающих барических систем над сушей и морем от зимы к лету и от лета к зиме (см. гл. 12, разд.7, рис. 12.14).

Зимой над Охотским морем господствует интенсивный перенос воздушных масс, направленный с суши на море (преобладает северная составляющая движения), обусловленный взаимодействием азиатского антициклона с алеутской депрессией (рис. 9.16).

В апреле-мае, наряду с уменьшением интенсивности переноса, о которой можно судить по разрежению изобар на средних картах давления, имеет место изменение его направления, которое можно охарактеризовать как неустойчивое с увеличением зональной составляющей движения.

Летом воздушные потоки возникают вследствие взаимодействия летней азиатской депрессии и гребня от северотихоокеанского антициклона и направлены с моря на сушу (преобладает южная составляющая движения). В сентябре происходит переход к зимнему режиму циркуляции, который устанавливается уже с октября-ноября.

Зимой наибольшей повторяемостью над акваторией моря отличаются ветры северной четверти (более 60 % от общего числа случаев). В северо-восточной части моря преобладают северо-восточные направления (около 40 %), в восточной части моря вероятность северо-восточных и северо-западных ветров практически одинакова (24 и 28 % соответственно). Повторяемость ветров других направлений значительно меньше, например, юго-восточные и южные направления встречаются зимой с вероятностью не более 10 %. Ветры наибольшей силы соответствуют преобладающим направлениям. В северной части моря чаще усиливаются ветры северной четверти, а на юге – западной. Реже всего происходит усиление южных ветров, приносящих зимой потепления и осадки.

Весной процессы выхолаживания азиатского материка сменяются постепенным его прогреванием, но замедленность весенних процессов, особенно в северных районах, способствует более длительному сохранению здесь антициклонического режима циркуляции. Арктические вторжения также приводят к похолоданиям и задержке процесса перестройки на летний режим.

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

9. Основные характеристики полей метеорологических величин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

71 |

|||||||

62N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

62N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Winter |

(R) |

|

|

|

|

|

|

|

Summer (R) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

60N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

1 |

|

2 |

2 |

|

58N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

58N |

|

|

|

2 |

|

1 |

2 |

2 |

1 |

1 |

|

2 |

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

2 |

2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

56N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

56N |

|

|

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

54N |

|

|

2 |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

|

|

54N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

52N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

52N |

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

2 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

2 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

50N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50N |

|

|

1 |

|

2 |

2 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

48N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

48N |

|

|

2 |

|

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

1 |

1 |

|

2 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

1 |

1 |

2 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

46N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

46N |

|

|

1 |

|

2 |

2 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

44N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

44N |

|

|

|

|

2 |

2 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||

6 |

6 |

6 |

3 |

5 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

|

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

135E |

|

140E |

145E |

150E |

|

155E |

|

135E |

|

140E |

145E |

|

150E |

|

|

155E |

|

1 |

|||||||

Рис. 9.15. Результирующий ветер над Охотским морем (карта построена с использованием данных анализа ECMWF, 1991-1998)

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

9. Основные характеристики полей метеорологических величин |

74 |

Направления ветра, особенно в северной половине Охотского моря, вплоть до мая сохраняют черты зимнего ветрового режима. В южной части моря атмосферная циркуляция уже в апреле приобретает летний муссонный характер: южные ветры появляются сначала в юго-западной части моря, а к июню становятся преобладающими над всей акваторией моря.

Летний муссон с морским умеренным воздухом приносит на Охотское море погоду с осадками, увеличенной облачностью, густыми туманами. Здесь важно отметить, что преобладание ветров южных румбов наблюдается главным образом в июне-июле, августе их количество начинает сокращаться. В июне-июле повторяемость ветров северных румбов составляет около 10 %, с ними на Охотское море поступает сравнительно сухой и теплый воздух с континента. Осенью в силу небольшого теплозапаса материка процесс его выхолаживания происходит быстро. Вторжение арктического воздуха также приводит к дополнительным похолоданиям, способствуя развитию антициклонических форм циркуляции над континентальными районами, что вызывает быстрый переход к зимнему ветровому режиму. Уже в сентябре северная часть Охотского моря испытывает воздействие материка в виде воздушных потоков северо-восточного (севе- ро-восточная акватория моря) и северного направления (северо-западная часть). В южных районах моря еще сохраняется летний ветровой режим с преобладанием ветров с южной составляющей. С октября над всей акваторией моря практически устанавливается зимний ветровой режим с переносом воздушных масс с континента на море.

Наиболее штормовыми в течение всего года являются южные и центральные районы Охотского моря, где велика вероятность сильных ветров, а максимальные скорости могут достигать 35-40 м/с и более зимой и 20-25 м/с летом.

Наибольшей средней продолжительностью, характеризующей устойчивость сохранения ветров различной силы и направления, отличаются северо-восточные и севе- ро-западные ветровые потоки, летом наибольшая средняя продолжительность характерна для ветров с южной составляющей.

Наибольшей повторяемостью с ноября по февраль включительно на Охотском море в целом отличаются ветры от 5 до 10 м/с (37-46 %), второе место по повторяемости занимают ветры со скоростью до 5 м/с, третье – от 10 до 15 м/с . Для марта характерно увеличение числа случаев с маловетреной погодой, в апреле и октябре повторяемость градаций от 0 до 5 м/с и от 5 до 10 м/с практически одинакова. Значительная повторяемость в эти месяцы приходится на ветры от 10 до 15 м/с (более 10 %).

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

9. Основные характеристики полей метеорологических величин |

75 |

С мая по сентябрь преобладают слабые ветры (до 5 м/с), причем, в мае и сентябре на них приходится около половины всех случаев наблюдений (55-49 %), а в июнеавгусте – подавляющее большинство (73-76 %).

Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) над Охотским морем составляет в среднем за год около 10 %, увеличиваясь зимой до 20 % (декабрь) и уменьшаясь летом до 0,4 % (июнь). Ветров более 20 м/с в летнее время практически не отмечается.

Северо-восточная часть моря отличается наименьшей повторяемостью сильных ветров. Западная и южная характеризуются особо активной штормовой деятельностью, о чем свидетельствует увеличение числа сильных ветров (более 18-20 %). Для восточной части моря повторяемость сильных ветров составляет не более 16 %, но здесь нередки усиления ветра до 20 м/с и более (5 %), тогда как для других районов их повторяемость меньше (около 4 %).

Усилению ветра до 15 м/с и более в течение года наиболее благоприятствуют выходы глубоких и средних циклонов на Охотское море и прилегающую акваторию Тихого океана, что особенно характерно для зимнего сезона. Летом и в первой половине осени усиления ветров связаны с выходом тропических циклонов (тайфунов).

Весной, несмотря на общую тенденцию уменьшения числа сильных ветров по сравнению с зимним сезоном, число их по-прежнему велико, особенно в юго-восточной части Охотского моря, где повторяемость ветров более 15 м/с составляет 16-20 %.

Анализ годового хода сильных ветров показывает наличие вторичного максимума повторяемости в апреле, который для ветров 15-19 м/с превышает их повторяемость в январе и феврале. Но уже в мае вероятность сильных ветров резко снижается, а ветры 20 м/с и более имеют место чрезвычайно редко, зато увеличивается число штилей и слабых ветров до 55 %.

Повторяемость сильных ветров в летние месяцы невелика – около 2 %, в значения скорости в абсолютном большинстве не превышают 20 м/с, хотя абсолютный максимум может достигать 20-25 м/с.

Усиливаются, как правило, ветры южных направлений, но в 95-96 % случаев скорости ветра летом не превышают 10 м/с, а 75-76 % приходится на маловетреную погоду.

В конце сентября-октября повторяемость сильных ветров возрастает до 10-12 % для центральной и южной акваторий Охотского моря. Несмотря на то, что процессы формирования сильных ветров весной и осенью во многом аналогичны, имеются суще-

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии