- •Нина Александровна Дашко

- •Часть 1

- •1. ВВЕДЕНИЕ

- •1.1. Состав и строение атмосферы

- •1.2. История развития метеорологии как физической науки

- •1.2.1. Древнегреческий период развития науки

- •1.2.2. Эллинистический период развития науки

- •1.2.3. Простонародная метеорология

- •1.2.4. Развитие науки на Востоке

- •1.2.5. Развитие научных связей Европы и Востока

- •1.2.6. Изобретение метеорологических приборов

- •1.2.6. Научные общества и академии

- •1.3. Развитие синоптической метеорологии

- •1.4. ВМО – Всемирная метеорологическая организация

- •1.5. Гидрометеорологическая служба России

- •2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- •2.1. Требования к гидрометеорологической информации

- •2.2. Виды гидрометеорологической продукции

- •2.3. Потребители гидрометеорологической информации:

- •2.4. Кодирование гидрометеорологической информации

- •2.4.1. Структура кода КН-01

- •Схема кода КН-01:

- •Раздел 0

- •Раздел 1

- •Раздел 2 – для судовых или буйковых станций

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 0

- •Для сухопутных станций:

- •Передача судовых данных:

- •Раздел 1 (для станций любого типа)

- •Раздел 2 (используется при передаче судовых данных)

- •Раздел 3

- •Раздел 4 (для высокогорных станций)

- •Раздел 5

- •2.4.2. Структура кода КН-04

- •ЧАСТЬ "A" КОДА КН-04

- •ЧАСТЬ "B" КОДА КН-04

- •Особые точки по температуре воздуха:

- •Особые точки по ветру:

- •3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ПОГОДЫ

- •3.1. Виды карт погоды

- •3.2. Приземные карты погоды (составление и чтение)

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •3.3. Составление высотных карт погоды

- •3.3.1. Геопотенциал

- •3.3.2. Барометрическая формула геопотенциала

- •3.3.3. Барометрическая ступень

- •3.3.4. Карты барической топографии

- •3.4. Составление вспомогательных карт погоды

- •4. АНАЛИЗ КАРТ ПОГОДЫ

- •4.1. Первичный анализ приземных карт погоды

- •4.1.1. Правила оформления приземной карты погоды

- •4.1.2. Проведение атмосферных фронтов на картах погоды

- •4.2. Первичный анализ высотных карт погоды

- •4.2.1.Правила оформления высотных карт погоды

- •4.2.3. Анализ карт относительной топографии

- •4.3. Анализ вспомогательных карт погоды

- •5. АЭРОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗРЕЗЫ АТМОСФЕРЫ

- •5.1. Аэрологические диаграммы

- •5.1.2. Построение аэрологической диаграммы

- •5.1.3. Анализ аэрологической диаграммы

- •5.1.4. Графические расчёты с помощью аэрологических диаграмм

- •5.2. Вертикальные разрезы атмосферы

- •5.2.1. Правила построения вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.2. Анализ вертикальных разрезов атмосферы

- •5.2.3. Временные разрезы атмосферы

- •Температура воздуха, °С

- •6. ОШИБОЧНЫЕ ДАННЫЕ НА КАРТАХ ПОГОДЫ

- •7. ПРИНЦИПЫ СИНОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

- •7.1. Основные синоптические объекты

- •7.2. Информативность карт барической топографии

- •7.4. Обзор синоптического положения за предыдущие сутки

- •8.1. Вычисление производных

- •8.2.1. Прямолинейная интерполяция

- •8.2.2. Криволинейная интерполяция

- •8.2.3. Формальная экстраполяция

- •8.3.1. Траектории воздушных частиц

- •Способ обратного переноса:

- •Рис. 8.4. Способ обратного переноса

- •Способ прямого переноса:

- •8.3.2. Линии тока воздушных частиц

- •9. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

- •9.1.1. Градиент метеорологической величины

- •9.2. Поле атмосферного давления

- •9.2.3. Локальные изменения давления

- •9.3. Динамические изменения давления воздуха

- •9.4. Распределение атмосферного давления на Земном шаре

- •9.5. Поле ветра

- •Цилиндрическая система координат

- •Сферическая система координат

- •Натуральная система координат

- •9.5.2. Силы, действующие в атмосфере

- •Сила барического градиента

- •Отклоняющая сила вращения Земли

- •Сила трения

- •Центробежная сила

- •9.6. Уравнения движения

- •9.6.1. Геострофический ветер

- •9.6.3. Градиентный ветер

- •9.6.4. Действительный ветер

- •9.7. Особенности ветрового режима над Японским морем

- •9.8. Особенности ветрового режима над Охотским морем

- •9.9. Дивергенция и вихрь скорости

- •9.9.1 Дивергенция вектора скорости ветра

- •9.9.2. Вихрь вектора скорости ветра

- •9.9.3. Уравнение тенденции вихря скорости

- •Характерные синоптические масштабы:

- •9.9.5. Уравнение дивергенции скорости

- •9.10. Поле вертикальных движений атмосферы

- •9.10.1. Классификация вертикальных движений атмосферы

- •9.10.2. Упорядоченные вертикальные движения атмосферы

- •9.10.3. Расчёт вертикальных движений атмосферы

- •9.11. Поле температуры воздуха

- •9.11.1. Температурные градиенты

- •9.11.2. Адиабатические изменения температуры воздуха

- •9.11.3. Термический ветер

- •9.11.4. Локальные изменения температуры воздуха

- •10. ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ

- •10.1. Масштабы воздушных масс

- •10.2. Очаги формирования воздушных масс

- •10.3. Географическая классификация воздушных масс

- •10.5. Трансформация воздушных масс

- •10.6. Термодинамическая классификация воздушных масс

- •10.7. Характеристики устойчивых воздушных масс

- •10.7.1. Тёплая устойчивая воздушная масса

- •10.7.2. Холодная устойчивая воздушная масса

- •10.8. Характеристики неустойчивых воздушных масс

- •10.8.1. Тёплая неустойчивая воздушная масса

- •10.8.2. Холодная неустойчивая воздушная масса

- •10.9. Оценка устойчивости воздушных масс

- •11. АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •11.1. Ориентация и размеры фронтальной поверхности

- •11.2. Классификация фронтов

- •11.2.1. Географическая классификация атмосферных фронтов

- •11.3. Перемещение фронтов

- •11.4. Профиль движущегося фронта

- •11.5. Общие характеристики фронтов

- •11.5.1. Фронты в барическом поле

- •11.5.2. Фронты в поле ветра

- •11.5.3. Фронты в поле барических тенденций

- •11.5.4. Фронты в поле температуры воздуха

- •11.5.5. Фронты в поле влажности и облачности

- •11.6. Тёплый фронт

- •11.7. Холодный фронт

- •11.7.1. Холодные фронты 1-го рода

- •11.7.2. Холодные фронты 2-го рода

- •11.7.3. Вторичные холодные фронты

- •11.8. Фронты окклюзии

- •11.8.1. Облака и осадки холодного фронта окклюзии

- •11.8.2. Облака и осадки тёплого фронта окклюзии

- •11.10. Образование и размывание атмосферных фронтов

- •11.10.3. Оценка тропосферного фронтогенеза и фронтолиза

- •11.10.4. Приземный фронтогенез и фронтолиз

- •12. ЦИКЛОНЫ И АНТИЦИКЛОНЫ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ

- •12.1. Основные определения

- •12.1.1. Вертикальная протяжённость барических образований

- •12.1.2. Оси барических образований

- •12.1.3. Фронтальные и нефронтальные барические образования

- •Модель циклона по Ли

- •Модель циклона по Бьеркнесу и Сульбергу

- •Основные теории возникновения циклонов

- •Конвекционная теория циклонов

- •Механическая теория циклонов

- •Волновая теория циклонов

- •Дивергентная теория циклонов

- •12.2. Условия возникновения барических образований

- •12.3. Стадии развития циклонов

- •12.3.1. Начальная стадия развития циклона

- •12.3.2. Стадия молодого циклона

- •12.3.3. Стадия максимального развития циклона

- •12.3.4. Стадия окклюдирования циклона

- •12.3.5. След циклона

- •12.3.6. Серии циклонов

- •12.4. Стадии развития антициклонов

- •12.4.1. Начальная стадия развития антициклона

- •12.4.2. Стадия молодого антициклона

- •12.4.3. Стадия максимального развития антициклона

- •12.4.4. Стадия разрушения антициклона

- •12.5. Регенерация барических образований

- •12.5.1. Регенерация циклонов

- •12.5.2. Регенерация антициклонов

- •12.6. Перемещение барических образований

- •12.7. Центры действия атмосферы

- •Постоянные центры действия атмосферы:

- •Сезонные центры действия атмосферы:

- •12.7.1. Характеристика ЦДА Северо-Атлантического региона

- •Азорский антициклон

- •Исландская океаническая депрессия

- •12.7.2. Характеристика ЦДА Северной Америки

- •Канадский максимум

- •Калифорнийский минимум

- •12.7.3. Характеристика ЦДА Азиатско-Тихоокеанского региона

- •Азиатский антициклон

- •Алеутский минимум

- •Южноазиатская депрессия

- •Северотихоокеанский антициклон

- •Переходные зоны между центрами действия атмосферы

- •12.7.4. Летние синоптические процессы над Охотским морем

- •12.8. Погода в циклонах на разных стадиях развития

- •12.8.1. Погода в передней части молодого циклона

- •12.8.2. Погода в тёплом секторе молодого циклона

- •12.8.3. Погода в тыловой части молодого циклона

- •12.8.4. Погода в окклюдированном циклоне

- •12.9. Погода в антициклонах

- •12.9.1. Инверсии в антициклонах

- •12.9.2. Фронты в антициклоне

- •12.9.3. Погода в антициклоне

- •13. ВЛИЯНИЕ ОРОГРАФИИ НА АТМОСФЕРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- •13.1. Горные ветры

- •Бора

- •13.2. Облакообразование и осадки

- •13.3. Влияние орографии на атмосферные фронты

- •14. СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

- •15. ПРОГНОЗ СИНОПТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- •15.3. Прогноз эволюции барических образований

- •15.4. Прогноз возникновения новых барических образований

- •15.5. Прогноз перемещения и эволюции атмосферных фронтов

- •15.6. Расчёт давления в точках поля

- •15.6.1. Адвективный способ расчёта давления в точках поля

- •15.7. Оценка приземной прогностической карты

- •16.1. О прогнозе погоды в США и Японии

- •16.1.1. Служба погоды в США

- •16.1.2. Служба погоды в Японии

- •Примечание 1

- •Примечание 2

- •Примечание 3

- •17.1. Критерии определения объёма выборки

- •17.2. Определение свойств выборки

- •17.3. Законы распределения метеорологических величин

- •17.3.2. Нормальный закон распределения

- •17.4. Точность и достоверность оценок выборки

- •17.5. Анализ статистических характеристик

- •17.5.1. Исследование трендовой составляющей

- •17.5.3. Процентили

- •17.5.4. Приёмы аппроксимации

- •17.6.1. Выбор предикторов

- •17.6.2. Формирование обучающей выборки

- •17.6.3. Корреляционный анализ

- •17.6.5. Отбор информативных предикторов

- •17.7.1. Оценки свойств уравнений регрессии

- •17.7.2. Применение пошаговой процедуры расчета

- •17.7.3. Процедура отбора оптимальных уравнений

- •17.11. Статистическая оценка прогнозов

- •17.11.1. Количественные прогнозы

- •17.11.2. Альтернативные прогнозы

- •18.1. Прогноз температуры воздуха у поверхности Земли

- •18.1.1. Адвективные изменения температуры воздуха

- •18.1.2. Трансформационные изменения температуры воздуха

- •18.1.3. Суточный ход температуры воздуха

- •18.2. Прогноз влажности воздуха у поверхности Земли

- •СОДЕРЖАНИЕ

- •АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ

- •СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

3. Составление карт погоды |

15 |

Барометрическая ступень h зависит от температуры и давления и определяется из выражения: dp=-ρg dz, как - dpdz = ρ1g или с учетом уравнения состояния газов: -

dpdz = RTPg .

Барометрическая ступень показывает, на сколько метров в атмосфере необходимо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на 1гПа.

В холодной и более плотной воздушной массе барометрическая ступень меньше, чем в тёплой, следовательно, в холодной воздушной массе давление с высотой понижается быстрее. Таким образом, в холодном воздухе высота данной изобарической поверхности будет ниже, чем в тёплой. В холодной воздушной массе толщина слоя, заключённого между двумя изобарическими поверхностями, меньше, чем в тёплой.

Для приближённых вычислений принимается: h=0.9 при температуре воздуха выше 15 °С, h=0.8 при температуре воздуха от -15 °С до 15 °С, h=0.7 при температуре воздуха ниже -15 °С.

3.3.4. Карты барической топографии

В определённые сроки одновременно на всех аэрологических станциях производят запуск радиозондов. Поднимаясь в атмосфере, радиозонд достигает какогото уровня с заданным давлением или уровня той или иной стандартной изобарической поверхности. Но в более тёплой воздушной массе давление убывает медленнее, чем в холодной. Следовательно, при одинаковом атмосферном давлении у поверхности Земли на одной и той же высоте в атмосфере давление в воздушных массах будет различным. Например, на уровне 5.5 км, для станции, находящейся в тёплом воздухе, давление может составить 560 гПа, а в более холодном – 488 гПа. Следовательно, А уровень, где давление составляет 500 гПа будет располагаться выше для станции, которая находится тёплой воздушной массе, и ниже для станции, где холоднее.

Если нанести на бланк карты высоты какой-либо поверхности (например, 500 гПа) для всех станций, охваченных аэрологическим зондированием, то получим карту высот данной поверхности над уровнем моря или абсолютных высот данной поверхности (в нашем случае АТ500). В некоторых районах с близкими термическими

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

3. Составление карт погоды |

16 |

условиями, различия высот для данной поверхности будут небольшими – можно провести изолинии таких равных высот этой изобарической поверхности.

Карта топографии изобарической поверхности по отношению к уровню моря называется картой абсолютной топографии изобарической поверхности p=constant (850, 700, 500, 300 гПа и др.) и представляет собой проекцию данной изобарической поверхности на плоскость (карту погоды).

iКарта топографии какой-либо изобарической поверхности по отношению

к уровню нижележащей поверхности называется картой относительной топографии и представляет собой проекцию толщины слоя, заключённого между двумя поверхностями на плоскость (карту погоды)

Для синоптического анализа используются так называемые стандартные изобарические поверхности, средние высоты которых приближённо составляют:

P, гПа |

1000 |

850 |

700 |

500 |

400 |

300 |

250 |

200 |

150 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z, км |

0 |

1.5 |

3.0 |

5.5 |

7.0 |

9.0 |

10.5 |

12.0 |

13.5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Представим стандартную изобарическую поверхность Р=constant не в виде проекции на плоскость (карту погоды), а в трёхмерном пространстве, как это имеет место на самом деле в атмосфере. В одних областях поверхность будет прогибаться к Земле (высоты поверхности меньше), образуя так называемые отрицательные формы барического рельефа (в циклонических областях), в других, наоборот, образовывать выпуклости – так называемые положительные формы барического рельефа (в антициклонических областях).

Таким образом, изобарическая поверхность практически всегда наклонена к горизонту, лишь в частных случаях она может быть параллельна горизонту. Угол наклона изобарической поверхности к горизонту очень мал – около 0.5 минут, но этим наклоном определяется движение атмосферы, её динамика.

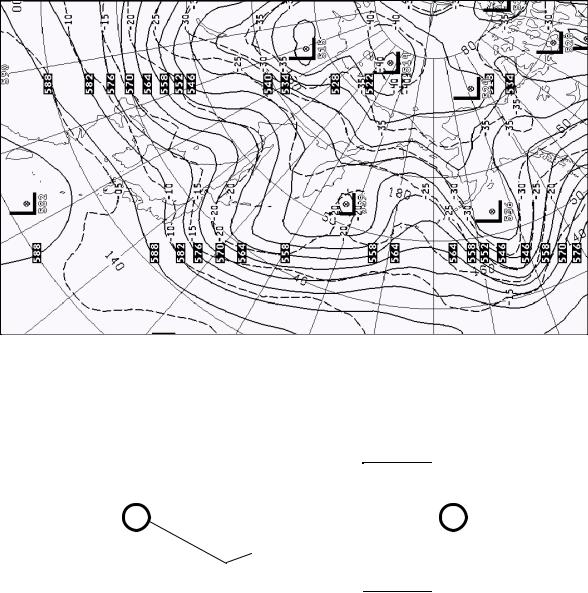

Карты абсолютной барической топографии (АТ) содержат сведения о высоте стандартной изобарической поверхности над уровнем моря и некоторых характеристиках погоды на этой высоте. По распределению абсолютных высот той или иной изобарический поверхности можно судить о распределении давления на уровне, вблизи которого располагается данная изобарическая поверхность (рис. 3.4, см. рис. 3.3).

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

3. Составление карт погоды |

17 |

Карты относительной барической топографии (ОТ) содержат сведения о толщине слоя между заданными изобарическими поверхностями. Это очень информативные карты, потому что по распределению относительных высот (толщин слоев) можно судить о средней температуре воздуха данного слоя.

Данные аэрологических наблюдений наносятся на карты абсолютной и относительной барической топографии согласно схемам (рис. 3.5).

Рис. 3.4. Карта абсолютной барической топографии 500гПа 15 октября 2001 03 UTC (пунктирные линии – изотермы уровня 500 гПа)

а) |

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

|

|

snTnTn |

hnhnhn |

|

|

|

h1000500 |

DnDn (TdTd) δh |

fnfnfn |

|

|

||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Рис.

3.5. Размещение данных на картах АТ (a) и ОТ (b)

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии

3. Составление карт погоды |

18 |

На карты АТ наносят высоты стандартных изобарических поверхностей (hnhnhn), температуру воздуха (TnTn), точка росы или дефицит точки росы (TdTd), направление (стрелочкой) и скорость ветра (fnfnfn). На карты АТ700 и АТ500 целесообразно наносить изменения абсолютного геопотенциала за последние 12 или 24 ч (δh). Однако эта величина в телеграммах не сообщается, её необходимо вычислять. Наносится δh в геопотенциальных декаметрах, обязательно со знаком.

На карты ОТ наносят разность высот изобарических поверхностей ( hP2 - hP1 ),

обычно это 1000 гПа и 500 гПа ( h1000500 ): из величины абсолютного геопотенциала поверхности 500 гПа в данной точке вычитается величина абсолютного геопотенциала поверхности 1000 гПа, выраженная в гп. дам.

Н1000 вычисляется по давлению у поверхности Земли P как Н1000=0.8(Р-1000), где барометрическая ступень составляет в среднем 0.8 дам.

Местоположение аэрологического пункта определяется для сухопутных станций по индексу, для судовых – по географическим координатам, сообщаемым в телеграмме.

Карты барической топографии составляются в соответствии с информацией, передаваемой аэрологическими станциями, согласно коду КН-04.

Группа P P h n h n h n

PP означает давление стандартной изобарической поверхности, например, 00 – 1000 гПа, 85 – 850 гПа, 70 – 700 гПа и т.д.)

Высоты изобарических поверхностей hnhnhn наносятся в геопотенциальных декаметрах (гп. дам). Высоты поверхностей 850 и 700 гПа передаются в геопотенциальных метрах (значения тысяч метров отбрасываются), поэтому перед нанесением на карту к величине hhh изобарической поверхности 850 гПа приписывается слева цифра 1, а к hhh изобарической поверхности 700 гПа – цифра 2 (если на месте hhh стоит число 500 и более, например, 70963 – высота 296 гп.дам) или 3 (если на месте hhh стоит число от 000 до 500, например, 70164 – высота 316 гп.дам). Высота затем округляется до десятков метров.

Высоты 500, 400, 300 гПа передаются в гп дам, поэтому их наносят без изменений.

При кодировании высот изобарических поверхностей, расположенных выше 300 гПа, отбрасываются цифры десятков тысяч. Поэтому к величинам hnhnhn, взятым из телеграмм, для изобарических поверхностей 250, 200, 150, 100, 70 гПа при нанесении приписывается цифра 1, для изобарической поверхности 50 гПа – 2 или 1 (1

Н.А. Дашко Курс лекций по синоптической метеорологии