- •Век режиссуры

- •Сергей Бархин

- •Приемы борьбы

- •Давид Боровский

- •Ничто не пропадает напрасно

- •Питер Брук

- •Метафизика театра

- •Роберт Брустин

- •Идея художественного театра в Америке

- •Анатолий Васильев

- •О физическом действии и других секретах

- •Kaмa Гинкас

- •Почему я люблю и ненавижу театр

- •Ежи Гротовский

- •Симптомы мастерства

- •Лев Додин

- •Логика свободного поиска

- •Деклан Доннеллан

- •Научить актера бесстрашию

- •Олег Ефремов

- •Больше всего устаешь от ответственности

- •Сергей Женовач

- •Постоянно держать экзамен

- •Марк Захаров

- •Эстетика непредсказуемости

- •Александр Калягин

- •Взрыв сцены

- •У врат Упанишад

- •Михаил Козаков

- •И театр - это всего лишь самопознание…

- •Оскарас Коршонувас

- •Поколение Исаака

- •Эдуард Кочергин

- •Планка мастерства

- •Маттиас Лангхофф

- •Искусство делать скандалы

- •Жак Лассаль

- •Идти не по компасу

- •Юрий Любимов

- •Артисты - товар скоропортящийся

- •Кристоф Марталер

- •Я достаю театр из своей биографии

- •Кети Митчелл

- •Пьеса выбирает режиссера

- •Ариана Mнушкина

- •Театр - дом и храм

- •Эймунтас Някрошюс

- •Свободное пространство

- •Анатолий Праудин

- •Печальные прогнозы

- •Константин Райкин

- •Театром надо опьяняться

- •Джорджо Стрелер

- •Роберт Стуруа

- •Театр на сносях

- •Тадаши Сузуки

- •Барьер как вызов

- •Олег Табаков

- •Русский театр - это актерский театр

- •Роберт Уилсон

- •Слушать телом и говорить телом

- •Валерий Фокин

- •Забег на длинную дистанцию

- •Петр Фоменко

- •Держать удар

- •Темур Чхеидзе

- •Основные вещи знаешь заранее

- •Адольф Шапиро

- •Театр - искусство для зрячих

- •Олег Шейнцис

- •Зачем нужен художник

- •Петер Штайн

- •Мой Чехов

- •Андрей Щербан

- •Режиссеру лучше оставаться цыганом

- •Сергей Юрский

- •Властители дум

- •Указатель имен

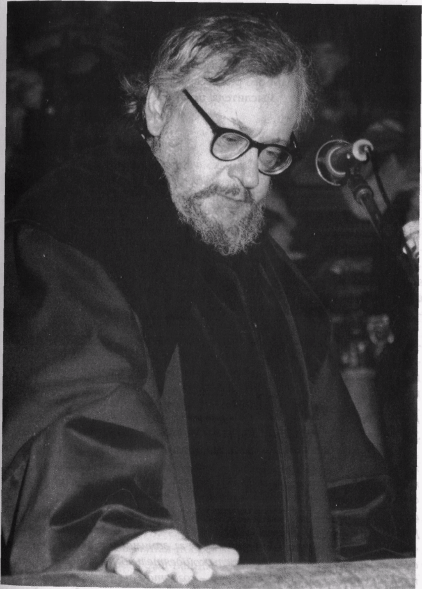

Kaмa Гинкас

Фото В. Баженова

Кама Гинкас (р. 1941) -режиссер. Окончил режиссерский факультет ЛГИТМиКа (класс Г.Товстоногова).Дебютировал в 1967 г. в Риге спектаклем «Традиционный сбор» В.Розова. В 1970-1972 гг. возглавлял Красноярский ТЮЗ. Далее работал в Ленинграде, Москве (с 1981 г.), а также за границей (в Финляндии, Германии, Турции). Среди спектаклей: «Пушкин и Натали» по собственной пьесе-монтажу (1979,Ленинград); «Вагончик» Н.Павловой (1982, МХАТ); «Гедда Габлер» Г.Ибсена (1984, Театр им. Моссовета); «Записки из подполья» (1989, МТЮЗ), «Играем «Преступление» (1991, МТЮЗ) и «КИ. из «Преступления» (1994, МТЮЗ) по Ф.Достоевскому; «Макбет» У.Шекспира (1997, Хельсинки); «Комната смеха» по пьесе О.Богаева «Русская народная почта» (1998, Театр-студия п/р Табакова) и др.

Почему я люблю и ненавижу театр

Из высказываний

О театре

Я не претендую на то, что показанное мною на сцене - это и есть жизнь. Я ее не знаю. И не очень доверяю тем, кто утверждает, что знает ее. Но некоторые игры жизни со мной я знаю. И пытаюсь передать, что я ощущаю, когда жизнь со мной играет.

Почему я люблю и ненавижу театр? Потому что в театре любому факту, любой жизненной нелепости придается смысл и значение. Катерина Ивановна умирала на грязном тротуаре и отправилась на тот свет без белой лестницы, которую я ей дал в спектакле. Декабристы были повешены под польки и гавоты, а не под Шопена и духовную музыку, как в моей «Казни декабристов». В жизни, когда с нами что-то случается, не гремит гром и в кустах скрипка не играет печальный мотив. А в театре так происходит. И я отношусь к этому с болью, иронией и любовью. Может, я люблю театр и занимаюсь им потому, что жизненные игры здесь не столь опасны. Можно не «убивать старушку», а только «поиграть» в это, и тем не менее, что-то познать в себе и людях. Это игра. Но... Я играю всерьез и требую от участников безоглядности. Чтобы играть и смотреть было опасно, как падать с горы, а потом, когда спасешься, возникало чувство возвращения к жизни.

Мне важно сквозь написанный текст продраться в вас, чтобы вы на секунду - почувствовали реальность, буквальность происходящего без художественного допуска. Я хочу, чтобы то, что происходит в спектакле, стало на секунду фактом вашей жизни. У меня в «Играем «Преступление» Раскольников брал топор и укладывал на пол живую курицу. Некоторые в публике зажмуривались: а вдруг сейчас, на наших глазах, и впрямь?.. Зрители вздрагивали, когда топор врубался в капусту, которая, конечно, только капуста, но при этом обладает упругостью объема. И когда в конце все рубят и жуют ее, то это смешно и даже весело, но в какие-то мину-

84

ты должно возникать чувство ужаса: едят-то, может быть, мозги.

Я поставил в Финляндии «Даму с собачкой». Там нет ни повешенных, ни зарубленных старушек. Только любовь. И в этом «только» мне очень важно, чтобы прощальное прикосновение Анны Сергеевны к шершавой стене, ее долгое, обморочное поглаживание борта лодки вызвало у вас то же содрогание, которое вызывает реальное прикосновение любимой...

Театр существует для того, чтобы зритель почувствовал убегающую секунду собственной жизни. Как правило, это возможно в паузах, бездействии, в моменты тишины и вялости. Только тогда совпадает время реальное и время сценическое, и человек (зритель) вдруг физически чувствует уходящие секунды. Это открыто великим режиссером Антоном Павловичем Чеховым в «Трех сестрах».

Все встают фотографироваться. Шипит магний. Ничего не происходит. Все застыли. Все стоят и ждут, пока шипит магний. В этот момент в зрительном зале - мурашки по коже. Отчего эти мурашки? Отчего они, черт побери? Ничего же не происходит! Проходит время... Идет мгновение нашей зрительской жизни - уходит и никогда не вернется. Страшно, жутко, мороз по коже. А потом все встали, засуетились и, как всегда в жизни, забыли это ощущение мгновения. Как невозможно все время думать про то, что умрешь, так невозможно два с половиной часа длить такое мгновение.

В театре сюжет и все вокруг него - только ловушка. Все затевается лишь для того, чтобы дать зрителю инерцию и тогда, остановив действие на секунду, заставить услышать, как проходит время.

Мы так замусолили искусство, и в частности театр, интеллектуальными изысками, что обесценилась чистота и однозначность. Я теперь понимаю и ценю просто хорошо нарисованное яблоко, равное самому себе. Это и есть гиперреалистический подход, где гвоздь - это гвоздь. Не более. Но он так же важен, как глаз красивой женщины рядом. Мы не знаем, что более значительно, что менее. На самом деле не знаем. Мы можем только констатировать: этот человек смеется, этот умирает, тот причесывается. Это все, что мы можем. О моем спектакле «Казнь декабристов» говорили: там про что говорится, то и показывается. Ничего больше. И благодаря этому возникает почему-то большое содержание. Рад, если это так.

О театральных критиках

Однажды я обозвал критиков импотентами. Перед ними неодетая женщина, а они смотрят сквозь очки и пытаются разобраться, что же это за особь такая. Обнаруживая некоторые детали, предполагают, что «оно», возможно, женского рода. Но что с этим «оно» делать, не знают. Театр - это плоть. При всей своей эфемерности. Она упругая, дышит, воздействует. Не слова, не идеи и не проблемы. Плоть. Отдельно существующая, рожденная от соития режиссера, артиста, художника, драматурга. От слова и звука, пространства и ритма, от взаимоотношений предметов и живого человека. Плоть. Со своим характером, способом жизни, темпераментом. И режиссерское дело есть рождение живой театральной плоти. Настоящие профессионалы заняты этим, остальные передают со сцены содержание экологических рассказов и проблемных статей.

Об актерах

Быть может, когда-нибудь я напишу книгу «Патология артиста». Резковатое название, может быть, даже оскорбительное? Ей-богу -нет. Как есть патология всякого живого существа, так есть и патология артиста, его «история болезни». Ведь мы говорим о театре «живом», правда? Я, режиссер, отсутствую, если нет артиста. Я проявляюсь через него. А кто он? Кто тот, без кого меня нет?

Артист изначально странная фигура. Потому что нормальный человек, любой из нас, не захочет добровольно «снять штаны» и выставить себя на обозрение публики. С древних времен человек прикрывает себя. Не выпячиваться, не показаться дураком, не выставлять на всеобщее обозрение то, что в тебе плохо, не навязываться -это поведенческая норма. Существует большое количество воспитанных и благоприобретенных навыков: как себя защитить, как себя не открыть или открыть ровно настолько, насколько это выгодно и прилично. Выйти «голышом» перед всеми, распахнуться - «вот я какой!» - может только дурак. Или артист. Чем откровеннее артист обнажится, чем больше раскроется, чем безогляднее, необычнее и, может быть, патологичнее себя покажет, тем он лучше.

Тут - внутреннее противоречие, а, может, даже трагический конфликт. С одной стороны, артист всегда хочет раскрыться пол-

86

ностью, с другой - именно он больше всех стесняется это сделать, именно он более всех раним. Он боится: «А вполне ли хорош, умен, талантлив, эмоционален, глубок... А вдруг коленки не очень...» В неопределимом желании «раздеться» и паническом страхе перед этим

- вся природа артиста. Снять этот страх - задача режиссера и, если хотите, одна из целей системы Станиславского.

Тут надо бы сказать про противоположный тип артиста. «Этот»

- ни за что себя не раскроет. Он готов дурака валять и выкаблучиваться на сцене, кем угодно прикинуться, закрыться любой характерностью, лицедействовать, но никогда не пойдет «от себя». Впрочем, разве это не оборотная сторона медали? Взаимоотношения режиссера и артиста - это взаимоотношения мужчины и женщины, где артист всегда - женщина, независимо от пола, а режиссер всегда - мужчина. Режиссер предлагает, чего-то требует, чего-то хочет, куда-то ведет, что-то обещает, чем-то соблазняет, но... при этом может обмануть, разочаровать, оказаться несостоятельным. Режиссер-мужчина может быть груб и «зажать» женщину-артиста, может быть слишком медлителен и терпелив и расхолодить женщину-артиста, может быть слишком ласков и не возбудить ее... Каждый момент взаимоотношений с женщиной, каждый момент взаимоотношений с артистом требует от мужчины и режиссера определенного поведения именно в эту конкретную секунду: нежности или грубости, агрессии или осторожности и т. д. ... И это нельзя запрограммировать, потому что как только партнер почувствует заданность, любовный акт прекратится! Ведь то, что происходит между режиссером и актером, - это именно любовная акция, любовная игра.

Как и в жизни, начало «романа» бывает разным. Режиссер-мужчина может долго приглядываться к женщине-артисту: «Та ли?», а может понять с первого взгляда: «Да! Это — она, единственная!» Но вот он влюбился, вот он решился. Он начинает забрасывать первые удочки, он делает предложение, от которого артист вполне может отказаться (даже работая в театре), увильнуть, как увильнула бы женщина (потому что она уже знает этого мужчину и, сколько с ним ни пробовала, - все бессмысленно, толку никакого!).

Но вот женщина-артист готов соблазниться. Собственно, уже соблазняется. Но что дальше? Дальше начинается любовная игра.

Вещь опасная! Как и в жизни, она может разрешиться рождением замечательного ребенка (спектакля, роли), а может кончиться травмой. Причем артист (как и женщина) всегда травмирован больше. Начинающий артист обычно, как целомудренная девушка, боится: как это будет? Он знает, что это опасно, что это может быть больно... Если же говорить об опытных артистах как о зрелых женщинах, так и здесь есть свои страхи - столько уже было обманов, столько разочарований, столько бессмысленного времяпровождения и влюбленности, которая ничего не дала, кроме необходимости потом каждый вечер выходить на сцену и эту ненавистную, непонятную роль, этот опостылевший «акт» исполнять по обязанности... Поэтому, даже соблазнившись, актер на первых порах начинает режиссера от себя отдалять. Он осторожен. Он не торопится. (Кроме дураков или очень неопытных, которые после первого же свидания думают: «Ну вот, все произошло!»)

У всякого артиста есть «отягченный анамнез», длинная и сложная «история болезни». Даже не одной. На самом деле, это подсознательная память о травмах. Их может нанести актеру кто угодно. И в первую очередь - я, режиссер. И каждую репетицию я эту травму наношу. В силу моего невнимания, грубости, непрофессионализма или незнания данной актерской индивидуальности.

Актер - голый. Он - незащищен. Я понял давно, что так называемые актерские «капризы», выходки, чванство, самомнение, «звездная болезнь», даже хамство, которое особенно у больших артистов нередко проявляется, - есть не что иное, как результат их сложной природы. Это всегда либо защитная реакция, либо проявление «заболевания». Поэтому, скажем, истерики, которые артисты устраивают режиссеру или партнерам, бросание костюмов в лицо костюмерши, чудовищные интриги - на самом деле, это мучительные конвульсии, сопровождающие специфические заболевания.

Актера, как и женщину, могут ранить совершенно непредсказуемые вещи. Один замечательный, причем на редкость умный и глубокий артист, когда я, восторгаясь им, закричал из зала: «Молодец! Фантастика!» - вдруг остановился и сказал: «Кама! Как вам не стыдно?!» Я не ругал его, я искренне восторгался тем, что он делал. Но он-то ощущал себя обезьянкой, которую хвалит дрессировщик.

Кстати»

Где бы прочесть книгу «Патология режиссера»? Нужная книга. Режиссер может знать о наличии в себе патологии, может болезненно переживать ее, но анализировать, писать книгу «Патология режиссера»? Для этого нужен кто-то другой. Скорее всего - артист.

Продолжение об актерах

Артист - существо необычайно чувствительное. Чем талантливее режиссер, тем сильнее «магнитные токи», которые он испускает. И... тем тяжелее приходится порой артисту. Был случай, когда знаменитая актриса - «звезда» требовала: не подходите ко мне ближе семи метров! И это не являлось капризом. (Когда мой сын Данька был маленьким, он категорически отказывался ходить в детский сад. Плакал. Однажды нам позвонили: приезжайте срочно - не можем с ним справиться! В саду мы застали такую картину. Комната. По ней ползают дети, тридцать-сорок, и вопят со страшной силой, как им и положено. Данька... сидит на полу, заткнув уши. Что произошло? Сын -такой же, как я. Ему собственного крика более, чем достаточно, ему со своим темпераментом, внутренней вибрацией трудно справиться. А тут еще чужой крик? Это - невыносимо...). Актриса, о которой я говорю, уже сама по себе, независимо от репетиции, оказалась человеком невероятно тонкой нервной организации, с собственным «криком», внутренней вибрацией - поэтому ей и необходимы были эти «семь метров», чтоб выдержать «вопли» режиссера.

Должен еще сказать, что чем успешнее артист, тем страшнее для него провал. «Звездному» артисту есть откуда падать - и это такая высота, что жутко становится. Подобный «страх высоты» - еще одно из проявлений патологии актера. Им болеют очень многие.

Взаимоотношение актеров и зрителей - отдельная глава «истории болезни». Но до того, как в зале появится публика, приходится еще долго распутывать клубок патологических противоречий, в котором существует артист, и режиссер, который прикасается к этому клубку, должен знать, к чему он прикасается. Должен понимать, что все время тычет в рану. Мало того, он не может этого не делать, потому что если не будет раны, то не будет и артиста.

Замечу кстати: артист всегда ищет именно того режиссера, ко-

89

торый может сделать «больно», умеет докопаться до подлинных глубин «израненной» актерской души. Такого режиссера актер может искать годами, а найдя, годами «соблазнять» своими «ранами».

О зрителе

Я сознательно разрушаю четвертую стену между артистом и зрителем. Я ощущаю ее как неправду: ходят артисты рядом и делают вид, что меня, зрителя, нет. Я люблю «поиграть» в наличие четвертой стены, поинтриговать, пошутить над зрителем. Но обязательно раскрыть зияющее ее отсутствие. Мне нравится эта игра, потому что она отражает амбивалентность всего: кажется, я свободен, а на самом деле - закрыт в тюрьме; предполагаю, что я один, а все

- на меня смотрят; думаю, что я существую, а я оказывается - играю. Я люблю эти театральные шутки. Они дают верное самоощущение. Провоцировать зрителя, быть с ним в острых, даже агрессивно-игровых отношениях - моя работа. Это стриптиз: я раздеваюсь и предполагаю, что вы - тоже. Делая спектакль, и я и артисты обнажились, насколько их и мой талант позволяют это сделать. Мы

- голые перед вами. Вы же уверены в своей безопасности за четвертой стеной. Меня это бесит. Вы пришли смотреть на сцену. Да, вы разглядываете нас. Но и мы вас разглядываем. Все, что происходит на сцене, не только про нас, но и про вас. Мне нравятся «Менины» Веласкеса, где вдруг замечаешь, что автор смотрит на тебя, выглядывая из-за персонажей. Зрителю дискомфортно. Ему казалось, он хозяин положения. Да, хозяин. Но не всегда. И это правильное самоощущение человека в мире.

О простодушии

Чем более сложно сочинен спектакль, тем необходимей в зале зритель простодушный. Профессионал часто смотрит «не тем местом». Он не живет спектаклем, а разглядывает его. Я помню, в первом ряду Театра на Литейном сидела критикесса с морским биноклем. Что она могла в него увидеть с первого ряда?.. Когда пятилетнего мальчика спросили, о чем «Собачье сердце», он ответил: «Дядя сделал из доброй собачки плохого человека. Зачем? Его же никто об этом не просил». Попробуйте объяснить короче и лучше.

90

О себе

Последние несколько лет я ощущаю себя динозавром, который еще живет, но уже ни к чему эти бивни, эта щетина дыбом, тонны веса, размеры. Прекрасно существуют зайчики, козочки, лягушки и т.д. Ненужным оказалось все то, что в течение жизни доказывалось нашим поколением: необходимость личного исповедального мотива, обязательная индивидуальная форма, говорящая о личности режиссера, форма, отрицающая примат жизнеподобия в театре. Отлично представляю себе Мейерхольда в конце тридцатых годов. Он пытался соответствовать времени, ставил «Даму с камелиями». Его революционность, не только социальная, но и эстетическая, глобальность замысла и ярость воплощения казались дикими, ненужными. Время наступило мещанское. Ценна стала простая человеческая жизнь, ее повседневность. Вот этот говорит немножко пришепетывая, а тот пьет чай, наклонив набок голову. Какие-то такие самые обычные вещи.

И сегодня после больших социальных катаклизмов зритель нуждается в простом, уравновешенном. Уже полюбили старые советские фильмы и пьесы про милых людей. Ценится внимание к подробностям жизни. Достоевского ставят, как Розова. Вся острота, эгоцентризм, самоутверждение за гранью криминала, попытка заручиться бессмертием, хотя бы оставив след ногтя на стене, - все то, чем полон Достоевский, без чего его нет, - сейчас не нужно.

Мы - монстры, те, кто интересуются острой индивидуальной формой, острым и индивидуальным содержанием. Мы скоро сойдем, будем не нужны.

И еще о театре

Театр своей неожиданностью похож на жизнь. Нам кажется, что мы постигли ее мрачную глубину, а она вдруг выкидывает фокус. Легкомысленный, канканный, оффенбаховский фокус, причем с людьми, которые не умеют танцевать и не готовы к этому.

В тексте использованы фрагменты моих интервью разных лет. Благодарю: Елену Груеву, Ирину Глущенко, Любовь Овэс, Джона Фридмана