- •Век режиссуры

- •Сергей Бархин

- •Приемы борьбы

- •Давид Боровский

- •Ничто не пропадает напрасно

- •Питер Брук

- •Метафизика театра

- •Роберт Брустин

- •Идея художественного театра в Америке

- •Анатолий Васильев

- •О физическом действии и других секретах

- •Kaмa Гинкас

- •Почему я люблю и ненавижу театр

- •Ежи Гротовский

- •Симптомы мастерства

- •Лев Додин

- •Логика свободного поиска

- •Деклан Доннеллан

- •Научить актера бесстрашию

- •Олег Ефремов

- •Больше всего устаешь от ответственности

- •Сергей Женовач

- •Постоянно держать экзамен

- •Марк Захаров

- •Эстетика непредсказуемости

- •Александр Калягин

- •Взрыв сцены

- •У врат Упанишад

- •Михаил Козаков

- •И театр - это всего лишь самопознание…

- •Оскарас Коршонувас

- •Поколение Исаака

- •Эдуард Кочергин

- •Планка мастерства

- •Маттиас Лангхофф

- •Искусство делать скандалы

- •Жак Лассаль

- •Идти не по компасу

- •Юрий Любимов

- •Артисты - товар скоропортящийся

- •Кристоф Марталер

- •Я достаю театр из своей биографии

- •Кети Митчелл

- •Пьеса выбирает режиссера

- •Ариана Mнушкина

- •Театр - дом и храм

- •Эймунтас Някрошюс

- •Свободное пространство

- •Анатолий Праудин

- •Печальные прогнозы

- •Константин Райкин

- •Театром надо опьяняться

- •Джорджо Стрелер

- •Роберт Стуруа

- •Театр на сносях

- •Тадаши Сузуки

- •Барьер как вызов

- •Олег Табаков

- •Русский театр - это актерский театр

- •Роберт Уилсон

- •Слушать телом и говорить телом

- •Валерий Фокин

- •Забег на длинную дистанцию

- •Петр Фоменко

- •Держать удар

- •Темур Чхеидзе

- •Основные вещи знаешь заранее

- •Адольф Шапиро

- •Театр - искусство для зрячих

- •Олег Шейнцис

- •Зачем нужен художник

- •Петер Штайн

- •Мой Чехов

- •Андрей Щербан

- •Режиссеру лучше оставаться цыганом

- •Сергей Юрский

- •Властители дум

- •Указатель имен

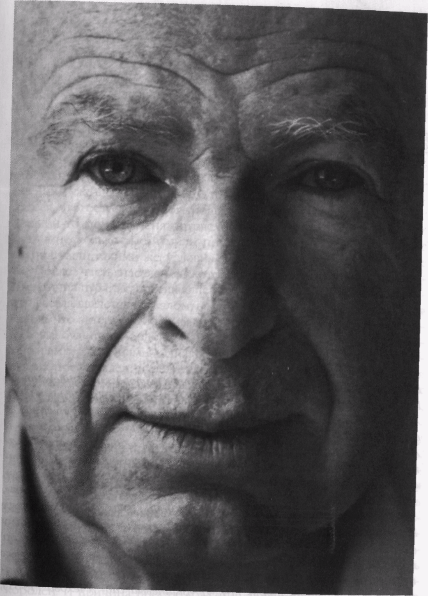

Давид Боровский

Фото В. Баженова

Давид Боровский (р. 1934) - художник. В 1950 г. начал работу художником-исполнителем в Киевском театре им. Леси Украинки. В 19б7-1968 гг. - главный художник Московского театра им. Станиславского. Среди работ в театрах Москвы: «Дон Жуан» Мольера (1973, Театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос), «Иванов» АЧехова (197<5, МХАТ, режиссер О.Ефремов) и др. В 19б7 г. приглашен Ю.Любимовым для постановки «Живого» по Б.Можаеву (спектакль был запрещен). С 1973 г. -главный художник Театра на Таганке («Гамлет» У.Шекспира, «А зори здесь тихие» по Б.Васильеву, «Мастер и Маргарита» по М.Булгакову, «Преступление и наказание» по Ф.Достоевскому, «Борис Годунов» АПушкина, «Шарашка» А Солженицына и др).В 1980-1990 гг. оформил ряд оперных и драматических спектаклей в театрах Италии, Германии, Франции, США и др.

Ничто не пропадает напрасно

- Почему вы выбрали профессию театрального художника?

Как обычно, в жизни все происходит достаточно случайно. Я попал мальчишкой в Киевский театр имени Леси Украинки, для заработка что-то малевал в декорационной части, учился в художественной школе и абсолютно не думал о театральной профессии. А потом постепенно стал втягиваться. Мне повезло, я встретился с людьми, которые мне дали представление о том, что такое художник в театре. Быть рядом с классиками авангарда А.Г. Петрицким, В.Г. Меллером, сотрудничать с курбасовцем Б.А. Балабаном и мейер-хольдовцами В.Ф. Федоровым и Л.В. Варпаховским. Это ли не везение? Это и есть «мои университеты».

Время шло. Накапливался опыт. Я уже оформил несколько спектаклей, когда Леонид Викторович Варпаховский позвал меня на постановку «На дне» Горького. И эта работа была существенной, открыла для меня некое новое качество профессии. Я приехал к нему в Москву, но первая «рабочая встреча» была крайне непродолжительной (он был занят выпуском спектакля в Малом театре), но памятной для меня. Варпаховский сказал, что большинство театров, так или иначе, копируют каноническую постановку МХАТа, не вчитываясь в саму горьковскую пьесу. На листе бумаги он начертил два прямоугольника. Один горизонтальный - для ночлежки, другой вертикальный - для сцены во дворе.

Вернувшись в Киев, я с азартом стал встраивать в прямоугольники декорацию. В горизонтальном склеил двухъярусные нары с занавесками из рогожи (про них я вычитал у Гиляровского). Мокрые канализационные трубы замкнули пространство подвала.

Вертикальный прямоугольник был в моем дворе: металлическая лестница черного хода в расщелине двух четырехэтажных домов.

Варпаховский приехал, посмотрел мои два макета. В целом одобрил, но... попросил упорядочить живописный лабиринт из нар,

24

ритм конструкций попросил упростить, чтобы смотрелось крепче, жестче. Макет двора ночлежки оставил без изменений. Он распределил роли и ненадолго вернулся в Москву. Я призадумался. Мне очень нравился лабиринт, нравились трубы.

В это время - начало шестидесятых - уже гремел «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Я разыскал на телестудии бывшего нашего машиниста сцены. Он был из тех, кто вернулся из лагеря. Попросил его нарисовать схему барака: где вход, где нары, как они выглядят. Этот рисунок стал для меня документом времени.

Никогда не забуду, как Леонид Викторович попросил меня соорудить нары и для него самого, чтобы «опробовать» пропорции. Элегантный, в бабочке, он явился к нам в столярный цех и стал примериваться к только что сколоченным нарам: вот тут удобно, а тут пониже... Он не понаслышке знал зэковскую барачную жизнь, медленно уничтожающую человека. Он хотел максимальной четкости и простоты, и наши желания совпали.

Я отказался от труб, которые становились в таких обстоятельствах «украшательской» деталью, и ограничился ритмом двухэтажных нар. Здесь у каждого актера была своя игровая площадка, своя «ячейка», которая на время того или иного эпизода превращалась в своего рода «театр одного актера».

Варпаховский сделал жесткий и прекрасный спектакль, с какими-то простыми и неожиданными решениями. Спектакль начинался в полутьме раннего утра. Все спят. Открывается дверь. Возвращается с «работы» Настя. Переговариваясь с просыпающимися ночлежниками, раздевается и уходит отсыпаться... А в финале, когда ночлежники укладывались спать, Настя одевалась, собираясь на «работу». Спектакль хвалили. Но самым дорогим признанием была фотография в «Известиях», которые кто-то принес на следующий день после премьеры. Вначале, посмотрев на фотографию, мы решили, что это снимок нашего спектакля, а потом прочли подпись: «Ночлежный дом для мексиканцев в Нью-Йорке»...

Несколько лет спустя Варпаховский познакомил меня с Юрием Петровичем Любимовым...

- Стало трюизмом утверждение, что актеру очень важно

25

встретиться со «своим режиссером». А важна ли такая встреча для художника?

Несомненно. Но иногда кажется, что на душу «режиссерского населения» художников слишком много. Сколько талантливых сценографов...

—А какой режиссер лучше: тот, который точно знает, что он хочет: чтобы стол стоял тут, а дверь была там, а занавески были голубые... Или тот, который целиком отдает сценографическое решение «на откуп» художнику?

Оба хуже. Художник и режиссер должны работать вместе и понимать друг друга. В идеальном случае их совместные идеи так сплетены, что непонятно, собственно: кто чьи интересы отстаивает.

Среди режиссеров есть ведь чудовищные зануды, которые если что-нибудь придумают, то баста. Но ведь следующий день может подсказать что-то другое и более интересное!

А есть режиссеры, которых я называю «театроведы»: они будут часами с тобой говорить о пьесе, о персонажах, о намерениях автора, но не скажут ни одного слова о пространстве.

Моя первая встреча с Любимовым была на спектакле «Живой» по повести Бориса Можаева. Я должен был ехать в Киев, когда раздался телефонный звонок и меня пригласили на Таганку. Я пришел. Любимова в театре не было. Режиссер Борис Глаголин, который был тогда парторгом, привел меня в парторганизацию, там мне передал инсценировку и предложил, когда прочту, встретиться с Юрием Петровичем. Повесть Можаева (ее я прочел в «Новом мире») мне очень понравилась, но смутили ремарки инсценировки, где было подробно описано: какая должна быть декорация, что должно быть справа, что слева. «Приходят зрители, на занавесе нарисован район, - тот, где происходит действие, нарисована изба»... Ну, рисунки из «Крокодила»...

Я встретился с Любимовым и сказал, что повесть мне нравится, но если надо делать декорации, как написано в инсценировке, - я лучше подожду другую пьесу. А Юрий Петрович тут же откликнулся: «Да ерунда, что там написано. Это для цензуры! Как сделаем, так сделаем!»

26

- Бывает, что приходится менять решение сцены или спектакля, скажем, «по техническим причинам»?

Разумеется. Некоторые решения до сих пор жалко. Так, в спектакле «Мать» вначале планировалось сделать такой парадный дворцовый паркет с инкрустацией. Чтобы по нему маршировали солдаты. Кого-то избили, кто-то упал... Грязь, кровь - все счищается с паркета солдатами-полотерами, и опять порядок в империи. Но на сцене паркет был бы не очень виден. А если его приподнять - менялась пластика актеров... И рассуждения о выразительности приема уступили место рациональным соображениям целесообразности: неплохо, но нецелесообразно. И в какой-то момент я сказал: «Юрий Петрович! К черту этот паркет!» И стал делать другое... Главное было - солдаты.

Или для спектакля «Товарищ, верь...» придумали для перехода от деревни в Петербург такой прием. Открывается пол, и опускается ведро на цепи, как в колодец, а оттуда поднимается хрустальная люстра. Вода как бы застывает в хрусталь. И так обозначался переход в петербургскую дворцовую жизнь. Вроде неплохо придумано, но отбросили. В спектакле «Товарищ, верь...» пришлось отказаться от очень многого. К концу репетиций выяснилось, что спектакль чуть ли не вдвое длиннее, чем планировалось. Стали сокращать. Ушла сцена наводнения из «Медного всадника»: за пушкинский плывущий над сценой возок цеплялись люди как за последнюю надежду.

Иногда кажется, что ничего не пропадает напрасно. Не надо бояться выбрасывать. Не вошедшее в спектакль все равно дает какую-то энергию, какое-то дополнительное измерение к осуществленному.

- Хорошо выбрасывать, когда находок много, а когда их раз-два и обчелся, то дорожат теми немногими, что есть..

Наверное... Но иногда смотришь спектакль: решение какой-нибудь сцены само по себе хорошее, но оно необязательное для общего замысла, а потому - ненужное. И лучше его было бы отбросить.

- К вам приходит режиссер, приносит пьесу, рассказывает свой замысел, вы что-то обсуждаете... На каком этапе возникает образ пространства пьесы или каких-то сцен?

Очень по-разному. Макет к спектаклю «Деревянные кони» по Абрамову я делал летом на отдыхе. Отпуск прожил в деревне у Черного моря. Как-то, гуляя в поле, я натолкнулся на ржавую брошенную борону. Я остановился, приподнял ее с земли. Острия смотрели на меня, похожие на какое-то средневековое орудие пыток. И минут за пятнадцать я придумал спектакль. В Москву приехал с макетом. За две или три бутылки водки (уже точно не помню), мы свезли необходимое для спектакля количество борон из подмосковного колхоза в театр.

Повешенные на зубья бороны кружевные занавески и поставленный на широкую доску цветочный горшок с геранью превращались в окно деревенского дома. Положенные на зубья полки с выпеченным хлебом становились пекарней. Когда милиция врывалась в дом Василисы, с окна сдергивались занавески, сбрасывалась утварь домашнего музея, и борона оборачивалась тюрьмой. Предмет же не исчерпывается тем, что он сам по себе значит. Это важно. Но необходимо найти его продолжение, его театральную жизнь, обнаружить у него еще два, три, десять разных значений...

Собирать реквизит для «Деревянных коней» я поехал зимой по вологодским деревням, покупал деревенскую утварь: пестери, берестяные туески, тканые дорожки... Платил деньгами, чаще менял на водку. Иногда приходилось «обмывать» с хозяевами покупки. А потом, вошедшие в азарт, они распахивали сундуки: забирай, не жалко. Так удалось привезти настоящую крестьянскую одежду.

На этом спектакле мы закрыли традиционный вход в зрительный зал и пробили специальный вход из фойе на сцену. Развесили подлинную утварь, расстелили домотканые дорожки. Зрители шли через этот деревенский музей, и любопытно было наблюдать за тем, как шли по дорожкам, как оглядывались по сторонам... Горожане ведь редко бывают в деревне. А потом смотрели на сцену уже другими глазами.

А бороны я потом еще раз использовал на выставке в Западном Берлине. Мне, Сергею Бархину и Георгию Месхишвили была предоставлена целая галерея в полное распоряжение. Мы поделили ее на три части. И я сделал на своей инсталляцию «Деревня».

Подлинные вещи на сцене иногда становятся для актеров ка-

28

мертоном, но часто становятся той самой кошкой, отвлекающей внимание зрителей, переиграть которую актеры не в силах... Все помнят «исторические» спектакли, где актрисы, привыкшие к джинсам путаются в кринолине, не умеют пользоваться веером и т.д.

Мне всегда хотелось, чтобы, выйдя из театра, зритель не сразу мог вспомнить, как были одеты актеры. Чтобы ему пришлось напрячься, чтобы вспомнить. Исхитриться сделать так, чтобы костюм помогал актеру и смыслу спектакля, не бросаясь при этом в глаза.

В спектакле о Пушкине планировалось, что зрители, прежде чем попасть в зрительный зал, должны будут входить не в фойе, а в театральное закулисье, где актеры готовятся к спектаклю. Зритель сразу бы попадал в атмосферу Пушкинской эпохи. Висят костюмы: мундиры, бальные платья, парики. На актерских столиках: акварели, гравюры, изображающие персонажей, которыми актерам предстоит стать. А потом, войдя в зрительный зал, публика увидит, что актеры не оделись в эти костюмы. Могли, но почему-то не оделись. Так было бы неожиданно. Не помню, почему от этого отказались: то ли времени не хватило, то ли средств.

А для «Дома на набережной» я с удовольствием подбирал ткани: коверкот, бостон, габардин... Сейчас даже названия выпали из нашего обихода. Сами слова отсылают к тридцатым - сороковым годам. Советский серый коверкот. Или начальники в костюмах цвета мо-ренго. Выстраивалась композиция серого на сером. Серый дом, серые стекла лестничных окон, серые люди - призраки прошлого... Целая симфония невыразительного победившего серого...

- Что вы бы назвали основным отличительным свойством «Таганки», что ее отличает от других театров?

В науке есть принцип «усиления». И вот здесь он работает. Не просто сделать декорацию так или по-другому. Но все время что-то изобретать. Иногда все меняется буквально на премьере. Утром в день премьеры «Шарашки» изменилась ключевая сцена ареста. То есть пришлось перестраиваться всем: актерам, осветителям, звукорежиссерам. Пришла идея что-то улучшить. И все изменилось тут же! И никто не капризничал. В этом было умение и понимание всех участвующих в спектакле.

29

Я работал со многими режиссерами. И, в общем, бывает, что мысль что-то улучшить, усилить, сделать выразительнее приходит, когда спектакль готов. Как правило, меня выслушивали, со мной соглашались, но менять никто ничего не собирался. А Любимов готов менять спектакль в день премьеры, после премьеры... Он не дает останавливаться рабочему процессу, и он не любит слово «слишком».

На человека, который пришел в его театр, обрушивалась смена ритмов, метафор, тишины и шума, крика. Один спектакль спорил с другим. Про «Таганку» часто говорили: «перебор». Самые умные театральные критики объясняли, что идей, втиснутых в один спектакль, хватит на несколько. А Юрий Петрович удивлялся: «Мне кажется, еще не хватает, а им уже перебор».

Я проводил в театре целые дни. Просыпался утром - и в театр, а вечером жалел, что в сутках всего двадцать четыре часа. Сумасшедший ритм азартной работы, который не давал останавливаться. Все, что придумывалось, тут же пробовалось, обсуждалось, одобрялось или отбрасывалось. Придуманное для одного спектакля иногда что-то подсказывало в решении другого.

- Какой-нибудь пример из вашей практики...

Пример... Я работал над спектаклем «А зори здесь тихие...» Юрий Петрович настойчиво, как он умеет, убеждал меня заняться «Гамлетом», я не менее настойчиво уклонялся. Говоря об Эльсиноре, Любимов говорил о черном крыле с золотой изнанкой и чертил в воздухе округлые восьмерки, показывая, как оно движется. Это черно-золотое крыло меня не привлекало. Я не поддавался, придумывал «Зори...». Мне нужно было найти и выразить лесную чащу для игры в «кошки-мышки», где одни прячутся, а другие ищут. Есть маскировочная сетка для артиллерии, и я попросил жену связать несколько образцов из очень красивой прибалтийской шерсти цвета земли. Связаные куски были явно предназначены для другого. И тогда я увидел «Гамлета» вот в этой «вязаной» шерстяной фактуре. Тут же дал свое согласие на «Гамлета»...

- Редко кому из современных театральных художников уже

30

при жизни удавалось слышать в адрес своих работ такие эпитеты, как «классическая».. Ваше решение «Гамлета» называли «легендарным»...

В Париже придумали выставку макетов десяти лучших «Гамлетов» нашего столетия, где была и таганковская постановка. Я ходил по Центру Помпиду, смотрел, сравнивал. И с полной убежденностью могу сказать, что лучшим был макет Гордона Крэга для Художественного театра. Это такая гениальная фантазия, на все столетие. Думаю, что в минуты, когда тебя одолевает чувство собственной важности, очень полезно посмотреть, как работали великие мастера: очень помогает.

Беседовала Ольга Егошина 9 ноября 1998 года