- •Век режиссуры

- •Сергей Бархин

- •Приемы борьбы

- •Давид Боровский

- •Ничто не пропадает напрасно

- •Питер Брук

- •Метафизика театра

- •Роберт Брустин

- •Идея художественного театра в Америке

- •Анатолий Васильев

- •О физическом действии и других секретах

- •Kaмa Гинкас

- •Почему я люблю и ненавижу театр

- •Ежи Гротовский

- •Симптомы мастерства

- •Лев Додин

- •Логика свободного поиска

- •Деклан Доннеллан

- •Научить актера бесстрашию

- •Олег Ефремов

- •Больше всего устаешь от ответственности

- •Сергей Женовач

- •Постоянно держать экзамен

- •Марк Захаров

- •Эстетика непредсказуемости

- •Александр Калягин

- •Взрыв сцены

- •У врат Упанишад

- •Михаил Козаков

- •И театр - это всего лишь самопознание…

- •Оскарас Коршонувас

- •Поколение Исаака

- •Эдуард Кочергин

- •Планка мастерства

- •Маттиас Лангхофф

- •Искусство делать скандалы

- •Жак Лассаль

- •Идти не по компасу

- •Юрий Любимов

- •Артисты - товар скоропортящийся

- •Кристоф Марталер

- •Я достаю театр из своей биографии

- •Кети Митчелл

- •Пьеса выбирает режиссера

- •Ариана Mнушкина

- •Театр - дом и храм

- •Эймунтас Някрошюс

- •Свободное пространство

- •Анатолий Праудин

- •Печальные прогнозы

- •Константин Райкин

- •Театром надо опьяняться

- •Джорджо Стрелер

- •Роберт Стуруа

- •Театр на сносях

- •Тадаши Сузуки

- •Барьер как вызов

- •Олег Табаков

- •Русский театр - это актерский театр

- •Роберт Уилсон

- •Слушать телом и говорить телом

- •Валерий Фокин

- •Забег на длинную дистанцию

- •Петр Фоменко

- •Держать удар

- •Темур Чхеидзе

- •Основные вещи знаешь заранее

- •Адольф Шапиро

- •Театр - искусство для зрячих

- •Олег Шейнцис

- •Зачем нужен художник

- •Петер Штайн

- •Мой Чехов

- •Андрей Щербан

- •Режиссеру лучше оставаться цыганом

- •Сергей Юрский

- •Властители дум

- •Указатель имен

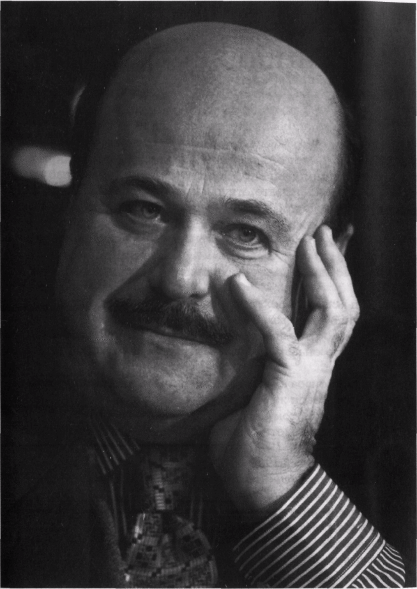

Марк Захаров

Фото А Стернина

Марк Захаров (р. 1933) — режиссер. В 1955 г.окончил актерский факультет ГИТИСа (курс И.Раевского). Начал заниматься режиссурой в Студенческом театре МГУ (поставил: «Дракон» Е.Шварца и др.). В 1965 г. пришел в Театр Сатиры (поставил: «Проснись и пой» МДьяр-фаша и др.). С 1973 г. - главный режиссер Театра им. Ленинского комсомола («Тиль» Г.Горина, «Иванов» АЧехова, «Звезда и смерть Хоакина Муръеты» по П.Неруде, «Жестокие игры» ААрбузова, «Юнона» и «Авось» АРыбникова и А Вознесенского, «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского, «Три девушки в голубом» Л.Петрушевской, «Диктатура совести» М.Шатрова, «Мудрец» по А Островскому, «Поминальная молитва» Г.Горина по Шолом-Ачейхему, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше, «Варвар и еретик» по роману ФДостоевского «Игрок» и др). Преподает на режиссерском факультете в ГИТИСе (РАТИ).

Эстетика непредсказуемости

- Я тут случайно оказался свидетелем разговора одного нашего выдающегося кинорежиссера с одним вполне скромным человеком, который спросил у властителя дум, есть ли у него проблемы (предполагалось, что он поможет их решить). Хозяин мира загадочно улыбнулся — какие, мол, у него могут быть проблемы. Как себя чувствует человек, у которого «-нет проблем»?

Ну уж ко мне это не относится. Как раз другое. Постоянное ощущение чего-то очень зыбкого, несмотря на то, что что-то умеешь, что-то сделал, что есть запас какой-то прочности. Заниматься театром значит заниматься делом хрупким, живым, еще и в том смысле живым, что проходишь через обязательные биологические циклы, проходишь через кризисные зоны существования, в конце маячит неизбежный, обязательный спад, финал.

Я уже в середине седьмого десятка и, честно говоря, за очень малым исключением, что-то не припомню, чтобы человек после семидесяти написал гениальные стихи, выдал некую новую идею в своей сфере. А тут еще и другие темы подступают. В театре, который очень зависит от одного человека, вместе с «проблемами» лидера в кризисную финальную зону может войти довольно большое количество людей. Театр, увы, так подло устроен, что от самочувствия, даже от настроения одного человека зависит благоденствие, творческое, экономическое существование довольно большого коллектива.

- Зная это, в старом МХТ придумывали всякие предохранительные системы. Например, открывали студии, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. В течение четверти века совместного труда в Ленкоме, не возникало ли ощущение, что надо закрыть дело или его решительно изменить?

Такие моменты, конечно, бывали. Нет, не закрыть или уйти, но

170

что-то сделать, чтобы возникло новое чувство театра у тех, кто рядом с тобой годами работает. Один из таких моментов - время постановки «Женитьбы Фигаро», когда мои ведущие актеры (их иногда называют «звездами», хотя наш покойный директор Рафик Эки-мян очень этого слова не любил) стали сильно смотреть на сторону. У артистов много соблазнов, а я человек компромиссный, понимаю, что им надо сниматься, нужен дополнительный заработок. Однако наступил момент, когда все внутренние проблемы обострились, и тогда я решил поставить спектакль без единой «звездной» фамилии, только с молодежью. И поставил. Кажется, к некоторому удивлению моих ведущих артистов спектакль стал одним из самых посещаемых. И тогда стало формироваться второе поколение Лен-кома, которое очень многое изменило.

Изменило что-то в атмосфере театра, в том способе общей жизни, важность которого каждый театральный человек понимает, но иногда словесно это трудно сформулировать. Это можно называть внутренней средой обитания театра. Создание такой среды дело чрезвычайно тонкое, и вот тут что-то изменилось после «Фигаро». Я почувствовал, что среди ведущих актеров возникло более бережное отношение к тому, что у нас называется репертуарным театром, театром-домом, театром с постоянной труппой. Эту веру я исповедую, несмотря на то, что вполне терпим и к другим способам театрального существования.

Ведущий артист Ленкома Олег Янковский был приглашен по контракту сыграть что-то во Франции. Отыграли премьеру, отыграли энное количество спектаклей, устроили, как полагается, прощальный банкет, а потом все артисты быстренько распрощались и поспешили каждый по своим городам и странам. Незнакомое для нас чувство, да? Олег Янковский был, похоже, в некоторой растерянности, а потом понял, что и ему надо возвращаться в Москву, в Ленком. Думаю, что такие вещи прививают новое, более острое чувство того, что называется домом, или репертуарным театром. Все это я знаю со слов самого актера, который очень откровенно об этом рассказывал.

Понимаешь, западный театр построен на совсем иной психологии: собрались на пять недель, сделали спектакль, поиграли ме-

171

сяц и разбежались. Все ушло в небытие. А тут в Москве его дом работает, и без него работает! В такой ситуации возвращение домой, наверное, ни с чем не сравнимое чувство.

- А что в труппе произошло после «Фигаро»?

Возникло самостоятельное новое поколение актеров Ленкома. Младший Лазарев стал известен в театральном мире, и не только он, появились новые актерские индивидуальности в эти годы:. Дмитрий Певцов, Сергей Степаненко, Александра Захарова, Наталья Щукина, притом что кинематограф им тоже немного помог, но все же решающую роль сыграл театр.

Чудо русского репертуарного театра и заключено в возможности выращивания новых талантов, которые иногда рождаются прямо как поколение. Ну в какой еще театральной системе мог возникнуть такой спектакль, как «Принцесса Турандот»? Это ж действительно чудо какое-то. Собраться на пять недель, отрепетировать заготовленные режиссером мизансцены и сыграть - это одно, а тут все возникает из общей памяти, из общего ощущения искусства и жизни своей страны. Вот то, что называется состоянием коллектива, что определяется наличием сильного лидера. К такому театру у меня почти религиозное благоговейное отношение.

- Марк Захаров никогда не был откровенным театральным диссидентом, хотя отношения Ленкома с нашим обществом в минувшие четверть века сильно менялись. Что тут происходило?

В театре очень трудно иногда словесно обозначить механизмы, которые тут действуют. Многое работает и существует на бессознательном уровне. Могу сказать, что, так или иначе, мы пытались улавливать, соединять некое настроение, которое определяет общественно-политическую ситуацию, пытались это выразить на сцене. Выразить настроения тревоги, негодования, надежды, состояние психики человека, его нервной системы, пытались всегда соединять это с общечеловеческим началом, с какой-то человеческой историей, без которой театр для меня не существует.

«Таганка» нас в свое время «обошла» по количеству неприятностей и громких удач, их обкладывали со всех сторон, не так, как

172

нас, но и Ленком подвергался цензурному прессингу, по многу лет, как ты знаешь, спектакли мариновались, корежились, но вместе с этим отставанием по количеству запретов мы все же, смею думать, сумели сохранить самое главное, что есть в русском театре, мы не переставали заниматься человеком, пытались моделировать сценическими средствами взаимоотношения людей друг с другом и с той средой, в которой все мы существовали. Мы пытались вносить в каждый спектакль что-то новое, чтобы удивлять зрителя, плотно держать его внимание. Без этого театр тоже, мне кажется, не может существовать.

- Вот Станиславский любил словечко «изобретение», часто составлял даже реестр своих режиссерских и постановочных новаций, вроде черного бархата для «Жизни Человека» и т.д. А у тебя есть список таких «изобретений»?

Я не называю это «изобретениями». Для себя называю просто «новым эстетическим запахом». Без этого запаха, то есть предощущения хоть какой-то эстетической новизны, не могу начать работу над спектаклем. Новизну многие вещи определяют, например, сценография. Но главной сферой для меня была и остается - пусть это банально прозвучит - та область, которая связана с движением нервной и психической энергетики артиста, взаимодействующего с партнером и воздействующего на психику и подсознание людей, собравшихся в зрительном зале. Тут главный источник всех моих «изобретений».

- У каждого режиссера есть свои любимые словечки, «пластиночки», как сказала бы автор «Поэмы без героя». У Марка Захарова есть словечко «энергетика». Что это значит?

Тут нет никакой особой новости. Речь идет о нашей нервной системе, о той биологической, если хочешь, гипнотической силе, которой владеет актер, о способности воздействовать друг на друга помимо слов. Случай из коллекции личных режиссерских наблюдений. Однажды в бывшем ВТО кипела дискуссия, стоял страшный шум, гам, помещение было заряжено агрессивными токами, театральный народ был страшно возбужден, распарен. В разгар

173

спора попросили выступить Николая Плотникова, знаменитого вахтанговского мастера. Он встал и вдруг очень тихо и спокойно сказал, что вот, мол, сейчас, только лекарство примет, а потом и выскажется. Мгновенно наступила абсолютная, гробовая тишина, ни одного звука. Он вытащил какие-то пилюли, медленно отсчитал их, так же не спеша отправил их в рот, пожевал, а потом довольно меланхолично начал говорить. Что он тогда сказал, наверное, я вспомнить не сумею, но ту паузу, которую он организовал, забыть не могу.

Плотников, конечно же, воздействовал гипнотически, я уверен, что в этой ситуации присутствовал элемент гипноза, или вот этой самой «энергетики». Любой хороший артист эти вещи понимает, вернее, чувствует. Плотников показал, как можно завладеть вниманием людей, какой мощный фактор вступил в бушевавшие прежде словопрения, как эта мистическая «энергия» большого мастера навязала новые правила игры, свой тембр, свой ритм, свой стиль. Как сказали бы экстрасенсы, артист на наших глазах организовал особое биополе. Вот, видимо, такой способностью обладал Михаил Чехов. Никаких особых внешних качеств у него ведь не было - тусклый голос, худенький, невыразительный в жизни, а на сцене происходило что-то труднообъяснимое. Недаром он так интересовался философией, вот этими самыми «энергетическими» потоками психической энергии.

- Эти «вещи» даны актеру от природы или их можно как-то развивать, стимулировать, развивать?

Уверен, что это можно развивать, хотя, конечно, какую-то базу природную надо иметь. Такой природной «базой» обладал из наших Евгений Павлович Леонов. Пельтцер Татьяна Ивановна, безусловно. Инна Чурикова, по-моему, тоже человек с прекрасной аномалией. Иногда Олег Янковский делает что-то такое, что приближает его к пограничным состояниям между здоровым мышлением и психическим надломом.

Режиссуре, мне кажется, надо обязательно интересоваться этими отклонениями в мозговых процессах, особенно сейчас, когда мы вошли в новую информационную цивилизацию, которая прин-

174

ципиально отличается от того, что было даже десять лет назад. Мир изменился на наших глазах, изменилось информационное поле, на котором мы взаимодействуем с нашей публикой. Чтобы удержать внимание современного зрителя, надо все время что-то изобретать, надо быть занимательным и вместе с тем искренним, надо удивлять зрителя, преодолевая предсказуемость театра. Если зритель заранее понимает, как будет развиваться сценическая ситуация, такой спектакль просто не нужен. В нем нет никакого сообщения, один «шум».

- Тадаши Сузуки говорил (для той же книги, для которой мы сейчас разговариваем) о двух типах энергии — технологической и физической, актерской, которые в какой-то степени противостоят друг другу. В первом случае речь идет о все усложняющемся театральном механизме, компьютерах, эффектах, дорогостоящем оборудовании и т.д. В другом — речь идет о биологической энергии актера, которая издревле держит театр. Отношения этих энергий обратно пропорциональны: чем больше «техники», тем меньше истинного театра. Так ли это?

Тут спору нет, актерская энергия первична и в ней заключена вся тайна театра. Но насчет бедности, аскезы театральной, я, честно говоря, сомневаюсь. Сомневаюсь насчет «коврика и двух стульев», достаточных для спектакля. Тут, мне кажется, Владимир Иванович Немирович-Данченко ошибался. Может быть, когда-то это могло быть и так, в нынешнюю эпоху такого рода бедность только отпугнет публику. Мне все же нужна хорошая световая и звуковая аппаратура, нужны музыкальные инструменты. Не обязательно давить на психику зрителя, но обязательно помогать ему в открытии новых ощущений.

Зачем же отказываться от даров цивилизации? Хотя я понимаю, как опасно уйти в сторону чистой театральной техники. Я видел один спектакль в Лондоне, он назывался «Охота на снарка». Это был парад голографических и других чудес, что-то совершенно невероятное в техническом отношении, до чего мы, наверное, никогда не дойдем. Там человек на глазах уменьшался, понимаешь, вот ты сейчас сидишь и превращаешься на глазах точно в такого же

175

Смелянского, но размером в бокал. Режиссер ошарашивал набо-ром сценографических, постановочных, мизансценических про-зрений. Минут на тридцать этого хватило. А потом становилось яс-ным, что интересной человеческой истории там не было.

Зритель ведь подключается сначала с любопытством, потом с интересом, затем начинает этому сопереживать, а потом, может быть, влюбляется в эту историю (такую градацию чувств зрителя я всегда пытаюсь вызвать, этому и своих студентов пытаюсь учить). Так вот такой возможности перехода от восприятия новой технологии театральной к восприятию человеческой истории на спектакле не произошло.

- Поговорим еще немного об «изобретениях» и технологиях. Ленком очень изобретателен, но к изобретениям Марка Захарова и публика, и критика давно привыкли. Каждый из нас ограничен в своих приемах, предпочтениях и технологиях. Когда-то ты писал о шоковых приемах, о необходимости разбудить зрителя, вывести его из состояния инертности. Как это делать, если все приемы уже наперед известны, прогнозируемы?

Надеюсь, что не все. Я верю, что у нас есть ресурсы, о которых мы не подозреваем. Давно замечено, что, скажем, женщина, спасая своего ребенка, способна свершить такое, что она в других обстоятельствах никогда не сумеет совершить. В искусстве иногда что-то похожее происходит. Надо ловить непредсказуемость открытия. Для самого себя непредсказуемого. Открою тебе одну маленькую тайну. Сейчас репетирую Гоголя, не очень получается. Вернее, в комнатном пространстве получается, возникает этот самый «новый эстетический запах», странное ощущение какой-то новой эстетики высококомедийного свойства. Когда неправильно или даже плохо играют и плохо поставлено, - сознательно неправильно играют и сознательно неправильно поставлено.

- Когда все пишут хорошо - значим тот, кто научится писать плохо?

Что-то вроде того. Пойти наперекор ожиданию. Может, кто-то вспомнит и скажет, что так, мол, играли сорок пять лет назад, на

176

это наплевать, не бояться этого и идти наперекор тому, что сегодня «носят». Перенасыщенность театрального рынка некоторыми интонациями, абсолютно прогнозируемыми ситуациями - вся оснастка телевизионной эры, в которой мы живем, от всего этого хочется уйти. Включаешь телевизор посредине любого фильма и сразу же сознательно или бессознательно моделируешь два, три, максимум четыре варианта развития событий. Как это будет развиваться дальше. Ну, тут может быть или выстрел, или поцелуй, или погоня. Музыка тревожная, «щемящая» - значит, не к добру, и т.д. Если артист говорит твердо «да», - сразу понимаешь: дело происходит в России. Если голос лукаво вибрирует: «да-а-а», - значит, из заграничной жизни. Среднестатистический, хорошо прогнозируемый сценический акт - сегодня для меня вещь невозможная. Всеми силами стараюсь избегать хорошо изученной всеми «художественности».

— Во внетеатралъной жизни ты ведешь себя по законам этой же самой эстетики непредсказуемости?

В какой-то степени, вероятно. Вот у меня была статья «Зачем Москве 200 театров?». У нас московский мэр каждый год проводит встречи с работниками столичных театров, и каждый год люди приходят с челобитными, просят, жалуются, и все говорят одно и то же: дайте денег, дайте денег, дайте денег. У меня поначалу из чистого протеста и родилась эта статья. Может, не все имеют право на деньги налогоплательщиков? Все ли имеют право просить деньги, всем ли их надо давать? Вот это чувство того, что не хочется попадать в стереотип, плыть по течению, идти по выбитым следам, иногда диктует те или иные поступки, то или иное поведение. Хочется взглянуть на предмет с иной стороны. И в театре, и в жизни. Хотя это очень опасная параллель.

- Каковы первые знаки творческого возбуждения? Какие идеи прежде всего овладевают режиссером Марком Захаровым в начале работы?

Все по-разному. Опасно рассказывать, что хочешь сделать. Идеи носятся в воздухе в буквальном смысле слова. Я верю в то, что

177

над нашей планетой есть информационный слой, откуда идеи поступают одновременно в разные головы. Помню, много лет назад Гриша Горин говорит мне: давай сделаем спектакль про кошек. Как-то у меня это не вызвало энтузиазма: ну и чего эти кошки будут делать на сцене? Гриша начал фантазировать: будут, мол, петь, иногда танцевать. Видимо, я сделал такую кислую мину, что мой дорогой соавтор прекратил фантазировать. Прошло года два, и в Лондоне появился мюзикл «Кэтс», который и до сих пор собирает полные залы. И вот тогда я понял, что все это не случайно, что не надо просто болтать и рассеивать идеи.

- Ну, хоть одну идею можно назвать

Ладно, открою небольшую тайну. Хочется начать спектакль вызывающе: например, взять и открыть занавес.

— Ну, и что будет?

Начать с занавеса, а потом выстроить такие декорации, как в сороковые годы или даже в тридцатые, не из папье-маше, а стол — настоящий, ореховый, посуда - настоящая и т.д. Мейерхольд в «Даме с камелиями» что-то похожее сделал, а вот сейчас это было бы вовремя. Я даже нашел с помощью своего ученика-режиссера тему для такого воинствующе архаического спектакля, который бы начинался и завершался занавесом. Ведь я уж не помню, когда у нас был занавес!

- Возвращаясь к первоначальным импульсам. Так что все-таки ведет воображение - зрительное ощущение, слово, цвет?

Я бы назвал это радостью визуального контакта. Вот как на выставке - на что-то хочется смотреть, а на что-то нет. И непрогнозируемая эмоция, которую тоже надо как-то запланировать.

- Работа с Олегом Шейнцисом начинается с режиссерского задания? С предложения какого-то?

Обязательно. Я даже ему рисую что-то, он эти мои каракули собирает потом, бережно относится к ним при всем его юморе. Я предлагаю, он тут же предлагает свое. Однажды на аэродроме, где

178

мы занимались таким сочинительством, нас не хотели пропустить через таможню, поскольку посчитали наброски Шейнциса «культурными ценностями». Естественно, Олег Шейнцис не просто воспроизводит то, что мне мерещится, он это перерабатывает, часто кардинально все меняет. Но в начале работы облик пространства должен быть ясен, его эстетическое качество.

Когда рождалась «Поминальная молитва», например, шли от нескольких вещей. Не хотелось, чтоб на сцену выходил с пейсами Евгений Павлович Леонов. Убедить, что великий русский артист Евгений Павлович еврей, думаю, трудно. Решили, что он должен выходить как Леонов, который в пространстве сцены постепенно преображается. Сам преображается и преображает пространство, в котором ему предстоит жить. Сценографическая идея была в том, чтобы из глубины пространства выплывали некие объекты того мироздания, которое формирует в своем сознании, в своей памяти Леонов - Тевье. И Шейнцис все это тогда замечательно придумал.

— Что осталось в памяти от режиссерских «изобретений», если, так сказать, составить «список»?

Смешно, но очень горжусь началом спектакля, который, наверное, у тебя вызовет скепсис, - «Диктатура совести». Мне там удалось обмануть зрителя самым радостным для меня образом. Я хотел, чтобы открылся занавес и чтоб минуты через четыре зрители очень пожалели, что пришли сюда. Начать спектакль как такую старомодную советскую тягомотину, чтоб народ откровенно заскучал. А потом все это разбить, взорвать, разбросать. Чтоб бумажный рисованный потолок и рисованные дали рушились, чтоб вдребезги разбивалась настоящая люстра. Это, конечно, очень субъективная режиссерская радость, но почему-то горжусь тем, как сумел обмануть зрительские ожидания. Для современного зрителя, который все знает, обмануться в своих прогнозах - большая радость.

- За годы свободы несколько раз менялась общественная температура, менялся Ленком, менялся и Марк Захаров. Как все эти изменения оцениваются или ощущаются сейчас?

179

Социально-политические флюиды носятся в воздухе, в котором живет театр. Ведь мы очень политизированная нация, и жизнь вторгается во все, что мы делаем здесь. Социальные флюиды вещь особая. Вот, скажем, сейчас я думаю вместе с режиссером Романом Самгиным о «Филумене Мартурано» Эдуардо Де Филиппо (у нас будет своя, вольная версия).

Многие помнят, как эта итальянская история игралась у вахтан-говцев. Но современность вносит неожиданные коррективы. Вся эта история с обретением детей, усыновлением чужих детей звучит для меня иначе, чем четверть века назад. Другие примеры перед глазами, другой «визуальный контакт», если хочешь. Ну куда ты денешься от того, что сегодня творится на улице, от этих полуголодных беспризорных волчат - подростков и просто детей, выброшенных нашим обществом на социальную свалку. Такое бывает только во времена тяжелейших социальных сломов, во времена революций и гражданских войн. Это тяжелая тема. Когда по телевидению показывают глаза этих несчастных заморышей — у меня отказывают нервы. И вот мне мерещится, что если спектакль возникнет, то дети, которых надо усыновить, должны быть не здоровыми тридцатилетними ухоженными парнями, как это игралось прежде, - они должны чем-то напоминать наших подростков, которых каждый день видишь на улице, которым действительно нужны семья и отчий дом. Ты в глаза им смотрел когда-нибудь? Вот это бы передать. Может, это не бог весть какая мысль, но хочется это сделать. Именно сейчас. Как-то противостоять деградации страны.

- Неожиданно звучит из уст одного из самых оптимистичных наших режиссеров, связанных с новым режимом жизни.

Еще Чаадаев заметил, что мы в России ходим по замкнутому историческому кругу. Хочется надеяться, что все же какая-то спираль есть. После августа девяносто восьмого года, когда открыли сезон, самый большой успех имел «Мудрец». Когда Броневой - отставной генерал Крутицкий сказал, что скоро все вернется на свои места и потому самое время заказать трактат «О вреде всяких реформ вообще», в зале началось братание. Такое восхищение тем, что классик так знал нашу душу, наши химеры, нашу ментальность.

180

Об этом же и «Мертвые души», которые сейчас на выходе. Надеюсь на Чичикова. О чем речь идет? Мертвые души, мертвый капитал, несуществующие ценности, которые на самом деле не ценности, а фуфло, видимость, вот, может, сейчас это окажется очень кстати.

— Солженицын полагает, что от Гоголя и пойти все беды нашей словесности, он научил нас видеть жизнь карикатурно искаженной, а уж потом Салтыков-Щедрин - «просто горчица»...

Солженицын - такой авторитет, что я бы от его слов просто не отмахивался. Это надо обдумать. Но все же для меня как-то ближе старая, всем известная формула, что все мы вышли из гоголевской «Шинели». Автор «Мертвых душ» материализовал наши химеры, он совершил целебный этический акт жестокого самопознания, он рассказал не просто о чужих «мертвых душах», а о наших, родных. Вытащил из своей души и Ноздрева, и Манилова, и Чичикова...

- Это будет лирический спектакль, исповедальный?

В какой-то степени, безусловно. Если все герои лишь кувшинные рыла, если Чичикову нельзя нигде и ни в чем сочувствовать, -не получится глубинного конфликта, не получится напряжения, извилистой кардиограммы, будет прямая линия. А это смерть для театра. Надо, чтобы герой хоть иногда вызывал сопереживание, даже симпатию, хотя бы как герой плутовского романа. Человек всегда хотел и хочет заработать, не у всех это получается чисто и абсолютно безоблачно. Зайди в любое присутствие, в любой театр, и если очень постараешься вместе с опытным аудитором, - найдешь, как теперь у нас говорят, «превышение служебных полномочий».

- А вот Александр Исаевич отказался от высшей награды России, не желая получать ее из рук власти, которая довела эту самую Россию до известного состояния. Мог бы ты прокомментировать это серьезное писательское решение?

Нет. У Солженицына слишком велик разрыв с современной ему литературой. «Архипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» делают его не подвластным земному суду.

181

- Ленком представляется многим сегодня как респектабельный, почти буржуазный театр, который начинал с диссидентства? Считаешь ли ты все это досужими разговорами, или угроза буржуазности является реальной?

Я бы со всем этим поспорил. С пеной у рта поспорил. Скажу грубо: нам так не хватает буржуазности. Мы настолько запутались в понятиях, в словах, настолько все извратили. У нас ведь все стало ругательным. Если человек занимается предпринимательской деятельностью или торговлей, он называется торгашом, именуется сукиным сыном, сволочью. Если предпринимателя убили, ну, туда ему и дорога, не занимайся «грязным делом». Вот эта самая наша «антибуржуазность» в действии. У нас все нормальные в других странах слова как-то негативно окрашены.

У них - фермер, у нас - кулак.

— У Станиславского есть запись про Америку — тут все бизнесмены, по нашему, - жулики.

Вот-вот. Почти уже приучили общество к тому, что убивать тех, кто занимается бизнесом, — это почти естественное дело. То, чего действительно не хватает нашей большой державе, это встать вровень с другими нормальными государствами, которые не умнее нас, но которые сумели обеспечить своим согражданам сносную жизнь.

Мы болтаем о «буржуазности» в стране, где еще не созданы основы цивилизованной жизни. Это для меня острый раздражитель. И Чичиков у нас в спектакле, надеюсь, будет вызывать определенное человеческое сопереживание. Он развивает свою авантюру в стране, не приспособленной для нормального дела и тем более ненормального коммерческого дела. Я все грешил на семнадцатый год, на то, что большевики народ испортили, пока не прочел печальную фразу Нобеля. Того самого Нобеля, именем которого названа самая престижная премия. Он ведь бизнес начинал в России, и только потом уехал в Скандинавию. Так вот, покидая Российскую империю, Нобель пришел к выводу, что для бизнеса наша страна не приспособлена.

182

- Зато для искусства хороша?

Да, для искусства, для мук и терзаний, которые потом порождают взлеты духа, одаряют остальной буржуазный мир взлетами светлых прозрений и философских идей.

- Ну а все же, как в нашей необустроенной стране строить отношения с властью? Марка Захарова многие не жалуют именно потому, что он перешел заветную черту, отделяющую художника от власть имущих, слишком сблизился с властью.

Вот еще одна из наших интеллектуальных химер. Тут я бы брал пример с великих. Пушкин смеялся над царями, писал эпиграммы, но с большим удовольствием с царями беседовал. Петром восхищался, с Николаем почти дружил. Тот расхлебывал потом его долги. Повторю, это наша химера, застарелый предрассудок: если ты интеллигент, не якшайся с начальством, государственными людьми.

- А когда с этими людьми общаешься, воздействует на тебя то, что называется «обаяние власти», ее притягивающая сила?

Если честно, то я и тут солидарен с некоторыми из наших великих предков. Станиславский одинаково волновался, когда в театр приходил великий князь или Климент Ефремович Ворошилов. И я тоже волнуюсь, когда приходят Ельцин, Лужков, Матвиенко. Или даже когда Язов приходил перед своим снятием. Элемент напряжения есть, но я не презираю себя за это. Надо понимать механику того, что называется театром, ответственности не только за себя, но за множество людей. Мы живем в стране полуфеодальной, когда многие жизненные для театра вопросы решаются или не решаются по воле чиновника, какого-нибудь мелкого клерка. С ними необходимо работать. Хочется, чтобы театр был в порядке, чтоб люди, в нем живущие, чувствовали себя нормально.

- Питает ли режиссера Марка Захарова современное искусство? Способен ли он, как Немирович-Данченко, увидев русский балет в Париже, написать в дневнике о своем театре и о себе самом: «Отстали мы, отстал я*.

183

Несколько лет назад посмотрел на Бродвее «Фантом оперы», «Мисс Сайгон» и другие лучшие мюзиклы. Был под большим впечатлением. Понимаю всю сентиментальность сюжетов, но масштаб и уровень музыкального, пластического, сценографического мышления - это питательно для любого современного режиссера. Это один из ответов на жизнь в новой информационной цивилизации, о которой я уже говорил. Мы попали в нее как кур в ощип. Если я даже тебя спрошу: ну, вот дай список беллетристики, которую ты освоил в последний год, боюсь, недлинный будет список. Вот летом прочел впервые, к стыду своему, «Жизнь Арсеньева», получил удовольствие, но сознание мое художественное от этого не перевернулось. Стопки книг у моей постели нет.

Понимаешь, изменилось сознание зрителя, сетчатка его глаза. Тридцать лет назад, когда герой на сцене давал сто рублей другому персонажу, надо было, чтоб он вынул их из кармана, пересчитал, вручил, получил сдачи. Теперь никаких этих деталей и подробностей не надо. Воздействует только искусство, которое исходит из новой реальности. Вот смотрел не так давно «Ромео энд Джульетта» на видеокассете. В сущности, трагедия свинчена как клиповая история, но так, что оторваться нельзя. В недрах новой информационной цивилизации родилось это «клиповое» мышление, в этих же недрах формируется какое-то новое искусство, и я пытаюсь за этим наблюдать. Я даже дошел до такого ужаса, что купил билет в кинотеатр и один пошел смотреть фильм Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Этот фильм мог бы стать не только нашим, но и европейским шедевром, если бы...но это особый разговор.

- Ты смотришь свои спектакли?

Смотрю, но это очень мучительное дело. Смотрю с семнадцатого ряда и, кажется, научился понимать, чувствовать, что происходит на сцене и что происходит в зрительном зале. Это я насчет «энергетики». Смотрю свои спектакли нечасто, чтоб не притуплялось это ощущение.

- А мог бы, как Юрий Петрович Любимов, с фонариком из зала «дирижировать» актерами?

184

Не дай бог. И так наша профессия напоминает сказку про Кара-баса-Барабаса, - а тут еще фонарик! Опасное дело. И потом, у меня был один печальный случай, когда очень, ну, очень хотелось, чтобы спектакль прошел лучше, чем всегда, какой-то важный для театра гость должен был прийти тогда, и я не от большого ума решил нашпиговать артистов перед спектаклем. Давайте, мол, ребята, выкладывайтесь, и они во время спектакля прямо кишки выворачивали, голоса срывали. И получился кошмар какой-то, я потом извинился перед ними, - я иногда такие «дацзыбао» в театре вывешиваю. Так вот в том послании я говорил о достоинстве, которое артист должен сохранить в любом случае, в том числе и тогда, когда режиссер совершает глупость.

- Дацзыбао — это способ общения с труппой?

Да нет, это один из способов формирования среды. В других театрах, особенно на Западе, разогревают перед спектаклем тело, а я пытаюсь иногда воздействовать на сознание, на душу. Только в нормальной творческой среде актеры могут не просто существовать, но раскрываться, импровизировать, придумывать такое, чего ты сам никогда дома не придумаешь. Поэтому создание внутренней среды в репертуарном театре дело первостепенное. Без этой среды артист не формируется.

Я иногда занимаюсь психотерапией, убеждаю артиста, что он может сделать гораздо больше, чем делает. Иногда это приходится внушать даже очень известному актеру, который десятилетиями работает в театре и, казалось бы, уже ничего не боится. Но природа актерская настолько сложна, что уверенность может и не прийти.

Честно признаюсь, к некоторым моим достижениям в этой сфере я бы отнес то, что происходило на репетициях «Трех девушек в голубом». Елена Алексеевна Фадеева как-то вдруг начала активно раскрашивать слова своей героини, очень наигрывать, и меня оторопь взяла. И в какой-то день, оставшись наедине, я спросил Елену Алексеевну, зачем она это делает? Ответ был обескураживающий, но замечательно проясняющий природу любого истинного актера. «Я ведь понимаю, Марк Анатольевич, что я неваж-

185

ная артистка, у вас сейчас такая сильная команда появилась. Ну, я тоже вынуждена как-то себя проявить». Вот так. Мне удалось ее убедить, что она может гораздо больше, чем ей кажется, что ее лицо, тело, психика, ее актерский организм, огромный человеческий опыт представляют собой величайшую ценность, и если она не будет ничего красить среднестатистическими актерскими красками, если она поверит в себя, то больше ничего не нужно. И она играла.

- Потрясающе играла, без единого курсива...

Капризную, монотонную, глупую, агрессивную и поразительно достоверную женскую судьбу. Это вот на тему наших возможностей, энергетики и необходимости создания внутренней среды.

— Ас Леоновым приходилось заниматься психотерапией? Из зала казалось всегда, что это просто кусок самой природы, который не требует никакой огранки.

Прежде всего он абсолютно не соответствовал тому мифу, который сложился о нем у миллионов поклонников. Не был ни добряком, ни весельчаком, даже пьющим не был (хотя именно за это народ особенно его любил). Миф он поддерживал, терпимо относился к тому, что в купе заходили незнакомые люди, похлопывали по плечу. Он был самоедом, сомневался в себе, во мне. У него были особые способы сохранения своего дара. Например, он придумал чисто техническую вещь, которая позволяла ему быть бесконечно разнообразным и живым каждый раз, каждый спектакль. Я эту штуку принял на вооружение. Он путал текст. Совершенно сознательно путал, полагая, что нельзя каждый раз говорить слово в слово, когда слова слипаются с мускулами языка. Он полагал, что если изменить хоть одно слово или даже суффикс, что-то изменится и в более важных, глубинных актерских процессах, возникнет какая-то новизна, какая-то цепная реакция пойдет. Механическим способом он приходил к поразительно живым результатам. Еще раз скажу: самая загадочная вещь в театре - это природа актера.

Вот Караченцов, когда только начал играть Тиля, у него темперамента не хватало, и он искал формальные заменители его. А по-

186

том постепенно его организм стал вырабатывать какие-то новые ферменты, которые раньше не вырабатывал. Изменения стали происходить, если можно сказать, на клеточном уровне. Темперамент Караченцова сейчас и тогда - разные вещи.

- И темперамент может быть благоприобретенным? Думаю, что так.

— Марк Захаров ищет в театре непредсказуемости, больше всего боится банальности и общих мест. В его спектаклях гремит музыка, публику шокируют и провоцируют. Это и есть самое ценное в театре?

Я как-то прочитал у Ростислава Яновича Плятта, что самое ценное в театре - это когда одна тишина сменяет другую. Лучше этого не скажешь и более интересной цели на театре не изобретешь.

Беседовал Анатолий Смелянский 7декабря 1998 года