- •Век режиссуры

- •Сергей Бархин

- •Приемы борьбы

- •Давид Боровский

- •Ничто не пропадает напрасно

- •Питер Брук

- •Метафизика театра

- •Роберт Брустин

- •Идея художественного театра в Америке

- •Анатолий Васильев

- •О физическом действии и других секретах

- •Kaмa Гинкас

- •Почему я люблю и ненавижу театр

- •Ежи Гротовский

- •Симптомы мастерства

- •Лев Додин

- •Логика свободного поиска

- •Деклан Доннеллан

- •Научить актера бесстрашию

- •Олег Ефремов

- •Больше всего устаешь от ответственности

- •Сергей Женовач

- •Постоянно держать экзамен

- •Марк Захаров

- •Эстетика непредсказуемости

- •Александр Калягин

- •Взрыв сцены

- •У врат Упанишад

- •Михаил Козаков

- •И театр - это всего лишь самопознание…

- •Оскарас Коршонувас

- •Поколение Исаака

- •Эдуард Кочергин

- •Планка мастерства

- •Маттиас Лангхофф

- •Искусство делать скандалы

- •Жак Лассаль

- •Идти не по компасу

- •Юрий Любимов

- •Артисты - товар скоропортящийся

- •Кристоф Марталер

- •Я достаю театр из своей биографии

- •Кети Митчелл

- •Пьеса выбирает режиссера

- •Ариана Mнушкина

- •Театр - дом и храм

- •Эймунтас Някрошюс

- •Свободное пространство

- •Анатолий Праудин

- •Печальные прогнозы

- •Константин Райкин

- •Театром надо опьяняться

- •Джорджо Стрелер

- •Роберт Стуруа

- •Театр на сносях

- •Тадаши Сузуки

- •Барьер как вызов

- •Олег Табаков

- •Русский театр - это актерский театр

- •Роберт Уилсон

- •Слушать телом и говорить телом

- •Валерий Фокин

- •Забег на длинную дистанцию

- •Петр Фоменко

- •Держать удар

- •Темур Чхеидзе

- •Основные вещи знаешь заранее

- •Адольф Шапиро

- •Театр - искусство для зрячих

- •Олег Шейнцис

- •Зачем нужен художник

- •Петер Штайн

- •Мой Чехов

- •Андрей Щербан

- •Режиссеру лучше оставаться цыганом

- •Сергей Юрский

- •Властители дум

- •Указатель имен

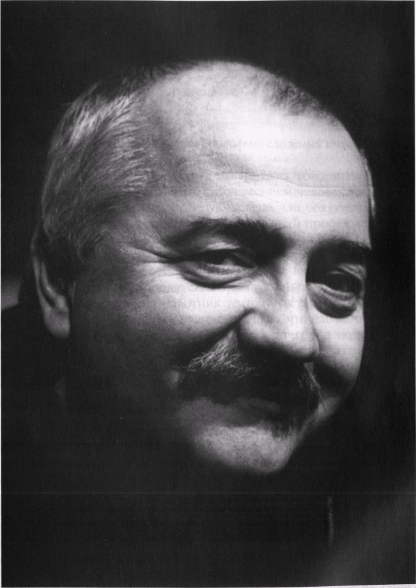

Джорджо Стрелер

Фото Луиджи Симинажи

Джорджо Стрелер (1921-1997) -режиссер. В 1940 г. окончил Академию любителей драматического искусства (Милан). Начав карьеру как актер, скоро стал заниматься режиссурой. В 1947 г. вместе с Па-ало Грасси основал в Милане «Пикколо-театро>> и до конца дней руководил им (с небольшими перерывами). Среди его знаменитых спектаклей: «Слуга двух господ», <<Къоджинские перепалки» и «Кампъелло» К. Голъдони; «Ричард II», «Макбет», «Юлий Цезарь», «Король Лир» и «Буря» У.Шекспира; «Чайка» и «Вишневый сад» А. Чехова; «Гиганты горы», «Сегодня мы импровизируем» и «Шесть персонажей в поисках автора» Л.Пиранделло, «Смерть Дантона» Г.Бюхнера, «Трёхгрошовая опера», «Жизнь Галилея» и «Добрый человек из Сезуана» Б.Брехта, «Визит старой дамы» Ф.Дюрренматта и др. Стрелер обращался к самым разным пластам мировой театральной культуры, ставя пьесы Софокла, КГоцци, Мольера, Ф.Брукнера, Н.Гоголя, А Островского, Г.Ибсена, М.Горького, АКамю, ЖЖироду, Ю.О'Нила, Э.Де Филиппо, АМиллера, Ж-П.Сар-тра, П.Вайса и др. В1980 г. Стрелер явился одним из создателей и руководителем интернационального Театра Европы.

29 ноября 1997 года в Париже проходила конференция «Идея художественного театра», организованная Мишель Кокосовски и Жоржем Баню. Именно там, в театре «Старой голубятни», Джорджо Стрелер выступил с лекцией. Он говорил часа полтора, импровизировал, смешил, падал на пол, изображая кого-то. Казалось, этому потоку энергии нет конца. Жорж Баню попросил меня задать какой-нибудь вопрос режиссеру, ну, скажем, спросить его о том, собирается ли он когда-нибудь покинуть свой «Пикко-ло-театро», из которого он то уходит, то возвращается. Спросить не удалось, Стрелер не дал возможности встрять с вопросом. Он говорил, и говорил, и говорил. Как в последний раз. Через несколько недель великого итальянца не стало.

Streben

По мере того, как мы приближаемся к концу века, мы фатально оказываемся перед необходимостью подвести итоги. Через эту необходимость пройдут все: в конце концов будет выставлен общий счет - политический, социальный, человеческий. Мы, бедные театральные люди, хочешь не хочешь, должны говорить о театре.

Наше публичное ремесло обречено на коллективность, мы более всех чувствительны к тому, каковы отношения между нашим искусством и обществом, в котором живем. Все художники повязаны с обществом, в котором живут, но возможность высказать свое собственное видение жизни у человека театра не та, что у живописца или композитора: тот один, а здесь труппа, да еще режиссер, да еще сценограф, да осветители... Этой группе людей приходится обращаться к другой группе людей, которые приходят вечером в зал, чтобы смотреть на группу первую. Эти две группы - сообщающиеся сосуды; будешь тут чувствителен к проблемам коллектива -как артистического, так и неартистического.

354

Подводя итоги века, обнаруживаешь: театр художественный -одно из весомых достижений за истекающие сто лет. Если отбросить все поражения, все заблуждения, все, что не удалось, - короче, если просеять сквозь сито, остается горсть драгоценностей, горсть счастливых амулетов, горсть людей героических. Эти драгоценности, эти герои вместе и составляют театр художественный, как я понимаю его... Спектакли, пьесы, актеры - и между ними постоянное взаимодействие, постоянный взаимообмен, общение.

Может быть, надо с самого начала уточнить предмет нашего разговора. Проблема «художественного театра» - главная проблема для нас, которые им занимаются, его делают. Главная ли это проблема для всего театрального дела, - не знаю. Но для нас - да, главная.

Театр художественный и театр общедоступный - кажется, их проблемы далеко разведены друг от друга. На самом деле они очень даже близки. Представляется желательным, особенно сегодня, объединить их, чтобы разом поразмыслить о них в их связи. Это позволит поразмыслить о нашей профессии - как она соотносится с настоящим временем, а заодно задаться вопросом, что такое сегодня наша публика. Публика в театре - протагонист. Об этом протагонисте необходимо думать и давать ему понять, что мы о нем думаем.

Художественный театр впрямую связан со всем нашим веком -диалектичным, неоднозначным веком, который произвел столько ужасного и вместе с тем столько замечательного. Разрушение и надежда равно сопутствуют двадцатому столетию. Я рад, что жил в то время, когда жил. Что воевал, - не рад. Но что последние пятьдесят лет занимался театром, - рад. Нашему поколению - как до того поколению наших наставников в России, во Франции, в Германии -пришлось войти в конфронтацию с проблемами своего времени. Театр не избежал ни одной исторической встряски, как не избежали встрясок люди, которые театр делали.

Каталог того, что оставляет по себе столетняя история театра, богат. Драматурги, актеры, постановщики... Век начинается «Вишневым садом». Это поразительная пьеса, страшная пьеса, ее надо играть всегда, когда можно, а главное - когда сохраняется способ-

ность ее смотреть. Они несколько смешны, н^врпы, эти люди, не понимающие, что все меняется,но в то жеврцйя они так трогав тельны. Их тревога огромна.

В каталоге Пиранделло, Беккет…

Были в этом веке актеры, с которыми все стало иным.

Я не видел Элеоноры Дузе, я не знаю и никогда не узнаю, как звучал ее голос. Я только помню, что мне как-то рассказывал Луки-но Висконти: «Я был еще мальчик, мне было лет семь или восемь, и вот мои родители, которые время от времени водили меня в театр, однажды вечером сказали, что мы пойдем смотреть Дузе. Мы немного запоздали: когда мы входили в нашу ложу, спектакль уже начался. На сцене был сад, и две дамы сидели на скамье. У одной в руке был зонтик, она небрежно играла им, говоря самым обычным голосом, — ее даже не очень хорошо было слышно. Я спросил отца, когда же начнется спектакль». Спектакль шел, ребенок не отдавал себе в том отчета. Никакой разницы между жизнью и театром. «Это был великий урок, - заключил Висконти. - Дузе играла поразительно правдиво». На свой лад, она творила театр художественный.

Мы не застали Дузе. С тех пор были другие дивные актеры... Что упустили, то упустили, что смогли видеть, - видели... Что мы увидим завтра? То, что мы увидим завтра, зависит от того, что нам следует сделать. Мы в ответе.

Возвращаясь к судьбам художественного театра на протяжении века, я хотел бы прокомментировать одну статью, на мой взгляд, великолепную. Это статья Франсуа Реньо, напечатанная в журнале «LetheatreenEurope» в восемьдесят шестом году. Автор озаглавил ее «Сказка о трех городах». «Для первого - театр был всем, для второго - театр был всего лишь театром, для третьего - театр был театром и еще чем-то иным. Первый - Жак Копо, второй - Луи Жу-ве, с третьим, Бертольтом Брехтом, они, конечно, не составляют трио или общую группу для фотографа; никто не видел этих троих вместе. Второй был учеником первого, третий во Франции человек со стороны. Однако мы попробуем прикинуться, будто они воплощают собою (следовало бы сказать: первый воплощает, второй раз-воплощает, третий демонстрирует) три связанные между собой

356

своей полярностью противоположные концепции места театра в обществе. Попробуем охарактеризовать эти три полюса не через то, как видятся различия общих принципов, опыта, рассудочных установок, не через различия драматургического материала и актерской игры, но как бы геометрически, через игру смещающихся точек, которые помечают физическое место театра в городе, в обществе». Я цитирую по памяти, проверьте. Далее Реньо начинает рассказывать о каждом из трех - об одном, о другом и о третьем. В чем я его упрекнул бы, - он минует первый и главный город, город Станиславский. Станиславский, я знаю, не один. Есть Немирович-Данченко. Маркс тоже не один, рядом всегда есть Энгельс.

Так вот, в сказке про художественный театр, про theatre d'art, есть четыре города. Они построены посреди обширной, полной противоречий, богатой силами и возможностями страны - страны Театр.

Театр исходит из желания перегруппировать свои силы и предназначить определенный артистический результат определенной публике. На протяжении своей истории театр руководствовался прежде всего привычкою: «Моя мать играла вот так, мой отец играл вот так, я попробовал все делать наоборот». Наверное, дедушка играл очень хорошо, отец не так хорошо, внук совсем уж не хорошо. Этот семейный театр со временем портится, ему грозит упадок. Тут появилась идея художественного театра. Она пришла в голову одному актеру - Станиславский был актером — и в голову Немировичу, который стал директором театра, режиссером, а актером не был. Они объединились, чтобы подправить театральное дело, чтобы делать нечто получше того, что они видели вокруг, чтобы открыть нечто иное. И тут им был необыкновенный фарт, какого не было ни у кого из хозяев других городов, кроме как у Брехта: им выпал автор, автор необъятный, - Чехов.

Отношения были не из легких. Чехов ничем не бывал доволен: на сцене слишком много шуму, слишком много того, слишком мало сего, не смеются, не надо плакать... Это бурное сотрудничество, когда я думаю о нем, ужасно меня волнует. Я представляю себе Станиславского, как он в «Чайке» играет Тригорина, играет его писателем, чуть-чуть претенциозным, чуточку жеманным, - очаровате-

357

лен, весь в белом, слова словно бы перебирает небрежно. Играет, играет, ждет от Чехова - как, мол. «Хммм... Только у Тригорина клетчатые панталоны, и он курит сигару. И дыра на подметке». Станиславский озадачен. Чехов ничего не добавляет. Несколько деталей, и автор разбивает образ Тригорина, рисовавшийся Станиславскому. Режиссеру понадобится время, чтобы понять: Чехов хотел подсказать ему — трагичность в том, что Тригорин, в сущности, персонаж жалкий. Немножечко вульгарен, тщеславен: писатель, которого никто не читает - одна Нина, обожающая его. Мы видим дырявые ботинки, клетчатые панталоны - понимаем, что она обманывается. Она обманывается, как все обманываются в любви. Тригорин не то, за что она его принимает... А мы, разве мы не так же клюем на приманку, на приманку иллюзий насчет той или того, кого мы любим? Вот о трагичности таких ошибок Чехов хотел сказать Станиславскому. Станиславскому повезло, Чехов был с ним рядом. У Копо автора не было. Он хотел пойти в обход, через классику: благодарение Богу, во Франции классики хоть отбавляй. Он выбрал Мольера - как мог бы выбрать Корнеля или Расина - вместо автора современного. Он принялся заниматься театром в противовес, вразрез тому, как заниматься им было принято в ту пору. Копо был до крайности жесток к театру-товару. Он восстал против людей, которые идут в театр пообедавши и собираются посмеяться, поразвлечься. Нет, нет, он не был прав: я вовсе не считаю всех этих людей достойными презрения. Они идут в театральный зал, чтобы вместе с другими посмотреть, как некие актеры представляют -может быть, плохо представляют - лица и положения, которые могут оказаться и не очень интересными, и не очень художественными. Но они делают усилие, выходя из дому, спасаясь от ужасной машины, которая их оттуда не отпускает, от телевизора, - они делают усилие, чтобы попасть куда-то в иное место, кого-то там увидеть (а, и ты здесь?!), с кем-то побыть вместе. Побыть вместе - это же восхитительно. Публика есть величайшая тайна театра. Почему они пришли? Почему решились прийти именно сегодня вечером именно сюда? Почему захотели познакомиться, может быть, немножечко полюбить друг друга? Нельзя просидеть несколько часов рядом с кем-то и вовсе не почувствовать хоть какой-то близо-

358

сти с соседом. Мы не можем определить характер этой близости, но она возникает, нечто завязывается — это уж точно. Потому что театр есть способ вырваться из отъединенное™ и очутиться в сообществе.

Прежде факт посещения театра казался более естественным, чем сегодня, когда иные соблазнительные возможности умножились... Любите ли вы театр? Раньше само собой разумелось - да, люблю. Сегодня это не так.

Я говорю об этом, чтоб не забывали: театр шире, чем theatre d'art, чем театр художественный; боюсь, Копо об этом забывал. Он говорил, что хотел уйти из театра, чтобы лучше служить ему.

Я не так уж хорошо знал Копо. Он повлиял на меня косвенно, через своих учеников. Я видел его во Флоренции, когда мне было одиннадцать; он ставил там один из самых интересных своих спектаклей - «Мистерию святой Оливы». Я видел его глазами ребенка, но не в этом дело. Он искал детей, чтобы они у него играли ангелов. Я был с мамой, меня ему показали, но он меня не взял: сказал, что я слишком черноволосый. Я как сейчас помню прикосновение его пальцев к волосам: «Слишком черные, - раздражает». Я потом видел его спектакль, три ангела несли каравеллу, это означало плавание по морю. Меня среди них не было, потому что я слишком черный. Но я не забыл Копо. Годы спустя его младший внук поступил в «Пикколо» учиться на машиниста сцены. Мне было приятно знать, что у нас за кулисами находится Копо. Одна семья, одна фамилия.

Для Копо театр - машина инфернальная. Надо выйти из этой машины. Зачем? Чтобы продолжать заниматься театром.

Копо никогда не совершал побега из города-театра ради реальности. Он расставался с неким учреждением, чтобы делать другой театр. Какой? У него было очень мистичное представление о театре, - требовательное, суровое. Он считал театр святыней. Святыне, говорил он, не послужишь языческими зрелищами бульваров. Он ошибался: толика святыни пребывает в самом жалком представлении для самой глупой публики. Тут тоже трепет. Если не быть психом, вообще не выйдешь на сцену. Исходно есть доля безумия в том, что вы вручаете свое сердце в руки людей, смотрящих на вас.

359

Копо грезил театром мистическим, это было утопией. Не говорил ли он сам, что он отдалился от театра, ибо спрашивал с актеров то, чего с них спрашивать может только Господь Бог. Все его оставили, но художественный театр Копо не остался без наследников.

Мы не знаем, какой театр рисовался Копо за пределами театра, но мы знаем: скорее всего, он хотел театр собирающий. Театр, где все делалось бы своими руками: комедианты должны были сами себе шить костюмы, лепить маски, вести жизнь мастеровых ремесленного цеха. Интуиция подсказывала ему необходимость основать школу. Он не мог задумать театр, не задумав школы. И я тоже. В начале пятидесятых годов я открыл школу, которую закрыл лет через пять или шесть. Я не мог допоздна репетировать по вечерам и на утро снова идти в школу, сил не было. Несколько лет назад я опять открыл школу, но на этот раз я приспособил занятия к себе, вроде как делал Жуве, умевший приноровиться к надобностям своих курсов. Хожу по утрам, когда могу, а во второй половине дня ученики ходят в театр на репетиции. Я с ними разговариваю, приглашаю их на сцену, занимаюсь с ними на ходу, в процессе театрального действия.

Иначе представить себе художественный театр нельзя: только со школой. Если школы нет, - риск стать эстетизирующим, даже бесплодным. Вот почему Станиславский занимался педагогикой. Все его ученики прошли его школу: Мейерхольд, Вахтангов, Ко-онен с Таировым. Все они его предали, но в том, как они сами преподавали, сверх всего иного сохранялась печать Станиславского. Сохранялись следы формации, школа. Копо по-своему понимал все это.

Теперь - третий, Жуве. Он был моим учителем. Станиславский-то был учителем всех, даже учителем Брехта, поверьте мне. Жуве ушел от Копо, который говорил о нем: «Он не ищет ничего, кроме успеха»; даже хуже, с нотой презрительной: «Он желает только успеха». Он сделал кинокарьеру, но на кино он плевать хотел, это я вам говорю, а я этого капризного мастера знал. Я в театре «Атеней» сидел и сидел в своем кресле. Он ничего мне не поручал, я не был его ассистентом. Он ничего особенного не говорил мне, у меня не было ощущения, что меня фаршируют доктринами. Что вообще он

360

говорил мне, этот человек? Недавно я ставил спектакль про него: Брижит Жак по записям его уроков сделала пьесу «Эльвира — театральная страсть», она у нас пошла. Вот у него не было чувства, что надо куда-то уйти и где-то там заниматься театром. Или что надо создавать иную школу. Он регулярно вел свой класс в консерватории, поскольку его учитель внушил ему: вести класс необходимо. Но он не открывал школы при своей труппе, которую он со временем создал. Жуве считал, что в театре, если иметь терпение, в конце концов всему научаешься: стареть или быть молодым, независимо от возраста. — Да, научаешься.

Жуве создал свой город, который также был слегка мистическим. То была мистика подмостков, труппы, короче, мистика театра. Я помню день, когда Жуве во Флоренции ждал своих актеров на репетицию «Школы жен», которую он привез на гастроли в Италию. Актеры играли эту «Школу жен» уж не помню сколько раз, но ., Жуве тем не менее хотел репетировать. Он сидел один-одинеше-i нек, когда, опоздав на три четвери часа, актеры явились с извине-■• ниями: мы пробежались по Флоренции, мы ведь здесь в первый раз. , , Он тогда ответил-. «Какая еще Флоренция? Рафаэль, Уффици? Вот ■■• ваша Флоренция, здесь!»

«Флоренция - это подмостки». Он замыкался в театре. Он не .у выходил отсюда. В этой замкнутости была своя святость. Он оста-si вался внутри профессии. Однажды я набрался храбрости и спро-.< сил его: «Что вы думаете о политике?» Он ответил мне: «Много чего думаю». «Но вы когда-нибудь за кого-нибудь голосуете?» Думаю, он никогда не голосовал, он не был ни на чьей стороне. Он был монах, светский монах. Жизнь его монашеская, но посвященная не Богу, а театру. Все остальное - и жизнь, и любовь, - все это его не г интересовало. Театр был абсолютом. К этому времени я понял, что А мне чего-то недостает. Я ушел от него, - пусть себе и дальше дела-.-.• ет очень хороший театр, очень хорошее кино, я же направился к ч четвертому городу.

г: Четвертый город принадлежит Брехту. Я встретился с ним слу-

ч; чайно, даже не поставив еще ни одной его пьесы. Это было в Бер-

! • лине. Я перед ним робел, обратился, конфузясь-. «Мэтр...» «Я не мэтр,

- возразил он, - я только обращаюсь с предложениями». Потом мы

561

разговорились, и в конце концов у него со мной установились какие-то связи, каких он не имел со своими сотрудниками. Я зачастил в Берлин, чтобы ходить в его театр, побыть рядом с ним, пока он репетирует, немножко поспорить, полчасика посидеть где-нибудь. Он учил меня, как быть человеком - с Богом или без Бога, с Флоренцией или без Флоренции, с Марксом или без Маркса. Мы должны быть людьми со своими собственными мыслями, убеждениями; только тогда, говорил он, мы можем работать в театре. Если ты, «развоплощенный комедиант», как выражался Жуве, так или иначе действуешь в жизни, ты можешь подойти к Гамлету. Если ты что-то с чем-то сопоставляешь, если ты атакуешь, если ты атакован, если ты любишь, если обманываешься, короче, если ты в житейском дерьме, - значит, ты можешь понять и рассказать историю Гамлета. Понять и рассказать историю Гамлета можно, имея личный опыт. Брехт научил меня также тому, что можно придавать вещам определенный смысл и в итоге самокритики, взглянуть на них иначе, отдать отчет в ошибке. Тогда я понял, что я могу репетировать с оголтелостью Жуве и в то же время ходить на выборы. Брехт открыл мне, как применять диалектику не только в театре, но и в быту. Он научил меня сомнению, научил мужеству подвергать проверке то, в чем всецело уверен. Когда я думаю о нем сегодня, мне больно видеть, как его противники представляют его человеком, который посягал на владение истиной в последней инстанции.

Когда я вошел в четвертый город, я понял, что путь моего формирования заканчивается. Все было прожито, испытано, принято, отвергнуто в сценических упражнениях, в повседневной театральной практике «Пикколо». Даже тогда, когда я на три года, с шестьдесят восьмого по семьдесят первый, уходил из «Пикколо» ради создания новой независимой труппы (группа «Театр и действие»), я продолжал жить в том направлении, которое было подсказано опытом пребывания в четвертом городе.

Я действовал в духе шестьдесят восьмого года, с той разницей, что труппу составили не молодые люди, которые хотели бы стать актерами, но профессионалы, которые в театре уже работали, которым вовсе не угрожала безработица и которые просто хотели объединиться вокруг меня с тем, чтобы завоевать автономию. У нас

362

было самоуправление. Нам было трудно, мы зависели от успеха, от ежевечерних сборов... Тем временем кругом орали: «Вот мы сейчас все перевернем, сделаем революцию, а они революции не сделали!» Группа актеров самоучредилась с тем, чтобы вывести художественный театр за привычный круг. Это был наш способ вступить в разногласие. Я, создавший театр, поставил себя насупротив его, против театра, против своего собственного театра. После трех лет этот опыт прекратился, - потому, во-первых, что у исторического движения ходы причудливы, а во-вторых потому, что счастье быть заодно обернулось не то чтобы озлоблением, скорее, взаимным непониманием. Изменилась общая ситуация.

Поскольку Грасси, которого пригласили руководить «Ла Скала», отказывался принять этот театр, если я не вернусь в «Пикколо», - я туда вернулся. К тому, с чего когда-то начинал, я пришел с новыми силами, вынесенными из только что пережитого приключения. Для меня было гражданским долгом - снова принять «Пикколо». Тогда один из моих ассистентов сказал мне: «Надо идти на то, чтобы растоптать тех, чьи идеи и вкусы не разделяешь». Я поразмыслил и написал ему: «Нет, не надо топтать самого скверного червя, бессмертен он или не бессмертен». Фраза немножко напоминает Чехова, она — от него, поскольку все четыре города - во мне.

Я не хотел быть учеником первого, или второго, или третьего, или четвертого. Я хотел, чтобы в «Пикколо» четверо обрели бы друг друга. За это я вел свой бой и за это держал пари. Всю жизнь.

Я работал в «Пикколо», который только что отпраздновал свое пятидесятилетие. Из трехсот пятидесяти спектаклей, поставленных здесь, двести двадцать пять - за моей подписью. Я оставляю по себе большую театральную библиотеку, так сказать, наследие. Я репетировал, я сидел в театре взаперти, но я исхитрялся выкроить чуточку времени, чтобы открыть книгу и поискать там слова, которых мне не хватало, чтобы понять жизнь, чтобы иметь привязанности, ну, и немного любви. Поскольку я вошел в четвертый город, я осознал обязанность предаться жизни. Вмешиваясь в жизнь, про-блематизируя ее, находясь с ней в неладах или в ладу, я смог стать человечнее и, пожалуй, смог понимать пьесы лучше. Чтобы понять, что хотел сказать Станиславскому Чехов, надо иметь собственный

богатый запас. Чтобы иметь его, надо познать себя и иметь отвагу окунаться в жизнь, жить ею вполне. Я иногда говорю моим ученикам и сейчас повторяю вам, пусть вы и не мои ученики: не живите вы, сжав кулаки и прижавшись к стене, пугаясь пространства... Вам, может быть, удастся прожить так до восьмидесяти лет. Ну, проживете вы долго, а толку? Нет. Делайте, что хочется, - вы пройдете че- ; рез страдания, вы растеряете иллюзии, но проживете как люди. \ Только жизнь, прожитая так, вообще стоит того, чтобы ее прожить. ' А иначе не стоит! То, о чем я говорю, относится и к художественному театру. Ведь это не просто артистическое творчество.

Меня спрашивают про моих учеников. Но, поскольку я сам не в школе сформировался, могу сказать, что в свой черед формировал каких-то людей помимо школы. Какой-то след от меня остался на каких-то актерах, режиссерах. «Отбросил на закате луч». Боб Уил-сон говорит, что решил заняться театром, увидев в одном моем спектакле, как работает свет. Он - сам светоч театра! - не стал копировать мое освещение, но благодаря мне понял значение света. Всякий раз, когда ты сам что-то делаешь как следует, ты кого-то учишь.

Может ли театр изменить мир? «Меня каждый день об этом спрашивают!» - говорил Брехт. Да, может. Как и музыка или иные искусства. На миллиметр. А может быть, он ничего не меняет, кроме себя самого. Для этого артист должен иметь мужество быть самим собою, защищать свои идеи и в то же время разбивать их, чтобы двигаться вперед. Отвага в признании своих ошибок, - сколько в ней благородства!

Что важнее всего? Важно не быть довольным собой, важно не останавливаться. Чтобы определить художественный театр, как я его понимаю, я воспользовался бы непереводимым фаустианским словом: «streben». Это означает - «тянуться к...», «выложиться с тем, чтобы...». «Streben» означает движение к чему-то, чего здесь нет. Такое движение требует большого усилия, но ты не можешь сказать, к чему ты тянешься, что это такое, - чувствуешь только необходимость этого, острую потребность. Когда ты прикоснешься, у тебя ощущение: еще нечто прорисовывается поодаль, - и тебя толкает дальше. Надо безостановочно двигаться к... Примерно так можно

364

было бы описать историю театра художественного, театра, всегда подвижного, всегда надеющегося достигнуть чего-то лучшего, чем вчера, проникнуть глубже в таинства жизни, которую театр славит даже в трагедии. Именно поэтому люди могут выдержать трагический спектакль, потому что в конце мертвые на сцене подымаются и благодарят публику. Точно так, как смерть, сидящая в кресле, приподымается со своего места и говорит вам: «Спасибо».