- •Учебное пособие

- •Предисловие

- •Глава 1 введение в микроэкономику

- •1.1. Эволюция экономической теории

- •1.2. Предмет и метод микроэкономики

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 2 спрос, предложение и рыночное равновесие

- •2.2. Предложение

- •3. Рыночное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 3 эластичность спроса и предложения

- •Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность спроса

- •3.2. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу

- •Эластичность предложения по цене. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное равновесие

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 4. Теория поведения потребителя

- •4.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ

- •4.2. Потребительский выбор и максимизация полезности (кардиналистский подход)

- •4.3. Анализ поведения потребителя на основе порядкового (ординалистского) подхода

- •4.4. Кривые «цена–потребление». Кривые индивидуального спроса

- •4.5. Кривые «доход–потребление». Кривые Энгеля

- •4.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •4.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 5 издержки и доходы фирмы. Теория производства и предложения благ

- •5.1. Понятие издержек и их виды. Понятия дохода и прибыли

- •5.2. Динамика объемов производства, издержек и доходов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 6 рыночное предложение в условиях совершенной конкуренции

- •6.1. Понятие и основные черты совершенной конкуренции

- •6.2. Спрос на рынке в условиях совершенной конкуренции

- •6.3. Издержки и предложение для фирмы в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.4. Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.5. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде

- •6.6. Рыночное предложение и равновесие в условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде

- •6.7. Эффективность совершенной конкуренции с точки зрения общественного благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 7 рыночное предложение в условиях монополии

- •7.1. Факторы монополизации и основные черты чистой монополии

- •7.2. Монопольная власть, ее источники и измерение

- •7.3. Механизм функционирования чистой монополии

- •7.4. Экономические последствия монополии

- •7.5. Оценка эффективности монополистической структуры с помощью излишков потребителя и производителя

- •7.6. Ценовая дискриминация

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 8. Антимонопольное регулирование

- •8.1. Антимонопольное законодательство и регулирование в странах с развитой рыночной экономикой

- •Антимонопольное законодательство в Беларуси

- •8.3. Регулирование деятельности монополий

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 9. Монополистическая конкуренция

- •9.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •9.2. Цена и объем производства в условиях монополистической конкуренции

- •9.3. Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность

- •9.4. Неценовая конкуренция и реклама

- •Толковый словарь основных понятий

- •Тема 10. Рыночное равновесие в условиях олигополии. Теория игр

- •10.1. Основные признаки олигополии

- •10.2. Элементы теории игр

- •Платежная матрица игры с доминирующей стратегией

- •Платежная матрица игры без доминирующей стратегии

- •Платежная матрица игры «дилемма заключенного»

- •10.3. Стратегии взаимодействия олигополистов

- •10.4. Лидерство по объему продаж (равновесие Штекельберга)

- •10.5. Лидерство в ценообразовании

- •10.6. Одновременное установление объемов продаж (равновесие Курно)

- •10.7. Модель ломаной кривой спроса

- •10.8. Одновременное установление цен (равновесие по Бертрану). Ценовые войны

- •10.9. Кооперативная игра (сговор)

- •10.10. Ценообразование по принципу «издержки плюс». Игра «угроза вхождению»

- •10.11. Роль неценовой конкуренции. Экономическая эффективность олигополии

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 11. Спрос на факторы производства: общий подход

- •11.1. Особенности факторных рынков

- •11. 2. Производственная функция

- •11. 3. Минимизация издержек и максимизация прибыли

- •11. 4. Эластичность спроса на ресурсы и факторы изменения спроса

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 12. Рынок труда и заработная плата

- •12.1. Рынок труда и его особенности

- •12.2. Спрос на труд. Предельный продукт труда. Предложение труда

- •12.3. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции

- •12.4. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции

- •12.5. Трудовые отношения и коллективные договоры

- •12.6. Сущность заработной платы

- •12.7. Формы и системы заработной платы

- •12.8. Дифференциация заработной платы

- •12.9. Дискриминация на рынке труда

- •12.10. Методы государственного регулирования заработной платы

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 13. Рынок капитала

- •13.1. Теория капитала. Основной и оборотный капитал

- •13.2. Процент и его экономическая природа. Равновесная ставка процента

- •13.3. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость

- •13.4. Модель «жизненного цикла». Межвременнóй выбор

- •13.5. Лизинг

- •13.6. Рынок ценных бумаг

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 14. Рынок земли и невозобновляемых природных ресурсов

- •14.1. Рынок земли и земельная рента

- •14.2. Особенности формирования спроса и предложения на невозобновляемые природные ресурсы

- •14.3. Влияние факторов на ценообразование невозобновляемых природных ресурсов

- •14.4. Политика использования невозобновляемых природных ресурсов

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 15. Экономическая прибыль и ее источники

- •15.1. Экономическая и нормальная прибыль

- •15.2. Источники прибыли

- •15.3. Функции прибыли

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 16. Доходы и уровень жизни населения

- •1. Доход и богатство

- •2. Показатели дифференциации доходов населения

- •Расчет децильного коэффициента, среднего, медианного и модального дохода

- •1. Показатели центральной тенденции ряда:

- •16.3. Уровень и качество жизни

- •4. Социальная политика

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 17. Общее равновесие и экономическая эффективность

- •17.1. Понятия частичного и общего равновесия

- •17.2. Эффективность обмена. Эффективность и справедливость

- •17.3. Эффективность производства

- •17.4. Эффективность структуры выпуска продукции

- •17.5. Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки благосостояния

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 18. Теория внешних эффектов

- •18.1. Понятие внешних эффектов

- •18.2. Ценообразование и внешние эффекты

- •18.3. Отрицательные внешние эффекты

- •18.4. Положительные внешние эффекты

- •18.5. Теорема Коуза

- •18.6. Регулирование внешних эффектов государством

- •18.7. Использование экономических инструментов

- •18.8. Директивное регулирование

- •18.9. Выбор между налогами и нормативами

- •18.10. Охрана окружающей среды

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 19. Общественые товары

- •19.1. Условия существования общественных товаров

- •19.2. Примеры общественных товаров

- •19.3. Эффективность производства общественных товаров

- •19.4. Формирование спроса на общественные товары и равновесный уровень их производства

- •19. 5. Практический выбор объема производства общественных товаров

- •19.6. Распределение общественных товаров

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 20. Асимметричность рыночной информации

- •20.1. Асимметричная информация: понятие, источники. Равновесие рынка с асимметричной информацией

- •20.2. Эффекты асимметричной информации

- •Варианты осуществления инвестиционного проекта

- •20.3. Преодоление информационной асимметричности

- •Толковый словарь основных понятий

- •Глава 21. Теория общественного выбора

- •21.1. Исходные положения теории общественного выбора

- •21.2. Общественный выбор в условиях прямой демократии

- •21.3. Общественный выбор в условиях представительной демократии

- •21.4. Экономика бюрократии

- •21.5. Фиаско государства

- •Толковый словарь основных понятий

16.3. Уровень и качество жизни

Уровень жизни – это социально-экономическая характеристика степени обеспечения физических, духовных и социальных потребностей людей. Определяется, с одной стороны, степенью развития самих потребностей людей, с другой – количеством и качеством жизненных благ и услуг, используемых для их удовлетворения. Среди личных потребностей людей различают:

1) материальные. К ним относятся потребности в предметах питания, одежде, жилье, в лечении, в транспорте и др.;

2) духовные. К ним относятся потребности, удовлетворяемые учреждениями науки, культуры, искусства, образования, детского воспитания;

3) социальные. К ним относятся потребности в обеспечении старости, в увеличении свободного времени, в равенстве мужчин и женщин, в свободе и всеобщности труда, в единстве коренных общественных интересов.

Уровень жизни можно оценивать в глобальном масштабе; в целом по стране (с учетом величины ее национального богатства); в отношении определенных регионов, социальных и демографических групп и слоев населения, отдельных людей.

Уровень жизни в широком смысле характеризуется совокупностью условий жизнедеятельности людей: реальными доходами населения, размерами потребления продовольственных и непродовольственных товаров, уровнем заработной платы и выплат из общественных фондов потребления, условиями труда, продолжительностью рабочего и свободного времени, жилищными условиями, развитостью систем образования, здравоохранения, культуры, состоянием окружающей среды и др.

Уровень жизни в узком смысле – это величина реальных доходов. Зная их размеры, можно судить о многих сторонах жизни человека. От величины реальных доходов зависит качество питания, условия жизни, полноценность отдыха и даже убеждения. Уровень жизни семьи зависит от уровня доходов членов семьи и от ее состава.

Различают четыре уровня жизни населения:

достаток – пользование благами, создающее возможности для всестороннего развития человека;

нормальный уровень – рациональное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее полное восстановление интеллектуальных и физических сил человека;

бедность – потребление благ, лишь позволяющее сохранить работоспособность (низшая граница воспроизводства трудовых ресурсов);

нищета – потребление минимально допустимого по биологическим критериям набора благ и услуг для поддержания жизнеспособности человека.

Существуют различные определения бедности. Согласно концепции ООН, бедность – состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни. В настоящее время под бедностью понимают не только нехватку денег, но и ограничение возможностей реализации потенциала человека из-за отсутствия достойной работы, удобного жилища, доступа к адекватному образованию и здравоохранению.

Бедным считается тот, кто имеет доход ниже черты бедности. Порог (черта) бедности – это сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, на который индивид или семья способны приобрести продукты питания, одежду и жилье. Порог бедности зависит от экономического уровня развития страны: в развитых странах он выше, в развивающихся – ниже. Чем ниже уровень требований, тем меньше людей оказывается за чертой бедности, и наоборот.

Выделяют абсолютную и относительную концепции бедности.

Под абсолютной бедностью понимается состояние, при котором человек на свой доход не может удовлетворить даже основные потребности в пище, жилище, одежде, тепле или может удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Количественным критерием является порог бедности. В странах Восточной Европы и СНГ в большинстве случаев используется абсолютная черта бедности, определенная на базе минимальной потребительской корзины, содержание которой варьируется в зависимости от страны. Всемирный Банк в качестве пороговых значений абсолютной бедности использует 1 (минимальный стандарт уровня жизни) или 2 (черта бедности в странах со средним уровнем дохода на душу населения) доллара США в день по паритету покупательной способности (ППС). ППС – ценовой индекс, характеризующий соотношение между двумя (или несколькими) валютами по их покупательной способности к определенному набору товаров и услуг. В 2001 г. 1,1 млрд. чел. жили менее чем на 1$ в день, менее чем на 2$ в день – более половины населения развивающихся стран (или 2,7 млрд. чел.).

Относительная бедность предполагает возможность удовлетворения физиологических потребностей, но наличие проблем в сфере социальных или политических отношений, проведении отдыха и т.п. В концепции относительной бедности за границу бедности принимается определенное соотношение между наиболее низкими доходами и размером среднего (медианного) дохода. Лица, чьи доходы по отношению к среднему (медианному) уровню окажутся ниже установленного соотношения, относятся к бедным слоям. Так, в США семья считается бедной, если она тратит на питание более одной трети своих доходов.

Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. В стране может быть ликвидирована абсолютная бедность, но останется относительная. Неравенство неизбежно присуще развитым обществам. Относительная бедность сохраняется даже в том случае, если стандарты жизни всех слоев общества повышаются.

Для оценки бедности используются следующие показатели:

1. Дефицит дохода бедных домохозяйств – это сумма денежных средств, необходимых для повышения доходов бедных домохозяйств до границы бедности. Показатель используется для оценки стоимости мероприятий по социальной поддержке и рассчитывается по домохозяйствам разных типов, так как для каждого домохозяйства существует своя граница бедности из-за неодинакового состава и сочетания половозрастных характеристик ее членов;

2. Промежуток низкого дохода – это отношение дефицита дохода к границе бедности (прожиточному минимуму). Показатель рассчитывается в процентах и используется при хронологических и территориальных сопоставлениях. Произведение промежутка низкого дохода на численность бедных показывает величину социальных трансфертов, необходимых для того, чтобы покончить с абсолютной бедностью;

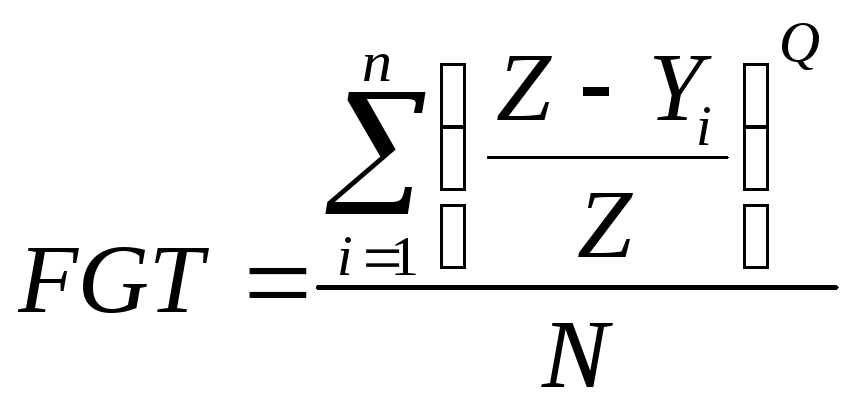

3. Индекс FGT (Foster-Greer-Thorbecke) – один из синтетических индексов бедности, позволяющих дать ее многомерную оценку:

,

(16.7)

,

(16.7)

где Yi – душевой доход;

Z – величина прожиточного минимума (черта бедности);

N – численность отдельной социально-демографической группы или населения в целом;

n – численность бедных;

Q – степень индекса.

Рассчитываются три варианта индекса. Индекс нулевой степени (Q=0), или коэффициент бедности, определяет долю населения с доходами ниже прожиточного минимума; показатель показывает только распространение бедности, но не позволяет определить, насколько доходы (расходы или потребление) бедных ниже границы бедности. Индекс первой степени (Q=1) – это средняя величина недостающего дохода (в % к прожиточному минимуму), то есть дохода, который необходимо доплатить каждому бедному, чтобы преодолеть бедность, это показатель остроты бедности. Индекс второй степени (Q=2) отражает глубину бедности: этот индекс очень чувствителен к доле самых малообеспеченных в общей совокупности бедных, так как здесь величина индивидуального недостающего дохода возводится в квадрат. Показатели глубины бедности (степени обеднения) и остроты бедности характеризуют не только распространение бедности, но и дефицитность материального состояния этой части населения;

4. Уровень бедности (коэффициент бедности, или масштаб бедности) – это удельный вес бедных в общей численности населения;

5. Синтетический индикатор бедности (Sen-индекс):

![]() ,

(16.8)

,

(16.8)

где S – Sen-индекс;

L – доля бедного населения;

N – промежуток низкого дохода;

![]() –средний доход

бедных домохозяйств;

–средний доход

бедных домохозяйств;

Р – граница бедности;

Gp – коэффициент Джини для бедных домохозяйств.

Sen-индекс представляет собой взвешенную сумму дефицитов доходов домохозяйств, отнесенных к бедным. Показатель оценивает воздействие на бедность таких факторов, как уровень нехватки материальных средств бедных, степень расслоения бедных по доходам и распространение данного явления, и варьирует от 0 до 1. При S = 0 в группе бедных нет ни одного домохозяйства либо бедные имеют равные доли доходов. При S = 1 все домохозяйства включаются в группу бедных либо все доходы бедных семей принадлежат одному домохозяйству.

Для всех бедных или бедствующих стран характерен так называемый «порочный круг нищеты». Поскольку доход населения в этих странах очень низок, людям хватает средств только на удовлетворение самых насущных потребностей. Поэтому у них не остается денег на сбережения и накопление капиталов. Без сбережений нет инвестиций. А там, где нет инвестиций в наукоемкие технологии, производительность труда будет оставаться крайне низкой. Низкая производительность общественного труда, в свою очередь, ведет к низкому уровню доходов населения и экономическому отставанию страны.

Показатели уровня жизни подразделяют на общие и частные, экономические и социально-демографические, объективные и субъективные, стоимостные и натуральные, количественные и качественные.

Количественные показатели уровня жизни показывают объем потребления материальных благ и услуг. Качественные показатели отражают качественную сторону благосостояния населения (уровень образования, квалификация, структура потребления благ, услуг, питания, обеспеченность предметами длительного пользования).

К стоимостным показателям уровня жизни относятся все показатели в денежной форме (объем услуг, перевозок, товарооборот, денежные вклады и накопления и т.п.). Натуральные показатели имеют натуральные единицы измерения (кг, шт., кв.м, куб.м и т.д.) – обеспеченность жильем, имуществом, товарами культурно-бытового назначения, потребление продуктов питания, энергии.

Общие показатели отражают общие достижения социально-экономического развития страны. Это размеры (на душу населения) национального дохода, фонда потребления (продукция отраслей экономики, идущая непосредственно на потребительские цели) и др. Частные показатели определяются уровнем развития общества, но имеют бóльшую детализацию и конкретизируются по отдельным группам населения, территориям и т.д. (уровень потребления продовольствия и других товаров и услуг; обеспеченность жильем и благоустройство быта; уровень социально-культурного обслуживания; условия труда; социальное обеспечение; условия воспитания детей).

Деление показателей уровня жизни на объективные и субъективные связано с характеристикой изменений в жизнедеятельности людей: первые имеют объективную (техническую, экономическую и т.д.) базу, вторые – субъективное мнение, субъективную оценку удовлетворенности доходами, работой, семейными отношениями, образом жизни отдельных лиц и групп населения. Субъективную оценку отражает концепция качества жизни.

Экономические показатели уровня жизни дают представление об уровне экономического развития общества и благосостоянии каждого человека (занятость, номинальные и реальные доходы) и проявляются в величине и дифференциации доходов населения. Социально-демографические показатели характеризуют профессионально-квалификационный и половозрастной состав населения, физическое воспроизводство рабочей силы и связаны с развитием социальной сферы экономики (изменение численности населения, продолжительности жизни).

Для сравнения уровня жизни при международных сопоставлениях используются такие показатели, как:

1.Величина душевого потребления ВВП по паритету покупательной способности (ППС). За 2001 г. по данному показателю среди стран СНГ первое место занимает Республика Беларусь. По сравнению с ней душевой фонд личного потребления России по ППС составлял 75,3 %, Украины – 50,8, Казахстана – 79,4, Узбекистана – 87,4, Кыргызстана – 37,0, Таджикистана – 21,1 %. Среди стран с развитой рыночной экономикой первые три места занимают США, Швейцария и Великобритания. Душевой фонд личного потребления в этих странах превышает аналогичный показатель Республики Беларусь в 5,1, 4,2 и 3,4 раза соответственно.

2. Среднемесячная заработная плата с учетом ППС национальных валют. Так, в 2001 г. ее уровень по сравнению с Республикой Беларусь составлял в России 84,0 %, Казахстане – 103,1, Украине – 66,0 %.

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), или индекс человеческого развития (ИЧР), – это средняя арифметическая из трех индексов (уровень страны соотносится с наивысшими уровнями соответствующих показателей):

1) ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (максимальный уровень – 40000 долларов США);

2) ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении (считается равной 85 годам);

3) уровень образования (характеризуется грамотностью взрослого населения и охватом образованием всех ступеней на уровне 100 %).

Величина индекса изменяется от 0 до 1. Если ИЧПР (ИЧР) меньше 0,5, страна относится к группе стран с низким уровнем развития; от 0,5 до 0,8 – со средним; от 0,8 до 1,0 – с высоким уровнем развития. По оценкам ПРООН в 1997 г. первые три места по данному показателю занимали Канада, Норвегия и США. Россия находилась на 71-ом месте, Литва – 62-ом, Беларусь – 60-ом, Эстония – на 54-ом месте.

Система показателей уровня жизни, разработанная ООН в 1978 г., включает 12 основных групп показателей: 1) рождаемость, смертность и другие демографические характеристики населения; 2) санитарно-гигиенические условия жизни; 3) потребление продовольственных товаров; 4) жилищные условия; 5) образование и культура; 6) условия труда и занятость; 7) доходы и расходы населения; 8) стоимость жизни и потребительские цены; 9) транспортные средства; 10) организация отдыха; 11) социальное обеспечение; 12) свобода личности.

В Беларуси основными социально-экономическими показателями уровня жизни служат номинальные и реальные доходы на душу населения, номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработная плата, средний и реальный размер назначенной месячной пенсии.

Наряду с понятием «уровень жизни», ключевыми для понимания путей развития любого общества является понятие «качество жизни». Качество жизни – это оценка совокупности условий социального, умственного и физического благополучия, как они понимаются отдельным человеком или группой людей. Качество жизни населения того или иного государства определяется экономическими, социальными, демографическими, экологическими, географическими, политическими и моральными факторами.

К объективным факторам можно отнести: потребление продуктов питания, обеспеченность товарами и услугами, жилищные условия, уровень занятости, образования, социального обеспечения и др.

Среди субъективных факторов выделяют: удовлетворенность человека работой и жизненными условиями, социальным статусом, финансовым положением и др. Организация экономического сотрудничества и развития, характеризуя качество жизни, выделяет восемь основных аспектов жизнедеятельности человека: здоровье, развитие через образование, занятость и качество трудовой жизни, досуг и отдых, состояние потребительского рынка товаров и услуг, окружающей среды, личная безопасность, социальные возможности и социальная активность.

Качество жизни определяется также уровнем физического и психического здоровья, культурного и интеллектуального потенциала. Оно зависит от количества свободного времени, расходов на услуги, отдых, культурный досуг, туризм и путешествия. Одним из индикаторов качества жизни является благополучие семьи, в формировании которого важную роль играют психосоциальные и духовно-нравственные аспекты. Важное влияние на качество жизни оказывают уровень информированности населения и доступности информации, степень гражданских и политических свобод.

Уровень жизни выступает в неразрывном единстве с образом жизни людей. Образ жизни – это социально-экономическая категория, выражающая вид, способ жизнедеятельности людей (общества, социального слоя, личности) в национальном и мировом сообществе. Образ жизни охватывает различные стороны жизнедеятельности человека:

труд, формы его социальной организации;

быт, формы использования свободного времени;

участие в политической и общественной жизни;

формы удовлетворения материальных и духовных потребностей;

правила и нормы поведения людей, вошедшие в повседневную практику.

Поэтому на образе жизни сказываются не только экономические отношения, но и общественно-политический строй, культура и мировоззрение людей в той или иной формации, на той или иной стадии общественного роста. В свою очередь, образ жизни оказывает активное влияние на экономические и общественно-политические процессы в обществе.

Понятия образа жизни и уровня жизни взаимосвязаны, но не являются тождественными. Например, показатели уровня жизни могут характеризовать и образ жизни. Однако уровень жизни представляет собой только одно из условий формирования образа жизни, активно воздействует на жизнедеятельность людей. Вместе с тем при одном и том же уровне жизни образ жизни может существенно отличаться.