- •Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь

- •Введение

- •Раздел 1. Физиология и биохимия растительной клетки

- •Работа 1. Проницаемость живой и мертвой протоплазмы

- •Работа 2. Влияние ионов калия и кальция на состояние протоплазмы

- •Работа 3. Определение редуцирующих сахаров

- •Работа 4. Определение кислотного числа жиров

- •Работа 5. Определение изоэлектрической точки белка

- •Работа 6. Обнаружение дегидрогеназ в растительных тканях

- •Работа 7. Газометрическое определение активности каталазы растительных тканей

- •Работа 8. Влияние кислотности среды на активность каталазы

- •Работа 9. Влияние температуры на скорость гидролиза крахмала амилазами

- •Раздел 2. Водный обмен растений

- •Работа 10. Определение содержания воды и сухого вещества в растительном материале

- •Работа 11. Получение полупроницаемой перепонки и наблюдение явлений осмоса

- •Работа 12. Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке

- •Работа 13. Определение водного потенциала растительных тканей с помощью рефрактометра (по н. А. Максимову и н. С. Петинову)

- •Работа 14. Определение осмотического потенциала клеточного сока методом плазмолиза

- •Работа 15. Влияние света и влажности воздуха на транспирацию

- •Работа 16. Определение интенсивности транспирации по методу л.А.Иванова (при помощи торсионных весов)

- •Работа 17. Определение относительной транспирации

- •Работа 18. Определение интенсивности транспирации объёмным методом (в модификации в. П. Моисеева)

- •Работа 19. Определение водного дефицита растений

- •Раздел 3. Фотосинтез

- •Работа 20. Изучение химических свойств пигментов зеленого листа

- •Работа 21. Оптические свойства пигментов

- •Работа 22. Определение содержания хлорофилла в листьях

- •Работа 23. Определение интенсивности истинного фотосинтеза по количеству накопленного сухого вещества

- •Работа 24. Определение чистой продуктивности фотосинтеза

- •Раздел 7. Дыхание растений

- •Работа 25. Расходование органических веществ на дыхание

- •Работа 26. Влияние температуры на интенсивность дыхания

- •Работа 27. Определение величины дыхательного коэффициента

- •Раздел 8. Минеральное питание растений

- •Работа 28. Влияние отдельных элементов минерального питания на рост и развитие растений

- •156,36 Г MgSо42н2о содержит 32,06 г s,

- •Работа 29. Определение общей и рабочей адсорбирующей поверхности корней методом д. А. Сабинина и и. И. Колосова

- •Работа 30. Влияние концентрации раствора аммиачной селитры (нитрата аммония) на прорастание семян

- •Работа 31. Антагонизм ионов

- •Раздел 9. Рост и развитие растений

- •Работа 32. Влияние света на рост растений

- •Работа 33. Влияние температуры на рост растений

- •Работа 34. Влияние гетероауксина на рост корней

- •Работа 35. Влияние гетероауксина на укоренение черенков

- •Работа 36. Обнаружение углеводов при прорастании семян масличных культур

- •Раздел 10. Приспособление и устойчивость растений

- •Работа 37. Влияние температуры на прорастание семян

- •Работа 38. Защитное действие сахара на протоплазму при замораживании

- •Работа 39. Определение солеустойчивости растений

- •Раздел 11. Физиология и биохимия формирования качества урожая сельскохозяйственных культур

- •Работа 40. Определение белка в семенах по биуретовой реакции

- •Работа 41. Определение содержания клейковины в зерне

- •Работа 42. Определение индекса деформации клейковины

- •Работа 43. Колориметрический метод определения сахаров

- •Работа 44. Определение содержания крахмала поляриметрическим методом

- •Работа 45. Определение содержания масла в семенах при помощи рефрактометра (по а.И. Ермакову)

- •Работа 46. Быстрый рефрактометрический метод определения йодного числа жиров

- •Работа 47. Определение общей кислотности растительных тканей

- •Работа 48. Обнаружение алкалоидов в растениях

- •Работа 49. Обнаружение дубильных веществ в растениях

- •Работа 50. Определение аскорбиновой кислоты (витамина с)

- •Работа 51. Количественное определение каротина

- •Список литературы

- •Раздел 1. Физиология и биохимия растительной клетки 4

- •Раздел 2. Водный обмен растений 22

- •Раздел 3. Фотосинтез 45

- •Виктор Потапович Моисеев, Николай Петрович Решецкий

- •213407 Г. Горки Могилевской обл., ул. Мичурина, 5

Работа 4. Определение кислотного числа жиров

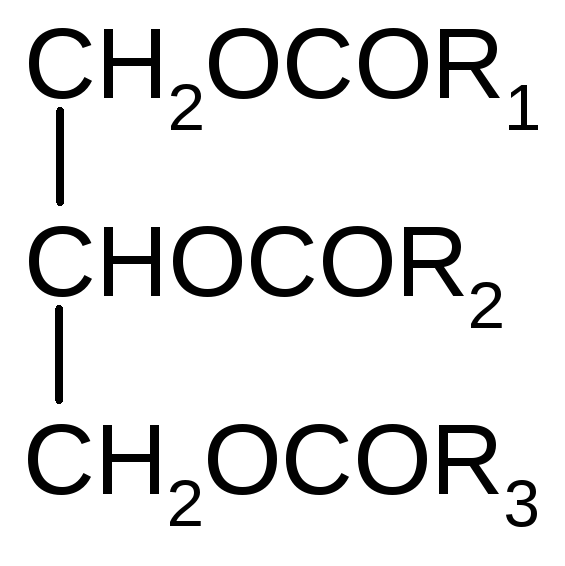

Жиры – это сложные эфиры высокомолекулярных карбоновых кислот (жирных кислот) и трехатомного спирта глицерина. Жиры являются основными запасными веществами растений, в большом количестве они накапливаются в семенах масличных культур (до 35…60 %).

При прорастании семян происходит интенсивный гидролиз и окисление жиров, а освобождаемая при этом энергия используется в процессах жизнедеятельности. Гидролиз жиров происходит по схеме:

+ 3Н2О → С3Н5(ОН)3 + R1-COOH + R2-COOH + R3-COOH

где С3Н5(ОН)3 – спирт глицерин,

R1-3-COOH – остатки жирных кислот.

При гидролизе и окислении жиров происходит накоплением свободных жирных кислот. Показателем, характеризующим содержание в жирах свободных жирных кислот, является кислотное число.

Кислотное число жира – это количество миллиграммов гидроксида калия, которое необходимо для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г жира.

Чем выше кислотное число, тем ниже качество жира. Величина этого показателя изменяется при созревании, хранении и прорастании семян, хранении жиров.

Для определения кислотного числа жиров их растворяют в смеси спирта с эфиром, а затем титруют 0,1 н. гидроксидом калия в присутствии фенолфталеина.

Цель работы. Определить кислотное число жиров различных культур и различных сроков хранения.

Ход работы. В сухую взвешенную колбу на 50 мл вносят около 1 г жира (масла) и взвешивают на аналитических весах. Точную навеску масла определяют по разности между вторым (колба + жир) и первым (пустая колба) взвешиваниями.

В колбу приливают 30 мл нейтрализованной смеси спирта с эфиром, закрывают корковыми пробками и перемешивают до растворения масла. Затем к раствору масла прибавляют 4…5 капель 1 %-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют 0,1 н. водным раствором КОН до ярко-розовой окраски. При анализе темно-окрашенного масла используют 1 %-ный спиртовой раствор тимолфталеина и титруют до появления синего окрашивания. Одновременно производят контрольное титрование 30 мл смеси спирта с эфиром.

Кислотное число жира вычисляют по формуле:

Х

=

![]() ,

,

где Х – кислотное число, мг КОН на 1г жира;

а – объем 0,1 н. раствора КОН, пошедшего на титрование навески жира, мл;

в – объем 0,1 н. раствора КОН, пошедшего на контрольное титрование, мл;

Т – поправка к титру КОН;

Н – масса навески жира, взятой для анализа, г;

5,61 – 0,1 молекулярной массы КОН.

Полученные результаты заносят в табл. 4 и делают выводы.

Т а б л и ц а 4. Определение кислотного числа жиров

|

Вид жира |

Срок хранения |

Навеска, г |

Количество мл КОН, пошедшее на титрование |

Кислотное число жира | |

|

опытной пробы |

контрольной пробы | ||||

|

|

|

|

|

|

|

Вопросы:

Какие вещества называются липидами? Какие функции выполняют липиды в растениях?

Какое строение имеют жиры? Какие жирные кислоты входят в состав растительных жиров, их классификация и свойства?

Назовите константы жиров, объясните, какие свойства жиров они характеризуют.

Материалы и оборудование: растительные масла, животный жир, маргарин, сливочное масло (разных сроков хранения); нейтрализованная смесь 96 %-ного этилового спирта с серным эфиром (1:2), 0,1 н. водный раствор КОН (5,61 г КОН растворяют в 1 л воды), 1 %-ный спиртовой раствор тимолфталеина, мерные цилиндры на 50 мл, конические колбы на 100 мл, весы, титровальные бюретки.