- •Содержание предмета гистологии, ее задачи, связь с другими дисциплинами и значение для медицины

- •Краткий очерк развития гистологии

- •Методы исследования в гистологии

- •Приготовление гистологических препаратов

- •Методы микроскопирования гистологических структур

- •Цитология

- •Основные положения клеточной теории

- •Меры длины, применяемые в цитологии

- •Общая организация животных клеток

- •Структурные компоненты клетки

- •Клеточная оболочка (плазмолемма, цитолемма)

- •Транспорт через цитолемму

- •Органеллы

- •Органеллы, имеющие мембранное строение

- •Органеллы, не имеющие мембранного строения

- •Органеллы цитоскелета

- •Органеллы специального назначения

- •Включения

- •Жизненный (клеточный) цикл клетки

- •Деление клеток: митоз

- •Радиационные аспекты реактивности клеток

- •Основы эмбриологии человека

- •Основные характеристики половых клеток

- •Этапы эмбриогенеза

- •Критические периоды развития

- •Введение в учение о тканях

- •Эпителиальные ткани

- •Железистый эпителий

- •Кровь и лимфа

- •Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты

- •1. Ядро.

- •2. Рибосомы.

- •3. Микроворсинки.

- •4. Центриоль.

- •Гемопоэз

- •Соединительные ткани

- •Собственно соединительная ткань

- •Волокнистые соединительные ткани

- •Соединительная ткань со специальными свойствами

- •Скелетные соединительные ткани

- •Хрящевые ткани

- •Костная ткань

- •Гистологическое строение трубчатой кости

- •Мышечные ткани

- •Гладкая мышечная ткань

- •Поперечнополосатая мышечная ткань

- •Нервная ткань

- •Нервные клетки (нейроциты, нейроны)

- •Классификации нейронов

- •Внутреннее строение нейронов

- •Аксональный транспорт

- •Нейроглия (глиоциты)

- •Нервные волокна

- •Регенерация нейронов и нервных волокон

- •Межнейрональные синапсы

- •Синаптическая передача

- •Эффекторные нервные окончания

- •Рецепторные (чувствительные) нервные окончания (рецепторы)

- •Рефлекторные дуги

- •Введение в частную гистологию

- •Органы нервной системы

- •Периферическая нервная система Нерв

- •Чувствительные нервные узлы

- •Центральная нервная система

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Ствол мозга

- •Мозжечок.

- •Кора больших полушарий головного мозга.

- •Модульный принцип организации коры мозга

- •Вегетативная нервная система

- •Пластичность нервной системы

- •Органы чувств

- •Орган обоняния

- •Орган зрения

- •Строение глазного яблока

- •Реснитчатое (цилиарное) тело

- •Радужная оболочка (радужка)

- •Хрусталик

- •Стекловидное тело

- •Сетчатая оболочка (сетчатка)

- •Орган вкуса

- •Орган слуха и равновесия

- •Внутреннее ухо

- •Вестибулярная часть перепончатого лабиринта

- •Сердечно-сосудистая система

- •Артерии

- •Микроциркуляторное русло

- •Органы кроветворения и иммунной защиты

- •Красный костный мозг (medulla ossium rubra)

- •Вилочковая железа (thymus)

- •Лимфатические узлы (nodi lymphatica)

- •Гемолимфатические узлы (nodi lymphatici haemalis)

- •Селезенка (splen, lien)

- •Миндалины

- •Червеобразный отросток (appendix vermiformis)

- •Эндокринная система

- •Классификация органов эндокринной системы

- •Гипофиз (Hypophysis cerebri)

- •I. Передняя доля гипофиза.

- •II. Средняя доля гипофиза.

- •Эпифиз (шишковидное тело)

- •Щитовидная железа (Glandula thyroidea)

- •Околощитовидные железы (Glandula parathyroidea)

- •Кожа и ее производные.

- •Производные кожи Волосы

- •Потовые железы

- •Сальные железы

- •Дыхательная система

- •Носовая полость

- •Гортань

- •Пищеварительная система

- •Общий план строения стенки пищеварительной трубки

- •Передний отдел пищеварительной системы

- •Твердое и мягкое небо. Язычок

- •Большие слюнные железы

- •Подчелюстные слюнные железы (gl. Submaxillare)

- •Миндалины

- •Гистофизиология процессов пищеварения и всасывания в тонком кишечнике

- •Структурные особенности отделов тонкой кишки

- •Прямая кишка

- •Мочевыделительная система

- •Гистофизиология нефрона

- •Эндокринная система почек

- •Простагландиновый аппарат

- •Мочеотводящие пути

- •Почечные чашечки и лоханки

- •Мочеточники

- •Мочевой пузырь

- •Мочеиспускательный канал

- •Половая система

- •Мужская половая система

- •Семявыносящие пути

- •Добавочные железы мужской половой системы

- •Бульбоуретальные (Куперовы) железы

- •Женская половая система

- •1. Складки слизистой оболочки покрытые реснитчатым эпителием.

- •2. Собственная пластинка слизистой оболочки.

- •3. Мышечная оболочка.

- •4. Кровенос-ный сосуд.

- •Наружные половые органы женщины

- •Овариально-менструальный цикл

Основные положения клеточной теории

Клетки открыты в 1665 г. Р. Гуком. Клеточная теория, одно из величайших открытий 19-го века, была сформулирована в 1838 г. немецкими учёными М. Шлейденом и Т. Шванном, а в дальнейшем развита и дополнена Р. Вирховым. Клеточная теория включает в себя следующие положения:

1.Клетка является наименьшей единицей живого.

2.Клетки разных организмов имеют сходное строение, что свидетельствует о единстве живой природы.

3.Размножение клеток происходит путём деления исходной, материнской клетки (постулат: каждая клетка - из клетки).

4.Многоклеточные организмы состоят из сложных ансамблей клеток и их производных, объединённых в системы тканей и органов, а последние - в целостный организм с помощью нервных, гуморальных и иммунных механизмов регуляции.

Клеточная теория объединила представления о клетке как наименьшей структурной, генетической и функциональной единице животных и растительных организмов. Она вооружила биологию и медицину пониманием общих закономерностей строения живого.

Меры длины, применяемые в цитологии

1 мкм (микрометр) – 10–3 мм (10–6 м)

1 нм (нанометр) – 10–3 η (10–9 м)

1 A (амстрем) – 0,1 нм (10–10 м)

Общая организация животных клеток

Все клетки организма человека и животных имеют общий план строения. Они состоят из цитоплазмы и ядра и отделены от окружающей среды клеточной оболочкой.

Организм человека состоит примерно из 1013 клеток, подразделяющихся более чем на 200 типов. В зависимости от своей функциональной специализации, различные клетки организма могут значительно отличаться по своей форме, величине и внутреннему устройству. В организме человека встречаются круглые (клетки крови), плоские, кубические, призматические (эпителиальные), веретеновидные (мышечные), отростчатые (нервные) клетки. Их размеры колеблются от 4-5 мкм (клетки-зёрна мозжечка и малые лимфоциты) до 250 мкм (яйцеклетка). Отростки некоторых нервных клеток имеют длину более 1 метра (у нейронов спинного мозга, отростки которых идут до кончиков пальцев конечностей). При этом форма, величина и внутреннее строение клеток всегда наилучшим образом соответствуют выполняемым ими функциям.

Структурные компоненты клетки

Цитоплазма – часть клетки, отделённая от окружающей среды клеточной оболочкой и включающая в себя гиалоплазму, органеллы и включения.

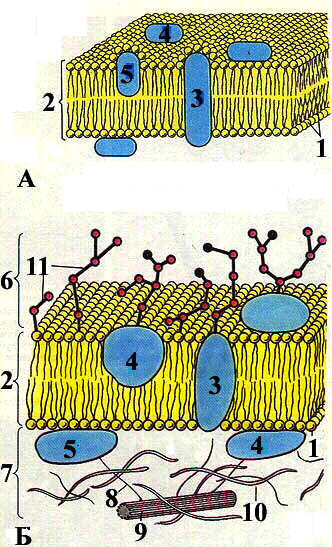

Все мембраны в клетках имеют общий план строения, который обобщён в понятии универсальная биологическая мембрана (рис. 2- 1А).

У ниверсальная

биологическая мембрана

образована двойным слоем молекул

фосфолипидов общей толщиной 6 мкм. При

этом гидрофобные хвосты молекул

фосфолипидов обращены внутрь, навстречу

друг другу, а полярные гидрофильные

головки обращены наружу мембраны,

навстречу воде. Липиды обеспечивают

основные физико-химические свойства

мембран, в частности, их текучесть

при температуре тела. В этот двойной

слой липидов встроены белки. Их

подразделяют на интегральные

(пронизывают весь бислой липидов),

полуинтегральные

(проникают до половины липидного

бислоя), или поверностные (располагаются

на внутренней или наружной поверхности

липидного бислоя).

ниверсальная

биологическая мембрана

образована двойным слоем молекул

фосфолипидов общей толщиной 6 мкм. При

этом гидрофобные хвосты молекул

фосфолипидов обращены внутрь, навстречу

друг другу, а полярные гидрофильные

головки обращены наружу мембраны,

навстречу воде. Липиды обеспечивают

основные физико-химические свойства

мембран, в частности, их текучесть

при температуре тела. В этот двойной

слой липидов встроены белки. Их

подразделяют на интегральные

(пронизывают весь бислой липидов),

полуинтегральные

(проникают до половины липидного

бислоя), или поверностные (располагаются

на внутренней или наружной поверхности

липидного бислоя).

Рис. 2-1. Строение биологической мембраны (А) и клеточной оболочки (Б).

1. Молекула липида.

2. Бислой липидов.

3. Интегральные белки.

4. Полуинтегральные белки.

5. Периферические белки.

6. Гликокаликс.

7. Подмембранный слой.

8. Микрофиламенты.

9. Микротрубочки.

10. Микрофибриллы.

11. Молекулы гликопротеинов и гликолипидов.

(По О. В. Волковой, Ю. К. Елецкому).

При этом белковые молекулы располагаются в липидном бислое мозаично и могут «плавать» в «липидном море» наподобие айсбергов, благодаря текучести мембран. По своей функции эти белки могут быть структурными (поддерживать определённую структуру мембраны), рецепторными (образовывать рецепторы биологически активных веществ), транспортными (осуществляют транспорт веществ через мембрану) и ферментными (катализируют определённые химические реакции). Эта наиболее признанная в настоящее время жидкостно-мозаичная модель биологической мембраны была предложена в 1972 г. Singer и Nikolson.

Мембраны выполняют в клетке разграничительную функцию. Они разделяют клетку на отсеки, компартменты, в которых процессы и химические реакции могут идти независимо друг от друга. Например, агрессивные гидролитические ферменты лизосом, способные расщеплять большинство органических молекул, отделены от остальной цитоплазмы с помощью мемраны. В случае её разрушения происходит самопереваривание и гибель клетки.

Имея общий план строения, разные биологические мембраны клетки различаются по своему химическому составу, организации и свойствам, в зависимости от функций структур, которые они образуют.