- •Содержание предмета гистологии, ее задачи, связь с другими дисциплинами и значение для медицины

- •Краткий очерк развития гистологии

- •Методы исследования в гистологии

- •Приготовление гистологических препаратов

- •Методы микроскопирования гистологических структур

- •Цитология

- •Основные положения клеточной теории

- •Меры длины, применяемые в цитологии

- •Общая организация животных клеток

- •Структурные компоненты клетки

- •Клеточная оболочка (плазмолемма, цитолемма)

- •Транспорт через цитолемму

- •Органеллы

- •Органеллы, имеющие мембранное строение

- •Органеллы, не имеющие мембранного строения

- •Органеллы цитоскелета

- •Органеллы специального назначения

- •Включения

- •Жизненный (клеточный) цикл клетки

- •Деление клеток: митоз

- •Радиационные аспекты реактивности клеток

- •Основы эмбриологии человека

- •Основные характеристики половых клеток

- •Этапы эмбриогенеза

- •Критические периоды развития

- •Введение в учение о тканях

- •Эпителиальные ткани

- •Железистый эпителий

- •Кровь и лимфа

- •Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты

- •1. Ядро.

- •2. Рибосомы.

- •3. Микроворсинки.

- •4. Центриоль.

- •Гемопоэз

- •Соединительные ткани

- •Собственно соединительная ткань

- •Волокнистые соединительные ткани

- •Соединительная ткань со специальными свойствами

- •Скелетные соединительные ткани

- •Хрящевые ткани

- •Костная ткань

- •Гистологическое строение трубчатой кости

- •Мышечные ткани

- •Гладкая мышечная ткань

- •Поперечнополосатая мышечная ткань

- •Нервная ткань

- •Нервные клетки (нейроциты, нейроны)

- •Классификации нейронов

- •Внутреннее строение нейронов

- •Аксональный транспорт

- •Нейроглия (глиоциты)

- •Нервные волокна

- •Регенерация нейронов и нервных волокон

- •Межнейрональные синапсы

- •Синаптическая передача

- •Эффекторные нервные окончания

- •Рецепторные (чувствительные) нервные окончания (рецепторы)

- •Рефлекторные дуги

- •Введение в частную гистологию

- •Органы нервной системы

- •Периферическая нервная система Нерв

- •Чувствительные нервные узлы

- •Центральная нервная система

- •Спинной мозг

- •Головной мозг

- •Ствол мозга

- •Мозжечок.

- •Кора больших полушарий головного мозга.

- •Модульный принцип организации коры мозга

- •Вегетативная нервная система

- •Пластичность нервной системы

- •Органы чувств

- •Орган обоняния

- •Орган зрения

- •Строение глазного яблока

- •Реснитчатое (цилиарное) тело

- •Радужная оболочка (радужка)

- •Хрусталик

- •Стекловидное тело

- •Сетчатая оболочка (сетчатка)

- •Орган вкуса

- •Орган слуха и равновесия

- •Внутреннее ухо

- •Вестибулярная часть перепончатого лабиринта

- •Сердечно-сосудистая система

- •Артерии

- •Микроциркуляторное русло

- •Органы кроветворения и иммунной защиты

- •Красный костный мозг (medulla ossium rubra)

- •Вилочковая железа (thymus)

- •Лимфатические узлы (nodi lymphatica)

- •Гемолимфатические узлы (nodi lymphatici haemalis)

- •Селезенка (splen, lien)

- •Миндалины

- •Червеобразный отросток (appendix vermiformis)

- •Эндокринная система

- •Классификация органов эндокринной системы

- •Гипофиз (Hypophysis cerebri)

- •I. Передняя доля гипофиза.

- •II. Средняя доля гипофиза.

- •Эпифиз (шишковидное тело)

- •Щитовидная железа (Glandula thyroidea)

- •Околощитовидные железы (Glandula parathyroidea)

- •Кожа и ее производные.

- •Производные кожи Волосы

- •Потовые железы

- •Сальные железы

- •Дыхательная система

- •Носовая полость

- •Гортань

- •Пищеварительная система

- •Общий план строения стенки пищеварительной трубки

- •Передний отдел пищеварительной системы

- •Твердое и мягкое небо. Язычок

- •Большие слюнные железы

- •Подчелюстные слюнные железы (gl. Submaxillare)

- •Миндалины

- •Гистофизиология процессов пищеварения и всасывания в тонком кишечнике

- •Структурные особенности отделов тонкой кишки

- •Прямая кишка

- •Мочевыделительная система

- •Гистофизиология нефрона

- •Эндокринная система почек

- •Простагландиновый аппарат

- •Мочеотводящие пути

- •Почечные чашечки и лоханки

- •Мочеточники

- •Мочевой пузырь

- •Мочеиспускательный канал

- •Половая система

- •Мужская половая система

- •Семявыносящие пути

- •Добавочные железы мужской половой системы

- •Бульбоуретальные (Куперовы) железы

- •Женская половая система

- •1. Складки слизистой оболочки покрытые реснитчатым эпителием.

- •2. Собственная пластинка слизистой оболочки.

- •3. Мышечная оболочка.

- •4. Кровенос-ный сосуд.

- •Наружные половые органы женщины

- •Овариально-менструальный цикл

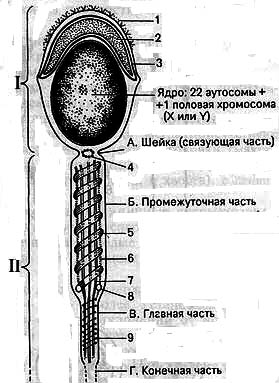

Основные характеристики половых клеток

Зрелые половые клетки отличаются от соматических следующим: это высокодифференцированные клетки; содержат гаплоидный набор хромосом (22 аутосомы + 1 половая хромосома Х или У); обладают измененным ядерно-цитоплазматическим отношением и невысоким уровнем метаболизма; не способны к размножению; имеют короткий период жизни (до 2-3-х дней).

Мужская половая клетка – сперматозоид – развивается в половых железах (семенниках). Для будущего организма сперматозоиды несут наследственную информацию по отцовской линии. Кроме общих признаков половых клеток, перечисленных выше, в связи с отличающейся от яйцеклетки специализацией, сперматозоиды имеют ряд характерных особенностей: обладают способностью к активному движению (1-5 мм/мин); чувствительны к повреждающим факторам (температуре, радиации и другим); образуются в больших количествах; среда для жизнедеятельности – слабощелочная, в кислой среде склеиваются и погибают; сохраняют способность к оплодотворению около 48 часов.

У человека размер сперматозоида достигает 70 мкм. В его составе различают головку и хвостовой отдел, покрытые клеточной мембраной (рис. 3-1). Хвостовой отдел включает связующую, промежуточную, главную и конечную (терминальную) части. Головка содержит ядро с гаплоидным набором хромосом (половая хромосома Х или У), окруженное тонким слоем цитоплазмы. В передней части чехлика, покрывающего ядро, находится акросома (видоизмененный комплекс Гольджи). Ее пузырьки содержат гидролитические ферменты (гиалуронидазу и протеазы) для растворения оболочек яйцеклетки при оплодотворении. Связующая часть, или шейка, - суженная часть спермия, содержащая проксимальную и дистальную центриоли. Проксимальная центриоль необходима для дробления зиготы после оплодотворения. От дистальной центриоли начинается осевая нить – аксонема. Промежуточная часть содержит аксонему, которая состоит из одной пары центральных и 9 пар периферических микротрубочек, окруженную расположенными по спирали митохондриями. Белок динеин, образующий микротрубочки, расщепляет АТФ, и преобразованная энергия осуществляет движение спермия. В главной части продолжается аксонема, которая окружена небольшим количеством цитоплазмы с циркулярно ориентированными микрофибриллами, придающими упругость. Конечная часть содержит лишь единичные сократительные филаменты.

Р ис.

3-1. Строение мужской половой клетки.

ис.

3-1. Строение мужской половой клетки.

I. Головка.

II. Хвост.

1. Рецептор гликозилтрансфераза.

2. Акросомальная гранула.

3. ”Чехлик”.

4. Проксимальная центриоль.

5. Митохондрия.

6. Слой упругих фибрилл.

8. Дистальная центриоль.

9. Циркулярные фибриллы.

(По Ю. И. Афанасьеву,Н. А. Юриной).

Женская половая клетка – яйцеклетка, развивается в женских половых железах – яичниках. Выполняя равноценную со сперматозоидом биологическую задачу в формировании наследственности дочернего организма, яйцеклетка во многом отличается от него по другим параметрам.

Яйцеклетка должна обеспечить зародыш будущего организма основной исходной массой цитоплазмы и, в случае необходимости, достаточным количеством питательного материала. Поэтому она имеет сравнительно крупные размеры и не может быть активно подвижной. У женщин в течение полового цикла (24-28 дней) созревает, как правило, только одна яйцеклетка. Количество питательного материала (желтка) определяется условиями существования. В зависимости от этого все яйцеклетки классифицируют на безжелтковые (алецитальные), маложелтковые (олиголецитальные) и многожелтковые (полилецитальные). Маложелтковые клетки подразделяются на первичные (у примитивных хордовых) и вторичные (у млекопитающих и человека). Желточные включения в их цитоплазме распределены равномерно, поэтому такие яйцеклетки называются также изолецитальными. В полилецитальных яйцеклетках желточные включения смещены к вегетативному полюсу либо незначительно – умеренно телолецитальные яйцеклетки (у амфибий), либо полностью – резко телолецитальные яйцеклетки (у птиц). Для яйцеклетки характерно наличие защитных оболочек. Их количество зависит от условий существования. Различают первичные (оолемма), вторичные (блестящая и фолликулярная) и третичные (слизистая, подскорлуповая, скорлуповая) оболочки.

Яйцеклетка человека имеет диаметр около 130 мкм. Ядро содержит гаплоидный набор с Х – половой хромосомой. В цитоплазме в связи с синтезом желтка хорошо развиты эндоплазматическая сеть, рибосомы, умеренное количество митохондрий. Комплекс Гольджи на ранних этапах развития располагается около ядра, а затем смещается на периферию. Под цитолеммой находится слой кортикальных гранул, содержащих гликозаминогликаны и различные ферменты. Они при оплодотворении обеспечивают образование оболочки оплодотворения, препятствуя полиспермии. Лизосомы участвуют в расщеплении желтка, использующегося для питания. Клеточный центр утрачивается яйцеклеткой в процессе развития. Из включений особое значение имеют желточные, содержащие белки, фосфолипиды и углеводы.

В связи с внутриутробным развитием и питанием за счет организма матери у человека количество желточных включений невелико и равномерно распределено в цитоплазме яйцеклетки, поэтому такой тип относится к вторично олиголецитальным изолецитальным яйцеклеткам. Цитолемма (оолемма) вместе с кортикальными гранулами образует первичную (вителлиновую, или желточную) оболочку яйцеклетки. Вторичные оболочки образуются в процессе развития яйцеклетки в яичнике и окружают ее в виде лучистого венца (corona radiata) (рис 3-2). Непосредственно к оолемме прилежит блестящая, или прозрачная зона, состоящая из гликопротеинов и гликозаминогликанов. Снаружи от нее в несколько слоев располагаются фолликулярные клетки. Отростки их направляются через блестящую зону под оолемму, доставляя в яйцеклетку питательные вещества. Оолемма имеет микроворсинки, проникающие между отростками фолликулярных клеток. Эти оболочки выполняют не только трофическую, но и защитную роль.

Рис. 3-2. Строение женской половой клетки.

1. Ядро.

2. Цитолемма.

3. Фолликулярный эпителий.

4. Лучистый венец.

5. Кортикальные гранулы.

6. Желточные включения.

7. Блестящая зона.

(По Ю. И. Афанасьеву, Н. А. Юриной).