Gak

.pdfстепени сравнения, которая отражает интенсивность признака, выражаемого этими частями речи.

С и н т а к с и ч е с к и е ф ун к ц и и ЧР также связаны с их категориальной семантикой. Так, субстанции могут выступать как субъекты или объекты процесса и поэтому первичной синтаксической функцией существительного является функция подлежащего и дополнения. Первичной функцией глагола, как выразителя процесса, является синтаксическое сказуемое. Прилагательное призвано выполнять прежде всего функцию определения при существительном, наречие – определение при глаголе (обстоятельство).

Соотношение между семантикой, морфологическими категориями и первичными синтаксическими функциями четырех основных ЧР:

Часть речи |

Значение |

Грамматические |

Функции |

существительное |

Субстанция |

категории |

подлежащее |

род, число |

|||

|

|

|

дополнение |

глагол |

Процесс |

время (и вид) |

сказуемое |

|

|

наклонение залог, |

|

|

|

лицо |

|

прилагательное |

характеристика |

степень сравнения |

определение |

|

субстанции |

|

|

наречие |

характеристика |

степень сравнения |

обстоятельство |

|

процесса |

|

|

§ 59. Дополнительные части речи.

По сравнению с основными частями речи они представляют собой более закрытые классы: нельзя так свободно образовать новое местоимение, предлог или междометие, как создают новое существительное или глагол.

Ме ж до м е т и я . В отличие от других слов они отображают действительность нерасчлененно. Например, при ощущении боли человек может воскликнуть: J'ai mal! Или Aïe! В первом случае словесная реакция имеет расчлененную форму: можно выделить субъект переживания (je), характер ощущения (mal), связующий элемент (ai). Во втором случае междометие выражает те же элементы действительности синкретично. В силу нерасчлененности междометия не могут свободно связываться с другими словами предложения, лишены грамматических категорий и обычно занимают обособленную позицию в предложении. Но они являются самостоятельными словами, так как могут составлять отдельное предложение.

Ме с т о и м е н и я . Элементы действительности можно обозначать непосредственно с помощью слов, которые для этого существуют в языке (Le garçon lit ce livre; Jeanne est à la maison), либо опосредованно, путем замены уже употребленного наименования или по связи с ситуацией разговора (Il le lit; Elle est là; Je te parle). Такие слова называются соответственно анафорическими и дейктическими. Они обнаруживаются среди всех классов слов: существительных (moi, celui-ci), прилагательных (ce, mon, quel), глаголов (le faire), наречий (ainsi, là-bas, où). Однако во французской лингвистике принято включать в состав местоимений как части речи только субстантивные формы (moi, je, celui-ci). Элементы местоименного характера, соотносящиеся с целым предложением (oui, non), относятся к словам-фразам.

С л уж е б н ы е с л о в а (см. § 48). Не обладая самостоятельной номинативной функцией, они не могут образовать предложение и, за некоторым исключением, отдельный член предложения. Они занимают промежуточное положение между грамматическими морфемами и словами. Со словами их сближает: а) структурная обособленность; б) наличие лексического значения (например, сравнение сочетаний venir de Paris и venir à Paris показывает, что предлоги имеют собственное значение); в) нередко они сближаются с самостоятельными словами, происходят от них и могут (как например, детерминативы) сохранять формы словоизменения. Во французском языке имеется 6 групп служебных слов: детерминативы (с артиклем), служебные местоимения, глаголы-связки, предлоги, союзы, частицы. Они выполняют следующие функции:

1. Они служат для создания синтаксической формы слова, актуализации его в предложении, дают

51

возможность самостоятельному слову выступать в роли члена предложения. В этом они сближаются с грамматическими морфемами. Такова функция детерминативов (включая артикли), глаголов-связок, предлогов.

2.Они замещают или возмещают самостоятельное слово как член предложения. В этом случае служебное слово выступает как член предложения. Такова функция служебных местоимений je, ce, celui, etc.

3.Они связывают члены предложения или предложения. Таковы функции предлогов и союзов.

4.Они служат для выражения значений, выступающих в предложении в целом (вопрос, отрицание, выделение и т.п.). Это–функция частиц.

Ввиду семантической близости самостоятельных местоимений (moi) и служебных (je), a также наличия многих омонимичных форм (nous, vous, elle и др.) обе эти группы объединяются в одной ЧР. Во французском языке нет глаголов, которые были бы только служебными, обычно в этой функции выступают глаголы, употребляющиеся и как самостоятельные (avoir, être, faire, venir, etc.). Поэтому служебные глаголы не выделяются в отдельную часть речи, но рассматриваются как функциональная подгруппа глаголов.

Общая система частей речи исходя из способа номинации во французском языке может быть представлена так:

Таким образом, различается 12 частей речи. Ядро ЧР составляют четыре основных класса: N, V, А и

D.

§ 60. Сверхкатегории и субкатегории в частях речи.

Классификацию и разграничение ЧР осложняет наличие явлений более широких или более узких, чем отдельная ЧР. Более широкое явление – с в е р х к а т е г о р и я (см. § 37), охватывающая ряд ЧР. Так, некоторые лингвисты считают единой категорией имя (nom), охватывающее существительное и прилагательное. Действительно, эти две части речи обладают одинаковыми морфологическими категориями (род, число) и легко переходят одна в другую. В сверхкатегорию объединяют Г. и Р. Лебидуа наречия и предлоги (обе части речи неизменяемы, и многие предлоги легко транспонируются в наречия). С другой стороны, часть речи может подразделяться на с уб к а т е г о р и и (sous-catégories), объединяющие слова, характеризующиеся общим категориальным значением и связанными с ним общими грамматическими особенностями. Так, внутри существительных выделяются имена нарицательные, собственные и др.; внутри прилагательных – качественные и относительные; среди глаголов – непереходные и переходные; среди союзов – сочинительные и подчинительные и т. п. Субкатегоризация может сопровождаться р е к а т е г о р и з а ц и е й – переходом слова данной части речи из одной субкатегории в другую: имени нарицательного в собственное, одушевленного в неодушевленное; непереходного глагола в переходный и т. п.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ У ЧАСТЕЙ РЕЧИ. ТРАНСПОЗИЦИЯ

§ 61. Ядро и периферия в частях речи.

Категории мысли, лежащие в основе частей речи, обладают известной самостоятельностью по отношению к фактам действительности. Любое действие, качество, свойство может быть мысленно представлено как объект-субстанция; с другой стороны, понятие о предмете может лечь в основу при образовании понятия качества или действия. Следуя за движениями понятий, слова изменяют свою категориальную принадлежность, иногда и значение. Например: опредмечивание качества (blanc → blancheur); опредмечивание процесса (quelque chose change → changement); окачествление предмета

52

(métal → métallique).

Слова, относящиеся к определенной ЧР, неоднородны и среди них можно различать ядро и периферию. К ядру относятся первообразные слова, обладающие всеми характерными для данной ЧР категориями. К периферии – слова, образовавшиеся от других частей речи, иногда они не имеют всех категорий, свойственных данной ЧР. Например, к ядру существительных относятся названия существ и предметов, к периферии – названия свойств и действий (blancheur, changement). К ядру прилагательных относятся качественные (blanc), к периферии – относительные (métallique). Ядро глагола составляет его личная форма; его периферию – инфинитив и причастия:

§62. ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ.

В§ 58 были отмечены первичные функции основных ЧР. 4асти речи могут выступать и в других функциях, которые для них являются вторичными [31, с. 58–70]. Во вторичных функциях они конкурируют с другими ЧР. Для существительного первичной функцией является выражение подлежащего, предметных дополнений. Но оно может выступать в функции определения (boîte en métal), обстоятельства образа действия (écouter avec attention). Это его вторичные функции.

Некоторые тенденции слов в первичной и вторичной функции:

а) в первичной функции нередко употребляются слова и формы, относящиеся к ядру данной ЧР, во вторичной – относящиеся к периферии. Личная форма глагола обычно сказуемое (первичная функция глагола), неличные формы – инфинитив, причастие – выступают во вторичных для глагола функциях (подлежащее, определение и т.п.);

б) в первичной функции употребляются отдельные слова, во вторичной – аналитические синтаксические конструкции, в которых слово сопровождается формальным признаком, позволяющим выполнять данную функцию. В приведенном примере N, выступающее во вторичной для него функции определения, сопровождается предлогом (en métal).

Если форма métal может иметь функцию первичную (подлежащее, дополнение) или вторичную

(определение), то, с другой стороны, функция (определение) может иметь б а з о в ую форму выражения (métallique) и т р а н с п о н и р о в а н н ую (en métal).

§ 63. Транспозиция частей речи.

Четырем морфологическим классам слов (частям речи) – N, V, A, D – соответствуют четыре основные функции в предложении (подлежащее и дополнения, сказуемое, определение, обстоятельство). Ф ун к ц и о н а л ь н о й т р а н с п о з и ц и е й называется приспособление слова для выполнения функции иной части речи (иногда говорят: перевод его в иной функциональный класс).

Функциональная транспозиция играет огромную роль в языке, она расширяет его номинативные возможности, делает способы выражения более гибкими и разнообразными. Балли писал: «Замкнутые в своих основных категориях знаки служили бы весьма ограниченным источником средств для удовлетворения многочисленных потребностей речи. Но благодаря межкатегорийным заменам мысль освобождается, и выражение обогащается и получает различные оттенки» [5, с. 143]. Теньер, подчеркивал практическое значение транспозиции, говорил, что «именно благодаря ей говорящий всегда может выразить свою мысль и закончить фразу (ne reste jamais bouche bée sans pouvoir achever sa phrase). Это показывает, что она не только полезна, но необходима, и даже неизбежна» [163, р. 365].

Функциональная транспозиция широко исследовалась во французской грамматике (работы Кледа, Балли, Фрея, Сешеэ, Теньера, Бенвениста, Дюбуа, Гильбера и др.), причем ей давались разные обозначения; транспозиция (Ш. Балли), трансляция (Л. Теньер), трансформация (Ж.Дюбуа). Высказывались разные точки зрения о том, какие факты включать в это понятие, о видах и средствах транспозиции.*

53

*Подробнее о проблематике и изучении транспозиции во французской грамматике см.: [103, с. 146-160].

Различаются два типа функциональной транспозиции:

–м о р фо л о г и ч е с к а я , при которой слово (основа) переходит в другую часть речи так, что формируется новое слово;

–с и н т а к с и ч е с к а я , при которой слово выполняет функцию другой части речи, не переходя, однако, морфологически в эту часть речи.

Например, если слову courage (N) нужно придать функцию прилагательного (определения), то это можно сделать следующими способами: un homme courageux, un homme de courage, un homme plein de courage. В первом случае – морфологическая транспозиция, в двух других – синтаксическая. Особое

место занимает м о р фо л о г о - с и н т а к с и ч е с к а я т р а н с п о з и ц и я , когда слово, не изменяя своей части речи, получает морфологические показатели, позволяющие ему выступать в функции иной ЧР. Например, форма инфинитива, причастия, герундия позволяет использовать глагол в функции N, А, D.

Транспозиция представляет собой, процесс, включающий три компонента: исходную форму (транспоненд, по терминологии Балли) – формальный признак транспозиции (транспозитор) – новая форма (транспозит). В приведенном выше примере courage–транспоненд; -eux, de, plein de – транспозиторы; courageux, de courage, plein de courage – транспонированные формы (транспозиты). Теньер пользовался соответственно терминами: трансляция, трансференд, транслятив, транслят

(transféré).

§ 64. Способы морфологической транспозиции.

Существует два основных способа перевода слова из одной ЧР в другую:

1 . А ф ф и к с а ц и я . Слово иной ЧР создается сразу при помощи аффиксов: grand (А) – grandeur

(N)– grandement (D) – agrandir (V).

2.Ко н в е р с и я . Слово иной части речи образуется без участия аффиксов, путем изменения синтаксической функции и морфологической парадигмы: grand (A) – un grand (N) – старшеклассник.

Конверсию называют также changement de classe, transfert (Мартине), dérivation impropre (несобственное словообразование).

Морфологическую конверсию во многих случаях трудно отличить от синтаксической транспозиции, когда слово выполняет функцию иной ЧР, не перейдя морфологически в состав этой ЧР. Если обе части речи обладают четко различающимися парадигмами, то омонимические формы редки и нетрудно определить принадлежность формы к ЧР. Это касается прежде всего перехода глагола в другие ЧР

(dîner inf. → un dîner, les dîners) или других ЧР в глагол (un clou → je cloue, nous clouons). Если грамматические формы двух ЧР совпадают (как, например, у N и А) или же одна ЧР не имеет форм словоизменения (наречие, неизменяемое прилагательное, служебные слова), то определить принадлежность слова к ЧР особенно трудно. Здесь приходится учитывать изменение в значении слова (например, при переходе А → N), его дистрибуцию, функцию в предложении, использовать прием коммутации. Например, в предложении Elle parle haut мы определяем haut как наречие на том основании, что оно следует за глаголом, не согласуется с подлежащим и заменяется при коммутации наречием, а не прилагательным: Elle parle lentement, a не lent или lente.

Переход слова в иную ЧР путем конверсии – процесс, включающий ряд промежуточных ступеней. В некоторых конструкциях слово может утрачивать специфические черты ЧР. Отсюда – многие неясные случаи и колебания грамматистов и лексикографов в идентификации ЧР. Слово monstre в un travail monstre квалифицируется словарями как А (морфологическая транспозиция N), a miracle в un produit miracle как адъективированное употребление N (синтаксическая транспозиция).

Переход ЧР начинается с синтаксической функции и завершается в морфологии. Приобретение словом всех морфологических признаков новой части речи – завершение этого процесса.

§64. Разновидности транспозиции.

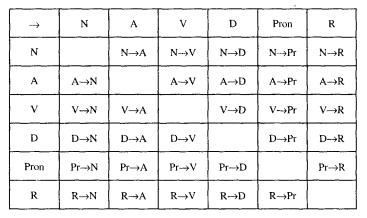

Впринципе слово любой ЧР может переходить в любую другую ЧР. Теоретически возможные транспозиции видны из следующей матрицы (R – служебное слово: предлог, союз, частица):

54

Переход в N, A, V, D, Pron, называется соответственно субстантивацией, адъективацией, вербализацией, адвербиализацией, прономинализацией. Во французском языке реализуются не все теоретически возможные переходы, но лишь некоторые из них (примеры на аффиксацию или конверсию): N → V: groupe–grouper; N → A; (chApeAu) pAille; N → D:

nuit–nuitAmment; N → Interj: ChApeAu!; N → Prêp: histoire de fAire qch; A → N: beAu → beAuté; A → V; brun → brunir; A → D; cAlme → cAlmement; A → Prép: plein (les poches;) V → N: monter → montAge;

V → A: lire – lisible; V → Prép: touchAnt qch; V → Interj: tiens! D →A; (un homme) bien; Prép → N: le pour et le contre; Num → N: cinq → un cinq.

§ 65. Транспозиция и значение слова.

При транспозиции может проявляться асимметрия формы и содержания. В семасиологическом аспекте возможны следующие случаи:

а) семантика при транспозиции не изменяется (отсутствие асимметрии): транспоненд и транспозит имеют одинаковое общее значение, различаясь лишь категориальным значением частей речи. Например: libre– librement; marcher → la marche. Балли называет такую транспозицию «функциональной»;

б) при транспозиции происходит сдвиг в значении («семантическая транспозиция», по Балли). Обычно имеет место сужение; транспозит отражает лишь одно из значений транспоненда, так что одной исходной форме соответствует несколько производных. Например, от enfant (N) образуются транспозиты A: enfantin, d'enfant, pour enfants, infantile, различающиеся по значению (des amusements enfantins, un livre d'enfant, chaussures pour enfants, maladies infantiles). Ср. также: couper les cheveux → une coupe de cheveux; но se couper le doigt → se faire une coupure au doigt.

В ономасиологическом аспекте слова разных ЧР, объединяемые общим значением, могут содержать разные основы. Например: La nuit tombe → à la tombée de la nuit, но Les feuilles tombent → la chute des feuilles. В последнем случае можно говорить о лексическом с уп п л е т и в и з м е .

Résumé

1.Les parties du discours sont de grandes classes (espèces ou catégories) de mots ayant les mêmes propriétés sémantiques et grammaticales. Elles sont caractérisées par trois aspects: le sens général (catégoriel), la forme grammaticale (ensemble des catégories grammaticales des mots), la fonction syntaxique des mots. L'appartenance d'un mot à une partie du discours (PdD) est surtout déterminée par sa forme grammaticale. Pour les langues où les indices morphologiques ne sont pas assez nets (c'est aussi le cas du français), on est obligé de prendre en considération avant tout les critères syntaxiques (fonctions et distribution des mots).

2.Les PdD ne constituent pas un système rigide: faits intermédiaires, transpositions des mots d'une classe à une autre, neutralisation des indices catégoriels dans certairtes constructions rendent difficile leur distinction et donnent lieu à beaucoup de discussions. Les points litigieux les plus importants de la théorie des PdD en français sont: a) la nécessité de la distinction des PdD; b) les principes de leur distinction; c) leur inventaire; d) la hiérarchie de ces catégories.

3.La nécessité de distinguer dans une langue les PdD est contestée par la grammaire formelle distributive d'une part et, de l'autre, par certaines théories négligeant les différences de structure entre les unités sémantiques de la langue.

55

Pour distinguer les parties du discours, on avance différents critères: essentiellement sémantiques, exclusivement formels, sémantico-grammaticaux. Ces derniers sont les plus convaincants.

4.L'inventaire des PdD en français n'est pas établi de façon définitive. Selon les auteurs, leur nombre varie de 7 à 12. Tous les linguis tes distinguent et traitent pareillement le nom et le verbe, alors que les autres PdD soulèvent des controverses qui portent surtout sur les problèmes suivants: a)noms de nombre (classe à part, adjectifs ou dé-terminatifs), b) déterminatifs (classe à part, pronoms ou adjectifs pronominaux); c) article (PdD indépendante, variété de déterminatifs, élément morphologique du substantif); d) particules (classe à part ou adverbes); e) mots-phrases (classe à part ou adverbes). Selon le classement de tous ces éléments, on voit varier sensiblement les limites de certaines autres PdD (adjectifs, pronoms, adverbes).

5.Les trois critères qui sont à la base de la distinction des PdD sont intimement liés entre eux. C'est le sens catégoriel qui détermine les catégories morphologiques et les fonctions syntaxiques du mot. En fin de compte, les parties du discours se déterminent par leur valeur dénominative, c'est-à-dire par ce que les mots représentent (désignent) et par la façon dont ils le représentent (mode de dénomination). Selon le mode de dénomination on distingue les PdD essentielles et subsidiaires. Les premières reflètent la réalité et nomment les choses d'une façon discontinue, indépendante et directe. Les PdD subsidiaires désignent la realité globalement (interjections, mots-phrases), de façon non-indépendante (mots-outils) ou indirecte (pronoms). Selon le caractère des objets reflétés, on distingue, parmi les PdD essentielles, les verbes, les substantifs, les adjectifs, les adverbes et les numéraux, qui expriment respectivement les substances, les processus (actions, états), les caractéristiques des substances ou des processus et les nombres. On compte quatre classes de mots-outils en français: déterminatifs (y compris l'article), prépositions, conjonctions,-particules. Ainsi on trouve 12 PdD en français, dont 5 essentielles et 7 subsidiaires.

Les mots-outils servent à constituer la forme syntaxique d'un mot autonome, à l'actualiser (déterminatifs, verbes-coPIIles, prépositions, pronoms conjoints), à remplacer un terme de proposition (pronoms conjoints), à lier les termes ou les propositions entières (conjonctions, prépositions), à exprimer la modalité de la proposition en entier (particules).

6.Quant à la hiérarchie des PdD essentielles, trois théories divisent les linguistes: a) celle de l'égalité et de l'interdépendance du nom et du verbe; à ces deux espèces principales sont subordonnées respectivement deux espèces: adjectifs et adverbes; b) la théorie nominocen-trique (ou «des trois rangs») qui part de la valeur dénominative des mots et place au sommet de la hiérarchie le substantif, seul susceptible de nommer les choses de façon absolument autonome; le verbe et l'adjectif se subordonnent au substantif, l'adverbe, à ces derniers; c) la théorie verbocentrique qui prend pour base le rôle constituant du mot dans la phrase et voit le terme régissant absolu dans le verbe qui a sous sa dépendance le nom et l'adjectif. Chacune de ces théories met au premier plan l'un des traits existant dans la réalité linguistique.

7.Aucune des PdD n'est homogène: on peut y distinguer le noyau et la périphérie. Les mots du noyau possèdent toutes les catégories grammaticales essentielles de la PdD donnée et remplissent les fonctions syntaxiques qui sont les fonctions primaires de cette espèce de mots. Les mots périphériques ne possèdent pas toutes les catégories de sa PdD en remplissant souvent les fonctions qui sont celles d'une autre PdD.

8.L'instabilité des limites entre les PdD se trouve à la base de la transposition fonctionnelle, c'est-à-dire du passage d'un mot à une autre catégorie. On distingue deux variétés ou étapes de la transposition: transposition morphologique (où le mot quitte définitivement, sa PdD) et transposition syntaxique (le mot, sans sortir de sa catégorie ne fait que remplir la fonction syntaxique d'une autre PdD). Les moyens de transposition sont la dérivation (transposition morphologique), la conversion (transposition morphologique ou syntaxique), les constructions analytiques (transposition syntaxique). La transposition fonctionnelle peut être accompagnée d'un rétrécissement de sens du. terme transposé.

ГЛАВА VII. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

§ 67. Общие положения.

Существительное – слово, обозначающее предмет, обладающее категорией рода и числа, способное сочетаться с детерминативами или определениями, выполняющее функцию подлежащего, дополнения, именной части сказуемого, приложения. Существительное, наряду с глаголом, является одной из двух главных частей речи. Оно выступает как важнейшее средство номинации: обозначение предмета, явления осуществляется прежде всего с помощью N или словосочетания с N в качестве опорного слова. Поэтому существительные составляют наибольший процент словаря всякого языка. Как часть речи

56

существительное выделяется на основании трех признаков: семантического, морфологического и синтаксического.

В с е м а н т и ч е с к о м аспекте существительное обозначает субстанции, то есть прежде всего одушевленные существа, предметы, вещества. Так как любое понятие может мыслиться как субстанция, то N может также обозначать качество, действие, состояние. Отличие существительного от других частей речи – А или V – состоит в способе представления качества или действия. Слова long, jouer в речи подчинены наименованию предмета, которому приписывается данное качество или действие: un long chemin, les enfants jouent. Существительные обозначают качества и действия как самостоятельные предметы мысли, так что указание на носителя признака или действия выражается зависимым словом: la longueur du chemin; les jeux des enfants.

Мо р фо л о г и ч е с к и м и категориями существительного являются род и число. В них отображается классификация объектов и их количественная характеристика.

Дискуссионной является проблема категории детерминации – определенности/неопределенности, выражаемой артиклем. Во многих грамматиках она рассматривается как одна из морфологических категорий N наряду с родом и числом. Однако здесь имеется существенное отличие. Значение детерминации выражено не морфемами в существительном, а особыми служебными словами – артиклем и другими детерминативами, которые в состав N не входят. Это заставляет видеть в детерминации синтаксическую категорию: артикль оформляет именную группу в предложении в целом, он присоединяется к N на уровне предложения.

Подобно тому как синтаксическая функция имени может быть выражена морфологически (например, падежами в русском языке) или синтаксически (предлогами во французском), так и детерминация может быть выражена морфологически (например, постпозитивным артиклем в румынском, скандинавских и др. языках, где артикль превратился в морфему имени) или синтаксически (препозитивным артиклем, отделенным от существительного). Обособленность артикля от N подчеркивается существованием слитных форм предлога и артикля – двух элементов, оформляющих синтаксическую группу V в предложении: du, des, au, aux. Если признать артикль частью N, то, поскольку предлог не включается в состав имени, было бы невозможно провести границы слова в случаях le livre du frère; jouer aux échecs (ср.: le livre de/la sœur, jouer à/la balle).

Первичными синтаксическими функциями N являются функции подлежащего и дополнения. Они указывают на субстанции, с которыми связана описываемая в предложении ситуация.

СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

§ 68. Ядро и периферия в именах существительных.

Семантическое я д р о класса N составляют наименования объектов: одушевленных (garçon, chien), неодушевленных предметных (table, livre), вещественных (sable, eau). Наименования отвлеченных понятий действий, качеств образуют п е р и фе р и ю . Слова, входящие в ядро, как правило, являются первообразными, то есть в современном языке они не выводятся из других частей речи (ср.: homme, chat, maison, herbe, pain и т.п.). В предложении они выполняют основные, первичные функции существительных как части речи.

Периферийные разряды N, как правило, образуются от других частей речи (V или A) (beauté<beau; saut<sauter; changement < changer). В предложении они часто выполняют вторичные синтаксические функции имен.

Специфика существительного определяется природой обозначаемого объекта (например, различие дискретных и недискретных – вещественных – имен) и способом формирования понятия (например, собирательные имена).

§69. Семантико-грамматические подклассы (субкатегории).

Всоответствии с их семантическими и грамматическими особенностями выделяются различные

с е м а н т и к о - г р а м м а т и ч е с к и е г р уп п ы (подклассы) N. Обычно отмечаются следующие противопоставления N: нарицательные/собственные, конкретные/абстрактные, предметные (дискретные)/вещественные (недискретные), считаемые/несчитаемые, одушевленные/неодушевленные, автосемантичные/синсемантичные (относительные).

57

Выделяемые группы различаются по отношению к морфологическим категориям (род, число) и синтаксическим признакам, таким как сочетаемость с артиклем и другими детерминативами: синтаксическая функция в предложении; заменяемость местоимениями определенных разрядов; сочетаемость с V и А определенной семантики.

Для функционирования категории числа и артикля важно различие считаемых и несчитаемых, дискретных и недискретных N. Различие одушевленных/неодушевленных имен важно для категории рода и синтаксических функций.

В закономерностях синтаксического использования слова проявляется различие конкретных и абстрактных, автосемантичных и синсемантичных N. Иногда синтаксическое функционирование побуждает выделять дополнительные более частные группы N. Например, т е м п о р а л ь н ы е N (la nuit, l'été) могут выступать в качестве обстоятельств времени, п р о ц е с с н ы е N сочетаются с временными предлогами (pendant la guerre) и фазисными глаголами (la guerre éclate, se poursuit, finit),

о ц е н о ч н ы е (или характеризующие) N используются преимущественно в функции именной части сказуемого (Ce petit est un vrai cochon) или обращения (va te laver, cochon!), a в функции подлежащего или дополнения они сопровождаются обычно демонстративами или посессивами (Ce cochon-là aurait PII nous prévenir avant de partir).

В своих разных значениях одно существительное может входить в разные подклассы. Изменяя значение, оно из одного подкласса может переходить в другой (процесс рекатегоризации).

§ 70. Имена нарицательные и собственные.

Существительные обозначают класс объектов: язык не мог бы существовать, если для каждого объекта нужно было бы иметь собственное наименование. Однако в языке имеются и индивидуальные обозначения – имена собственные. В силу этой единичности собственные имена не обладают всеми характеристиками, свойственными нарицательным N, что проявляется в особенностях употребления артикля, категории числа, в ограниченной возможности сочетать с ними определения и т.п. Ввиду этого имена собственные относятся к периферийным подклассам существительных.

Промежуточное положение между нарицательными и собственными занимают единичные имена (noms uniques), обозначающие е ди н и ч н ы е объекты (soleil, lune, ciel). Они также проявляют специфику в использовании форм артикля, числа, определений.

§ 71. Конкретные и абстрактные N.

Конкретные существительные выражают понятия, образованные путем обобщения свойств сходных предметов. К конкретным относятся и наименования воображаемых предметов, которые можно изобразить (ангел, кентавр). Абстрактные существительные выражают понятия, образованные путем отвлечения свойства от его реального носителя. В этом случае N указывает на нечто такое, что как субстанция реально не существует. Обозначаемое абстрактно N изобразить нельзя, его можно лишь представить в виде аллегории и другими косвенными средствами. Ср.: un vieux, une belle–конкретные имена; la vieillesse, la beauté, l'attente–абстрактные. Абстрактные N указывают на качество, признаки, действия конкретных объектов. Конкретные N характеризуются в количественном отношении, в

отношении размера (deux arbres, un grand arbre, beaucoup de voyageurs); абстрактные могут характеризоваться с точки зрения интенсивности, полноты, длительности (une grande beauté, une longue attente).

Конкретные имена, как и собственные, могут самостоятельно именовать объекты: C'est un chat; voilà un arbre. Абстрактные обычно лишены этой способности и часто синсемантичны. Они восходят к прилагательным и глаголам, зависящим от существительных (Le ministre est arrivé → l'arrivée du ministre; La peau est blanche → la blancheur de la peau [31, с. 253]), и не могут сами по себе, без указания на носителя признака, обозначать объекты. Нельзя сказать: C'était une arrivée, но: l'arrivée de qn. К грамматическим особенностям абстрактных имен относится тенденция к неизменяемости в числе (при неизменности значения), преимущественное использование во вторичных синтаксических функциях существительного.

§ 72. Предметные и вещественные N.

Предметные существительные обозначают дискретные объекты, которые характеризуются

58

целостностью и обособленностью. Таковы все одушевленные существа (homme, chien, voyageur) и предметы (table, ballon, plume). Они не могут быть расчленены без нарушения их специфики. При объединении в группу однородные дискретные объекты не утрачивают своих границ и их совокупность представляет собой множество отдельных экземпляров. Они могут быть пересчитаны.

Вещественные существительные (noms de matière, noms massifs) обозначают вещества, недискретные объекты, не обладающие обособленностью и целостностью (pain, sable). При нарушении целостности недискретные объекты не утрачивают своей сущности; они не могут быть пересчитаны, не могут быть измерены по объему, массе, протяженности и т. п. Ср.: пять стульев или собак, но килограмм хлеба, кубометр песка, гектар земли. Недискретные объекты могут быть пересчитаны только при наличии количественных сегментаторов: пять кило хлеба, три гектара земли. При дискретных N счетные слова факультативны: пять (штук) стульев. Таким образом, дискретным и недискретным объектам свойственны различные количественные отношения; для дискретных основное – различие между единичностью и множественностью, для недискретных – между целым и частью. В грамматическом отношении вещественные имена характеризуются неизменяемостью в числе (при неизменности значения), сочетаемостью с артиклями le/du; их характерная синтаксическая функция – прямое дополнение.

§ 73. Собирательные и индивидуальные N.

Они занимают промежуточное положение между предметными и вещественными N, представляя множественность объектов в виде единичности (массы).

Если имена предметные и вещественные объективно обусловлены свойствами самих обозначаемых объектов и поэтому во французском и русском языках совпадают, то собирательность – категория субъективная, она зависит от точки зрения говорящего на предмет. Одни и те же или сходные объекты могут осмысляться как множество отдельных единиц или же как масса, в которой эти единицы как бы не различаются. Ср.: На деревьях пожелтела листва (собирательность) и На деревьях пожелтели листья (множественность). Мы говорим: корзинка с орехами, но корзинка с клубникой. Не случайно при переходе от одного языка к другому собирательность может уступать место множественности и, наоборот, многие собирательные существительные, свойственные одному языку, отсутствуют в другом (ср. детвора, студенчество, беднота, не имеющие эквивалентов во французском языке, и branchage, pierraille, не имеющие эквивалентов в русском языке).

Собирательные N не имеют семантической категории рода и числа; форма множественного числа выступает у них как pluralia tantum. Собирательные и вещественные N объединяются тем, что обозначают несчитаемые объекты. Но эти две семантические категории следует различать. Собирательность представляет собой совокупность однородных объектов и может быть интеPIIретирована с помощью слова ensemble: feuillage=ensemble des feuilles. В отличие от вещественных собирательные N могут указывать на лица.

Вместе с тем и для вещественных и собирательных N возникает проблема выражения частицы (песок ↔ песчинка) или индивидуального объекта (листва ↔ лист). Переход от вещественного (собирательного) к частичному (индивидуальному) и наоборот осуществляется четырьмя способами: лексическим (используются разные лексемы: обувь ↔ башмак), словообразовательными (используются особые суффиксы: feuille ↔ feuillage; лист ↔ листва; виноград ↔ виноградина); аналитическими средствами (специальные слова, обозначающие группу или единичность poussier ↔ grain de poussière пылинка; banane ↔ bananeraie банановая плантация; грамматическими средствами (форма числа или артикля во французском языке): la paille солома ↔ une paille соломинка; un étudiant ↔ des étudiants

студенчество.

§74. Считаемые и несчитаемые N.

Ксчитаемым N относятся конкретные предметные существительные, одушевленные и неодушевленные (chien, table), a также неединичные собственные имена. К несчитаемым относятся:

а) существительные, обозначающие предметы, единственные в своем роде (единичные нарицательные и собственные имена);

б) существительные, обозначающие недискретные объекты (имена вещественные, собирательные) и абстрактные.

59

Считаемые существительные, в отличие от несчитаемых, могут иметь форму множественного числа (без изменения значения), присоединять все виды артикля (кроме частичного) и свободно получать определения.

§ 75. N одушевленные и неодушевленные.

N одушевленные обозначают живых существ, наделенных способностью самостоятельно двигаться, совершать действия, чувствовать. Одушевленным существам свойственны такие признаки, как социальная активность/пассивность; взрослость/невзрослость; пол. Во французском языке имеется серия особых суффиксов, образующих названия одушевленных существ: имена деятеля (danseur, lecteur), профессии (pharmacien), невзрослую особь (lionceau, aiglon), женский пол (danseuse, lectrice).

Одушевленные N обладают следующими грамматическими признаками:

а) категория рода у них часто значима и указывает на пол существа: они могут изменяться по форме рода без изменения общего значения слова: ouvrier, -ère; acteur, -trice;

б) они заменяются определенными формами местоимений – вопросительных (qui?), относительных

(de qui), личных (à lui, de lui);

в) они выступают в функции подлежащего при переходном глаголе, неодушевленные в этой функции выступают реже (глагол может принимать при этом метафорический характер);

г) они сочетаются с глаголами и прилагательными, обозначающими действия, состояния и свойства именно одушевленных объектов; например: dire, manger, dormir, décider; mort, vivant, fatigué и т.д.

Использование этих слов при N неодушевленных связано с изменением их значения. То же касается и предлогов: avec Pierre выражает значение совместности; avec une pierre – орудийности.

Значение одушевленности может включаться в более широкое значение «активности». К а к т и в н ы м N относится и ряд неодушевленных, обозначающих объекты, способные двигаться (train, navire) или производить изменения в других объектах, например явления природы (Le vent chasse les nuages). С одушевленными их объединяет признак «в»). С другой стороны, внутри значения одушевленности выделяются более узкие семантические категории: наименования людей, лиц (антропонимы) и животных (зоонимы). Они различаются по свойству «б»): некоторые местоимения (например, autrui, personne, qui est-ce?) соотносятся только с названиями лиц, а не животных.

Промежуточное положение между одушевленными и неодушевленными именами занимают г р уп п о в ы е существительные, обозначающие совокупность людей или животных. Таковы названия групп существ: classe, troupe, détachement, troupeau; организаций и учреждений: municipalité, gouvernement; собирательные существительные: humanité, bourgeoisie. Свойства а) и б) сближают их с неодушевленными: например, их может замещать местоимение у: (Dans cette municipalité) on y trouve beaucoup d'élus de partis de gauche, признаки в) и г) – с одушевленными; например, сочетаемость с глаголами одушевленного субъекта: La municipalité a décidé de construire une école.

§ 76. Автосемантичные (независимые) и синсемантичные (относительные) N.

Первые обозначают объект, независимо от другого, вторые – по связи с другим объектом. Например, слово garçon автосемантично, оно самостоятельно может обозначать в речи лицо определенного возраста и пола (Je vois un garçon. Quel est ce garçon?) Слово fils синсемантично, относительно, оно обозначает данное лицо лишь по его связи с другим (нельзя сказать: Je vois un fils, но только Je vois le fils de qn). К синсемантичным словам относятся существительные, обозначающие: а) родственные и иные отношения между людьми (père, mère, voisin, sosie); б) части тела (tête, bras); в) части предмета (le toit d'une maiso’n); г) обобщающие слова (catégorie, type, exemple de qch); д) параметрические слова (caractère, longueur, poids); e) многие абстрактные N (см. § 71,impression, possibilité) и некоторые другие.

Они проявляют особенности в синтаксическом плане, поскольку чаще, чем другие N, требуют присоединения зависимых слов, или, при отсутствии последних, притяжательных или указательных детерминативов: C'est le père de Louis; C'est son père. Употребление этих слов вне такой соотнесенности может свидетельствовать о сдвиге в их значении. Ср.: C'est un père (=отец семейства).

§ 77. Реализация значения N.

Описанные оппозиции образуют семы, совокупность которых характеризует общую семантику

60