Gak

.pdf1.La grammaire est définie comme la science qui se propose de montrer la structure d'une langue et les mécanismes du langage, d'expliquer les règles de changement et de combinaison des mots formant un énoncé (une phrase). La grammaire se subdivise en deux parties: la morphologie qui étudie les changements des mots et la syntaxe, science de la combinaison des mots en phrases.

2.Les unités principales de la langue, étudiées dans la grammaire sont: le morphème, le mot, le terme de proposition, la combinaison de mots (le syntagme), la proposition (la phrase). Les deux premières sont étudiées dans la morphologie, les autres relèvent de la syntaxe, qui s'occupe aussi des unités superphrastiques et de l'organisation du texte.

3.La linguistique établit la différence entre la langue-système et la parole (ou le discours), réalisation des possibilités offertes par le système lors de la formation des énoncés. On distingue deux aspects de l'organisation de la langue: le système (la structure), ensemble d'éléments lies entre eux par toute sorte de rapports, et la norme, forme établie des éléments linguistiques. La parole a également deux aspects: l'usage, sélection nonindividuelle des moyens offerts par la langue, et la parole individuelle, réalisation individuelle, qui n'est pas du ressort de la grammaire.

4.L'utilisation des moyens linguistiques dans le discours s'appelle réalisation ou actualisation. L'actualisation est l'identification du signe virtuel de la langue-système à l'objet de la réalité dont on parle.

5.On relève deux approches principales des faits de grammaire: l'approche mentaliste qui fait appel au contenu sémantique des faits grammaticaux, et l'approche formaliste qui nie la nécessité de tenir compte des facteurs se trouvant au-dehors de la langue elle-même. La méthode formaliste est à la base des grammaires dites formelles (grammaire distributive, grammaire générative), l'approche mentaliste a donné naissance aux grammaires logiques, psychologiques, situationnelles. Vu que les phénomènes linguistiques ne sont pas homogènes, ni les grammaires formelles, ni les grammaires mentalistes ne peuvent à elles seules expliquer les faits grammaticaux de façon adéquate. La grammaire fonctionnelle cherche à éviter les approches unilatérales de celles-ci. Elle étudie les fonctions de chaque forme grammaticale en signalant leur caractère sémantique ou asémantique.

6.L'approche fonctionnelle tient compte de l'asymétrie des formes linguistiques. Dans chaque secteur de la structure de la langue on distingue le noyau et la périphérie. L'asymétrie fonctionnelle consiste en ce qu'une même forme grammaticale peut avoir plusieurs fonctions différentes. On peut distinguer les types de fonctions suivants: 1) fonction primaire significative, qui se manifeste dans l'opposition; elle détermine la place paradigmatique de la forme et se réalise dans le contexte minimal; 2) fonctions secondaires – a) fonction de neutralisation (lorsque la forme a un sens généralisant); b) fonction sémantique de transposition qui consiste à conférer à une forme la fonction d'un autre terme du même paradigme; c) fonction secondaire non-significative. Les fonctions secondaires se réalisent dans des contextes appropriés.

7.Les éléments linguistiques sont réunis par des rapports syntag-matiques et paradigmatiques qui constituent la base de différentes méthodes d'analyse grammaticale: distributive, transformationnelle, componentielle, contextuelle, A ces quatre méthodes qualitatives s'ajoute la méthode quantitative, statistique.

ГЛАВА V. ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В ПЛАНЕ СОДЕРЖАНИЯ

§ 37. Семантическая специфика грамматической категории.

Как отмечалось (см. § 2), грамматическая категория (ГК) представляет собой единство грамматического значения и грамматической формы. Грамматическое значение ГК (содержание ГК) есть обобщенное значение, проявляющееся в целых классах слов или предложений с помощью определенных средств выражения. В грамматическом значении отражаются такие понятия, как предметность, признаки, отношения, условия и направленность речевого акта, иногда и свойства самих слов или словосочетаний. Способы грамматического выражения могут быть морфологическими и синтаксическими, в связи с чем и сами ГК являются морфологическими или синтаксическими. Ниже в качестве примера речь будет идти преимущественно о морфологических ГК, то есть о таких, которые выражены в слове.

Различаются следующие семантические разновидности ГК в зависимости от различных аспектов:

1 . Ко л и ч е с т в о в н ут р е н н и х о п п о з и ц и й . В основе всякой грамматической категории лежит оппозиция форм и значений. Оппозиции могут быть б и н а р н ы м и , когда

31

противопоставляются две субкатегории, и м н о ж е с т в е н н ы м и , когда противопоставляется большее число форм и значений. В соответствии с этим ГК могут быть бинарными и многочленными. К бинарным во французском языке относится категория рода (мужской и женский), числа (единственное и множественное), к многочленным – время (прошедшее, настоящее, будущее). Бинарность – минимальное условие существования ГК.

2. Г р а м м а т и ч е с к а я к а т е г о р и я и в н е л и н г в и с т и ч е с к а я д е й с т в и т е л ь н о с т ь . В своих первичных функциях ГК могут быть разделены на три группы:

а) с о д е р ж а т е л ь н ы е о бъ е к т и в н ы е категории, которые в своих значениях отражают свойства и отношения объектов независимо от точки зрения говорящего. Таковы число, род одушевленных существительных, синтаксические категории, выражающие причинные и т.п. отношения;

б) с о де р ж а т е л ь н ы е |

с уб ъ е к т и в н о - о б ъ е к т и в н ы е |

категории, отражающие |

свойства и отношения объектов |

с точки зрения говорящих. Таковы |

лицо, абсолютное время |

(определяемое по отношению к моменту речи), залог, модальность. Сюда же следует отнести и категории, отражающие степень информированности собеседников: детерминацию, актуальное членение, вопрос, и др.;

в) а с е м а н т и ч е с к и е , формальные категории, отражающие не внешний мир, но свойства самих языковых единиц, например, род и число у прилагательных, связующая функция некоторых предлогов

(см. § 321).

Многие категории совмещают разные функции. Например, категория числа значима у считаемых существительных и незначима у несчитаемых. Синтаксическая категория подлежащего значима, когда она выражает субъект действия (Pierre lit) и несет лишь структурную функцию в Il pleut.

3. Г р а м м а т и ч е с к а я к а т е г о р и я и к л а с с ы с л о в . Различаются категории классифицирующие и словоизменительные:

а) к л а с с и фи ц и р ую щ и е (classificatoires) категории распределяют слова данной части речи таким образом, что то или иное слово попадает в определенную субкатегорию, но не может изменяться, приобретать форму другой субкатегории. Такова категория рода у неодушевленных существительных (каждое существительное – мужского или женского рода, но оно не изменяется по родам), лицо у местоимений, определенность/неопределенность у артиклей и детерминативов;

б) с л о в о и з м е н и т е л ь н ы е (modificatoires) категории характеризуются тем, что слово может изменяться по субкатегориям. Таких грамматических категорий большинство. Среди них различаются:

–чисто грамматические категории, которые распространяются на все слова данной части речи: род и число прилагательных, время и наклонение у глагола (все глаголы изменяются по временам);

–лексико-грамматические категории, которые распространяются лишь на часть слов данного класса. Таковы род у одушевленных существительных, число (только считаемые существительные изменяются по числам), залог (касается только переходных глаголов), лицо (не изменяются по лицам безличные глаголы). Однако немаркированная форма у лексико-грамматических категорий распространяется на все остальные слова данной части речи, выполняя в этом случае асемантическую функцию (ед. число у несчитаемых существительных; форма активного залога у непереходных глаголов; 3-е лицо у безличных глаголов и т.п.).

4. Г р а м м а т и ч е с к а я к а т е г о р и я с р е ди д р уг и х Г К . Между ГК в языке может быть связь на формальном или семантическом уровне. На формальном уровне она проявляется в структурной сопряженности ГК, то есть в наличии слитных форм (см. § 38), выражающих одновременно значения ряда ГК. Например, -âmes в (nous) parlâmes выражает лицо, число, время, наклонение глагола.

Семантическая связь ГК проявляется во взаимодействии их значений, так что данная форма становится невозможной, либо она приобретает особый оттенок значения. Например, императив несовместим с 1-м л. ед. числа. В зависимости от степени семантической взаимосвязи различаются три типа ГК:

–о т д а л е н н ы е , не взаимодействующие ГК. Таковы род и число существительных (но они могут быть сопряженными в аспекте формы);

–с о п р я ж е н н ы е , то есть взаимодействующие ГК. Таково большинство содержательных ГК. Мы увидим в дальнейшем, как взаимодействуют такие ГК, как время и залог, лицо и залог, лицо и время, залог и наклонение у глаголов и др. Морфологические ГК могут взаимодействовать с синтаксическими. Например, выбор артикля иногда сопряжен с синтаксической функцией существительного,

32

употребление сюбжонктива – с местом придаточного;

– грамматические с в е р х к а т е г о р и и . Значение и формы грамматических категорий иногда настолько переплетаются, что образуют единую сверхкатегорию, значение которой реализуется в контексте. Так, Имбс [121] объединял в сверхкатегорию время и вид. Гийом фактически свел в единую сверхкатегорию наклонение, время, вид, а Дамурет и Пишон – морфологическую категорию числа и синтаксическую категорию детерминации. Тенденция к выделению сверхкатегорий отражает нежесткость языковой системы, сложность классификаций.

–

§ 38. Грамматическое и лексическое значения.

Грамматическое значение отличается от лексического следующими чертами:

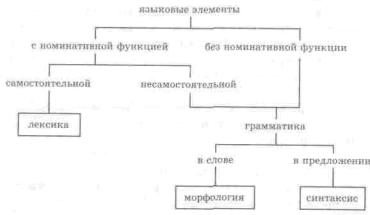

1 . О т с ут с т в и е с а м о с т о я т е л ь н о й н о м и н а т и в н о й ф ун к ц и и . Слова обладают самостоятельной номинативной функцией, то есть способностью самостоятельно обозначать внеязыковые объекты. Грамматические формы либо обладают несамостоятельной номинативной функцией, либо вообще не обладают ею. Они не способны самостоятельно указывать на объекты действительности либо не соотносятся с ними вообще (в асемантической функции). Одни и те же или сходные понятия могут выражаться лексически или грамматически, и различие здесь формально: оно состоит в том, может ли данный элемент употребляться самостоятельно или нет. Возьмем два предложения: Il arrivera [ilarivra] и il arrive demain [ilarivdamê]. Будущее время в первом случае выражено отрезком [га], во втором– [damê]. Однако на вопрос Quand arrive-t-il ? можно ответить [damê], но нельзя ответить [га]. Элемент [damê] имеет самостоятельную номинативную функцию и может образовать отдельное предложение, тогда как [га] указывает на будущее время только в составе слова. Следовательно, demain относится к лексике, а -га – к грамматике. На вопрос Est-ce que le cahier est dans la serviette? можно ответить: Oui, il est dedans, но нельзя *11 est dans, хотя оба слова обозначают одно и то же пространственное отношение. Dans выражает это значение только в составе предложений, представляя собой служебное («грамматическое») слово. Грамматические элементы связываются с лексическими либо в составе слова (Il arrivera), либо в составе предложения (Le cahier est dans la serviette). Первые относятся к сфере морфологии, вторые – к сфере синтаксиса. Сказанное можно резюмировать следующей схемой:

В лингвистике нередко высказывается точка зрения, согласно которой грамматические элементы (морфемы, служебные слова) вообще не имеют номинативной функции. Это неточно. Соотносясь с определенными явлениями действительности, они выполняют функции номинации, но не самостоятельно в отличие от знаменательных слов.

2. К а т е г о р и а л ь н о е з н а ч е н и е . Грамматические значения обладают большей широтой, абстракцией, чем лексические. Хотя наречие demain и флексия -rа указывают на действие в будущем, слово обозначает его гораздо более точно, чем флексия. Однако грамматические значения основаны на противопоставлении (оппозиции), и самые общие понятия выражаются тоже лексически. Например, понятия, связанные со временем:

33

Грамматически выражаются абстрактные категории, но не самыеобщие.

3 . Р а с п р о с т р а н е н и е н а к л а с с с л о в . Лексическое значение может быть выражено в отдельном слове или группе слов. Грамматическое охватывает целый класс или значительную часть класса однородных слов. Глагольные префиксы могут выражать завершенность действия (ср.: dormir–

спать, s'endormir–уснуть, crier –-кричать, s'écrier– вскрикнуть). В русском языке это значение грамматично, оно распространяется на все глаголы: любой глагол выступает в форме совершенного или несовершенного вида, многие могут принимать оба вида – делать/сделать. Во французском языке это различие касается лишь небольшой группы глаголов и рассматривается как часть их лексического, а не грамматического значения.

4. О бя з а т е л ь н о с т ь г р а м м а т и ч е с к о г о з н а ч е н и я . Грамматические значения не просто дополнительные, сопровождающие основное лексическое значение слова, вне их не мыслится слово соответствующего класса. Так, всякое французское существительное обязательно выступает в определенной форме числа и рода, глагол – в форме числа, лица, наклонения, залога, времени. Совокупность обязательных категорий образует г р а м м а т и ч е с к ую фо р м у с л о в а .

5. Н е и з м е н н о с т ь р е фе р е н т н о й ( п р е дм е т н о й ) о т н е с е н н о с т и с л о в а . Присоединение к слову грамматического элемента не изменяет значение слова, онo обозначает те же объекты. При присоединении лексического элемента к слову изменяется значение слова, то есть оно соотносится с другими референтами (объектами). Словообразовательные морфемы имеют много общего со словоизменительными (несамостоятельность номинативной функции, категориальное значение и др.), но они отличаются от них тем, что изменяют референцию слова (его соотнесенность с предметом). Maison и maisons представляют собой формы одного слова, так как они указывают на одни и те же предметы (один или несколько), но maisonnette не форма слова maison, ибо maisonnette указывает на иной объект.

6. З а к р ы т о с т ь ( о г р а н и ч е н н о с т ь ) с и с т е м ы . Поскольку грамматические значения обязательно сопровождают слово, число их должно быть ограничено (слишком большое число дополнительных значений, выражаемых при каждом слове, затруднило бы коммуникацию). Если лексика представляет собой открытый ряд единиц, то грамматические категории образуют ограниченный, закрытый ряд. Можно заимствовать или образовать новое слово, но новый грамматический элемент создается в процессе длительной эволюции языка.

§ 39. Функционально-семантическая связь лексики и грамматики.

Между грамматическими формами в их семантических функциях н лексическими средствами языка может устанавливаться взаимосвязь на семантическом уровне, которая состоит либо в семантическом взаимодействии, либо в функциональной компенсации.

1. Семантическое в з а и м о де й с т в и е лексики и грамматики проявляется в том, что присоединяемые грамматические значения согласуются с лексическими значениями слов. В предложении Il partira demain и глагол, и обстоятельство семантически согласуются благодаря наличию общей семы «будущее время». В функции орудийного дополнения может употребляться только неодушевленное существительное: Pierre a brisé ea vitre avec une pierre. При несовместимости лексических и грамматических значений имеют место следующие явления:

1) лексика влияет на грамматику: она накладывает о г р а н и ч е н и я на использование грамматических форм (см. § 33, 37). Названия веществ (encre, coton) не имеют форм множественного числа (кроме случаев переосмысления), непереходные глаголы не образуют пассивного залога. Синтаксическая функция небезразлична к семантике слова: подлежащее при переходном глаголе обычно указывает на одушевленный субъект;

34

2) грамматика влияет на лексику: грамматические |

формы ди ф ф е р е н ц и р ую т |

или |

и з м е н я ют значение слова. Если грамматическая форма, |

несовместимая со значением слова, |

все же |

присоединяется к нему, то это свидетельствует об изменении значения слова. Форма des cotons показывает, что несчитаемый объект заменился считаемым и существительное изменило свое значение, обозначая сорта хлопка. Во французском языке изменение морфологической формы или синтаксической связи слов часто свидетельствует об изменении значения слова. Наиболее характерные случаи: число существительных: l'amitié–des amitiés; форма артикля: un mouton – du mouton; переходность прилагательного: un garçon capable – un garçon capable de bonnes actions; переходность глагола: décoller vt – отклеить; décoller vi – взлететь (о самолете).

Явления, отмеченные в п. 1), |

2) объясняются с е м а н т и ч е с к и м с о г л а с о в а н и е м , в силу |

которого сочетание лексем и |

граммем не должно содержать противоречивых сем. Например, |

«считаемость» [а] выражается лексически в словах, обозначающих предметы, и грамматически в форме множественного числа. Единственное число к понятию «считаемость» безразлично:

лексема |

граммема |

форма |

прямое значение |

(1)table = [а] |

+ MH. ч. [а] |

tables |

|

(2) gloire = [а] |

+ ед. ч. – |

gloire |

« « |

(3) gloire = [a] |

+ мн. ч. [а] + |

*gloires«славы» |

неправильная форма |

(4) gloire = [a] |

мн. ч. [a] |

gloires |

переносное значение |

В случае (3) семантическое согласование лексемы и граммемы отсутствует, форма оказывается бессмысленной, неправильной. В случае (4) лексема, переосмысляясь, приобретает значение считаемости и форма становится правильной (значение «знаменитости»).

2. Функциональная взаимная к о м п е н с а ц и я лексики и грамматики основывается на том, что лексические средства используются для выражения грамматических значений, тогда как грамматические средства используются вместо средств словообразования.

1) Г р а м м а т и к а л и з а ц и я лексических элементов (лексическое средство в функции грамматического). Лексические элементы могут: а) выражать категорийные значения, обычно передаваемые грамматическими средствами; например, выражение женского рода: femme-peintre,

выражение пассивного значения: Le Chambre approuva la loi – La loi reçut l'approbation de (= fut approuvée par) la Chambre (глагол recevoir выражает направленность действия на подлежащее подобно пассивному залогу); б) переводить слово в иной функциональный класс (ср.: homme plein de courage, и homme courageux, где plein de позволяет существительному выступать в функции прилагательного); в) связывать слова между собой (ср.: homme plein de courage и homme de courage – plein de выполняет функцию, аналогичную предлогу de), входить в грамматическую форму другого слова (avoir, être) При грамматизации слово приобретает полуслужебную функцию. Различие между собственно служебными и п о л ус л уж е бн ы м и (или десемантизированными) словами состоит в том, что первые специально существуют в языке как служебные, строевые слова (предлоги, союзы и т. п.), тогда как вторые суть знаменательные слова, способные выполнять грамматическую, строевую функцию. Полуслужебные глаголы называют иногда глаголами-операторами (faire, mettre, prendre, etc.).

2) Л е к с и к а л и з а ц и я грамматических форм имеет место при переосмыслении значения грамматического элемента, который выступает как средство образования слова и устойчивых сочетаний либо как средство дифференциации их значений. К факторам лексикализации относятся:

–отмирание грамматической категории (или синтаксической конструкции), остатки которой служат для образования слов или устойчивых словосочетаний. Например, остатки старофранцузских падежных форм: sire – seigneur являются теперь разными словами. Прежний порядок слов лексикализовался во фразеологизмах типа sans coup férir;

–отпадение формы от всей парадигмы, ее переосмысление. Форма причастия лексикализовалась в предлогах durant, pendant, которые уже не воспринимаются как формы глаголов durer, pendre;

–устранение семантической оппозиции, различающей грамматические формы. При этом разные формы выступают не как разные формы слова, но как разные слова (или словосочетания). Так, в словах semeur сеятель – semeuse ceятелъница род сохраняет свое значение; но в semeuse сеялка он лексикализовался; суффикс ж. рода -euse служит для образования названий машин (ср. fraiseuse и т. п.).

35

§ 40. Лексико-грамматические поля.

Грамматические и лексические средства, выражающие общее значение, образуют в языке лексикограмматические поля, элементы которых могут выступать как синонимы. Их называют также функциональными, функционально-семантическими, ономасиологическими, понятийными полями. Например, модальность выражается глагольной формой (индикатив, сюбжонктив), модальными глаголами (pouvoir, devoir, etc), модальными наречиями (peut-être) и другими средствами. Ядром лексико-грамматического поля может быть определенная грамматическая форма и/или лексическая группа слов (в данном случае – наклонение и модальные глаголы). Его периферию составляют формы (и слова, для которых данное значение является вторичным (например, futur в модальном значении).

§ 41. Факторы десемантизации и грамматизации слова.

К ним относятся:

а) ш и р о т а з н а ч е н и я слова. Грамматикализации подвергаются особенно часто слова абстрактного значения: глаголы être, avoir, faire, aller, venir в глагольных формах; femme, homme, gens

при обозначении деятеля; le fait que при обозначении действия; façon, manière, air при обозначении образа действия (d'un air solennel);

б) т р а н з и т и в н о е уп о т р е б л е н и е слова. В транзитивной позиции всякое слово, помимо выражения собственного значения, служит для связывания других слов, выполняя тем самым структурную функцию. Связующая роль может выйти на первый план, и слово начинает употребляться прежде всего как средство связи. Например, глагол être сохраняет полноту своего значения в абсолютной конструкции (Je pense donc je suis) связывая другие слова, он становится служебным глаголом (Il est heureux; Il est médecin);

в) с е м а н т и ч е с к а я и з бы т о ч н о с т ь слова. Если слово обозначает элемент действительности, уже известный или ясный из ситуации, то его употребление становится семантически необязательным, оно выполняет строевую функцию. Во фразе Les enfants allaient dans la forêt ramasser les baies глагол ramasser выражает, понятие, подразумеваемое из контекста (ягоды обычно «собирают»). Он необязателен и может быть переведен предлогом: Дети шли в лес за ягодами. Глагол ramasser подобно предлогу за, связывает существительное с глаголом. Вместо parler calmement можно сказать parler d'une voix calme, где voix семантически дублирует глагол parler, но позволяет использовать прилагательное для характеристики глагола;

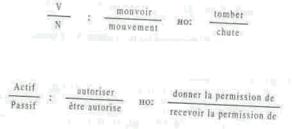

г) с уп п л е т и в н о с т ь з н а ч е н и й с л о в . Нередко разные грамматические значения слова выражаются при помощи различных основ: je vais, nous allons, j'irai; homme – gens и т. п. Это – морфологический супплетивизм. С супплетивизмом мы встречаемся и в словообразовании, и в синтаксисе, когда соотносительные значения выражаются разными лексемами. Например, образование одной части речи от другой:

В качестве супплетивных пар выступают глаголы - конверсивы, которые выражают активное или пассивное действие:

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ В ПЛАНЕ ВЫРАЖЕНИЯ

§ 42. Морфология и синтаксис.

Любой способ грамматического выражения проявляется в изменении (фонетическом или графическом) языковых элементов. Если эти изменения отмечаются в слове, то соответствующее грамматическое значение относится к морфологии, если в предложении, то к синтаксису. В

предложении Les petits enfants jouent avec le chien du voisin представлены грамматические,

несамостоятельные элементы двух типов: a) -s, -ent составляют часть слова, это морфологические

36

флексии; б) les, en, avec, le, du не входят в состав других слов, они представляют собой «морфемы фразы» – служебные слова – и относятся к синтаксису. Различение морфологии и синтаксиса в значительной степени зависит от понимания г р а н и ц с л о в а . Если сочетания le chien или du chien рассматривать как единое слово, то тогда следует признать, что le и du – часть слова, а выражаемые ими значения относятся к морфологии. Отсюда нужно было бы сделать вывод, что во французском языке имеется склонение (le chien, du chien, au chien).

Наличие во французском языке а н а л и т и ч е с к и х с л о в о фо р м , состоящих из ряда элементов, внешне сходных с отдельными словами, создает трудности для разграничения морфологии и синтаксиса.

Не все французские языковеды признают подобное разделение на морфологию и синтаксис. Так, Гугнейм [107(1)] относит к морфемам любые языковые элементы с грамматической значимостью, в том числе порядок слов, местоимения, разные разряды служебных слов. Изучение всех этих явлений он включает в «морфологию». В «синтаксисе» рассматриваются употребление этих «морфем», выражаемые ими оппозиции.

В «Функциональной грамматике» Мартине [134(1)] под морфологией понимается вариация морфем, то есть внешняя сторона способов выражения различных грамматических значений. Поэтому в морфологию включается также порядок слов (например, место наречия). При рассмотрении «классов монем» (то есть, примерно, частей речи) в их определители на равных основаниях включаются явления, реализующиеся как внутри слова, так и за его пределами. Например, определители имени включают: детерминативы, прилагательные, число, инфинитивы с предлогом и пр. Между тем, число может выражаться морфологически, тогда как остальные определители – только синтаксически. Такая трактовка морфологии связана с общим отсутствием понятия слова как структурной единицы в грамматической теории Мартине.

§ 43. Грамматические аспекты проблемы слова.

Проблема слова касается двух аспектов: т о ж д е с т в а слова (его идентификации) и г р а н и ц ы слова (его делимитации) (более подробно см. [45 (1), гл. Il, с. 6–71]). Проблема идентификации и делимитации возникает при анализе любой единицы языка.

Первый аспект связан с парадигматикой, второй – с синтагматическими отношениями. Слово представляет собой совокупность его словоформ. Поэтому проблема грамматического тождества слова сводится к тому, являются ли данные словоформы формами одного и того же слова, или же они относятся к разным словам. Например, faire, (je) fais, en faisant, (je) ferai образуют разные формы одного и того же слова. Но входит ли, например, форма fait в une chose faite в число форм данного слова или образует иное слово – прилагательное?

Проблема выделения границ слова заключается в установлении того, сколько слов насчитывается в данном отрезке речевой цепи. Например, являются ли одним, двумя или тремя словами образования j'ai fait, il est venu, je le vois, chemin de fer, à l'école. Решение этой проблемы связано как с пониманием грамматических категорий, так и с критериями выделения слова в речевой цепи.

Самостоятельное слово как единица языка характеризуется со стороны фонетической, грамматической, семантической. Однако во французском языке формальные признаки слова в речевой цепи ослабляются больше, чем в других, и не случайно известный русский ученый А. М. Пешковский, желая проиллюстрировать сложность определения границ слова, обращался к примерам из французского языка.

Ф о н е т и ч е с к и й к р и т е р и й . Фонетическими признаками отдельного слова (неслужебного) считаются единство ударения, определенные пограничные сигналы. Во французском языке явления liaison, enchaînement стирают границы между словами, членение на слоги не соответствует границам между словами. Ударение падает на конец ритмической группы, а иногда и синтагмы, объединяющей ряд слов. Фонетический критерий оказывается недостаточным для разграничения слов во французском языке.

С е м а н т и ч е с к и й к р и т е р и й . Считается обычно, что слово соответствует одному понятию. Во фразе Pierre marche lentement три слова выражают три лексических значения. Однако во французском языке немало сочетаний слов, выражающих одно понятие: prendre peur, chemin de fer и т. п. Такие образования Бенвенист называет synapsies, Потье – lexies, Мартине – сложные синтемы. Они нередко пишутся слитно (justaucorps, bonhomme) или полуслитно, через дефис (arc-en-ciel, pot-de-vin).

37

Единое понятие может быть выражено словосочетанием (pomme de terre), поэтому и этот критерий недостаточен для уточнения границ слова.

Г р а м м а т и ч е с к и й к р и т е р и й . Он исходит из цельнооформленности слова, которая проявляется в следующем:

–грамматический признак относится ко всему слову, а не к его части. Например, portemanteau следует считать одним словом, так как знак множественного числа относится ко всему слову: portemanteaux. Однако многие сложные слова и речения не подчиняются этому правилу, морфологические значения у них выражаются как в свободных словосочетаниях: bonshommes, chouxfleurs, timbres-poste и т.п. Тем более это имеет место в глагольных сочетаниях (лексиях). Ср.: maintenir– je maintiendrai, но faire peur–je ferai peur как je ferai une promenade;

–нерасчленимость слова рассматривается иногда как критерий границ слова: внутрь слова нельзя включить посторонние элементы. Поскольку надо говорить moulin à café électrique, a не moulin électrique à café, считают такие образования сложным словом, как char-à-banc или arc-en-ciel. Но и этот критерий не всегда действителен. Так, filet de pêche семантически не менее единое, чем moulin à café,

допускает включение определений: filet gris de pêche или filet de pêche gris [73 (3 p. 68)]. Еще менее действен этот критерий в грамматических комплексах: a fait может быть расчленено другими словами: Il n'a pas encore tout fait. Отсюда надо сделать вывод, что либо a fait представляет собой не форму слова faire, но словосочетание, либо что критерий нерасчленимости не всегда убедителен при определении границ слова. Иногда одно и то же слово в своих разных грамматических формах может быть цельным или членимым (ср.: никто, никого, но ни у кого);

–невозможность перестановки морфем внутри слова. Этим обосновывается, что il fait – два слова, ибо можно сказать Que fait-il ? Во французском языке элементы аналитической формы слова не могут переставляться. Однако в других языках это возможно. Ср. аналитическое условное наклонение в русском языке: я хотел бы и я бы хотел.

Таким образом, во французском языке асимметрия в оформлении слова весьма развита: несколько слов могут иметь признаки одного слова (например, единое ударение для ритмической группы), с другой стороны, одно слово может иметь внешние признаки словосочетания (раздельнооформленность

всложных словах; аналитические грамматические формы). Все это затрудняет выделение слова во французском языке, и некоторые французские лингвисты предлагали отказаться от понятия слова как лингвистической единицы, заменяя его другими понятиями: molécule syntaxique (Балли), syntagme autonome (Мартине), lexie (Потье), espèce (Галише) и др. (более подробно см. [103, р. 98–104]).

Положительной чертой теории слова у французских лингвистов является стремление различить неактуализованное слово в языковой системе и актуализованное в речи (sémantème и molécule syntaxique у Балли; monème и syntagme autonome y Мартине; morphème и mot y Дюбуа). Однако некоторые из них, как, например, Галише не учитывали, что значение слова включает и принадлежность его к части речи. К тому же во французской лингвистике отсутствуют попытки уточнить критерии различия простого слова и сложного, сложного слова и словосочетания устойчивого характера (chemin de fer, pomme de terre), аналитической формы слова и свободного словосочетания. В структуральных грамматиках (например, у Дюбуа) фразы: Les enfants avaient mangé des fruits и Les enfants doivent manger les fruits представлены как предложения с одинаковой структурой, хотя avaient mangé представляет собой одно слово, а doivent manger – два. Нельзя отменить понятие слова как единицы языковой структуры. Человек говорит предложениями, которые членятся на синтагмы, на члены предложения. Но он знает и помнит язык через слова, которые представляют собой основную психолингвистическую реальность.

§ 44. Структурные типы лексических и грамматических единиц.

Полная симметрия в выражении лексических и грамматических значений имеет место в том случае, когда лексическое значение выражено основой самостоятельного слова, а грамматическое – неотделимыми флексиями в составе слова. Слово и член предложения, морфологическая и синтаксическая формы слова находят здесь одно и то же материальное выражение. Например, во фразе Pierre marche vite представлены три основных понятия, выраженных тремя членами предложения. Во французском языке ввиду частого несовпадения структурных, семантических и грамматических границ языковых единиц указанная симметрия часто нарушается и возникают промежуточные структурные типы, которые могут отмечаться как в лексическом, так и в синтаксическом плане.

38

В л е к с и ч е с к о м плане выделяются следующие структурные типы единиц: А. (одно понятие) – простое слово: (un) livre, acheter;

Б. (одно понятие) – промежуточные структуры: а) производное слово: acheteur; б) сложное слово: protège-livre, arc-en-ciel; в) устойчивое выражение: pomme de terre, prendre froid;

В. (два понятия) – словосочетание: acheter un livre. Каждый уровень ставит свои проблемы: как рассматривать, например, poste-clé – как словосочетание, сложное слово или производное слово, где -clé

– суффикс.

Устойчивые выражения играют большую роль во французском языке, иногда их называют речениями (locutions verbales, adverbiales, prépositionnelles и др.). Они не могут считаться сложными словами, поскольку не отвечают критериям сложных слов, хотя функционально нередко подобны простым или производным словам. Мы будем называть их с о с т а в н ы м и единицами, выделяя таким образом составные глаголы (faire part), предлоги (à côté de), союзы (alors que), наречия (nulle part), междометия (eh bien) и др. Составные обозначения являются аналитическими лексическими единицами, но не аналитическими словами.

В г р а м м а т и ч е с к о м плане выделяются следующие структуры: А. (один член предложения) – синтетическая форма слова: Parlez!

Б. (один член предложения) – промежуточные ассиметричные структуры: а) аналитическая форма слова (основа и вспомогательное слово): (il) est venu; б) аналитическая форма члена предложения (самостоятельное +служебное слово): (il) est étudiant;

В. (два члена предложения) – свободное сочетание: Pierre dort. Здесь возникают аналогичные проблемы разграничения: составляет ли (il) vient de partir или (il le) fait venir аналитическую форму слова (Ба) или сложное сказуемое (Бб), составляют ли (il) eut un cri или (je) commence à lire один аналитический член предложения (Бб) или два (В).

§ 45. Способы грамматического выражения. Морфология и синтаксис.

Грамматические значения могут быть выражены внутри слова (морфологически) или вне его пределов (синтаксически). Всякое изменение значения связано с изменением звучания (или графической формы речи), кроме случаев омонимии. Изменение может проявляться в добавлении грамматического элемента к исходной форме слова без ее изменения; в замене одного грамматического элемента в форме слова другим; в

изменении окружения слова. Так образуются следующие средства выражения: А. Внутри слова:

1.Добавление (агглютинация): table–tables; clair– claire.

2.Замена:

а) корневого элемента (супплетивизм – suppléance): nous allons – nous irons;

б) грамматического элемента (флексия): allons!–allez!

в) отделимой флексии в аналитической форме слова: il est allé –je suis allé. Б. Вне слова, в предложении:

1. Добавление:

а) служебного слова: il va à l'école;

б) полуслужебного слова: il s'est mis à courir (о полуслужебных словах см. § 39);

2.Изменяется окружение, порядок слов: Paul voit Jean – Jean voit Paul.

3.Изменяется интонация: Tu viens? (вопрос).

Способы А относятся к морфологии, способы Б – к синтаксису. Приемы А 1, 2а, б – синтетические, приемы А 2в, Б 1, 2, 3 – аналитические.

Агглютинация и флексия нередко именуются ф л е к т и в н о с т ь ю (в широком плане) или

аф ф и к с а ц и е й .

Котмеченным прямым способам иногда добавляют косвенный способ – изменение формы субститута (слова-заместителя): Je pense à Pierre – je pense à lui; je pense à ce voyage –j'y pense (различие одушевленности/неодушевленности N).

Не все грамматисты разделяют мнение, что к морфологии относится изучение средств грамматического выражения в пределах слова, тогда как синтаксис охватывает те средства, которые реализуются в предложении. В некоторых трудах по французской грамматике термин «морфология»

39

получает либо расширенное значение, либо, напротив, суженное. Основные точки зрения по этому вопросу:

1)Термин «морфология» охватывает функционирование всех морфом, как грамматических, так и лексических, служащих для образования новых слов. В связи с этим внутри морфологии различаются морфология грамматическая и морфология лексическая (дериватология) (см., например, [147]).

2)Термин морфология охватывает все средства грамматического выражения. Так, Ж. Гугнейм в раздел морфологии включает изучение флексий, служебных слов (артиклей, предлогов), порядка слов. На долю синтаксиса приходится изучение комбинационных правил этих средств и выражаемых ими значений.

3)Понятие морфологии сужается в функциональной теории А. Мартине. Он рассматривает ее как вариацию монем (типа je vais, но tu vas), изучение значений и употреблений грамматических форм относятся к синтаксису.

4)Этот термин вообще не используется, хотя изучаются варианты и значения морфем.

Ценность традиционного понимания морфологии состоит в том, что изучаются одновременно и формы, и значения элементов, заключенных в слове. При этом следует учитывать, что границы между морфологией и синтаксисом не являются жесткими.

§ 46. Особенности флективности французского языка.

Они проявляются в следующем:

а) в качестве средства выражения часто выступает не изменение окончаний, а изменение форм основы слова («внутренняя флексия»). Такой прием наблюдается:

–при выражении числа и рода существительных и прилагательных: travail – travaux; national – nationaux;

grand –grande; anglais – anglaise;

–при выражении лица и числа в системе глагола: je mène – nous menons; il tient – ils tiennent – nous tenons.

Флексия иногда смыкается с супплетивизмом: un œil – des yeux; il fait – il fit – ils font;

б) велико число нулевых и омонимичных форм в парадигме одного слова, особенно в устной речи. У глагола parler в présent только две формы из шести имеют свои флексии;

в) не все слова данной части речи охватываются морфологическими различиями. В русском языке почти все прилагательные имеют знаки рода (-ый, -ая, -ое), во французском многие не различают род (triste). Число в устной форме проявляется лишь у небольшой части существительных (travail – travaux)

ифакультативно – в liaison. Формы числа в présent различны лишь у глаголов Il и IlI групп (il finit – ils finissent, il prend – ils prennent); subjonctif и indicatif также различаются лишь y сравнительно небольшой части глаголов. Нерегулярный характер французской морфологии усиливает аналитические тенденции этого языка.

§ 47. Морфология письменной и устной форм речи.

Во всех языках существует различие в выражении морфологических значений в устной и письменной формах речи, но во французском языке это различие настолько значительно, что можно говорить о наличии в нем двух различных морфологических систем: одной для устной формы речи, другой – для письменной. В устной речи все особенности флективности французского языка усугубляются, наблюдается увеличение числа морфологических омонимов: при выражении категории рода (bleue, une employée, elle est aimée), числа (les enfants), лица (je parle, tu parles), наклонения (il fit, qu'il fît) и даже времени (многие лингвисты отмечают стирание фонетического различия в формах je parlai и je parlais). По-разному приходится определять и сам морфологический прием. Так, если в письменной форме выражение рода у прилагательных типа grand – grande можно рассматривать как агглютинацию, в устной форме – это внутренняя флексия (изменение основы). Подробно эти различия будут рассмотрены при анализе соответствующих категорий.

§ 48. Самостоятельные, служебные и вспомогательные слова.

Во французском языке имеется четыре типа значимых элементов: а) самостоятельные слова; б) служебные слова (mots-outils); в) вспомогательные слова (mots auxiliaires); г) неотделимые морфемы.

40