- •ЧастьI. Функциональная стилистика

- •Глава 1. Объект и предмет стилистики § 1.1. Предварительные замечания

- •§ 1.2. Стилистика и описательные дисциплины

- •§ 1.3. Стилистика и культура речи

- •§ 1.4. Стилистика и литературное редактирование

- •Глава 2. Литературный язык в системе национального языка (на материале русского языка) § 2.1. Предварительные замечания

- •§ 2.2. Понятие «современный русский язык»

- •Глава 3. Предмет функциональной стилистики § 3.1. Предварительные замечания

- •§ 3.2. Стилистика языковых единиц

- •§ 3.3. Стилистика текста

- •§ 3.4. Стилистика художественной речи

- •Глава 4. Основные понятия функциональной стилистики § 4.1. Предварительные замечания

- •§ 4.2. Функциональный стиль

- •§ 4.3. Стилеобразующие факторы

- •§ 4.4. Функционально-стилевая сфера. Подстиль

- •Глава 5. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка (русского литературного языка) § 5.1. Предварительные замечания

- •§ 5.2. Основания функционального деления литературного языка

- •§ 5.3. Функциональные разновидности книжной речи

- •§ 5.4. Разговорная речь – книжная речь. Устная речь – письменная речь

- •§ 5.5. Многомерность функционально-стилевой системы литературного языка

- •Глава 6. Русская разговорная речь § 6.1. Предварительные замечания

- •§ 6.2. Функциональная характеристика разговорной речи

- •§ 6.3. Дифференциация разговорной речи

- •§ 6.4. Основные стилистические черты разговорной речи

- •§ 6.5. Синтаксис разговорной речи

- •§ 6.6. Лексика разговорной речи

- •Глава 7. Официально-деловой стиль § 7.1. Предварительные замечания

- •§ 7.2. Функциональная характеристика официально-делового стиля

- •§ 7.3. Дифференциация официально-делового стиля

- •§ 7.4. Синтаксис официально-делового стиля

- •§ 7.5. Лексика и фразеология официально-делового стиля

- •Глава 8. Научный стиль § 8.1. Предварительные замечания

- •§ 8.2. Дифференциация научного стиля

- •§ 8.3. Синтаксис научного стиля

- •§ 8.4. Морфология научного стиля

- •§ 8.5. Лексика научного стиля

- •Глава 9. Публицистический стиль § 9.1. Предварительные замечания

- •§ 9.2. Функциональная характеристика публицистического стиля

- •§ 9.3. Лексика публицистического стиля

- •§ 9.4. Период в публицистическом стиле

- •§ 9.5. Стандартизированные средства публицистического стиля

- •Глава 10. Язык художественной литературы § 10.1. Предварительные замечания

- •§ 10.2. Функциональная характеристика языка художественной литературы

- •§ 10.3. Основные признаки языка художественной/литературы

- •Глава 11. Устные функциональные варианты (в рамках книжной речи) литературного языка § 11.1. Предварительные замечания

- •§ 11.2. Устная публичная речь

- •§ 11.3. Синтаксис устной публичной речи

- •§ 11.4. Лексика устной публичной речи

- •§ 11.5. Устные стили массовой информации

- •§ 11.6. Язык радио

- •§ 11.7. Язык рекламы

- •§ 11.8. Телевизионная речь

- •ЧастьIi. Стилистическое использование языковых средств

- •Глава 1. Стилистические ресурсы семантики лексических единиц § 1.1. Предварительные замечания

- •§ 1.2. Использование однозначности и многозначности в стилистических целях

- •§ 1.3. Использование омонимии как стилистического средства

- •§ 1.4. Использование синонимии как стилистического средства

- •§ 1.5. Использование антонимии как стилистического средства

- •§ 1.6. Использование паронимии как стилистического средства

- •Глава 2. Стилистические свойства лексических единиц, связанные с их происхождением § 2.1. Предварительные замечания

- •§ 2.2. Использование восточнославянизмов и старославянизмов в стилистических целях

- •§ 2.3. Использование в стилистических целях лексики, заимствованной из западноевропейских языков

- •§ 2.4. Использование эктотизмов и варваризмов в стилистических целях

- •Глава 3. Стилистические свойства устаревших и новых лексических единиц § 3.1. Предварительные замечания

- •§ 3.2. Использование устаревших слов в стилистических целях

- •§ 3.3. Использование новых слов в стилистических целях

- •Глава 4. Стилистический потенциал лексических единиц, различающихся сферой употребления § 4.1. Предварительные замечания

- •§ 4.2. Использование диалектизмов в стилистических целях

- •§ 4.3. Использование терминов в стилистических целях

- •Терминальное чтиво

- •§ 4.4. Использование жаргонизмов в стилистических целях

- •Глава 5. Стилистическое и стилевое распределение лексических единиц § 5.1. Предварительные замечания

- •§ 5.2. Лексические единицы со стилистической стороны

- •§ 5.3. Лексические единицы со стороны стилевого распределения

- •Глава 6. Стилистический потенциал фразеологических единиц § 6.1. Предварительные замечания

- •§ 6.2. Узкое и широкое понимание фразеологизмов

- •§ 6.3. Стилистическое использование фразеологических единиц

- •Глава 7. Стилистический потенциал словообразования § 7.1. Предварительные замечания

- •§ 7.2. Типы, модели и средства словообразования

- •§ 7.3. Стилевое распределение аффиксов

- •§ 7.4. Стилистические возможности аффиксов

- •§ 7.5. Словообразование и юмор

- •Глава 8. Фонетико-графические средства стилистики § 8.1. Предварительные замечания

- •§ 8.2. Звуки как стилистическое средство

- •§ 8.3. Ударение как стилистическое средство

- •§ 8.4. Интонация как стилистическое средство

- •§ 8.5. Использование графики в стилистических целях

- •Глава 9. Морфологические средства стилистики § 9.1. Предварительные замечания

- •§ 9.2. Стилистические возможности имен существительных и их форм

- •§ 9.3. Стилистические возможности имен прилагательных

- •§ 9.4. Стилистические возможности имен числительных

- •§ 9.5. Стилистические возможности местоимений

- •§ 9.6. Стилистические возможности глаголов

- •Лесной оркестр

- •§ 9.7. Стилистические возможности предлогов

- •О сущем

- •Глава 10. Синтаксические средства стилистики § 10.1. Предварительные замечания

- •§ 10.2. Стилистические возможности словосочетаний

- •§ 10.3. Стилистические возможности компонентов простого и сложного предложений

- •§ 10.4. Осложнения в простом предложении и их стилистические ресурсы

- •§ 10.5. Стилистика текста

- •Глава 11. Тропы и стилистические фигуры § 11.1. Предварительные замечания

- •§ 11.2. Тропы как семантические преобразования

- •§ 11.3. Стилистические фигуры (фигуры речи)

- •ЧастьIiiлитературное редактирование Глава 1. Редактирование в процессе коммуникации § 1.1. Предварительные замечания

- •§ 1.2: Редактор и автор: основы профессионального общения. Саморедактирование

- •§ 1.3. Редактор и читатель: прогноз восприятия текста аудиторией

- •§ 1.4. Редактор и текст: критерии анализа речевого произведения

- •Глава 2. Текст как объект работы редактора. Основные свойства текста § 2.1. Предварительные замечания

- •§ 2.2. Информативность текста и виды информации

- •§ 2.3. Смысловая целостность

- •Трудно стать банкротом

- •§ 2.4. Синтаксическая связность

- •§ 2.5. Литературная обработанность

- •§ 2.6. Закрепленность на материальном носителе

- •Глава 3. Основные методические процедуры анализа и правки текста § 3.1. Предварительные замечания

- •§ 3.2. Ознакомительное чтение

- •§ 3.3. Углубленное, аналитическое чтение

- •§ 3.4. Шлифовочное чтение

- •§ 3.5. Правка как вид редакторской деятельности. Принципы правки

- •§ 3.6. Правка-вычитка

- •§ 3.7. Правка-сокращение

- •§ 3.8. Правка-обработка

- •§ 3.9. Правка-переделка

- •Должников продадут с молотка?

- •§ 3.10. Компьютер в редактировании*. Основные технические требования к правке

- •§ 3.11. Специфика редактирования телевизионных и радиотекстов

- •Глава 4. Работа редактора с логической основой текста § 4.1. Предварительные замечания

- •§ 4.2. Единицы и процедуры логического анализа текста

- •§ 4.3. Понятия и их отношения в тексте

- •§ 4.4. Закон тождества и ошибки, связанные с его нарушением

- •§ 4.5. Закон противоречия и ошибки, связанные с его нарушением

- •§ 4.6. Закон исключенного третьего и ошибки, связанные с его нарушением

- •§ 4.7. Закон достаточного основания и ошибки, связанные с его нарушением

- •§ 4.8. Нарушение логических законов и правил как риторический прием

- •Глава 5. Работа редактора с фактической основой текста § 5.1. Предварительные замечания

- •§ 5.2. Оценка значимости факта для текста

- •§ 5.3. Золотые правила работы с фактами

- •§ 5.4. Конкретизация представления как метод проверки факта

- •§ 5.5. Факт и слово, его называющее. Уточнение понятия и высказывания

- •§ 5.6. Сопоставление фактов

- •§ 5.7. Проверка фактов по авторитетным источникам информации

- •§ 5.8. Цифра как вид фактического материала и элемент текста. Требования к ней

- •§ 5.9. Работа редактора со статистикой*

- •§ 5.10. Таблицы и выводы как способ оформления статистических данных*

- •Тематический заголовок

- •Отношение россиян к новому объединению с бывшими республиками и территориями ссср

- •§ 5.11. Цитаты как вид фактического материала. Приемы их использования

- •§ 5.12. Понятие точности цитирования. Приемы и правила проверки цитат*

- •§ 5.13. Работа редактора с аллюзийной цитатой

- •Глава 6. Композиция текста как предмет работы редактора § 6.1. Предварительные замечания

- •§ 6.2. Элементы композиции, основные композиционные принципы и приемы

- •§ 6.3. Работа редактора с композицией текста

- •§ 6.4. Жанр как композиционная форма. Работа редактора с текстами разных жанров

- •Новый метод лечения сложных переломов

- •На операцию без скальпеля

- •Гомельстекло

- •Почта ххт века это

- •Глава 7. Различные виды текста и способы изложения как предмет работы редактора § 7.1. Предварительные замечания

- •§ 7.2. Классификация способов изложения и видов текста

- •§ 7.3. Повествование, его виды и признаки

- •§ 7.4. Сообщение и его признаки

- •§ 7.5. Редактирование повествования и сообщения

- •§ 7.6. Описание, его виды и признаки

- •§ 7.7. Информационное описание и его признаки

- •§ 7.8. Редактирование описания

- •§ 7.9. Рациональное и иррациональное в рассуждении

- •§ 7.10. Основные виды рассуждений и их признаки*

- •§7.11. Иррациональное под видом рационального: риторические возможности умозаключения

- •§ 7.12. Редактирование рассуждения

- •§ 7.13. Определение, его виды и признаки

- •§ 7.14. Объяснение, его виды и признаки

- •§ 7.15. Редактирование определений и объяснений

- •§ 7.16. Определение и объяснение как риторический прием

- •§ 7.17. Работа с текстами смешанных способов изложения

- •Глава 8. Основы стилистической правки текста § 8.1. Предварительные замечания

- •§ 8.2. Основные принципы и критерии

- •§ 8.3. Основные проблемы редактирования переводов

- •§ 8.4. «Классические» речевые погрешности: опыт стилистической правки

- •Приложения

- •Преамбула к уставу оон

- •Работа с авторским оригиналом

- •Общие требования к авторскому оригиналу

- •Обработка полученного авторского оригинала в программе ms-Word

- •Некоторые возможности использования Интернета в работе редактора

- •Специфика редактирования Интернет-сайтов

- •Рекомендуемая литература

- •Часть I

- •Часть II

- •Часть III

- •Дополнительная литература

- •Справочная литература

- •Содержание

§ 6.5. Синтаксис разговорной речи

Стилистическое своеобразие разговорной речи ярче всего проявляется в ее синтаксисе. Именно в особенностях синтаксической организации находят отражение основные функциональные черты разговорной речи (кратко рассмотренные в § 6.2). Специфичность синтаксиса разговорной речи объясняется факторами, определяющими функционирование в литературном языке.

Характернейшая черта разговорной речи – эллиптичность предложений. Эллипсис состоит в том, что в синтаксической конструкции, используемой в реплике, остается незамещенной позиция того или иного члена предложения («пропущен» требуемый данной синтаксической конструкцией элемент – член предложения); в рамках словосочетания опущен обязательный в модели данного словосочетания компонент: Дай мне синий [карандаш, конверт...].

Эллипсис применяется в следующих случаях:

1) для обозначения отсутствующего члена синтаксической конструкции, обязательного по условиям, по схеме данной синтаксической модели: Я в институт [иду, еду]; Ты уже домой [идешь, возвращаешься]? В таких конструкциях отсутствие того или иного элемента, как говорят лингвисты, значимо. Их понимание не зависит от ситуации, контекста;

2) для обозначения того или иного элемента конструкции, восполняемого благодаря контексту: Он получил на экзамене «пять», а я – «три». Отсутствующий элемент конструкции (получил) понимается в данной фразе однозначно. Это – контекстный эллипсис;

3) для обозначения отсутствующего элемента конструкции, ясного из ситуации речи (конситуации, по терминологии Е.А. Земской*): Передай, пожалуйста [книгу, портфель, какую-то вещь...]; У вас есть коричневые [ботинки, перчатки, кашне]? – обращение к продавцу. Такие конструкции понятны лишь в определенной ситуации. По Земской, это – конситуационный эллипсис.

* См: Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. 2-е изд. М., 1987.

В связи с актуальностью для разговорной речи типизированных конструкций (об этом далее) важно обратить внимание на подразделение эллиптических конструкций на эллипсисы стационарный и нестационарный.

Эллипсис стационарный понимается однозначно, для данных конструкций не нужен дополнительный контекст или пояснения, поскольку их синтаксический каркас стабилен, неизменен, типизирован. Такие фразы представляются целостными синтаксическими построениями: Два до Петербурга; Один туда и обратно до Жуковки; На следующей (не) выходите?; (Мне) три на «Евгения Онегина».

Эллипсис нестационарный целиком зависит от контекста, от конкретной ситуации. Понимание фразы, в которой он представлен, допускает множественность вариантов: Дайте мне розовую, голубую я не возьму, она мне не нравится [кофточка, шляпка, юбка, коробочка...]. Нестационарный эллипсис – это свободное словосочетание, один из компонентов которого опущен, эллиптирован. Он может применяться в разных ситуациях, поэтому требуются пояснения, что именно имеется в виду. Стационарный же эллипсис закреплен за определенной ситуацией, и он воспроизводится как цельная структура.

Типизированные конструкции характерны для разговорной речи. Их активность обусловлена спонтанностью диалогической речи, наличием в речевом общении (особенно в неформальном) множества однотипных, стереотипных ситуаций, предполагающих использование сложившихся, отработанных повседневной практикой речевых формул, клишированных оборотов, установившихся целостных синтаксических структур и т.п. Такие конструкции отличаются четкостью и стабильностью синтаксической модели; они частотны в употреблении (это «укрепляет» их стабильность и создает условия для автоматизма воспроизведения).

Вот некоторые из них:

пропуск союза при подчинительной связи: Он пришел поздно, (когда) дети спали;

пропуск глагольного сказуемого: Мне билет в кино (дайте);

пропуск дополнения-существительного: Попроси его передать мне (книгу, тарелку);

название признака предмета вместо предмета (одна из номинаций, типичная для разговорной речи): Ищу во что завернуть (вместо: ..бумагу);

препозиция определения в вопросительном предложении: Сегодняшней у тебя нет газеты?;

замена именительным темы других падежей: Автозаводская доедем? (вместо родительного падежа с предлогом до).

Именительный темы, или именительный представления, – конструкция, типичная для разговорной речи; используется в «негладких» фразах, когда невозможно в спонтанно создаваемом высказывании заранее полностью продумать структуру фразы: Бабка – она всех переговорит; Наполеон – он великий человек. Эта конструкция представлена, как мы видели, среди типизированных конструкций: Дом обуви, выходите? (препозиция информативно значимых частей высказывания).

Конструкция «именительный темы» формируется благодаря тому, что при линейной организации высказывания в рамках разговорной речи наиболее важная, информативно значимая часть обычно выносится в начало фразы. Как пишет О.А. Лаптева, информативные центры высказывания «обнаруживают тенденцию быть донесенными до слушателя раздельно, последовательно во времени; этим обеспечивается синхронное восприятие и понимание речи слушателем»*.

* Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976. С. 137.

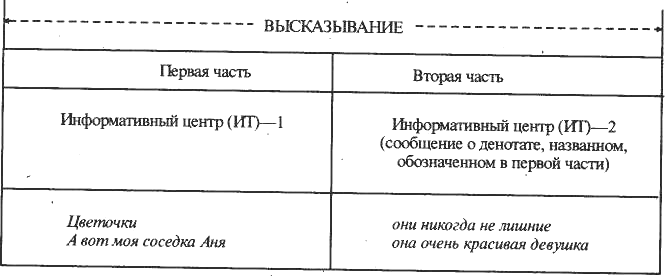

Конструкция «именительный темы» (рис. 7) состоит из двух частей, оформленных как грамматически самостоятельные. Каждая часть представляет собой информативный центр высказывания. Одна из них (обычно начальная) оформляется в виде существительного в именительном падеже или группы именительного падежа. В другой части сообщается о том, что «представлено», названо в первой части. Например: Цветочки, они никогда не лишние.

Рис. 7. Модель конструкции «именительный темы»

Именительный темы получил распространение в общелитературном употреблении и в книжной речи, в частности в языке художественной литературы: Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, в публицистическом стиле: Мать! Как много она значит для каждого!

Если в книжной речи в первой части обычно представлена одиночная форма, то в разговорной речи есть тенденция к распространению первой части: Вот эта женщина пожилая, она у него в подчинении (в первой части существительное «распространено» определением пожилая). В первой части часто употребляется глагол быть: У меня еще потом были розы, они все переродились, который усиливает синтаксическую самостоятельность существительного в именительном падеже – именительного темы. Воспроизведенные здесь варианты первой части рассматриваемой конструкции являются ее модификациями. Лаптева, специально изучавшая данную конструкцию, насчитывает 14 модификаций*.

* См.: Лаптева О.А. Указ. соч. С. 141–160.

На некоторых модификациях именительного темы строятся стереотипы городской речи: Арбатская, выходите?; Вы не скажете оптика, большой магазин, где сойти?; Музей изобразительных искусств вход здесь!; Будьте добры! Красная площадь (где) ?

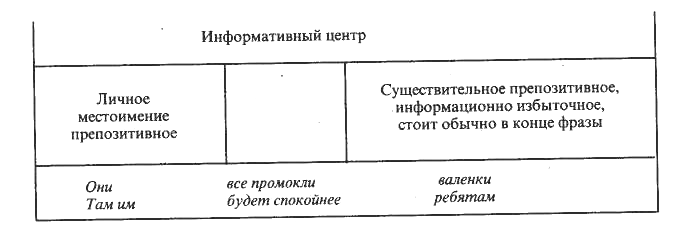

Конструкция добавления, свойственная разговорной, вообще устной речи, состоит в том, что в высказывание включаются, добавляются элементы, которые, судя по началу реплики, не предполагались или отсутствовали в первоначальных коммуникативных установках данного высказывания: Лялю мы постараемся отправить на юг, у нас есть оздоровительная база на юге, а Олю в детский сад.

В конце (или в середине) высказывания могут добавляться практически любые слова: Во-первых, меньше денег, во-вторых, большая загруженность гораздо; Почему заказ не готов? – Седьмого числа готово, отвезли.

Рис. 8. Модель конструкции добавления

Эта конструкция, по Лаптевой, имеет шесть модификаций*.

* См.: Там же. С. 267-272.

Наряду с рассмотренными в разговорной речи сложились и другие типические конструкции:

непредикативные единицы – релятивы: Так ты придешь ? – Ну ладно, в восемь – и указатели: Вот мельница; Вот – показывает книгу;

паратаксическое объединение глаголов: Я глядел-глядел, все глаза проглядел; Взяли привезли детей;

конструкции с плеонастическим («лишним») местоимением: Он и сейчас очень ценится этот майсеновский фарфор;

предложения с двойной связью, или конструкция наложения: Доделывай свой английский и пойдем спать я тебя уложу.

Конструкция основана на расщеплении синтаксических связей слова или группы слов, занимающих срединное положение в высказывании.

Изучая синтаксис разговорной речи, принципиально важно учитывать, что это речь произносимая, речь звучащая. Из этого следует два вывода:

в разговорной речи мы имеем дело с высказыванием, т.е. с предложением, рассматриваемым в потоке речи;

в синтаксической и смысловой организации высказывания в живой диалогической речи совершенно особая роль принадлежит интонации; часто именно интонация – то единственное средство, благодаря которому выражаются экспрессия и оценка, обнаруживает себя субъективная модальность.

А.М. Пешковский в статье «Интонация и грамматика» подчеркивал, что «выражение эмоциональной стороны речи... основная и, надо думать, исконная функция интонации. В то время как в значениях собственно звуковой стороны речи эмоциональная сторона почти не отражается, значения интонационной стороны на 9/10 заполнены ею»*.

* Пешковский A.M. Избранные труды. М., 1959. С. 177.

Об исключительной роли интонации в выражении эмоциональной стороны речи говорил и Б. Шоу, он насчитывал до 50 вариантов произнесения английского yes, различных в смысловом и эмоциональном отношениях. Американский писатель М. Уилсон в рассказе «Как я обходился без переводчика» раскрывает многоликость русского пожалуйста. «Американцу, изучающему русский язык на слух, – пишет он, – кажется, что "пожалуйста" имеет сорок тысяч значений». Все эти значения, конечно же, выражаются при помощи или с участием интонации.

Рассматривая русский разговорный синтаксис, важно особо отметить, что значительную часть синтаксических средств, используемых в разговорной речи, составляют общелитературные конструкции, распространенные и в книжной речи.

При всей своей специфичности, в том числе и при своеобразии синтаксиса, разговорная речь опирается на средства выражения, составляющие общелитературную основу, общую с книжной речью, на систему русского языка, которая вместе с общелитературными языковыми единицами является единой, объединяющей, цементирующей базой литературного и в целом национального языка.

Это положение распространяется на единицы всех лингвистических уровней разговорной (как, впрочем, и книжной) речи, в том числе и на лексику.