- •Isbn 966-7593-36-3

- •Isbn 966-7593-36-3

- •1 История развития систем интервального регулирования движения поездов на перегонах

- •2 Анализ отказов эксплуатируемых систем автоматической блокировки

- •3 Характеристика и особенности современных систем автоматической блокировки

- •3.1 Унифицированная система автоматической блокировки с непрерывными рельсовыми цепями частотой 25 Гц – усаб-м

- •3.2 Автоматическая блокировка с центральным размещением аппаратуры – цаб-алсо

- •3.3 Автоматическая блокировка с рельсовыми цепями тональной частоты без изолирующих стыков – абт и абтц

- •3.4 Микропроцессорная система числовой кодовой автоматической блокировки – аб-чку

- •3.5 Микроэлектронная система автоблокировки – аб-е

- •3.6 Микропроцессорная автоматическая блокировка абтц-м

- •4 Системы управления и контроля движения поездов на участках железных дорог на базе счета осей

- •4.1 Характеристика устройства контроля состояния рельсового участка с пересчетом осей подвижного состава – эссо

- •К числу достоинств системы можно отнести:

- •4.2 Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка – мпаб

- •Экономическая эффективность системы мпаб достигается за счет:

- •4.3 Система интервального регулирования движения поездов сир-эссо

- •5 Устройства автоматической локомотивной сигнализации на железных дорогах Западной Европы

- •Приемоответчик (8 шт.)

- •Путевые датчики

- •6 Микропроцессорные локомотивные системы обеспечения безопасности движения поездов

- •6.1 Концепция и стратегии обеспечения безопасности

- •6.1.2 Принципы обеспечения безопасности

- •6.1.3 Структуры, используемые для построения безопасных систем

- •6.2 Классификация и технические характеристики систем спутниковой навигации

- •6.2.1 Системы спутниковой навигации

- •6.2.3 Частотный диапазон спутниковой связи

- •6.2.4 Классификация спутниковых систем связи

- •6.3 Система автоматизированного контроля параметров движения локомотивов на основе поездной радиосвязи

- •Автоматизированное рабочее место поездного диспетчера (арм-днц).

- •6.3.1 Составные части системы

- •Контроллер вычисления скорости и пройденного пути выполняет следующие функции:

- •Обеспечивает прием информации от корректирующего локатора и выполняет корректировку показаний скоростемера с учетом износа бандажа колесных пар;

- •6.3.2 Принцип функционирования системы

- •6.4 Комплексные системы локомотивных устройств безопасности клуб и курс-б

- •Комплексное локомотивное устройство безопасности клуб-у

- •Локомотивные устройства клуб-п и клуб-уп

- •6.5 Автоматическая локомотивная сигнализация алс-му

- •Принципы построения алс-му

- •Дс1, дс2 – датчики пути и скорости

- •6.6 Система маневровой автоматической локомотивной сигнализации с использованием цифрового радиоканала связи

- •6.7 Многоуровневая система интервального регулирования и обеспечения безопасности для скоростных участков – мсир–б

- •7 Стандарты и перспективы построения Европейской системы управления движением поездов etcs

- •7.1 Единый стандарт по управлению железнодорожными перевозками в Западной Европе

- •7.2 Перспективы использования систем сотовой связи для управления движением поездов

- •7.3 Общая характеристика универсальной Европейской системы управления движением поездов etcs и проблемы ее внедрения

- •Характеристика системы etcs уровня 2

- •Компоненты системы

- •Локомотивное оборудование

- •7.4 Gsm-r как единая телекоммуникационная платформа для европейских железных дорог и пути ее совершенствования

- •8 Системы интервального регулирования движения поездов с использованием цифровой радиосвязи

- •8.1 Западноевропейские системы интервального регулирования движения поездов

- •8.2 Особенности комплексной системы управления движением поездов на железных дорогах Российской Федерации

- •9 Место и роль электрической централизации в современных системах интервального регулирования движения поездов

- •9.1 Распределение функций между центром автоблокировки и системой централизации

- •Распределение функций между rbc и эц – вариант 1

- •Распределение функций между rbc и эц – вариант 2

- •Распределение функций между rbc и эц – вариант 3

- •Распределение функций между rbc и эц – вариант 4

- •Распределение функций между rbc и эц – вариант 5

- •9.2 Характеристика информационных потоков между поездом, центром автоблокировки и системой централизации

- •Информационные потоки - варианты а1 и а2

- •9.3 Оценка вариантов распределения функций и информационных потоков между системой эц и центром rbc.

- •10 Перспективы развития новых технологий управления движением поездов Будущий европейский стандарт

1 История развития систем интервального регулирования движения поездов на перегонах

В простейшем виде устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) появились в дореволюционной России уже на первых участках железных дорог, но при этом были, по современным меркам, весьма примитивными. Большая часть средств СЦБ являлась продукцией немецких и английских фирм.

До начала первой мировой войны на 43% протяженности сети железных дорог движение поездов регулировалось с помощью телеграфно-телефонных средств, на 44% – с помощью жезловой системы, а на 13% - с помощью полуавтоматической блокировки (ПАБ) электромеханического типа. Появление этих систем и положило начало интервальному регулированию движения поездов.

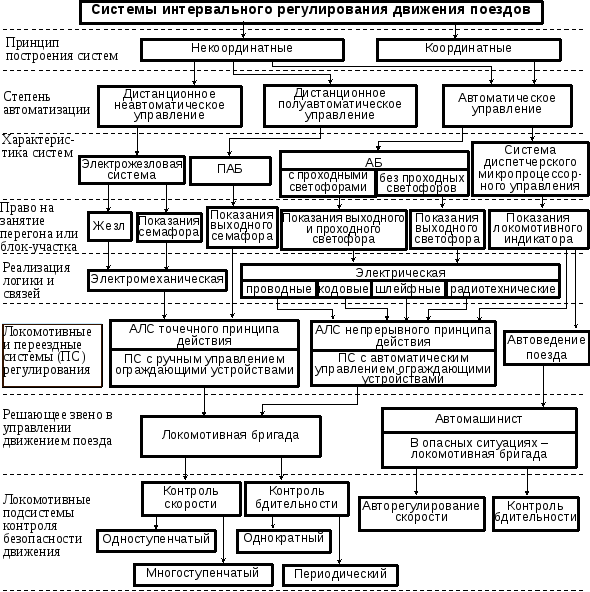

Разрешением на занятие перегона при электрожезловой системе является жезл, который при отправлении поезда передаётся дежурным по станции (ДСП) локомотивной бригаде. По прибытию этого поезда на станцию приема данный жезл вручается ДСП, что указывает на свободность перегона и возможность занятия перегона другим поездом. Благодаря простоте и надежности работы этой системы она, в несколько измененном виде, еще эксплуатируется на ряде перегонов железных дорог Украины. По степени автоматизации функций управления движением поездов эта система, согласно классификации технического комплекса ИРДП, относится к дистанционным неавтоматическим системам (рис. 1.1).

При ПАБ электромеханического типа некоторые функции по регулированию и обеспечению безопасности движения поездов осуществлялись вручную, а некоторые – автоматически. Так, после отправления поезда со станции ее выходные семафоры механически замыкались в заграждающем положении на всё время, пока данный поезд не прибывал на станцию приёма. Затем, после определенных действий ДСП, происходило размыкание выходных семафоров, что позволяло отправить на перегон следующий поезд. Такие системы ИРДП применялись на однопутных и двухпутных участках. По принципу действия их можно отнести к дистанционным полуавтоматическим системам.

Рис. 1.1. Классификация технического комплекса интервального регулирования движения поездов на перегонах

Электрожезловая система и ПАБ допускают невысокую пропускную способность перегона по той причине, что одновременно на нем может находиться только один поезд. Таким образом, движение поездов на перегонах регулировалось временным разграничением.

Первая мировая, а за ней и гражданская война нанесли большой урон железнодорожному транспорту, в том числе и устройствам сигнализации. Были повреждены линии связи, перегонные и станционные устройства, прекратили работу дорожные мастерские, изготавливавшие аппаратуру СЦБ.

В послевоенные годы началось интенсивное восстановление железнодорожного транспорта. Особое внимание в это время уделялось организации диспетчерских методов руководства движением поездов, что способствовало ускоренному совершенствованию средств сигнализации и связи.

В начале 30-х годов внедрение на перегонах путевых датчиков непрерывного типа – рельсовых цепей (РЦ) – положило начало применению простой системы АБ. Под термином “автоматическая блокировка” понималась система устройств СЦБ, обеспечивающая такую организацию движения поездов на перегоне, при которой попутные поезда разделялись не временным разграничением, а пространственными интервалами. Величина этих интервалов зависела от скорости движения попутных поездов и должна была быть достаточной для своевременного принятия мер по обеспечению условий безопасности движения. Функционирование систем АБ основывалось на том, что перегон подразделялся на отдельные блок-участки, ограждаемые проходными светофорами. Сигнальные показания этих светофоров автоматически изменялись в зависимости от состояния впереди расположенных блок-участков. С внедрением систем АБ стало возможным отправление нескольких попутных поездов на перегон, что значительно увеличивало его пропускную способность.

Первые системы АБ были реализованы на основе зарубежного оборудования. В 1931 г. началась разработка и внедрение систем АБ на отечественной элементной базе на многих участках, одним из первых среди которых был участок между станциями Основа – Красный Лиман.

К концу 1940 г. протяженность однопутных и двухпутных железнодорожных линий СССР, на которых эксплуатировались системы АБ, составила 8,5 тыс. км.

Действие АБ ограничивалось лишь управлением сигнальными показаниями светофоров, поэтому от точности исполнения локомотивной бригадой требований этих сигналов зависела безопасность движения поездов. Для исключения участившихся случаев проезда проходных и особенно входных светофоров с запрещающими сигналами началась разработка и внедрение системы АЛС с автостопом. Путевыми устройствами АЛС обеспечивалась передача в кабину машиниста сигнальной информации, соответствующей показанию впереди расположенного проходного светофора. Локомотивными устройствами АЛС эта информация принималась и расшифровывалась. В зависимости от её сигнального значения на локомотивном светофоре включалось показание, соответствующее проходному светофору, к которому приближался поезд. Одновременно локомотивными устройствами АЛС контролировалась надежность управляющих функций машиниста, особенно при приближении поезда к светофору с запрещающим показанием. В случаях нарушения условий безопасности движения осуществлялось экстренное торможение поезда.

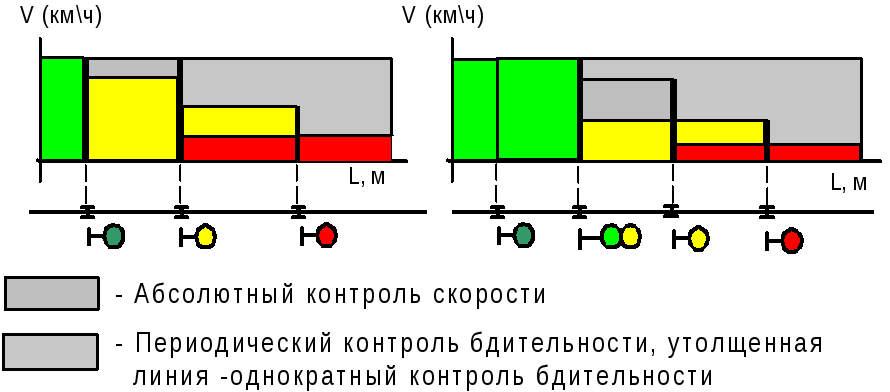

Первые системы АЛС с передачей сигнальной информации на локомотив в определённых точках пути были разработаны за рубежом в 1906 г. Такие системы стали называться точечными (АЛСТ) (рис. 1.2).

Их длительное совершенствование позволило в 1949 г. разработать индуктивно-резонансную систему, которая впоследствии нашла широкое применение на участках железных дорог России, оснащенных ПАБ.

Одновременно велась разработка системы АЛС, в которой сигнальная информация на локомотив передавалась бы непрерывно, посредством кодовых РЦ переменного тока или путевых шлейфов (рис. 1.3).

Ее первые испытания были проведены в 1933 г., а уже в 1935 г. эту систему назвали авторегулировкой и внедрили на ряде перегонов. Такая автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного действия (АЛСН) успешно работала более 20 лет.

ЛС

Д з

ж

кж у

ф

ЭПК РБ

ПК

IАЛС

Первая колесная

пара локомотива

ПХ В

схему АБ

ОХ

Т

ПТ

кж

М ж

з

КПТШ

КПТШ – кодовый путевой трансмиттер штепсельный;

Т – трансмиттерное реле;

ПТ – путевой трансформатор;

ПК –приемные катушки локомотивные;

Ф, У – соответственно фильтр, усилитель;

Д – дешифратор локомотивный;

РБ – рукоятка бдительности;

ЭПК – электропневматический клапан;

ЛС – локомотивный светофор

Рис. 1.3. Структурная схема АЛСН с использованием индуктивного канала между рельсовой линией и локомотивными устройствами

В то время эта система не получила дальнейшего внедрения в связи с тем, что отсутствие в ней проходных светофоров АБ затрудняло пропуск поездов с локомотивами, не оборудованными устройствами АЛС

В 1940 г. на некоторых грузонапряжённых двухпутных участках потребовалось увеличение пропускной способности, для чего была разработана АБ с двусторонним движением поездов по каждому пути. Одновременно были разработаны схемы смены направления движения поездов, реверсирования и кодирования РЦ как с питающего, так и с релейного концов.

Во время Великой Отечественной войны устройствам автоматики и телемеханики был нанесен громадный материальный ущерб. Подверглись разрушению устройства АБ на железнодорожных линиях протяжённостью свыше 4 тыс. км, ПАБ – около 10 тыс. км, электрожезловой системы – 21,5 тыс. км.

В послевоенные годы, наряду с быстрым восстановлением разрушенного железнодорожного хозяйства, осуществлялось и дальнейшее совершенствование устройств СЦБ.

Принципиально новым стало применение в АБ импульсных РЦ постоянного тока, что позволило увеличить длину блок-участков до 2,6 км. Эта АБ представляла собой проводную трехзначную систему регулирования движения поездов с применением нештепсельных реле типа НР. Увязка сигнальных показаний проходных светофоров между собой и станциями осуществлялась с помощью информации, передаваемой по сигнальным линиям. Данная система получила название импульсно-проводная АБ.

Необходимость применения системы АЛСН на участках с такой АБ потребовала дооборудования каждой сигнальной установки схемой формирования и передачи кодовых сигналов переменным током.

Электроснабжение аппаратуры сигнальных установок, включая устройства кодирования, осуществлялось от высоковольтных линий СЦБ. Модернизированная система импульсно-проводной АБ до сих пор широко применяется на ряде неэлектрифицированных участков железных дорог Украины.

К недостаткам этой системы можно отнести низкую помехозащищенность РЦ и отрицательное влияние на их работу электрохимического эффекта. Это затрудняет её надёжную работу, особенно на участках с железобетонными шпалами, а также на участках, расположенных вблизи энергоемких промышленных предприятий.

Электрификация железных дорог исключала применение импульсно-проводной АБ, что способствовало разработке АБ с кодовыми РЦ переменного тока частотой 25, 50 и 75 Гц.

Первоначально, с целью защиты РЦ от мешающих влияний электрической тяги промышленной частоты, электропитание сигнальных установок осуществлялось от высоковольтных линий током частотой 75 Гц. К концу 60-х годов такими устройствами было оборудовано около 8 тыс. км железных дорог.

В дальнейшем для более качественной защиты от мешающих влияний при электротяге переменного и постоянного тока РЦ были переведены на частоту сигнального тока 25 Гц. Необходимость резервирования электропитания сигнальных установок АБ привела к строительству вблизи железнодорожных линий двух высоковольтных линий с током промышленной частоты. Характерным для этой АБ является то, что кодовые сигналы в РЦ зависят от показания поездного светофора (рис.1.4). Они могут восприниматься путевым реле – при свободном состоянии РЦ или устройствами АЛСН локомотива – при нахождении на ней поезда. При свободном и исправном состоянии РЦ кодовые сигналы расшифровываются дешифратором АБ. В зависимости от их информации сигнальными реле включаются соответствующие показания на проходном светофоре и выбирается код для посылки в смежную РЦ. Такой АБ была оборудована большая часть перегонов железных дорог Украины.

Кодовая АБ относится к беспроводным системам. Однако для её нормальной работы на участке требуется не менее пяти сигнальных линейных цепей, уложенных вдоль перегона.

В начале 70-х годов для увеличения пропускной способности на пригородных участках крупных городов с интенсивным движением поездов была разработана и внедрена четырёхзначная АБ. В этой АБ для предупреждения локомотивной бригады о приближении к светофору с запрещающим показанием на расстоянии не менее требуемого тормозного пути введено дополнительное сигнальное показание в виде одновременно горящих зеленого и желтого огней. При таком сигнальном показании на светофоре в смежную РЦ посылается код З (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Принцип формирование сигнальных показаний трехзначной и четырехзначной АБ, дополненной устройствами АЛСН

Следующим шагом в создании систем обеспечения безопасности движения поездов на перегонах стал переход к последовательному расширению функций АЛСН: многократный контроль бдительности, контроль скорости и авторегулировка скорости (АРС). При этом очевиден диалектический процесс развития – уменьшается роль оптического канала проходных светофоров и увеличивается роль индуктивного канала передачи сигнальной информации системы АЛСН.

Роль точечных систем АЛСТ постепенно снижалась. Однако в последнее время на железных дорогах Западной Европы они вновь получают широкое развитие в связи с внедрением высокоскоростного движения, переходя в разряд дополнительных, а также как координатные системы определения местоположения поездов.

Для предотвращения проездов запрещающих сигналов светофоров в 70-х годах разрабатывается и внедряется система автоматического управления торможением пригородных поездов (САУТ). В это время системы АБ дополняются устройствами диспетчерского контроля (ДК). С помощью последних в автоматическом режиме контролируется состояние блок-участков, выявляются отдельные повреждения систем АБ.

Широкому внедрению систем АБ в этот период способствует разработка больших штепсельных реле типа НШ и в дальнейшем – малогабаритных штепсельных реле типа НМШ, а также типизация схем сигнальных установок АБ.

В настоящее время на железных дорогах Украины системами АБ и АЛСН оборудовано около 60% перегонов.

Контрольные вопросы к разделу 1

1 Почему электрожезловая система и ПАБ имеют низкую пропускную способность перегонов?

2 Перечислить, что в различных системах ИРДП дает право на занятие:

перегона;

блок-участка.

3 В чем принципиальное различие устройств АЛС точечного и непрерывного действия?

4 Какие меры предпринимаются для защиты РЦ в системах ИРДП от мешающего влияния электрической тяги постоянного тока и тока промышленной частоты?

5 При помощи какой системы предотвращается проезд поездом запрещающих сигналов светофоров?

6 Каково назначение системы диспетчерского контроля?