- •О.В. Пастушкова философия науки

- •Введение введение

- •§ 2. Генезис науки и проблема периодизации ее истории.

- •§ 3. Особенности развития преднауки.

- •§4. Становление первых форм теоретической науки в Древней Греции.

- •§5. Формирование предпосылок научного мышления и опытной науки в культуре средневековья и Возрождения.

- •Восточная (арабская) средневековая наука.

- •Математические науки:

- •Практическая медицина:

- •§6. Особенности развития классической науки.

- •I этап механистического естествознания.

- •II. Этап зарождения и формирования эволюционных идей.

- •§ 7. Особенности развития неклассической науки.

- •§ 8. Особенности развития постнеклассической науки.

- •§ 2. Основные концепции философии науки.

- •§ 3. Философия и наука.

- •Различие науки и философии

- •§ 4. Многообразие типов и отраслей научного знания, критерии их классификации.

- •Этап нерасчлененной философской науки и отчасти средневековья.

- •§ 5. Функции науки в жизни общества.

- •§2. Соотношение эмпирического и теоретического уровней научного познания.

- •Сравнительная таблица соотношения эмпирического и теоретического знания

- •Общенаучное знание:

- •§ 3. Основания науки и их структура.

- •§4. Идеалы и нормы науки.

- •§5. Научная картина мира.

- •§6. Философские основания науки.

- •§ 2. Методы научного познания и их классификация.

- •§2. Проблемные ситуации в науке.

- •§3. Научные традиции и научные революции.

- •§4. Научная рациональность, ее типология, виды.

- •§5. Общие закономерности развития науки.

- •Преемственность в развитии научных знаний.

- •Единство количественных и качественных изменений в развитии науки.

- •Дифференциация и интеграция наук.

- •Взаимодействие наук и их методов.

- •У глубление и расширение процессов математизации и компьютеризации.

- •Теоретизация и диалектизация науки.

- •Ускоренное развитие науки.

- •Свобода критики, недопустимость монополизма и догматизма.

- •§2. Глобальный эволюционизм.

- •§3. Взаимосвязь внутринаучных и социальных ценностей.

- •§4. Наука как социокультурный феномен.

- •§5. Этические проблемы науки XXI века.

- •§6. Сциентизм и антисциентизм.

- •§7. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

- •§8. Наука и экономика. Наука и власть.

- •§2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания.

- •Объект социально-гуманитарного познания:

- •§3. Метод и методология в социально-гуманитарном познании.

- •§4.Методы познания в экономических науках.

- •1 ) Наблюдение, эксперимент, моделирование.

- •Метод научных абстракций.

- •Анализ и синтез, системный подход.

- •Индукция и дедукция.

- •Исторический и логический методы.

- •Графический метод.

- •Позитивный и нормативный анализ.

- •§5. Синергетика как программа исследования в социальных науках.

- •§6. Герменевтика как метод гуманитарных наук.

- •Неоутилитаризм.

- •3.Символический интеракционизм Дж. Мида.

- •5. Теория социального конфликта р. Дарендорфа и л. Козера.

- •6.Теория структурации э. Гидденса.

- •7.Теория коммуникативного действия ю. Хабермаса.

- •8. Структурализм.

- •Постструктурализм.

- •11. Феноменологическая социология.

- •§2. Натуралистическая исследовательская программа социально-гуманитарных наук.

- •§3. Культурцентристская исследовательская программа социально-гуманитарных наук.

- •§4. Основные черты парадигмы социально-гуманитарного знания.

- •Заключение

- •Словарь основных понятий

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

§6. Философские основания науки.

Философские основания науки – третий блок оснований науки, связующее звено между философским и научным знанием. Философские основания науки образуют идеи и принципы, обосновывающие идеалы и нормы науки, а также содержательное представление научной картины мира. Благодаря философским принципам, идеям, методам осуществляется включение научного знания в культуру.

НАПРИМЕР: обоснование Фарадеем материального статуса электрических и магнитных полей ссылками на принцип единства материи и силы.

Т очки

зрения на значение философии в отношении

науки:

очки

зрения на значение философии в отношении

науки:

1) Позитивисты: влияние философии на процесс научного познания является чисто внешним, философские основания нельзя включать в структуру научного знания, иначе науке грозит рецидив натурфилософствования, подчинение различным «философским спекуляциям», от которых наука с таким трудом избавилась к началу XX в.

2) Натурфилософы и сторонники метафизики: философские основания науки должны быть включены в структуру науки, поскольку служат обоснованию ее теоретических конструкций, расширяют ее когнитивные ресурсы и познавательный горизонт.

3) Промежуточная точка зрения Э.М. Чудинова под названием концепция СЛЕНТ (философия как строительные леса научной теории): в моменты научных революций, в период становления новых фундаментальных теорий философские основания науки входят в структуру научного знания. Однако после того как научная теория достигла необходимой степени зрелости, философские основания науки удаляются из ее структуры.

Философские принципы осуществляют перестройку нормативных структур науки и картин реальности, а затем применяются для обоснования полученных результатов - новых онтологий и новых представлений о методе.

По В.С. Степину, известному отечественному философу науки, роль философских оснований науки определяется:

Эвристикой поиска: философия видит новые проблемы, которые затем становятся предметом изучения конкретных наук.

Стыковкой (адаптацией) научной картины мира и идеалов и норм исследования с господствующим мировоззрением той или иной исторической эпохи, с категориями ее культуры.

Рефлексией над наукой, ее основаниями и всей культурой.

Выработкой категориальных структур, которые могут быть использованы в науке.

Прогностической функцией, т.е. предвидением сценариев будущего в силу постоянной рефлексии над мировоззренческими основаниями культуры с последующей теоретической экспликацией и обоснованием обнаруживаемых в этом процессе категориальных смыслов.

ПРИМЕРЫ связи философских оснований науки с естествознанием:

Идеи атомистики, развитые вначале в философии Древней Греции, лишь в XVII-XVIII вв. превратились в естественнонаучный факт.

Развитый в философии Лейбница категориальный аппарат был избыточен для механистического естествознания XVII в. и ретроспективно может быть оценен как предвосхищение некоторых наиболее общих особенностей саморегулирующихся систем.

В разработанном Гегелем категориальном аппарате были отражены многие наиболее общие сущностные характеристики сложных, саморазвивающихся систем; теоретическое изучение объектов, принадлежащих к этому типу систем, в естествознании началось лишь в середине XIX в. Примером может послужить учение Ч. Дарвина о происхождении видов как первое теоретическое исследование, направленное на выявление закономерности исторически развивающегося объекта

Выводы: философия работает на двух взаимосвязанных полюсах – на полюсе рационального осмысления наличных мировоззренческих структур культуры и на полюсе проектирования возможных новых способов понимания человеком окружающего мира (новых мировоззренческих ориентаций). Она не только объясняет и идеологически обосновывает те или иные наличные способы мировосприятия и мироосмысления, уже сложившиеся в культуре, но и готовит своеобразные “проекты”, предельно обобщенные теоретические схемы потенциально возможных мировоззренческих структур, а значит, и возможных оснований культуры будущего. Переход от одного типа философских оснований науки к другому всегда обусловлен не только внутренними потребностями науки, но и той социокультурной средой, в которой развиваются и взаимодействуют философия и наука. Двойная функция философских оснований науки - быть эвристикой научного поиска и средством адаптации научных знаний к господствующим в культуре мировоззренческим установкам.

ТЕМА IV. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

План.

§ 1. Метод и методология научного познания.

§ 2. Методы научного познания и их

классификация.

2. Методы научного познания и их

классификация.

§ 1. Метод и методология научного познания.

Современная методология - наиболее стойкая и сопротивляющаяся изменениям сфера. Независимо от того, насколько осознают данную ситуацию сами методологи, в целом вся теоретико-концептуальная конструкция методологии базируется на принятии научного знания как принципиально интерсубъективного и деперсонифицированного. Те методы, которые она изучает и обобщает, рассчитаны на фиксацию данного без примесей субъективных наслоений.

Можно сказать, что сфера методологии — это та достаточно устойчивая среда, в которой арсенал средств, методов, принципов и ориентации имеется в наличии, готов к применению, а не изготовляется для каждого случая отдельно. Поэтому можно встретиться с определением методологии, которое отождествляет ее с предельной рационализацией мировоззрения.

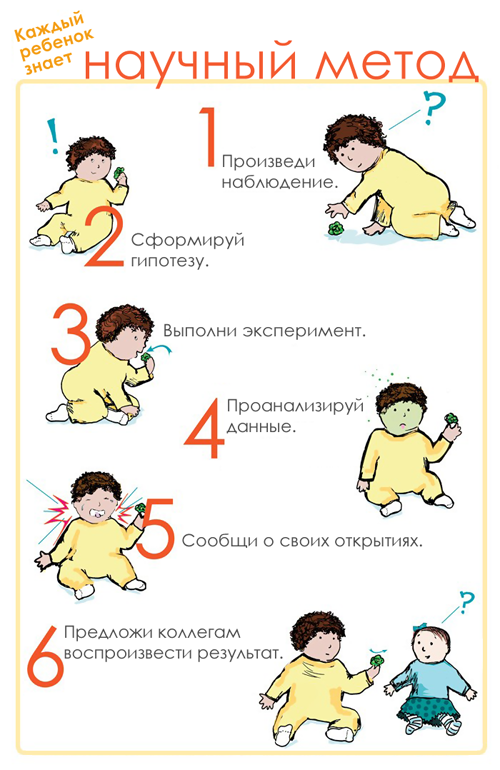

Метод - устоявшийся способ получения нового знания, организующий процесс познания. Метод – это совокупность правил, приемов познавательной и практической деятельности, обусловленных природой и закономерностями исследуемого объекта. Ф. Бэкон сравнивал метод со светильником, освещающим дорогу бредущему во тьме путнику.

Функции метода:

Внутренняя организация и регулирование процесса познания или практического преобразования того или иного объекта.

Воспроизведение знания.

Проверка знания.

Передача знаний другим.

Методология –

это философская дисциплина, выявляющая

и изучающая методы познавательной

деятельности, а также определяющая

возможности и пределы применимости

каждого из них. Методология отделилась

от философии и приобрела самостоятельный

статус в 50-60-ые гг. XX

столетия. Это можно объяснить тем, что

если философия по существу своему

обращена к решению экзистенциальных

проблем и дилемм, то профессиональная

методология должна создавать условия

для развития любой деятельности (научной,

инженерной, х удожественной,

методологической). В

этой связи можно охарактеризовать

методологию

как

систему

определенных способов и приемов,

применяемых в той или иной сфере

деятельности (в науке, политике, искусстве

и т. п.); как учение

об этой системе, как общую теорию метода,

теорию в действии.

удожественной,

методологической). В

этой связи можно охарактеризовать

методологию

как

систему

определенных способов и приемов,

применяемых в той или иной сфере

деятельности (в науке, политике, искусстве

и т. п.); как учение

об этой системе, как общую теорию метода,

теорию в действии.

Когда проблемы не могут быть разрешены старыми методами или изучаемый объект обладает такой природой, к которой старые методы неприменимы, тогда условием решения задачи становится создание новых средств и методов. Методы в исследовании являются одновременно и предпосылкой, и продуктом, и залогом успеха, оставаясь непременным и необходимым орудием анализа.

Основные проблемы современной методологии:

Проблема подмены методов: заключается в том, что научные дисциплины пытаются изучить свой предмет с использованием неадекватных ему методов исследования. Следствие подмены методов: провал исследования или появление антинаучного знания, чему особенно способствуют приемы аналогии, редуцирования, связанные с переносом особенностей и характеристик одной предметной сферы на другую, либо принципиальное их упрощение.

Проблема концептуализации современной методологии: заключается в попытке разработать теории, суммирующие типичные методологические достижения или просчеты, например, теорию ошибок, теорию измерений, теорию выбора гипотез, теорию планирования эксперимента, теорию многофакторного анализа. В этой связи методология отходит от чистого эмпиризма и претендует на создание порождающей модели инноваций.

Проблема изучения не только методов, но и прочих средств, обеспечивающих исследование (принципов, регулятивов, ориентаций, категорий, понятий). В условиях новой постнеклассической науки в современной методологии на смену детерминации и жестких нормативов в исследовании приходят ориентации как специфические средства методологического освоения действительности в условиях неравновесного, нестабильного мира.

Проблема введения принципиально новых понятийных образований (бифуркация, флуктуация, диссипации, аттракторы, куматоид). Эти объекты являются «плавающими», недетерминированными. Куматоид (от греч. «волна») – понятие, отражающее системное качество объектов и характеризующее объект тем, что он может появляться, образовываться, а может исчезать, распадаться (например, любая социальная группа). Такого рода объекты требуют новых методов и средств познания.

Проблема ведения исследований по типу «case studies» - ситуационных исследований: заключается в противоречии между используемой методологией междисциплинарных исследований и изучением индивидуальных субъектов, локальных групповых мировоззрений и ситуаций. Термин «case studies» отражает наличие прецедента, т.е. такого индивидуализированного объекта, который находится под наблюдением и не вписывается в устоявшиеся каноны объяснения. Считается, что сама идея ситуационной методологии восходит к «идеографическому методу» баденской школы. Преимущества ситуационных исследований состоят в том, что в них содержание системы знания раскрывается в контексте конечного набора условий, конкретных и особых форм жизненных ситуаций, приоткрывая тем самым завесу над тайнами реального познавательного процесса.

Проблема осознания современной методологией ограниченной универсальности традиционных методов: заключается в пересмотре широкого применения некогда универсальных методов познания. Например:

Гипотетико-дедуктивный метод подвергается критике на том основании, что начинает с готовых гипотез и проскакивает фазу «заключения к наилучшему объяснению фактов». Последняя названа абдукцией, что означает умозаключение от эмпирических фактов к объясняющей их гипотезе. Такого рода умозаключения широко используются в быту и на практике. Не замечая того, каждый человек при поиске объяснений обращается к абдукции. Врач по симптомам болезни ищет его причину, детектив по оставшимся следам преступления ищет преступника. Таким же образом и ученый, пытаясь отыскать наиболее удачное объяснение происходящему, пользуется методом абдукции.

Критика широкого применения эксперимента (не может быть применен в языкознании, истории, астрономии и по этическим соображениям в медицине). Часто эксперимент заменяют мысленным экспериментом как проектом некоторой деятельности, основанной на теоретической концепции. Мысленный эксперимент предполагает работу с некоторыми идеальными конструктами, а следовательно, он уже не столько приписан к ведомству эмпирического, сколько являет собой средство теоретического уровня движения мысли.

Проблема использования в современной методологии «нестрогого мышления»: возможность эвристического использования всех доселе заявивших о себе способов освоения материала (в том числе мозгового штурма, в котором объект подвергается мыслительному препарированию с целью получения панорамного знания о нем и панорамного видения результатов его функционирования, интуиции и пр.).

Проблема методологического обеспечения предполагаемого результата и выявлении спектра способов его достижения: заключается в требовании научной обоснованности принятия тех или иных управленческих и прочих решений. Методологическая культура репрезентируется методологическим сознанием ученого и превращается в факторы его деятельности, органично вплетается в познавательный процесс, усиливает его методологическую вооруженность и эффективность.

Проблема методологических барьеров и методологической экспансии: заключается в тенденции стереотипизации стандартов и образцов исследования, к консервированию способов решения научных проблем. Своеобразное решение предлагает методологический анархизм П. Фейерабенда: выход за пределы установленной методологии, преодоление методологических барьеров через абсолютную свободу научного поиска.

Типы методологий:

общая: анализируются методы, общие для многих наук;

частная: анализируются методы, характерные для конкретных наук.

Выводы: основным средством науки, в частности естествознания, были и остаются ее методы. Методы познания организуют научный поиск, состыковывают теоретический и эмпирический уровни познания, дают «пищу» для науки – научные факты, из которых в дальнейшем вырастают стройные теории, законы. Методология как специальное учение о методах определяет специфику методов познания для различных наук (естественных, социально-гуманитарных, технических, математических).