Батай Ж. Проклятая часть Сакральная социология

.pdf

беспорядочно резкие жесты и пляски, беспорядочные соития, наконец, беспорядочные чувства, подогреваемые безмерными содроганиями».

Ил. 15. Одержимая женщина в состоянии прайса. Культ вуду. Фото Пьера Верже. «Некоторые авторы сомневались в существовании шабашей. В наше время точно так же сомневались в существовании культа вуду. <...> Судя по всему, и сатанические культы, с которыми вуду во многом сходен, хоть и встречались реже и реальности, чем в представлении судей, тем не менее суще-спшвали».

ii

Ил. 16. Гойя. «Козлоподобный Сатана в окружении своих поклонниц, приносящих в жертву детей».

Мадрид, Фондасьон Ласаро Гальдиано. Фото Пюиторака, Бордо. «Но ведь порча, Зло, Сатана были для грешника предметами поклонения, грешник или грешница их любили и лелеяли. Сладострастие углубилось в сферу Зла. Оно по

сути своей было трансгрессией, преодолением ужаса, и чем больше был ужас, тем глубже радость. Воображаемые или нет, рассказы о шабаше имеют смысл: это мечта о чудовищной радости. Их продолжают книги Сада...»

Ч-'/f

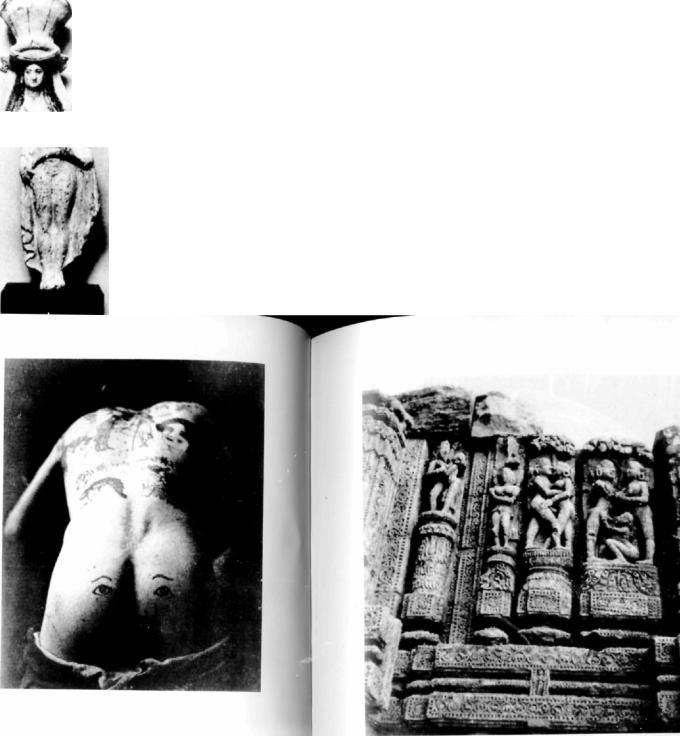

Ил. 17. Священная куртизанка. Погребальная статуэтка. Александрия. Эпоха римского завоевания. Коллекция Жака Лакана. Фото X. «При отношениях нросппуции блудница уже оказывалась предназначена для трансгрессии. Сакральное, запретное начало сексуальной деятельности непрестанно проявлялось в ней; вся ее жизнь посвящалась нарушению запрета».

Ил, 18. Татуированный мужчина. Фото предоставлено Ровером Гиро.

«Утверждению Добра и долга, связанного с необходимостью Добра, противостоит готовность опуститься. Конечно, состояние опустившихся способно полнее и легче вызывать нравственную реакцию. Опуститься — несостоятельный жест, а с трансгрессией это далеко не так. Во всяком случае, начав с нападок на опустившихся, христианство затем смогло представить и всю эротику в целом как проявление Зла».

"Мы никогда не должны забывать, что за пределами хрисгас-нства религиозно-сакральный характер эро-.шш мог проявляться открыто, а чувство сакрального преобладало над сгыдом. В индийских храмах до сих пор можно увидеть множество вырезанных из камня эроги-ческих изображений, где эротика представлена в своем фундаментальном виде — как нечто божественное».

Ил. 19. Эротические сцены. Рельефы храма Конарак. Индия, Орисса, XIII в.

Фото Макса-Поля Фуше.

Ил. 20. Бернина. «Экстаз святой Тересы». Рим, церковь Cairra-Мария делла Витгория. Фото: Андерсон — Жиродон.

«Между системами эротического и мистического излияния имеются очевидные сходства, пожалуй, даже отношения эквивалентности и обмена. Но эти отношения способны проявиться с достаточной ясностью только исходя из опытного познания этих двух видов эмоций. <...> Те состояния, которые могли бы удержать психиатров от поспешных суждений, практически не попадают в поле их собственного опыта, они известны нам лишь тогда, когда мы сами их испытываем. Это неведение в принципе могли бы компенсировать описания опыта великих мистиков, но они сбивают с толку самой своей простотой, в них не оказывается ничего близкого к симптомам невропатов <„.>. Они не только дают мало материала для психиатрической интерпретации, но их неуловимые проявления обычно вообще ускользают от внимания психиатров. Если мы хотим определить точку, в которой проясняется отношение между эротикой и мистической духовностью, нам следует вернуться к внутренней жизни, из которой исходят едва ли не одни только монахи».

497 ВВЕДЕНИЕ

единяются, а значит, между ними устанавливается непрерывность, которая служит образованию нового организма, основанного на смерти, исчезновении отдельных организмов. Новый организм сам по себе дискретен, но он несет в себе переход к непрерывности, слияние, смертельное для каждого из двух

отдельных организмов.

Для того чтобы лучше объяснить эти изменения, на первый взгляд незначительные, а фактически лежащие в основе всех форм жизни, предлагаю вам совершенно произвольно вообразить, что ваша личность переходит из своего обычного состояния в состояние абсолютного удвоения, пережить которое вы не сможете, поскольку возникшие из вас двойники будут отличаться от вас по существу. Каждый из этих двойников ни в коем случае не будет тем же самым, кем вы являетесь сейчас. Действительно, чтобы быть тем же самым, один из двойников должен был бы находиться в отношении непрерывности с другим, а не быть отдельным от него. В этом заключается странность, за которой едва ли может угнаться воображение. Зато если вы вообразите, как сливаетесь с себе подобным, подобно сперматозоиду и яйцеклетке, то подобное изменение вам будет легко себе представить.

Я привожу эти грубые примеры вовсе не для точности. Ведь между нами, разумными существами, и мельчайшими организмами, о которых шла речь, — огромная разница. И все же я бы предостерег вас от привычки смотреть на эти мельчайшие организмы только извне; от привычки смотреть на них как на веши, которые не существуют внутри себя. Мы с вами существуем внутри себя. Но точно так же обстоит дело и с собакой, а значит, и с насекомым или с еще более мелким существом. Сколь бы прост ни был организм, нет такого порога, начиная с которого возникало бы существование внутри себя. Такое существование не может быть результатом возросшей сложности. Если бы уже мельчайшие организмы не обладали своеобразным существованием внутри с-Жя, никакая слож ность и не могла бы заставить его возникнуть.

Тем не менее между этими крохотными существами и нами существует большая разница. Поэтому головокружительные фантазии, которые я только что предлагал, не могут обладать точным смыслом. Я только хотел напомнить — в парадоксальной манере, — о мельчайших изменениях, которые лежат в основе нашей жизни.

В основе ее переходы от непрерывности к дискретности или от дискретности к непрерывности. Мы — дискретные организмы, мы — особи, умирающие поодиночке, и это событие не постижимо умом, но мы испытываем ностальгию по утраченной непрерывности. Мы плохо переносим свою прикованность к своей случайной, смертной индивидуальности. Мы тревожно желаем, чтобы эта смертная ин-

32. Заказ № К-6713

498

ЭРОТИКА

дивидуальность длилась, но в то же время одержимы изначальной непрерывностью, которая связывает нас с бытием вообще. В этой ностальгии нет ничего общего с познанием тех основополагающих данностей, о которых было сказано. Кто-то и страдает от того, что существует в мире не так, как волна, затерянная среди множества волн, не ведая об удвоениях и слияниях простейших организмов. Но у всех людей от этой ностальгии зависят три формы эротики.

Я последовательно рассмотрю эти три с]эормы, то есть телесную эротику, сердечную эротику и, наконец, сакральную эротику. Моей целью будет показать, что все три формы стремятся заменить дискретность отдельного существа чувством глубинной непрерывности.

Что такое телесная или сердечная эротика, понять легко, менее привычной кажется идея сакральной эротики. Собственно, это выражение двусмысленно, поскольку любая эротика по сути своей сакральна, но мы встречаемся с телами и с сердцами, не вступая в собственно сакральную сферу. Между тем поиск непрерывности бытия, систематически осуществляемый вне чувственного мира, означает действие по своей сути религиозное; в привычном для Запада виде сакральная эротика смешивается с исканием Бога, а точнее с любовью к Богу, а на Востоке сходные искания необязательно включают в себя представления о Боге. В частности, без этого понятия обходится буддизм. Но, как бы то ни было, мне важно подчеркнуть общую суть своего замысла. Я попытался ввести понятие, которое может с первого взгляда показаться странным, излишне философическим, — понятие непрерывности, противопоставленное дискретности бытия. Наконец, можно подчеркнуть, что без этого понятия от нас ускользнул бы общий смысл эротики и единство ее форм.

Этим отступлением, посвященным дискретности и непрерывности мельчайших организмов, вовлеченных в процесс размножения, я стремился выйти из того мрака, в который всегда была погружена огромная сфера эротики. В эротике есть тайна, и теперь я пытаюсь ее нарушить. Как же сделать это, если не обратиться прежде всего к величайшим глубинам, к самой сердцевине бытия? Мне только что пришлось признать, что рассуждения о размножении мельчайших организмов могут показаться незначительными и несущественными. В них недостает стихийно-яростного чувства, которым одушевляются любые эротические действия. По сути своей, область эротики есть область ярости, насильственных нарушений. Но задумаемся о переходе от непрерывности к дискретности у мельчайших организмов. Если попробовать осознать, что означают для нас эти состояния, то мы увидим, что исторжение

499

ВВЕДЕНИЕ

организма из непрерывности всегда происходит в высшей степени насильственно. Для нас самое большое насилие заключено в смерти, которая именно и исторгает нас из упрямого переживания дли-

тельности своего отдельно-дискретного существа. Нам становится страшно при мысли о том, что заключенный в нас дискретный индивидуум будет внезапно уничтожен. Нам не так легко уподобить движения своей души движениям микроскопических организмов в процессе размножения, но, сколь бы мелкими ни были эти существа, мы не можем представить, что их бытие всецело вовлекается в игру без насилия; а у простейших при переходе от дискретности к непрерывности все существо оказывается вовлечено в игру. Только насилие может так ставить все на карту — только насилие и связанное с ним невыразимое смятение! Без насилия над сформировавшимся существом — сформировавшимся в своей дискретности — мы не можем представить себе перехода от одного состояния к другому, сущностно отличному. В темных превращениях размножающихся микроскопических животных мы не только опознаем то глубинное насилие, которое душит нас в телесной эротике, но нам открывается и сокровенный смысл этого насилия. Что такое телесная эротика, как не нарушение бытия партнеров? нарушение, граничащее со смертью? граничащее с убийством?

Любая эротическая практика нацелена на то, чтобы достичь самого сокровенного бытия, пока не станет страшно. Переход от нормального состояния к состоянию эротического желания предполагает до какой-то степени растворение нашего существа, как оно сложилось в порядке непрерывности. Термин «растворение» [dissolution] соответствует расхожему выражению «распущенная [dissolue] жизнь», связанному с эротическим поведением. При эртщческом растворении человека партнер мужского пола обычно играет активную роль, а женская сторона пассивна. Именно эта пассивная, женская часть и растворяется как сложившееся существо. Л д.\я партнера мужского пола это растворение пассивной части имеет лишь один смысл: подготовить слияние, в котором смешиваются дьа существа, достигающие в конце концов вместе одной и той же точки растворения. Принципом любой эротической практики является разрушение структуры замкнутого существа, которым является каждый участник игры в нормальном состоянии.

Решающим жестом оказывается раздевание. Нагота противостоит замкнутому состоянию, то есть состоянию дискретного существования. &го состояние сообщения, являющее поиск возможной непрерывности существа по ту сторону его замкнутости. Тела открываются непрерывности теми потаенными путями, которые вызывают у нас ощущение непристойности. Непристойность означает смятение, нарушающее состояние телесного самообладания, то есть длительно-

500 ЭРОТИКА

утвердительного личностного самообладания. Напротив, в эротической игре органов, вновь и вновь истекающих во взаимном слиянии, подобно колыханию волн, проникающих и теряющихся друг в друге, человек утрачивает себя. Эта самоутрата настолько абсолютна, что в состоянии наготы, которая возвещает о ней и является ее эмблемой, большинство людей стремится спрятаться, тем более если за наготой следует эротическое действие, которое окончательно лишает их самообладания. Для цивилизаций, вполне осознающих смысл обнажения, оно служит если не подобием, то, по крайней мере, смягченным эквивалентом умерщвления. В античности лежащее в основе эротики лишение (или разрушение) ощущалось настолько ясно, что служило оправданием для сближения любовного акта с жертвоприношением. Когда я буду говорить о сакральной эротике, означающей слияние человека со сферой запредельной непосредственной реальности, я еще вернусь к проблеме жертвоприношения. Но уже сейчас обратим внимание на то, что в этом эротическом жертвоприношении женщина выступала как жертва, а мужчина как жрец, и при свершении его они оба терялись в непрерывности, создаваемой исходным актом разрушения.

Такое сравнение частично обесценивается несерьезностью подразумеваемого разрушения. Можно самое большее сказать, что если в эротической деятельности недостает насильственного нарушения или даже ярости, то ей труднее достичь своей полноты. И все-таки даже реальное разрушение, прямое убийство, не могло бы дать более точный эквивалент эротики, чем упомянутое смутное сравнение. То, что маркиз де Сад в своих романах характеризует убийство как высшую точку эротического возбуждения, означает лишь одно: доводя до крайних следствий упомянутое выше действие, мы необязательно отдаляемся от эротики. В основе перехода от нормального состояния к эротическому желанию — завораживающее действие смерти. В эротике всегда разыгрывается развращение, растворение законченных форм. Повторяю: тех форм упорядоченной общественной жизни, что образуют дискретный порядок отдельных личностей, коими мы и являемся. Но в эротике, и тем более в процессе воспроизводства, дискретная жизнь, что бы ни говорил Сад, не обречена на исчезновение — она лишь ставится под вопрос. Она должна быть максимально растревожена, расстроена. Здесь есть поиск непрерывности, но в принципе лишь постольку, поскольку непрерывность, единственно способная окончательно умерщвлять дискретные существа, не одерживает победу. В мир, основанный на дискретности, нужно ввести всю непрерывность, на которую этот мир способен. Извращение Сада не ограничивается этой возможностью. Кое-кого оно искушает, и порой они идут до конца. Но в целом для нормальных людей окончательные деяния лишь обозначают направление,

501

ВВЕДЕНИЕ

предельную точку главных действий. В воодушевляющем нас движении есть что-то ужасно непомерное; в этой непомерности проявляется направление движения. Но для нас это всего лишь страшный знак, постоянно напоминающий о том, что смерть, разрыв непрерывности, за которую мы тревожно цепляемся, является нам более существенной истиной, чем жизнь.

В телесной эротике обязательно есть что-то тяжелое, мрачное. Она сохраняет индивидуальную дискретность, но лишь в смысле циничного эгоизма. Сердечная эротика свободнее. Внешне она отделяется от материальности телесной эротики, но она происходит от нее, зачастую это лишь один из ее аспектов, где она уравновешена взаимной привязанностью любовников. Сердечная эротика может и полностью отделиться от телесной, и это происходит в исключительных случаях, какие всегда бывают при большом разнообразии людей. Суть ее в том, что благодаря страсти любовников телесное слияние продолжается в форме моральной симпатии. Продолжается или предваряется ею. А для того, кто испытывает страсть, она может иметь более сильный смысл, чем просто телесное желание. Нельзя забывать, что сколько бы она ни сулила блаженство, прежде всего она приносит смятение и расстройство. Даже и счастливая страсть производит такое расстройство, что, прежде чем таким счастьем можно будет наслаждаться, оно по своей силе сравнимо со своей противоположностью — страданием. Суть его в том, что неизбывная дискретность людей заменяется их чудесной непрерывностью. Но особенно сильно эта непрерывность чувствуется при тревоге, когда она недоступна и ее приходится бессильно-трепетно искать. Спокойное счастье,,где преобладает чувство защищенности, лишь утишает предшествующее ему долгое страдание. Ибо для влюбленных лучше подолгу не иметь возможности встречаться, чем зачарованно наслаждаться созерцанием сокровенной непрерывности, которая их объединяет.

Шансов пострадать тем больше потому, что только страдание являет нам всю значимость любимого человека. Обладание любимым человеком не означает смерть, напротив, но смерть замешана в стремлении к нему. Если любовник не может обладать любимым человеком, он порой хочет его убить; часто он предпочитает убить его, чем потерять. А в других случаях он желает смерти себе самому. В яростной страсти на карту ставится предчувствие возможной непрерывности, замечаемое в любимом человеке. Влюбленному кажется, что в этом мире только любимый человек — и это происходит от трудноопределимых соответствий, благодаря которым к возможности чувственного единения добавляется еще и возможность единения сердечного, — способен осуществить то, чего не позволяют

502 ЭРОТИКА

нам наши пределы: полное слияние двоих, непрерывность двух дискретных существ. Так страсть ведет нас к страданию, поскольку по сути своей является стремлением к невозможному, а с поверхностной точки зрения — стремлением к согласию, зависящему от случайных условий. В то же время она сулит нам выход из фундаментального страдания — из нашей обособленности в пределах дискретной личности. Страсть все время повторяет нам: если бы ты владел любимым человеком, твое сдавленное одиночеством сердце соединилось бы с сердцем любимого. Подобное обещание иллюзорно, по крайней мере отчасти. Но в страсти образ такого слияния воплощается с отчаянной силой, хотя нередко и по-разному для каждого из влюбленных. Эфемерное слияние, сохраняя в себе долю индивидуального эгоизма, даже может независимо от своего образа-проекта перейти в план реальности. Но в любом случае наиболее полное сознание такого эфемерного и в то же время глубинного слияния дает именно страдание — угроза разлуки.

Так или иначе, мы должны учитывать две противоположные возможности.

Если единение двух любовников является следствием страсти, оно взывает к смерти, к желанию убийства или самоубийства. Знамением страсти является смертельное сияние. А ниже этой ярости, которой соответствует чувство непрерывного нарушения дискретной индивидуальности, простирается сфера привычки и эгоизма вдвоем, то есть новая форма дискретности. Тот образ любимого, в котором для любящего заключен смысл всего сущего, может проявиться только при нарушении личностной обособленности — на смертельной высоте. Для влюбленного любимый человек — это прозрачность мира. В любимом со всей ясностью просматривается то, о чем скоро пойдет речь в связи с божественной, или сакральной, эротикой. Это полнота, безграничность бытия, не ограничиваемая больше личностной дискретностью. Одним словом, это непрерывность бытия, воспринимаемая как освобождение через бытие самого влюбленного. В этой кажимости есть что-то абсурдное, какая-то ужасная путаница, но сквозь абсурдность, путаницу, страдание просвечивает чудесная истина. По сути, ничто не иллюзорно в этой истине любви: для влюбленного — скорее всего, только для него, но это не важно, — любимый человек равнозначен истине бытия. По воле случая вся сложность мироустройства сходит на нет, и влюбленный через любимого человека постигает всю глубину и простоту бытия. Если не считать этих эфемерных возможностей, обусловленных благоприятными случайностями, которые позволяют обладать любимым существом, то человечество с самого своего начала стре-

503

ВВЕДЕНИЕ

милось достичь свободной непрерывности независимо от случайностей. Эта проблема встала из-за

смерти, которая с очевидностью низвергает дискретное существо в непрерывность бытия. Подобное понимание приходит не сразу, однако смерть, будучи разрушением дискретного существа, никак не затрагивает непрерывности бытия, которое существует вне нас, во всем. Разумеется, в желании бессмертия большую роль играет забота о том, чтобы обеспечить продолжение жизни в дискретности

— продолжение жизни отдельной личности, — но этот вопрос я оставлю в стороне. Подчеркну другое: что смерть не затрагивает непрерывности бытия, из которой происходит бытие каждого отдельного существа. Непрерывность бытия независима от смерти, и даже наоборот, именно в смерти она и проявляется. Как мне кажется, эта мысль, скорее всего, и лежит в основе религиозного жертвоприношения, которое, как только что сказано, сравнимо с эротическим деянием. Развращая и растворяя своих участников, эротическое деяние открывает в них непрерывность, напоминающую непрерывность бушующих волн. При жертвоприношении совершается не только обнажение, но и умерщвление жертвы (а если предметом жертвоприношения является не живое существо, то уничтожение вещи). Жертва тюгибает, и тогда все присутствующие причащаются некой стихии, которая проявляется при ее смерти. Вслед за историками религий назовем эту стихию сакральным. Сакральное и есть непрерывность бытия, открывающаяся участникам торжественного обряда, сосредоточившим внимание на гибели дискретного существа. Благодаря насильственной смерти прерывается дискретность единичного существа; остальные тревожно переживают в обрушившемся на них безмолвии то, что осталось после жертвоприношения — непрерывность бытия, в которую вернулась жертва. Только при зрелище публичного умерщвления, совершаемого с религиозней серьезностью и при большом скоплении людей, может просту.-вггь то, что в обычных условиях ускользает от внимания. И мы не смогли бы представить себе, что же такое появляется в тайном существе участников жертвоприношения, если бы не могли обратиться к своему собственному религиозному опыту, полученному хотя бы в детстве. Все приводит нас к выводу, что сакральное первобытных жертвоприношений есть аналог божественного, характерного для современных религий. Выше я обещал рассказать о сакральной эротике; возможно, моя мысль была бы понятнее, если бы я сразу стал говорить об эротике божественной. Любовь к Богу — идея более привычная, менее обескураживающая, чем любовь к стихии сакрального. Но, повторяю, я не стал говорить о божественной эротике, ибо эротика, предмет которой располагается по ту сторону непосредственной

504 ЭРОТИКА

реальности, не сводима к любви к Богу. Я предпочел быть скорее малопонятным, чем неточным.

По сути своей божественное идентично сакральному, если не считать относительно дискретной личности Бога. Бог есть составное существо, которое обладает — в смысле эмоциональном, и даже самым основополагающим образом, — той непрерывностью бытия, о которой идет речь. Тем не менее и в библейской, и в рациональной теологии представления о Боге связаны с некоей личностной фигурой — создателем, отличным от всего сущего. О непрерывности бытия скажу лишь, что, как мне кажется, она не может быть познаваема, зато нам дан опыт ее переживания в случайных и всегда спорных формах. Как мне думается, нашего внимания достоин только отрицательный опыт, но этот опыт весьма богат. Нельзя забывать, что у позитивной теологии есть двойник — теология негативная, основанная на мистическом опыте.

Мистический опыт дается, как мне кажется, исходя из общего опыта религиозного жертвоприношения, хотя и ясно отличается от него. В мир, где господствует мышление, связанное с опытом вещей (и с познанием того, что развивает в нас опыт вещей), мистический опыт привносит некий элемент, чье место в построениях этой интеллектуальной мысли может быть определено только негативно, через определение ее границ. Ведь мистический опыт являет нам именно отсутствие вещи. Вещь отождествляется с дискретностью, а мистический опыт, поскольку мы в силах разрушить свою дискретность, вызывает у нас ощущение непрерывности. Мистический опыт вызывает его иначе, чем телесная или сердечная эротика. В частности, он не использует средств, не зависящих от воли человека. Эротический опыт, связанный с реальностью, есть ожидание случайности — ожидание подходящего человека и благоприятных обстоятельств. Сакральная же эротика, которая дается в мистическом опыте, требует лишь одного — чтобы субъекта ничто не отвлекало.

В принципе (но это не правило) смену различных форм, о которых сказано выше, очень просто представляли себе в Индии: мистический опыт бывает лишь в зрелом возрасте, когда приближается смерть, в момент, когда недостает благоприятных условий для реального опыта. Связанный с некоторыми сторонами положительных религий, мистический опыт иногда бывает противоположен тому утверждению жизни в самой смерти, где я в общем усматриваю глубинный смысл эротики.

Но это противопоставление не обязательно. Утверждение жизни в самой смерти, как при сердечной, так и при телесной эротике, бросает вызов смерти своим равнодушием к ней. Жизнь есть доступ к бытию, жизнь смертна, а непрерывность бытия — нет. Стремление к непрерывности, упоение ею пересиливают внимание к смерти.

505

ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего, непосредственное эротическое волнение вызывает у нас чувство, которое превосходит все,

так что мрачные перспективы жизни дискретного существа предаются забвению. Потом, вместо открывающегося юности упоения мы находим в себе силы посмотреть смерти в лицо и наконец понять, что она разверзается в непостижимую, непознаваемую непрерывность, где заключена тайна эротики, и только эротика может тайну эту раскрыть.

Тот, кто внимательно следил за моими рассуждениями, теперь поймет, что в единстве различных форм эротики и заключается смысл приведенной выше фразы: «Нет лучшего способа освоиться со смертью, чем соединить ее с какой-нибудь либертинской затеей».

Сказанное позволяет увидеть в ней единство всей эротической сферы, которая открывается нам при отказе от замыкания в себе. Эротика открывает доступ к смерти. Смерть открывает доступ к отрицанию индивидуальной длительности. Способны ли мы, не совершая над собой насилия, согласиться с отрицанием, которое приводит нас к пределу возможного вообще?

Наконец, я хочу помочь вам как можно полнее прочувствовать, что сфера, к которой я хотел вас приобщить и которая порой кажется такой непривычной, является при этом местом действия основополагающих яростных сил.

Я говорил о мистическом опыте, но не говорил о поэзии. Для того чтобы говорить о поэзии, необходимо продвинуться еще дальше в умственном лабиринте, ведь все мы чувствуем, что такое поэзия. Она лежит в самой нашей основе, но мы не умеем о ней говорить. Не буду говорить о ней сейчас, но надеюсь, что идея непрерывности, которую я старался выдвинуть и которую нельзя вполне отождествлять с Богом теологов, станет для вас ощутимее, если вспомнить стихи одного из самых яростных поэтов, Рембо:

Снова найдена она. Что? Вечность. Это море, идущее С солнцем14.

Поэзия приводит к той же точке, что и любая форма эротики, — к неразличимости, к смешению различных объектов. Она ведет нас к вечности, она ведет нас к смерти, а через смерть к непрерывности: поэзия — это «вечность. Это море, идущее с солнцем».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ

ГЛАВА I ЭРОТИКА ВО ВНУТРЕННЕМ ОПЫТЕ

Эротика как «непосредственный» аспект

внутреннего опыта в противоположность животной сексуальности

Эротика является одним из аспектов внутренней жизни человека. Мы заблуждаемся на сей счет, потому что эротика всегда ищет предмет желания вовне. Но этот предмет соответствует внутреннему желанию. Выбор предмета всегда зависит от индивидуального вкуса субъекта: даже если он падает на женщину, которую бы выбрало и большинство других, здесь главную роль зачастую играет нечто неуловимое, а не какое-нибудь объективное качество этой женщины, которое, может быть, вообще не вызвало бы в нас симпатии, если бы не затронуло наше внутреннее существо. Одним словом, даже соответствуя выбору большинства, человеческий выбор отличается от выбора животного; он отсылает к той бесконечно сложной внутренней подвижности, которая свойственна человеку. У зверя тоже есть субъективная жизнь, но она дана ему раз и навсегда, как инертная вещь. Человеческая эротика отличается от животной сексуальности как раз тем, что ставит внутреннюю жизнь под вопрос.

Эротика в сознании человека есть то, что ставит под вопрос его личностное бытие. Животная сексуальность тоже несет с собой неуравновешенность, которая угрожает жизни, но зверь об этом не знает. В нем не открывается ничего похожего на вопрос. Во всяком случае, если эротика — это сексуальная деятельность человека, то лишь постольку, поскольку она отличается от сексуальной деятельности животных. Сексуальная деятельность людей не всегда является эротической. Эротической она бывает тогда, когда перестает быть элементарно-зачаточной, когда не сводится просто к животному началу.

Решающее значение перехода от животного к человеку

Основополагающее определение задается в переходе от животного к человеку, о протекании которого нам известно лишь очень

507

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ

мало. Все события этого перехода от нас сокрыты, и скорее всего навсегда. Однако мы не так безоружны, как это могло показаться поначалу. Мы знаем, что люди стали изготовлять орудия и использовать их для обеспечения своего существования, а затем, по всей вероятности довольно скоро, и для бесполезных целей. То есть от животных людей стал отличать труд. Одновременно они начали ставить перед собой ограничения — так называемые запреты. Эти запреты в основном — как достоверно известно — касались отношений с мертвыми. Вероятно, в то же или приблизительно в то же самое время они стали затрагивать и сексуальную деятельность. О глубокой древности отношений с мертвыми свидетельствуют многочисленные находки костей, которые были захоронены тогдашними людьми. Во всяком случае неандерталец, который еще не был вполне человеком, поскольку еще не

достиг в полной мере прямохождения и поскольку его череп отличался от нашего настолько же, как и черепа антропоидов, уже нередко предавал погребению своих мертвецов. Сексуальные запреты, разумеется, восходят к не столь отдаленным временам. Мы можем сказать, что они возникают везде, где возникает человек, но для доисторической эпохи мы не можем привести никаких осязаемых 'доказательств. От погребения мертвых остались следы, но не сохранилось ничего, что бы указывало на сексуальные ограничения у древнейших людей.

Мы можем лишь предположить, что они трудились, поскольку располагаем орудиями их труда. А поскольку из труда, как кажется, логически проистекает реакция, определяющая поведение перед лицом смерти, то есть все основания думать, что ее следствием также был запрет, регулирующий и ограничивающий сексуальность, то есть что все основные виды человеческого поведения — труд, сознание смерти, сдерживаемая сексуальность — восходят к одному и тому же далекому периоду. Следы труда появляются начиная с нижнего палеолита, а древнейшие из известных нам погребений восходят к среднему палеолиту. Собственно, речь идет о периодах, которые, по современным подсчетам, занимали сотни тысяч лет; за эти долгие тысячелетия совершилась эволюция человека, в ходе которой он освободился от своей первоначальной животной природы. Он освободился от нее благодаря труду, осознанию своей смертности и постепенному переходу от бесстыдной сексуальности к сексуальности стыдливой, откуда и произошла эротика. Человек в собственном смысле слова, которого мы называем себе подобным и который появляется в эпоху пещерных рисунков (это верхний палеолит), стал результатом всех этих перемен, имевших место в сфере религии и, надо думать, свершившихся с ним одна за другой.

508

ЭРОТИКА

Эротика, ее внутренний опыт и его сообщение другим

всвязи с объективными элементами и исторической перспективой,

вкоторой они проявляются

У такого способа рассуждать об эротике есть одно неудобство. Раз я представляю эротику как генетически передаваемую человеческую способность, то тем самым я даю объективное определение эротики. Однако объективное изучение эротики, при всем его интересе, я оставлю на втором плане. Моя цель, наоборот, в том, чтобы выявить в эротике одну из сторон внутренней жизни, а именно одну из сторон религиозной жизни человека.

Как уже сказано, эротика для меня — это нарушение равновесия, когда человек осознанно ставит сам себя под вопрос. В некотором смысле он объективно теряет себя, но при этом субъект отождествляется с теряющим себя объектом. Я мог бы тогда сказать: в эротике я ТЕРЯЮ СЕБЯ. Конечно, такая ситуация не является исключительной. Но в случае эротики совершенно явна намеренность потери; никто не может в ней сомневаться. И здесь я буду говорить об эротике непосредственно от имени субъекта, даже если вначале придется сделать некоторые объективные замечания. Подчеркну, что говорю объективно о процессах эротики прежде всего потому, что внутренний опыт никогда не проявляется независимо от объективного ьиде-ния, мы всегда обнаруживаем, что он связан с тем или иным бесспор но объективным аспектом.

Определение эротики изначально религиозно, и моя книга ближе к «теологии», чем к научной истории религии

Подчеркну: если я иногда и выражаюсь научным языком, то это всегда лишь видимость. Ученый говорит извне, как анатом о мозге. (Это не совсем точно: историк религий не может уничтожить внутренний опыт религии, который у него имеется в настоящем или имелся в прошлом... Но это не важно, если он забывает о нем как можно более.) Я же говорю о религии изнутри, как теолог о теологии.

В самом деле, теолог говорит о христианской теологии. Но та религия, о которой говорю я, — не какая-то одна из религий, например христианство. Скорее, это религия вообще, и ее отличие как раз в том,^что она изначально не является какой-либо конкретной религией. Я не говорю ни о каких конкретных обрядах, догматах, религиозных сообществах - только об общей проблеме, которую

_________509_________

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ

ставила перед собой любая религия; я принимаю эту проблему на свой счет, как теолог принимает на свой счет теологию. Но без христианства. Если бы не тот факт, что оно все-таки является религией, я бы даже ощущал свою отдаленность от христианства. Именно поэтому предметом книги, в начале которой я определяю такую позицию, и является эротика. Само собой разумеется, что в развитии эротики нет ничего внешнего по отношению к религии, но именно христианство, противопоставляя себя эротике, подвергло осуждению и большинство других религий. Пожалуй, в некотором смысле христианская религия — наименее религиозная.

Я хочу, чтобы моя позиция была правильно понята.

Прежде всего, я отверг любые исповедные принципы, поскольку ни один из них больше не кажется мне безупречным. Ничто не связывает меня с той или иной конкретной традицией. Так, например, в оккультизме или эзотеризме я не могу не видеть в целом интересный мне исповедный принцип, ибо он выражает ностальгию по религии, но я все же дистанцируюсь от него, поскольку в нем заложено некое конкретное верование. К тому же оккультные исповедные принципы, на мой взгляд, еще более сомнительны, чем христианские, поскольку они утверждаются в мире, где торжествуют принципы научные, но умышленно отворачиваются от них. Принимающий их человек оказывается подобен тому, кто, зная о существовании арифметики, не стал бы исправлять свои ошибки в счете. Наука не застит мне глаз {если бы я слишком ею восхищался, то это вряд ли соответствовало бы ее требованиям), и точно так же меня не волнует арифметика. Пускай мне говорят «дважды два равно пяти», но если мне надо в каких-то определенных целях рассчитаться с другим человеком, то я и не вспомню об этом якобы равенстве пяти и «дважды двух». С моей точки зрения, никто не в силах поставить проблему религии, основываясь на произвольных решениях, опровергаемых нынешним духом точности. Я не человек науки, поскольку говорю а внутреннем опыте, а не об объективном мире, но когда я говорю об объективном мире, то делаю это как человек науки, с неукоснительной точностью.

Можно даже сказать, что религиозное отношение к миру включает в себя такую жажду поспешных ответов, что слово «религия» стало обозначать легкомыслие. И после моих первых рассуждений не предупрежденный заранее читатель мог подумать, что перед ним разворачивается интеллектуальная авантюра, а не беспрерывная исследовательская деятельность, которая хоть и вводит, если надо, мыслящий разум в потусторонний мир, но делает это посредством философии и наук, стремясь постичь все то возможное, что может ему открыться.

Как бы то ни было, все согласятся с тем, что ни философия, ни науки не способны рассматривать ту проблему, что поставило

510

ЭРОТИКА

устремление, свойственное религии. Но все согласятся и с тем, что в существующих условиях это устремление до сих пор проявлялось лишь в искаженных формах. Искать то, чего всегда искала религия, людям приходилось в мире, где эти искания зависели от сомнительных причин, подчиненных если не материальным желаниям, то случайным страстям; человечество могло бороться с этими желаниями и страстями, могло служить им, но оно не могло быть к ним безразлично. Поиск, начатый и продолженный религией, должен быть освобожден от исторических случайностей не в меньшей мере, чем наука. Не то чтобы человек целиком зависел от этих случайностей, однако именно так было в прошлом. Наступает миг — возможно, эфемерный, — когда у нас есть шанс не ждать более чужого решения (в догматической форме), прежде чем получить желаемый опыт. Пока что мы можем свободно сообщать о его результатах.

В этом смысле я могу заниматься религией не как профессор, излагающий ее историю и между делом рассказывающий, например, о брахмане; я буду заниматься религией, как сам брахман. Но я ни брахман, ни кто-либо подобный — я должен осуществлять свой опыт в одиночестве, без традиции, без обрядов, мне ничто не указывает путь, зато ничто и не обременяет. В своей книге я выражаю свой опыт, но не обращаюсь ни к чему конкретному, моя главная цель — сообщить внутренний опыт, то есть, как я понимаю, религиозный опыт — вне какой бы то ни было определенной религии.

Итак, мое исследование, основанное преимущественно на внутреннем опыте, в корне отличается от трудов историка религий, этнографа или социолога. Разумеется, возникал вопрос, как они могут разрабатывать свой материал независимо от того внутреннего опыта, который у них отчасти совпадает с внутренним опытом современников и, с другой стороны, до некоторой степени является их личным опытом, меняющимся при контакте с предметом изучения. Но для их случая можно почти уверенно утверждать: чем меньше роль их опыта (чем скромнее его доля), тем аутентичнее их труд. Я не говорю «чем меньше их опыт», но «чем меньше его роль». В самом деле, я убежден, что глубокий внутренний опыт дает историку много полезного, но если он у него есть, и поскольку он у него есть, то лучше всего будет постараться его забыть и представлять факты извне. Он все равно не сможет забыть его совсем, не сможет свести познание фактов лишь к внешнему их познанию — и это хорошо, — но было бы идеально, чтобы этот опыт играл свою роль помимо его воли, поскольку этот источник знаний неустраним, поскольку любые рассуждения о религии без отсылки к нашему внутреннему религиозному опыту приводили бы к без-

________511________

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ

жизненным трудам, собраниям неподвижного материала, представляемого невнятно и беспорядочно. С другой стороны, рассматривая факты в свете своего собственного опыта, я знаю, чем пренебрегаю, когда пренебрегаю объективностью науки. Прежде всего, как было уже сказано, я не могу произвольно запретить себе знание, получаемое посредством безличной методологии; мой опыт всегда предполагает знание объектов, которые он вовлекает в игру (в эротике это как минимум тела, в религии — устоявшиеся формы, без которых не может быть коллективной религиозной практики). Эти тела даны нам