- •Раздел первый общая теория политических систем

- •Тема 1. Предпосылки возникновения теории политических систем

- •Тема 2. Понятие политической системы. Динамическая модель д. Истона

- •Тема 3. Структура и функции политической системы. Основные положения концепции г. Алмонда

- •1. Структура: подсистемы политической системы

- •2. Функции политической системы

- •Тема 4. Типология и оценочные характеристики политических систем

- •Тема 5. Теория политических систем и концепции постиндустриального общества

- •Раздел второй исторические корни политической системы соbременной россии

- •Тема 6. Политический процесс и проблемы типологии политической системы исторической россии (до 1917 г.)

- •Тема 7. Советская система: типологические черты, структура и функции. Этапы развития и его результаты

- •Тема 8. Кризис советской системы. Причины и линии распада

- •Раздел третий. Становление политической системы современной россии, ее основные параметры

- •Тема 9 генезис политической системы современной россии

- •Тема 10 основные типологические черты и параметры политической системы современной россии

- •Раздел четвертый структура политической системы современной россии

- •Тема 11. Институциональная подсистема. Политические институты, их роль и принципы взаимодействия.

- •Государство и конституционный строй

- •2. Избирательная и партийная системы.

- •3.Федерализм как специфический политический институт современной России

- •4. Роль и место других политических институтов

- •Политическое лидерство и политическая элита

- •Тема 12 другие подсистемы политической системы россии.

- •1. Нормативная подсистема.

- •2. Коммуникативная подсистема

- •3. Функциональная подсистема

Тема 2. Понятие политической системы. Динамическая модель д. Истона

Всего два года спустя после появления книги Т. Парсонса «Социальная система» вышел в свет первый научный труд Д. Истона, посвященный политической системе. Он так и назывался – «Политическая система» (“The Political System”) и содержал по сути политико-философское, методологическое обоснование ее концепта. Д. Истон подчеркивал, что сфера политической жизни, рассматриваемая Т. Парсонсом в качестве одной из основных подсистем общества, выделяется им для целей специального научного анализа в самостоятельную систему, при этом абстрагируясь лишь относительно, а отнюдь не абсолютно от всей совокупности общественных связей и взаимодействий, в которые она погружена и которые, таким образом, составляют существенную часть активной внешней среды жизнедеятельности политической сферы. Таким образом, изначально, в концептуальном и методологическом аспектах возникает образ «системы, погруженной в среду», сформулированный Л. фон Берталанфи и последовательно используемый Д. Истоном в данном и последующих научных трудах применительно к политической системе.

Помимо упомянутых двух источников (Т. Парсонса и Л. фон Берталанфи), сыгравших непосредственную методико-технологическую роль в построении концепта политической системы, Д. Истон ссылается в качестве более отдаленных, глубинных ее оснований на труды таких, казалось бы, несовместимых друг с другом мыслителей XIX в. как О. Конт и К. Маркс. Что касается О. Конта, представляется естественным, когда создатель современной теории в области систем обращается к ее изначальным истокам в поисках ее изначальной фундаментальной основы. Использование методологических приемов К. Маркса в этом контексте представляется действительно достаточно любопытным. За этим прослеживается глубокое (и, заметим, последовательно осуществляемое в этой и последующих работах автора) стремление совместить, синтезировать подходы и принципы теории систем и теории развития, причем последней не в ее гегелевском (с саморазвитием идеи), а в марксовом варианте, с его диалектической логикой субъектно-объектных отношений, с представлением об объекте как феномене, одновременно наделенном изначальными свойствами субъекта, прежде всего в смысле обладания способности к рефлексии и саморазвитию.

При таких методологических основаниях образ «системы, погруженной в среду» наполняется новыми измерениями, обретает пространственный и временной континуумы, иначе говоря приобретает черты образа саморазвивающейся и самовоспроизводящейся системы.

К этому следует прибавить, что Д. Истон, будучи изначально адептом бихевиористской школы в политической науке, рассматривающей политический процесс через призму динамических моделей политического поведения, был одним из активнейших участников того, что другой крупнейший теоретик политических систем Г. Алмонд позже назвал «бихевиористской революцией» в политологии.

Рассматривая политику, с позиций бихевиоризма, как «волевое распределение ценностей», Д. Истон выводит отсюда почти политико-технологическую трактовку политической системы как «механизма формирования и функционирования власти по распределению ресурсов и ценностей». Такая трактовка, представляющаяся несколько суженной применительно к его же общетеоретическому пониманию основ и принципов политической жизни, в то же время удобно вводит даже неискушенного читателя в атмосферу системного анализа политической жизни, при погружении в которую становится ясным, что недостатки подобной трактовки связаны с тем, что она носила лишь «вводный» характер: «Системный анализ политической жизни основан на понятии «системы, погруженной в среду» и подверженной воздействиям с ее стороны… Такой анализ предполагает, что система, чтобы выжить, должна иметь способность реагировать». При помощи регулирующих механизмов политическая система, в соответствии с концепцией автора, реагирует на внешние импульсы природы, экономики, культуры, социальной структуры, приспосабливается к ним как к внешним условиям своего функционирования и, вместе с тем, меняет сами эти внешние условия.

Эти и другие принципы жизнедеятельности политической системы, а также структурно функциональные требования к ней Д. Истон сформулировал во второй своей крупнейшей работе «Системный анализ политической жизни» (“A Systems Analysis of Political Life”), увидевшей свет двенадцать лет спустя, в 1965 году.

Основные понятия и принципы, выдвинутые в этом труде, существенно расширяют и одновременно конкретизируют представления о политической системе. К таким понятиям и принципам прежде всего можно отнести следующие:

-

«Жизненные процессы политических систем» - «фундаментальные функции, без которых никакая система не может длительное время существовать, а также типичные способы реакций, с помощью которых системе удается их поддерживать».

-

Понятие «системы, погруженной в среду» применительно к политической системе означает, что она находится постоянно в «биологическом, социальном и психологическом (а также природном – К. Т.) окружениях».

-

«Политическая жизнь является открытой системой», что на практике означает, что открытость по отношению к любым элементам внешней среды, способность к взаимодействию с ними является неотъемлемой частью ее жизнедеятельности, а любая тенденция к закрытости политической сферы приводит в конечном итоге к утрате способности реагировать и, таким образом, к ее гибели.

-

Способность политической системы реагировать на возмущающие внешние воздействия (“disturbances”) и тем самым адаптироваться к изменяющимся условиям.

-

Недостатком «равновесного» (т.е. статического – К. Т.) подхода «в политическом исследовании типа анализа является то, что он фактически пренебрегает способностью систем справляться с возмущающим воздействием среды». Несводимость анализа систем к достижению равновесия: системы могут поддерживать внутреннюю нестабильность ради потребностей своей жизнедеятельности и не только приспосабливаться сами, но и приспосабливать к себе окружающую среду.

-

«Адаптация представляет собой нечто большее, чем простое приспособление к меняющейся ситуации. Она включает множество разнообразных действий…, с помощью которых происходит модификация, осуществляются фундаментальные изменения и контроль внешней среды, самой системы или того и другого вместе».

-

Политическая система представляет собой «некоторое множество переменных независимо от степени их взаимодействия» и одновременно предстает как «совокупность тех взаимодействий, посредством которых ценности авторитарным (т.е. в данном контексте, скорее всего, «волевым» - К. Т.) способом привносятся в общество.

-

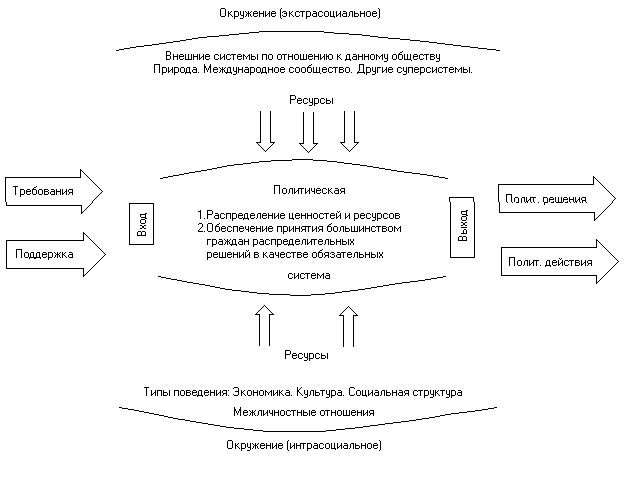

Отдельное, специфическое значение для истоновской концепции политической системы имеют понятия «входов» (“inputs”) и «выходов» (“outputs”) как основных каналов взаимодействия политической системы с внешней, прежде всего социальной средой в связи с тем. Что он рассматривает политическую жизнь как «определенный комплекс процессов, с помощью которых определенные типы «входов» преобразуются в «выходы».

«Входы» рассматриваются Д. Истоном как своего рода импульсы, поступающие в политическую сферу со стороны общества. Они, в свою очередь, подразделяются на два типа: «требования» и «поддержку». Требования характеризуются как обращения социума к властным структурам по поводу желательности и нежелательности распределения ценностей и пр. Требования, в свою очередь, имеют три вида: распределительные (по поводу зарплаты, получения образования, медицинского обслуживания и пр.), регулировочные (по поводу обеспечения безопасности, контроля над производственными и рыночными структурами и т.д.) и коммуникативные ( о предоставлении политической информации, о применении политической силы для решения тех или иных проблем). Тенденция нарастания требований ведет к ослаблению политической системы.

Поддержка также подразделяется Д. Истоном на три вида: поддержку режиму, предстающему в рамках данной концепции в качестве совокупности устойчивых ожиданий и ценностей таких как политический плюрализм, частная собственность, свобода, демократия и пр.; поддержку власти, иначе говоря, политических институтов, осуществляющих властные функции и поддержку политического сообщества, трактуемого иначе как политический класс или политическая элита. Поддержка, таким образом, подразумевает типы политического поведения, благоприятствующие устойчивости системы и способствующие ее укреплению.

В результате воздействия «входов» происходит внутренняя реакция политической системы, которая преобразует результаты этого воздействия в ответные импульсы, «выходы», имеющие характер политических решений в виде принятия законодательных актов, политических деклараций и пр., а также политических действий – принятию активных мер по решению актуальных политических, экономических, социальных и других проблем.

Эти понятия, имеющие уже отнюдь не политико-философский, а конкретно-операционный характер, вплотную подводят к пониманию модели политической системы, предложенной Д. Истоном. Особенностью этой модели, характеризуемой самим автором как «упрощенная модель» (поскольку тот же научный труд содержит и более развернутый, гораздо более сложный и детализированный ее вариант), является то, что она раскрывает не столько внутреннюю структуру, сколько механизм функционирования политической системы, и в этом ее принципиальное, новаторское отличие от большинства остальных известных схем политических систем - в самой модели заложены не статические, а динамические характеристики:

Модель политической системы

(по Д.Истону)