- •3.10.3.7. Неврологические осложнения

- •3.10.3.8. Острая почечная недостаточность

- •3.10.4. Особенности ведения больных при различных оперативных вмешательствах

- •3.10.4.1. Операции по поводу аневризм восходящего, грудного и торакоабдоминалъного отделов аорты

- •3.10.4.2. Операции при коарктации аорты

- •3.10.4.3. Каротидная эндартерэктомия

- •3.10.4.4. Операции по поводу ишемической болезни сердца

- •3.10.4.5. Реконструктивные операции на почечных артериях

- •3.10.4.6. Операции на брюшном отделе аорты и аортобедренное шунтирование

- •3.10.4.7. Операции реваскуляризации артерий нижних конечностей

- •3.11. Диспансеризация больных с сосудистыми заболеваниями в условиях поликлиники

- •3.11.1. Физиотерапевтическое лечение

- •3.11.2. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей

- •3.11.3. Лимфедема

- •Глава 4

- •4.1. Транслюминальная баллонная ангиопластика

- •4.2.1. Имплантация кава-фильтров

- •4.2.2. Транскатетерная тромбоэмболэктомия

- •4.2.3. Лечение обструкций полых и других крупных вен

- •4.2.4. Баллонная ангиопластика и стентирование обструкций при артериовенозных фистулах у пациентов, находящихся на гемодиализе

- •Глава 5

- •5.1.1. Стабильная стенокардия напряжения

- •5.1.2. Нестабильная стенокардия

- •5.2. Аортокоронарное шунтирование

- •5.2.1. Техника аортокоронарного шунтирования с искусственным кровообращением

- •5.2.2. Техника маммарокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения

- •5.2.3. Операции прямой реваскуляризации миокарда на работающем сердце без искусственного кровообращения — малоинвазивная коронарная хирургия

- •5.2.4. Трансмиокардиалышя реваскуляризация миокарда

- •5.3. Синдром Марфана

- •5.3.1. Этиология (генетические предпосылки развития синдрома Марфана)

- •5.3.2. Патогенез и патоморфология

- •5.3.3. Диагностические критерии

- •Диагностические критерии синдрома Марфана

- •Диагностические критерии синдрома Марфана

- •Диагностический указатель

- •Костно-суставная система

- •Орган зрения

- •Сердечно-сосудистая система

- •Респираторная система

- •Кожа и наружные покровы

- •Твердая мозговая оболочка (dura mater)

- •Семейный/Генетический анамнез

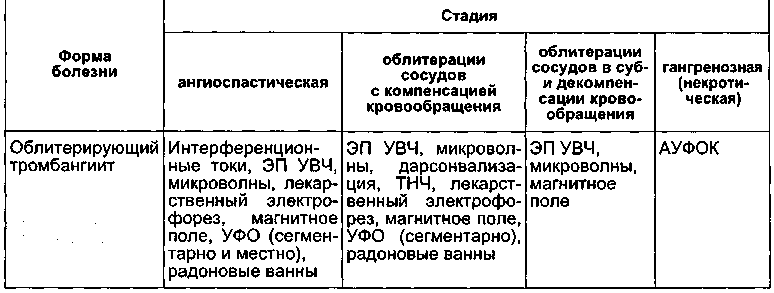

3.11.1. Физиотерапевтическое лечение

Наряду с медикаментозным лечением больных с облитерирующими заболеваниями сосудов в условиях поликлиники широко используют физиотерапевтические методы. При назначении лечения учитывают этиологию, патогенез, степень нарушения периферического кровообращения, общее состояние и наличие сопутствующих заболеваний.

Широко применяют синусоидальные модулированные токи (СМТ), стимулирующие коллатеральное кровообращение. Они не противопоказаны больным с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью II стадии и перенесшим реконструктивные операции на сосудах. СМТ назначают при выраженном болевом синдроме и декомпенсации периферического кровообращения; кроме того, у этих пациентов используют следующую методику: режим переменный, ряд работы (РР) III, частота 100—80 Гц, глубина модуляции 25—50 %, длительность посылок 1—2 с, до 5 мин на поле, ежедневно или через день, на курс 10—15 процедур.

При компенсации кровообращения и невыраженной боли воздействие осуществляют при следующих параметрах: режим переменный, РР III или IV, частота 100—80 Гц, глубина модуляции 50—100 %, длительность посылок 2—3 с, по 2— 3 мин каждого вида тока, ежедневно, на курс лечения 12—15 процедур-

Диадинамические токи (ДДТ) используют для оказания обезболивающего и вазодилатирующего действия, а также для торможения действия симпатической нервной системы. ДДТ показаны преимущественно больным с атеросклеротически-ми окклюзиями, а также больным с ангиоспазмами. ДДТ действует на те же области и при таком же расположении электродов, что и СМТ. На шейные и поясничные симпатические узлы применяют двухполу-периодный непрерывный ток (по 3—5 мин с каждой стороны). Очаговые воздействия (общей продолжительностью до 12—14 мин), курс лечения состоит из 2—3 циклов, повторяющихся через 7—14 дней и включающих каждый 6—8 процедур. Целесообразно после проведения лечения импульсными токами назначить курс бальнеотерапии.

Самостоятельно или в комплексе с другими лечебными мероприятиями применяют методы высокочастотной электротерапии. УВЧ назначают при всех формах облитериру-ющих заболеваний. Наилучшие результаты отмечаются при облитери-рующем тромбангиите, так как снижается повышенный тонус симпатической нервной системы, способствующий развитию коллатеральных сосудов и улучшению тканевого обмена. Продолжительность процедуры 8—10 мин в тепловой или слаботепловой дозе, ежедневно или через день, на курс лечения 10—12 процедур.

В начальной стадии облитериру-ющих заболеваний применяют ин-дуктотермию, нередко используют индуктоэлектрофорез лекарственных веществ (новокаин, цинк, литий и др.) в течение 10—15 мин, на курс 10—12 процедур.

Все шире применяют СВЧ-тера-пию. Она показана при различных формах и стадиях заболевания, но эффективна при эндартериите, причем как в ранних, так и поздних стадиях заболевания.

465

Воздействие осуществляется на соответствующие симпатические узлы и по ходу сосудисто-нервного пучка. На курс лечения 10—12 процедур. СВЧ-терапия по сравнению с импульсными токами обеспечивает более длительную ремиссию.

В последние годы значительно расширилось применение низкочастотного магнитного поля для лечения больных с хронической артериальной недостаточностью. Показана магнитотерапия в стадии компенсации и субкомпенсации кровообращения, прежде всего при облитери-рующем тромбангиите. Она менее эффективна при атеросклеротиче-ском поражении сосудов. Наличие стенокардии (I и II функционального класса), постинфарктного кардиосклероза и артериальной гипертонии не является противопоказанием к магнитотерапии.

Для лечения облитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей широко применяют ультразвуковую терапию, а также фоно-форез лекарственных веществ по сегментарно-рефлекторным методикам. Ультразвук нормализует тонус сосудов, стимулирует образование коллатералей, понижает тонус симпатической нервной системы. Под его влиянием сосуды расширяются не только в области, подвергаемой воздействию ультразвука, но и в более отдаленных участках тела, повышается проницаемость сосудистой стенки и снижается активность свертывающей системы крови.

Широкое применение в настоящее время получила электросоноте-рапия, способствующая нормализации функций высших регуляторных систем и устраняющая патологические доминанты в головном мозге. Курс лечения состоит из 8—10 процедур продолжительностью 60— 90 мин.

Для повышения оксигенирующей способности крови, улучшения тканевых обменных процессов и рео-

логических свойств крови применяют ауфок-терапию (инфузия ауто-крови, облученной ультрафиолетовым светом). Кровь облучают в аппарате «Изольда». Курс лечения 5— 6 процедур.

В последние годы повсеместно возрос интерес к лазерной терапии, которая обладает противовоспалительным, аналгезирующим действием, а также нормализует свертывающую систему крови. Лазертера-пию проводят внутривенно аппаратом «АЛО-1»: мощность излучения на конце световода 1— 1,5 мВт, длина волны 0,63 нм, экспозиция 15—20 мин, на курс 5— 8 процедур.

Хороший лечебный эффект отмечен нами при медикаментозном лечении в сочетании с баротерапией, под влиянием которой происходят раздражение барорецепторов, массаж капиллярной стенки и стимуляция коллатерального кровотока. У пациентов улучшается крово- и лимфообращение, повышается тканевый газообмен и улучшается трофика тканей. Курс лечения состоит из 20 процедур. Наилучшие результаты получены у больных с облитерирующим тромбангиитом и атеросклерозом артерий конечностей при ишемии I—II степени. Баротерапию всегда сочетают с оксигено-терапией.

В начальных стадиях заболевания широкое применение получила рефлексотерапия, действие которой обусловлено влиянием на вегетативную иннервацию кровеносных сосудов. Она способствует нормализации вазомоторных расстройств, повышению психического и физического тонуса, прекращению боли, улучшает общее состояние больного.

Наряду с аппаратной физиотерапией в лечебный комплекс целесообразно включить бальнеотерапию в виде общих и местных (4- и 2-ка-мерных) ванн. Выбор бальнеопро-цедур зависит от течения, формы и фазы заболевания, а также от наличия сопутствующих заболеваний.

466

При ИБС (нестабильная стенокардия, стабильная стенокардия III—IV ФК) следует ограниченно назначать этот вид лечения. Наиболее выраженное действие на периферическое кровообращение оказывают углекислые, скипидарные, радоновые и кислородные ванны, которые преимущественно назначают при хронической артериальной недостаточности.

Сероводородные ванны чаще применяют при атеросклеротиче-ской форме заболевания в начальных стадиях при сочетании с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Углекислые ванны показаны при вторичном ангиоспазме, иногда их заменяют сухими углекислыми ваннами.

Скипидарные ванны применяют при атеросклеротической и спастической формах заболевания. Они гораздо больше, чем другие ванны, расширяют периферические сосуды.

Противовоспалительным и обезболивающим действием обладают радоновые ванны, которые активно влияют на сосудистый тонус и микроциркуляцию. Их используют при лечении облитерирующего тром-бангиита.

Больные пожилого возраста хорошо переносят кислородные, азотные и йодобромные ванны.

При начальных формах облитерирующих заболеваний применяют тепловое лечение, используя грязе-и озокеритолечение, реже нафталан (табл. 3.7).

467

ирииилжение

В комплексном лечении не следует забывать о лечебной физкультуре, массаже и дозированной ходьбе.

Важное место в лечении больных с облитерирующими поражениями периферических сосудов занимает санаторно-курортное лечение. Однако рекомендуется оно в период стойкой ремиссии с компенсированным кровообращением. Этим больным показано лечение на бальнеологических курортах с сероводородными, радоновыми и углекислыми ваннами. При отборе больных на санаторно-курортное лечение важно учитывать особенности клинического течения и форму заболевания, наличие сопутствующих болезней.

Таким образом, в лечении и реабилитации больных с облитерирующими поражениями периферических сосудов могут быть использованы многие физиотерапевтические методы.

Своевременное дифференцированное и комплексное их применение позволяет повысить эффективность консервативного лечения, удлинить ремиссию и способствовать сохранению трудоспособности больных.