- •3.10.3.7. Неврологические осложнения

- •3.10.3.8. Острая почечная недостаточность

- •3.10.4. Особенности ведения больных при различных оперативных вмешательствах

- •3.10.4.1. Операции по поводу аневризм восходящего, грудного и торакоабдоминалъного отделов аорты

- •3.10.4.2. Операции при коарктации аорты

- •3.10.4.3. Каротидная эндартерэктомия

- •3.10.4.4. Операции по поводу ишемической болезни сердца

- •3.10.4.5. Реконструктивные операции на почечных артериях

- •3.10.4.6. Операции на брюшном отделе аорты и аортобедренное шунтирование

- •3.10.4.7. Операции реваскуляризации артерий нижних конечностей

- •3.11. Диспансеризация больных с сосудистыми заболеваниями в условиях поликлиники

- •3.11.1. Физиотерапевтическое лечение

- •3.11.2. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей

- •3.11.3. Лимфедема

- •Глава 4

- •4.1. Транслюминальная баллонная ангиопластика

- •4.2.1. Имплантация кава-фильтров

- •4.2.2. Транскатетерная тромбоэмболэктомия

- •4.2.3. Лечение обструкций полых и других крупных вен

- •4.2.4. Баллонная ангиопластика и стентирование обструкций при артериовенозных фистулах у пациентов, находящихся на гемодиализе

- •Глава 5

- •5.1.1. Стабильная стенокардия напряжения

- •5.1.2. Нестабильная стенокардия

- •5.2. Аортокоронарное шунтирование

- •5.2.1. Техника аортокоронарного шунтирования с искусственным кровообращением

- •5.2.2. Техника маммарокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения

- •5.2.3. Операции прямой реваскуляризации миокарда на работающем сердце без искусственного кровообращения — малоинвазивная коронарная хирургия

- •5.2.4. Трансмиокардиалышя реваскуляризация миокарда

- •5.3. Синдром Марфана

- •5.3.1. Этиология (генетические предпосылки развития синдрома Марфана)

- •5.3.2. Патогенез и патоморфология

- •5.3.3. Диагностические критерии

- •Диагностические критерии синдрома Марфана

- •Диагностические критерии синдрома Марфана

- •Диагностический указатель

- •Костно-суставная система

- •Орган зрения

- •Сердечно-сосудистая система

- •Респираторная система

- •Кожа и наружные покровы

- •Твердая мозговая оболочка (dura mater)

- •Семейный/Генетический анамнез

5.3.2. Патогенез и патоморфология

Наиболее значимыми в плане прогноза для жизни нарушениями при СМ являются патологические изменения в сердечно-сосудистой системе, в первую очередь это касается восходящей аорты, в связи с чем, а также в рамках настоящего руководства в дальнейшем преимущественно будет рассматриваться именно эта сторона данного синдрома.

Основные морфофункциональ-ные изменения при СМ отмечаются в соединительной ткани, что связано с врожденным нарушением метаболизма хондроитинсерной кислоты и основной субстанции соединительной ткани. Для этого заболевания характерны дегенерация эластических волокон и дезорганизация средней оболочки сосудов эластического типа, что в первую очередь предрасполагает к развитию ранних и тяжелых форм кистозной дегенерации в стенке аорты.

Нормальная восходящая аорта является податливой структурой, функционирующей подобно эластическому резервуару, который накапливает энергию во время систолы и рассеивает ее в диастолу с целью реализации нормального кровотока. Указанное свойство, обу-

словливающее сопротивление, является обязательным для эффективного взаимодействия с левым желудочком. Восходящая аорта (по сравнению с нисходящей) отличается большей податливостью, что морфологически связано с более высоким содержанием в ее стенке эластических волокон. Поражение вследствие дегенеративных изменений эластических структур среднего слоя (медии) аортальной стенки вызывает у 75—76 % пациентов с СМ дилатацию корня аорты и фиброзного кольца аортального клапана. Кроме того, у 1/3 больных выявляется выраженная митральная ре-гургитация. По мере расширения аорты в соответствии с законом Лапласа возрастает напряжение на ее стенке; это обстоятельство способствует повреждению аорты и ускоряет развитие дегенерации.

Сочетание аневризм восходящей аорты с дилатацией синусов Вальса-львы и фиброзного кольца аортального клапана определяется термином «аннулоаортальная эктазия». Аннулоаортальная эктазия является одним из составных компонентов наследственных нарушений структуры соединительной ткани, которые имеют место при СМ. Расширение аортальных синусов и восходящей аорты, как правило, сопровождается развитием аортальной регур-гитации вследствие нарушения ко-аптации створок аортального клапана. Створки аортального клапана чаще всего выглядят нормальными.

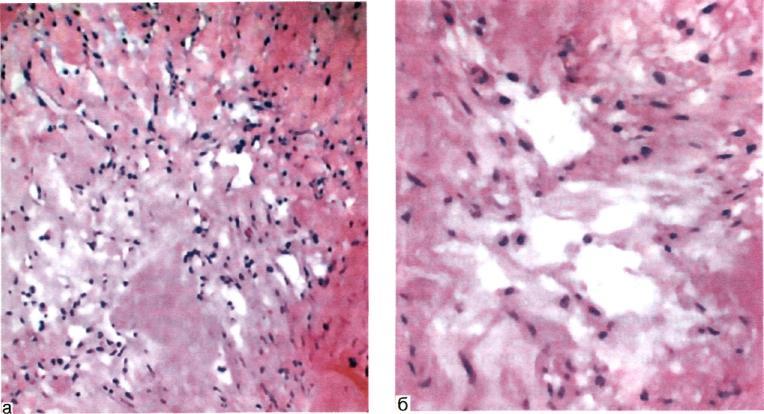

Гистологически аорта пациентов с описанным клиническим синдромом в большинстве случаев имеет классические черты кистозного ме-дионекроза (рис. 5.15). Термин «ки-стозный медионекроз», предложенный J.Erdheim в 1929 г., отражает ту или иную степень фрагментации эластических волокон и уменьшения количества гладкомышечных клеток. Наиболее тяжелые формы сопровождаются практически полной потерей средней оболочкой ар-

548

терии эластических волокон и глад-комышечных клеток. Накопление базофильной аморфной субстанции в зоне медии представляет собой кистозное перерождение.

Патологическая сущность кистозного медионекроза была описана в 50-х годах. Его наиболее характерной чертой была инфильтрация медии гомогенным мукоидоподоб-ным веществом, названным миксо-матозом, или мукоидом, или гиали-ном. В исследованиях L.Raekalio это вещество было идентифицировано как кислый мукополисахарид (хондроитинсульфат), который в какой-то степени является нормальной составляющей аортальной стенки, но при определенных условиях начинает инфильтрировать медию.

Термин «кистозный медионек-роз» сохраняется как описательный. Этот термин не совсем точно отражает суть патологического процесса, поскольку клеточный некроз как таковой и сопутствующий воспалительный процесс отсутствуют. Таким образом, по сути дела нет ни кист, ни некроза. В литературе не существует единого мнения о спе-

цифичности «кист Эрдгейма» при СМ, так как аналогичные изменения имеются и при идиопатиче-ском медионекрозе.

Считается, что кистозный медио-некроз (кистозная дегенерация) является следствием повторных повреждений стенки аорты, а также одним из возрастных изменений, поскольку умеренные его формы нередко наблюдаются при гистологическом исследовании препаратов аорты пожилых людей. У молодых пациентов, имеющих изолированную либо связанную с СМ аннулоа-ортальную эктазию, находят ранние и тяжелые формы кистозного медионекроза.