- •Глава I. Морфология, анатомия, физиология рыб 17

- •Глава I. Филогения и распределение рыб. 110

- •Глава II. Систематика рыб и характеристика основных групп.. 122

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации

- •Глава II. Аквакультура...::../. 267

- •Предисловие

- •Ихтиология как наука. Предмет изучения. Методы исследований. Значение ихтиологии

- •2. История изучения рыб. Выдающиеся ихтиологи

- •Контрольные вопросы и задания:

- •Глава I морфология, анатомия, физиология рыб

- •Кожа, чешуя и органы свечения

- •Мышечная система

- •Электрические органы

- •Пищеварительная система

- •Дыхательная система и газообмен

- •Кровеносная система

- •Нервная система и органы чувств

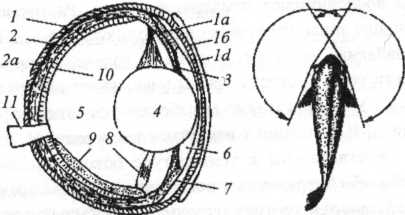

- •- Сосудистая оболочка; 2а - пигментный слой сосудистой оболочки;

- •- Радужина; 4 - хрусталик; 5 - задняя камера; б - передняя камера;

- •Железы внутренней секреции

- •I проаденогипофиз; 2 - мезоаденогипофиз; 3 - метааденгипофиз; 4 - нейрогипофиз

- •Ядоносность и ядовитость рыб

- •Глава II экология и развитие рыб

- •Факторы внешней среды и их влияние на рыб

- •Экологические группы, поведение и миграции рыб

- •Часть вторая частная ихтиология

- •Глава I филогения и распределение рыб

- •Распространение рыб на Земле

- •Глава II систематика рыб и характеристика основных групп

- •Характеристика рыбообразных и рыб

- •Надкласс бесчелюстные-аспатна

- •Рохля; 2- морская лисица; 3 - звезчатый;

- •- Морской кот; 5 - скат орляк; 6 - электрический

- •Подкласс л учеперые-лс 77/V о р тек гсп Надотряд многоперы - роьуртекомокрна

- •Осетровые рыбы:

- •- Атлантическая сельдь;

- •- Черноморская сельдь;

- •Надотряд костные ганоиды - ною8те1

- •- Сельдь черноспинка;

- •- Долгинская сельдь; 3 - каспийский пузанок;

- •- Тюлька каспийская;

- •Щуковые, Угревые, Муреновые и Вьюновые рыбы:

- •Карповые рыбы дельты Волги:

- •- Чехонь; 5 - язь; 6- карась серебряный; 7- линь

- •- Южнокаспийский жерех, хашам; 7 - белый амур;

- •— Обыкновенный сом; 2 - американский сомик;

- •Отряд сомообразные - 8ушшрокме8

- •Отряд сарганообразные - веюмрокме8

- •- Хвалынский бычок; 6 - звездчатая пуголовка

- •Скумбриевые, Тунцовые, Мечерылые:

- •Барракудовые, Кефалевые, Скорпеновые:

- •- Морской ерш

- •Отряд скалозубообразные, или четырехзубообразные, - те тка 0001ут1г0яме8

- •Надотряд гадоидные - саиомоярна Отряд ошибнеобразные - орню11гокме8

- •Скалозуб (фугу); 2 - кузовок; 5-трехтлая колюшка; 4 - девятииглая; 5 - малая южная колюшка;

- •- Минтай; 5 - мерлуза

- •Отряд трескообразные - с а п1р0кме8

- •Змееголовые, Бельдюговые, Камбаловые:

- •Налим; 2- змееголов; 3- бельдюга; 4- калкан;

- •- Морская камбала; 6 - палтус

- •Аквариумные рыбы:

- •Глава I

- •Система управления рыбным хозяйством. Международные организации по регулированию рыболове! пн

- •Глава II аквакультура

- •Икусственное воспроизводство и его роль в формировании запасов рыб

- •Выращивание товарной рыбы. Декоративное рыбоводство

г

Рис.

17. Орган зрения рыб и поле зрения: I

-

склера; 1а,

16,

/в - слои роговицы;]

7

- кольцевая связка; 8

-

сократительная мышца; 9

- серповидный отросток; I

10

-

сетчатка; 11

- зрительный нерв

Светочувствительные

клетки располагаются со стороны

пигментно

оболочки.

В их отростках, имеющих форму палочек

и колбочек,

имеет!

светочувствительный

пигмент.

Количество этих фоторецепторных

>

ток

очень велико: на 1 мм2

сетчатки у карпа их насчитывается 50

тыс.:

у

кальмара - 162 тыс. шт., паука - 16 тыс. шт.,

человека - 400 тыс. шт

Посредством

сложной системы контактов - конечных

разветвлений ч)|

ствующих

клеток и дендритов - нервных клеток -

световые раздражек

поступают

в зрительный

нерв.

Колбочки

при ярком свете воспринимают детали

предметов и цве

они

улавливают длинные волны спектра.

Палочки воспринимают слабь

свет,

но детального изображения создать не

могут: воспринимая корй

кие

волны, они примерно в 1 ООО раз

чувствительнее колбочек.

Положение

и взаимодействие клеток пигментной

оболочки, пал

чек

и колбочек меняется в зависимости от

освещенности. На свету ш

1ые

клетки расширяются и прикрывают

находящиеся около них ]

[;

колбочки подтягиваются к ядрам клеток

и таким образом пе{|

ментные

клетки

лочки:

двигаются

к свету.

В

темноте к ядрам подтягиваются палочки

и оказываются бл»

к

поверхности; колбочки приближаются к

пигментному слою, а сока

тившиеся

в темноте пигментные клетки прикрывают

их.

Количество

рецепторов разного рода зависит от

образа жизни рыб.

Кдненнмх

рыб в сетчатке превалируют колбочки,

у сумеречных и ноч-

|Цн

1п|лочки:

у налима палочек в 14 раз больше, чем у

щуки. У глубо-

Н||ни1н.1х

рыб, живущих в темноте глубин, колбочек

нет, а палочки ста-

Нциш

больше и количество их резко увеличивается

- до 25 млн на 1 мм2

ПЧ'ПМ);

вероятность улавливания даже слабого

света возрастает. Боль-

Шм

мне п. рыб различает цвета. Некоторые

особенности в строении глаз

тО

I ич юны с особенностями жизни в воде.

Они эллипсовидной формы

|

Импот серебристую оболочку между

сосудистой и белковой, богатую

ЙЫкн

шишками гуанина, что придает глазу

зеленовато-золотистый блеск.

РвМ'ншш

у рыб почти плоская (а не выпуклая),

хрусталик шаровидный

••••

двояковыпуклый)

- это расширяет поле зрения. Отверстие

в радуж-

■И

оосшочке (зрачок) может изменять

диаметр только в небольших пре-

Щм'П

Нек у рыб, как правило, нет. Лишь акулы

имеют мигательную пе-

репонку,

закрывающую глаз, как занавеска, и

некоторые сельди и кефали

ИМмнн

жировое веко - прозрачную пленку,

закрывающую часть глаза.

Расположение

глаз у большинства видов по бокам

головы является

причиной

того, что рыбы обладают в основном

монокулярным зрением,

I

нт обность к бинокулярному зрению

ограничена. Шаровидность хру-

нипнкн

и перемещение его вперед к роговице

обеспечивает широту поля

фении:

свет в глаз попадает со всех сторон.

Угол зрения по вертикали

мм

нншяет 150°, по горизонтали - 168-170°. Но

вместе с тем шаровид-

IIIи

п. хрусталика обусловливает близорукость

рыб. Дальность их зрения

Нфпиичена

и колеблется в связи с мутностью воды

от нескольких санти-

м»

11мн

до нескольких десятков метров. Видение

на дальние расстояния

пикшится

возможным благодаря тому, что хрусталик

может быть оття-

ну

I специальной мышцей - серповидным

отростком,

идущим от сосу-

<пи

гой оболочки дна глазного бокала, а

не за счет изменения кривизны

*||у

италика, как у млекопитающих.

При

помощи зрения рыбы ориентируются и

относительно предме-

|11й,

находящихся на земле.

Улучшение

зрения в темноте достигается наличием

отражатель-

411,-о

слоя (тапетума) —

кристалликов гуанина, подстилаемых

пигмен-

гом.

Этот

слой не пропускает свет к лежащим

позади сетчатки тканям,

||

отражает его и возвращает вторично на

сетчатку. Так увеличивается

«|

| (можность рецепторов использовать

свет, попавший в глаз.

В

связи с условиями обитания глаза рыб

могут сильно видоизме-

ни

и.ся, У пещерных или абиссальных

(глубоководных) форм глаза могут

Iи

дуцироваться и даже исчезать. Некоторые

же глубоководные рыбы,

60

61

- Сосудистая оболочка; 2а - пигментный слой сосудистой оболочки;

- Радужина; 4 - хрусталик; 5 - задняя камера; б - передняя камера;

наоборот,

имеют огромные глаза, позволяющие

улавливать совсем елаЯ

бый

свет, или телескопические глаза,

собирающие линзы которых рыбаИ

может

поставить параллельно и обрести

бинокулярное зрение. Глаза нек<И

торых

угрей и личинок тропических рыб вынесены

вперед на длинных вьД

ростах

(стебельчатые глаза). Необычна модификация

глаз у четырехглазюЦ

обитающей

в водах Центральной и Южной Америки:

ее глаза помещаются

на

верху головы, каждый из них разделен

перегородкой на две самостояв

тельные

части: верхней рыба видит в воздухе,

нижней - в воде. В воздушИ

ной

среде могут функционировать глаза

рыб, выползающих на сушу.

Кроме

глаз воспринимают свет эпифиз

(железа внутренней секр«И

ции)

и светочувствительные

клетки,

расположенные в хвостовой частЯ

например

у миног.

Роль

зрения как источника информации для

большинства рыб велики

при

ориентации во время движения, отыскивании,

захвате пищи, сохранв*

нии

стаи, в нерестовый период (восприятие

оборонительных и агрессивньв

поз

и движений самцами-соперниками, а между

особями разных полов ■

брачного

наряда и нерестового «церемониала»),

в отношениях жертва*

хищник

и т. д. Карп видит при освещенности

0,000 1 лк, карась - 0,01 ж. |

Способность

рыб воспринимать свет издавна

использовалась в ры|

боловстве:

лов рыбы на свет.

Известно,

что рыбы разных видов неодинаково

реагируют на све|

разной

интенсивности и разной длины волны,

т. е. разного цвета. Так,

яркий

искусственный свет привлекает одних

рыб (каспийскую кильку,

сайру,

ставриду, скумбрию) и отпугивает других

(кефаль, миногу, угря).

Так

же избирательно относятся разные виды

к разным цветам и разньЯ

источникам

света - надводным и подводным. Все это

положено в основ

организации

промышленного лова рыбы на электросвет.

Так ловят кил

ку,

сайру и других рыб.

Орган

слуха и равновесия рыб

расположен в задней части череп»

коробки

и представлен лабиринтом (рис. 18). Ушных

отверстии, ушной р!

ковины

и улитки нет, т. е. орган слуха представлен

внутренним

ухом.

На

большей

сложности достигает он у настоящих

рыб: большой перепончат!

лабиринт

помещается в хрящевой или костной

камере под прикрытием у1

ных

костей. В нем различают верхнюю часть

- овальный

мешочек (угш

и1г1си1их)

и нижнюю - круглый

мешочек (аассиЫх).

От верхней части во в

имно

перпендикулярных направлениях отходят

три

полукружных капа

каждый

из которых на одном конце расширен в

ампулу.

62

Рис.

18. Орган равновесия и слуха: 1

-

круглый мешочек;

-

овальный мешочек; 3

- полукружные каналы; 4

- зачаток улитки;

5

- ампулы полукружных каналов; 6

- отолит

Овальный

мешочек с полукружными каналами

составляет орган

(тнновесия

(вестибулярный аппарат). Боковое

расширение нижней части

круглого

мешочка (1а%епа),

являющегося зачатком улитки, не

получает

У

рыб дальнейшего развития. От круглого

мешочка отходит внутренний

эмфатический

(эндолимфатический)

канал,

который у акул и скатов

через

специальное отверстие в черепе выходит

наружу, а у остальных

|>ы(>

слепо заканчивается у кожи головы.

Эпителий,

выстилающий отделы лабиринта, имеет

чувствующие

«летки

с волосками, отходящими во внутреннюю

полость. Основания их

пилетены

разветвлениями слухового нерва.

Полость

лабиринта заполнена эндолимфой, в ней

находятся «слу-

т,ые»

камешки,

состоящие из углекислой извести

(отолиты),

по три

каждой

стороны головы: в овальном и круглом

мешочках и лагене.

11п

отолитах, как и на чешуе, образуются

концентрические слои, поэтому

■политы,

особенно наибольший, часто используют

для определения воз-

рпета

рыб, а иногда и для систематических

определений, так как их раз-

меры

и контуры неодинаковы у различных

видов.

У

большинства рыб наибольший отолит

располагается в круглом

мешочке,

но у карповых и некоторых других - в

лагене.

С

лабиринтом связано чувство равновесия:

при передвижении ры-

Оы

давление эндолимфы в полукружных

каналах, а также со стороны

оголита

изменяется, и возникшее раздражение

улавливается нервными

окончаниями.

При экспериментальном разрушении

верхней части лаби-

ринта

с полукружными каналами рыба теряет

способность удерживать

равновесие

и лежит на боку, спине или брюхе.

Разрушение нижней части

ипбиринта

не ведет к утрате равновесия.

63

С

нижней частью лабиринта связано

восприятие звуков: при у дм

лении

нижней части лабиринта с круглым

мешочком и лагеной рыби

не

могут различать звуковые тона, например

при выработке условных ре<|й

лексов.

Рыбы без овального мешочка и полукружных

каналов, т. е. без веря

ней

части лабиринта, дрессировке поддаются.

Таким образом, установлено,

что

рецепторами звука являются именно

круглый мешочек и лагена.

Рыбы

воспринимают как механические, так и

звуковые колебания

частотой

от 5 до 25 Гц органами боковой линии, от

16 до 13 ООО Гц - ля

биринтом.

Некоторые виды рыб улавливают колебания,

находящиеся

границе

инфразвуковых волн, боковой линией,

лабиринтом и кожными

рецепторами.

Острота

слуха у рыб меньше, чем у высших

позвоночных, и у разны*

видов

неодинакова: язь воспринимает колебания,

длина волны которых сой

ставляет

25-5 524 Гц, серебряный карась - 25-3 840,

угорь-36-650 Гш

причем

низкие звуки улавливаются ими лучше.

Акулы слышат звуки, и!

даваемые

рыбами на расстоянии 500 м.

Рыбы

улавливают и те звуки, источник которых

находится не в во»

де,

а в атмосфере, несмотря на то, что такой

звук на 99,9 % отражается

поверхностью

воды и, следовательно, в воду' проникает

только 0,1 % от

разующихся

звуковых волн.

В

восприятии звука у карповых и сомовых

рыб большую роль иг-

рает

плавательный пузырь, соединенный с

лабиринтом и служащий ре*

зонатором.

Рыбы

могут и сами издавать звуки. Звукоиздающие

органы у ры|

различны.

Это плавательный пузырь (горбыли,

губаны и др.), лучи гру|

ных

плавников в комбинации с костями

плечевого пояса (сомы), челюс!

ные

и глоточные зубы (окуневые и карповые)

и др. В связи с эти

неодинаков

и характер звуков. Они могут напоминать

удары, цокань!

свист,

ворчанье, хрюканье, писк, кваканье,

рычание, треск, рокот, звои

хрип,

гудок, крики птиц и стрекотание

насекомых.

Сила

и частота звуков, издаваемых рыбами

одного вида, зависят I

пола,

возраста, пищевой активности, здоровья,

причиняемой боли и др.1

Звучание

и восприятие звуков имеет большое

значение в жизн|

деятельности

рыб. Оно помогает особям разного пола

найти друг друш

сохранить

стаю, сообщить сородичам о присутствии

пищи, ох раня

территорию,

гнездо и потомство от врагов, является

стимулятором ей

зревания

во время брачных игр, т. е. служит важным

средством общеша

Предполагают,

что у глубоководных рыб, рассредоточенных

в темной

на

океанических глубинах, именно слух в

сочетании с органами боковЯ

64