- •Оглавление

- •Каган Моисей Самойлович эстетика как философская наука

- •Оглавление

- •Часть первая становление эстетической науки. Философско-культурологические и методологические основания современной эстетики

- •Часть вторая мир эстетических ценностей

- •Часть третья художественная деятельность и художественная культура

- •Часть четвертая историческая морфология искусства

- •Часть пятая эстетическое и художественное развитие человечества в контексте истории культуры

- •Лекция 1-я, вводная: о принципах построения современной эстетической теории

- •1. К истории данного курса лекций

- •2. О философских основаниях эстетической науки

- •3. О принципах построения настоящего курса

- •1. О содержании понятия «эстетика»

- •2. Зарождение и становление эстетической мысли

- •3. Эстетика как философская наука

- •4. О типах и формах эстетической рефлексии

- •Лекция 3-я: Методологическая программа системно-синергетического исследования 1

- •1. Общая характеристика системного мышления

- •2. Предметная (субстратно-структурная) плоскость системного исследования

- •3. Исследование внешнего и внутреннего функционирования системы

- •4. Историческая (генетически-прогностическая) плоскость системно-синергетического исследования

- •Лекция 4-я: Философско-онтологические основания эстетической теории

- •1. О бытии и небытии

- •2. Природа и общество в системе бытия

- •3. Человек как системное единство природы и общества

- •4. Культура как способ связи человека с природой и обществом

- •Лекция 5-я: Философско-антропологический контекст эстетической теории

- •1. Homo agens — человек деятельный

- •2. Практика и духовность в деятельности человека

- •3, Строение человеческой деятельности

- •4. Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности

- •Лекция 6-я: Философско-культурологический контекст эстетической теории

- •1. Человек как творец культуры

- •2. Процессы опредмечивания и общения

- •3. Предметное бытие культуры

- •4. Процессы распредмечивания и общения

- •5. Человек как творение культуры, превращающееся в ее творца

- •6. Место и функции философии и искусства в культуре

- •Часть вторая. Мир эстетических ценностей Лекция 7-я: Эстетическое отношение

- •1. О происхождении эстетического чувства

- •2. Эстетическое отношение как вид ценностного сознания

- •3. Содержательная форма как носитель эстетической ценности

- •Лекция 8-я: Эстетическое отношение (продолжение)

- •1. Эстетическая ситуация

- •2. Эмоционально-оценочная природа эстетического отношения

- •3. Эстетическое как соотношение реальности и идеала

- •4. Эстетосфера культуры как аксиологическая система

- •Лекция 9-я: Анализ основных эстетических ценностей

- •1. Прекрасное и безобразное

- •2. Возвышенное и низменное

- •3. Поэтическое и прозаическое

- •Лекция 10-я: Анализ основных эстетических ценностей (продолжение )

- •1. Сущность трагического и его основные формы

- •2. Комическое и его модификации

- •3. Историческая динамика системы эстетических ценностей

- •Лекция 11: Эстетическая культура общества, ее строение и функционирование

- •1. Общая характеристика эстетической культуры

- •2. Эстетический вкус как инструмент культуры

- •3. Роль эстетической установки в человеческой деятельности

- •4. Эстетические ценности предметного бытия культуры

- •5. Формирование эстетического сознания, эстетическое воспитание и самовоспитание

- •Лекция 12-я: Диалектика взаимоотношений эстетического и художественного

- •1. Краткое историографическое введение

- •2. Взаимосвязь эстетического и художественного в деятельности сознания

- •3. Эстетический потенциал практической деятельности и художественная деятельность

- •4. Взаимосвязь эстетического и художественного в процессе формирования личности

- •Часть третья. Художественная деятельность и художественная культура Лекция 13-я: Происхождение художественной деятельности: филогенез и онтогенез

- •1. Зарождение художественного творчества в филогенезе

- •2. Художественное и религиозное сознание в мифологическом контексте

- •3. Труд и художественное творчество

- •4. Роль первобытного искусства в процессе очеловечивания человека

- •5. Зарождение художественной деятельности в онтогенезе

- •Лекция 14-я: Самоопределение искусства в культуре

- •1. Исторический процесс автономизации художественной деятельности

- •2. Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства

- •3. Искусство в художественной культуре

- •Лекция 15-я: Структура художественного удвоения бытия

- •1. Проблема предмета искусства

- •2. Духовное содержание искусства: гносеологический аспект

- •3. Духовное содержание искусства: аксиологический аспект

- •Лекция 16-я: Структура художественно-образного удвоения бытия (продолжение)

- •1. Система образов как внутренняя форма произведения искусства

- •2. Материально-конструктивная грань художественной формы

- •3. Знаково-коммуникативная грань художественной формы

- •Лекция 17-я: Художественно творческий процесс — произведение искусства — художественное восприятие

- •1. О «биографическом подходе» к произведению искусства

- •2. Структура художественно-творческого процесса

- •3. Художественное произведение как органическая целостность

- •4. Психологическая структура восприятия художественного произведения

- •Лекция 18-я: Искусство как полифункциональная система

- •1. Функции искусства в его отношении к человеку

- •2. Функции искусства в его отношении к обществу

- •3. Функции искусства в его отношении к природе

- •4. Функции искусства в его отношении к культуре

- •5. Функция искусства в его отношении к собственным потребностям

- •6. Динамика взаимоотношений функций искусства

- •Часть четвертая. Историческая морфология искусства Лекция 19-я: Исторический процесс образования современной системы искусств

- •1. Два исторических корня художественной деятельности

- •2. Фольклор на «морфологической карте» художественной культуры

- •3. Выделение и развитие художественного производства

- •4. Процесс дифференциации форм художественного творчества

- •5. Интегративные процессы в истории художественной культуры

- •Лекция 20-я: Система классов, семейств и видов искусства

- •1. Взаимоотношение искусств на уровне внешней формы

- •2. Взаимоотношение искусств на содержательном уровне

- •3. Взаимоотношение искусств на уровне внутренней формы

- •Лекция 21: Вид искусства как система родовых и жанровых модификаций

- •1. Род искусства как морфологическая категория

- •2. Искусство слова как система родовых форм

- •3. Родовая дифференциация в других видах искусства

- •4. Основания жанровой дифференциации художественного творчества

- •Часть пятая. Эстетическое и художественное развитие человечества в контексте истории культуры Лекция 22-я: Общие закономерности художественно-исторического процесса

- •1. Художник как субъект творчества

- •2. Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства

- •3. Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии

- •Лекция 23-я: Социокультурные детерминанты художественного развития

- •1. Материальная обусловленность историко-художественного процесса

- •2. Общественное сознание и художественное творчество

- •3. Социальные координаты художественной культуры — искусство и сословно-классовая структура общества

- •4. Национальная структура общества и искусство

- •Лекция 24-я: Относительная самостоятельность художественного развития

- •1. Внутренняя логика развития художественного познания

- •2. Идейная преемственность и влияния в историко-художественном процессе

- •3. Логика развития художественного мастерства

- •4. Относительная самостоятельность развития языков искусства

- •5. Художественная культура как саморегулирующаяся система и неравномерность развития видов, родов и жанров искусства

- •Лекция 25-я: Творческий метод, стиль, направление в историко-художественном процессе

- •1. Творческий метод как категория историко-художественного процесса

- •2. Творческий метод и морфологическая структура искусства

- •3. Творческий метод и художественное направление

- •4. Творческий метод и художественный стиль

- •Лекция 26-я: Зарождение художественной деятельности и эстетического сознания

- •1. Методологическое введение

- •2. Генезис эстетической и художественной энергий культуры

- •3. Эстетическая и художественная грани первобытной культуры

- •Лекция 27-я: Эволюция эстетического сознания и художественной деятельности в истории традиционной культуры

- •1. Три пути выхода из первобытного состояния

- •2. Эстетический и художественный аспекты культуры феодального общества

- •Лекция 28-я: Пути перехода от традиционной культуры к культуре инновационно-креативной

- •1. Проблема Возрождения в истории культуры

- •2. От Возрождения к Просвещению; проблема барокко

- •3. Становление критики как механизма самоуправления художественной культуры креативного типа

- •Лекция 29-я: Эстетический и художественный аспекты культуры развитого буржуазного общества

- •1. Антитеза «Романтизм/Позитивизм» в европейской культуре XIX века

- •2. Эстетические позиции и художественно-творческие принципы Романтизма

- •3. Эстетические установки Позитивизма и его влияние на художественную практику

- •4. Модернизм как крайняя форма инновационно-креативного типа культуры

- •Лекция 30-я: Начало нового переходного этапа в истории культуры и проблема Постмодернизма

- •1. Дискуссия о Постмодернизме в социологии, культурологии и эстетике

- •2. Становление новой цивилизации и его социокультурные последствия

- •3. Постмодернизм как продолжение и отрицание Модернизма

- •4. Универсальная диалогичность как принцип переходного этапа в истории культуры на рубеже веков

- •Библиографическое приложение

- •I. Литература, представляющая и освещающая историю эстетической мысли

- •1) Источники.

- •2) Поэтапные исследования.

- •II. Современные методологические проблемы культурологии и эстетики

- •III. Теоретические исследования

- •1) Опыты построения целостной теории в отечественной науке

- •2) Разработка отдельных проблем эстетики

- •IV. Работы, освещающие историю художественной культуры

- •1) Труды целостно охватывающие историю культуры

- •2) Труды, характеризующие отдельные этапы истории художественной культуры

4. Культура как способ связи человека с природой и обществом

Хотя культура является уже три столетия предметом специального теоретического осмысления, единое понимание того, что она вообще собой представляет, не достигнуто и поныне. В конце прошлого века П. Милюков начинал свое исследование истории русской культуры с замечания, что одни ученые сводят культуру к духовной жизни человечества, противопоставляя ее материальной деятельности (ее стали называть цивилизацией, дабы отличить от духовной по ее сущности культуры), а другие включают в понятие культуры все формы деятельности людей, которые отличают их бытие от биологического существования животных. В середине нашего века американские ученые А. Кребер и К. Клакхон издали хрестоматию, собрав и сгруппировав в ней все определения культуры, предложенные в ходе развития мировой культурологической мысли, и оказалось, что таких дефиниций более 170 (!); с тех пор их число еще увеличилось в связи с формированием новых наук и появлением новых углов зрения на культуру.

Нет единства взглядов на сей предмет и в нашей отечественной философско-культурологической мысли, весьма активно обсуждающей эту проблему в последнюю четверть века. Не касаясь всех причин такого расхождения представлений теоретиков и историков, отмечу едва ли не главную — стремление решить данную задачу, рассматривая культуру, так сказать, «впритык», «крупным планом», а не как необходимый компонент общей системы бытия, закономерно возникший на определенной ступени развития, в процессе социо- и антропогенеза. Если же попытаться подойти к пониманию культуры именно с таких системных позиций (что я и сделал в книге «Философия культуры»), Можно получить о ней представление, вписывающееся в общую и Целостную философско-онтологическую концепцию и способное опосредовать более конкретные, частные ее интерпретации.

Мы видели, что в ходе социо- и антропогенеза сложилась уникальная бытийная ситуация — выход живого существа за

пределы действия законов природы, поскольку его поведение уже не детерминировалось врожденной программой действий. Необходимым оказался поэтому новый, внеприродный способ сохранения накапливаемого человечеством опыта и его передачи каждому входящему в мир индивиду и каждому поколению людей; эту задачу и решило «изобретение» культуры, которую сейчас часто называют «внегенетической памятью человечества», или «механизмом социального наследования», или «ненаследственной информацией».

Точнее все же было бы сказать, что назначение культуры двояко, двумерно: в одном измерении — в социальном пространстве — культура призвана непосредственно удовлетворять потребности людей, поскольку они выходят за пределы природных по своему происхождению и функциям витальных нужд, свойственных всем животным, тем более что эти потребности она же и формирует; в другом же измерении культура преодолевает власть времени над бытием человека, поскольку ее предметное бытие не исчезает в ходе удовлетворения потребностей каждого поколения, но сохраняется и передает из поколения в поколение опредмеченный в ней разносторонний жизненный опыт человечества. Тем самым культура, сохраняя природные, физико-химические и биологические качества человека, а в известных отношениях их оберегая, выправляя и укрепляя (задача, решаемая медициной), формирует в каждом индивиде, входящем в жизнь лишь как «кандидат в человека», по остроумному определению одного французского психолога, собственно человеческие качества, приобщает его к роду, очеловечивает его в буквальном смысле слова, подобно тому, как она это сделала в филогенезе с человеческим родом.

В этом смысле открытый физиологами закон: «Онтогенез повторяет филогенез», — т. е. структура процесса формирования индивида подобна ходу становления вида, к которому принадлежит индивид, — действует и на уровне культуры. Разумеется, его действие имеет здесь свои границы — в становлении человечества процессы антропогенеза, социогенеза и культурогенеза были тремя гранями единого исторического движения, которые можно различить лишь в теоретической абстракции, а в развитии ребенка специфична не только биологическая сторона этого процесса, но культурация явно опережает ход социализации и связана непосредственно с физическим развитием ребенка. Приобщение ребенка к культуре начинается с первых дней его жизни, социализация же может быть эффективной лишь с тех пор, как подросток обретает необходимые для осознания своих гражданских функций интеллектуальные способности; культурация охватывает духовный мир входящего в жизнь человека всесторонне, включая передачу ребенку разнообразной научной

информации и его обучение различным способам деятельности, тогда как социализация ограничена формированием системы ценностей и перспективных социальных целей, поскольку именно эти аспекты духовной жизни личности непосредственно затрагивают интересы общества, его устройства, его стабильности или его динамики; наконец, — и это особенно важно! — социализация включает молодого человека в систему общественных связей, которая сложилась и господствует в современном ему мире и окружает его, непреодолимо втягивая в свое магнитное поле, тогда как приобщение к культуре охватывает все исторически накопленное ею богатство, — индивид вбирает в себя, разумеется, в большем или меньшем объеме, духовное наследие древности: Библию, Коран и Веды, фольклор, искусство средних веков и Возрождения, философию XVIII и XIX столетий, причем наследие это впитывается им также, а подчас глубже и органичнее, чем произведения его современников...

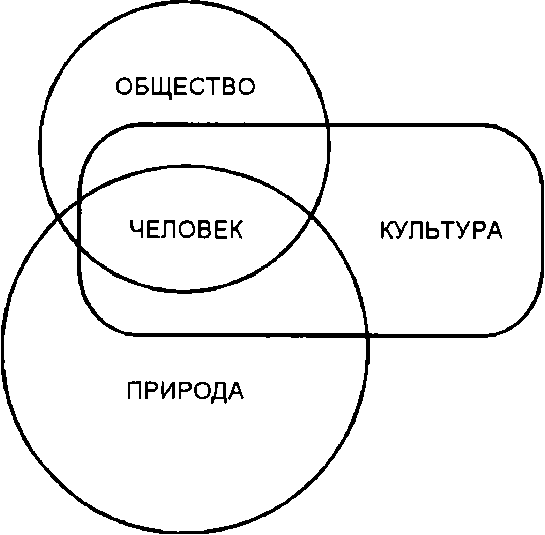

Так творимая человеком культура становится в конечном счете силой, творящей его самого; так человек оказывается уже не двуликим биосоциальным Янусом, а трехмерной — биосоциокультурной — системой. Зафиксирую этот вывод, обращаясь к только что схематически представленной структуре бытия:

77