- •Оглавление

- •Каган Моисей Самойлович эстетика как философская наука

- •Оглавление

- •Часть первая становление эстетической науки. Философско-культурологические и методологические основания современной эстетики

- •Часть вторая мир эстетических ценностей

- •Часть третья художественная деятельность и художественная культура

- •Часть четвертая историческая морфология искусства

- •Часть пятая эстетическое и художественное развитие человечества в контексте истории культуры

- •Лекция 1-я, вводная: о принципах построения современной эстетической теории

- •1. К истории данного курса лекций

- •2. О философских основаниях эстетической науки

- •3. О принципах построения настоящего курса

- •1. О содержании понятия «эстетика»

- •2. Зарождение и становление эстетической мысли

- •3. Эстетика как философская наука

- •4. О типах и формах эстетической рефлексии

- •Лекция 3-я: Методологическая программа системно-синергетического исследования 1

- •1. Общая характеристика системного мышления

- •2. Предметная (субстратно-структурная) плоскость системного исследования

- •3. Исследование внешнего и внутреннего функционирования системы

- •4. Историческая (генетически-прогностическая) плоскость системно-синергетического исследования

- •Лекция 4-я: Философско-онтологические основания эстетической теории

- •1. О бытии и небытии

- •2. Природа и общество в системе бытия

- •3. Человек как системное единство природы и общества

- •4. Культура как способ связи человека с природой и обществом

- •Лекция 5-я: Философско-антропологический контекст эстетической теории

- •1. Homo agens — человек деятельный

- •2. Практика и духовность в деятельности человека

- •3, Строение человеческой деятельности

- •4. Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности

- •Лекция 6-я: Философско-культурологический контекст эстетической теории

- •1. Человек как творец культуры

- •2. Процессы опредмечивания и общения

- •3. Предметное бытие культуры

- •4. Процессы распредмечивания и общения

- •5. Человек как творение культуры, превращающееся в ее творца

- •6. Место и функции философии и искусства в культуре

- •Часть вторая. Мир эстетических ценностей Лекция 7-я: Эстетическое отношение

- •1. О происхождении эстетического чувства

- •2. Эстетическое отношение как вид ценностного сознания

- •3. Содержательная форма как носитель эстетической ценности

- •Лекция 8-я: Эстетическое отношение (продолжение)

- •1. Эстетическая ситуация

- •2. Эмоционально-оценочная природа эстетического отношения

- •3. Эстетическое как соотношение реальности и идеала

- •4. Эстетосфера культуры как аксиологическая система

- •Лекция 9-я: Анализ основных эстетических ценностей

- •1. Прекрасное и безобразное

- •2. Возвышенное и низменное

- •3. Поэтическое и прозаическое

- •Лекция 10-я: Анализ основных эстетических ценностей (продолжение )

- •1. Сущность трагического и его основные формы

- •2. Комическое и его модификации

- •3. Историческая динамика системы эстетических ценностей

- •Лекция 11: Эстетическая культура общества, ее строение и функционирование

- •1. Общая характеристика эстетической культуры

- •2. Эстетический вкус как инструмент культуры

- •3. Роль эстетической установки в человеческой деятельности

- •4. Эстетические ценности предметного бытия культуры

- •5. Формирование эстетического сознания, эстетическое воспитание и самовоспитание

- •Лекция 12-я: Диалектика взаимоотношений эстетического и художественного

- •1. Краткое историографическое введение

- •2. Взаимосвязь эстетического и художественного в деятельности сознания

- •3. Эстетический потенциал практической деятельности и художественная деятельность

- •4. Взаимосвязь эстетического и художественного в процессе формирования личности

- •Часть третья. Художественная деятельность и художественная культура Лекция 13-я: Происхождение художественной деятельности: филогенез и онтогенез

- •1. Зарождение художественного творчества в филогенезе

- •2. Художественное и религиозное сознание в мифологическом контексте

- •3. Труд и художественное творчество

- •4. Роль первобытного искусства в процессе очеловечивания человека

- •5. Зарождение художественной деятельности в онтогенезе

- •Лекция 14-я: Самоопределение искусства в культуре

- •1. Исторический процесс автономизации художественной деятельности

- •2. Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства

- •3. Искусство в художественной культуре

- •Лекция 15-я: Структура художественного удвоения бытия

- •1. Проблема предмета искусства

- •2. Духовное содержание искусства: гносеологический аспект

- •3. Духовное содержание искусства: аксиологический аспект

- •Лекция 16-я: Структура художественно-образного удвоения бытия (продолжение)

- •1. Система образов как внутренняя форма произведения искусства

- •2. Материально-конструктивная грань художественной формы

- •3. Знаково-коммуникативная грань художественной формы

- •Лекция 17-я: Художественно творческий процесс — произведение искусства — художественное восприятие

- •1. О «биографическом подходе» к произведению искусства

- •2. Структура художественно-творческого процесса

- •3. Художественное произведение как органическая целостность

- •4. Психологическая структура восприятия художественного произведения

- •Лекция 18-я: Искусство как полифункциональная система

- •1. Функции искусства в его отношении к человеку

- •2. Функции искусства в его отношении к обществу

- •3. Функции искусства в его отношении к природе

- •4. Функции искусства в его отношении к культуре

- •5. Функция искусства в его отношении к собственным потребностям

- •6. Динамика взаимоотношений функций искусства

- •Часть четвертая. Историческая морфология искусства Лекция 19-я: Исторический процесс образования современной системы искусств

- •1. Два исторических корня художественной деятельности

- •2. Фольклор на «морфологической карте» художественной культуры

- •3. Выделение и развитие художественного производства

- •4. Процесс дифференциации форм художественного творчества

- •5. Интегративные процессы в истории художественной культуры

- •Лекция 20-я: Система классов, семейств и видов искусства

- •1. Взаимоотношение искусств на уровне внешней формы

- •2. Взаимоотношение искусств на содержательном уровне

- •3. Взаимоотношение искусств на уровне внутренней формы

- •Лекция 21: Вид искусства как система родовых и жанровых модификаций

- •1. Род искусства как морфологическая категория

- •2. Искусство слова как система родовых форм

- •3. Родовая дифференциация в других видах искусства

- •4. Основания жанровой дифференциации художественного творчества

- •Часть пятая. Эстетическое и художественное развитие человечества в контексте истории культуры Лекция 22-я: Общие закономерности художественно-исторического процесса

- •1. Художник как субъект творчества

- •2. Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства

- •3. Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии

- •Лекция 23-я: Социокультурные детерминанты художественного развития

- •1. Материальная обусловленность историко-художественного процесса

- •2. Общественное сознание и художественное творчество

- •3. Социальные координаты художественной культуры — искусство и сословно-классовая структура общества

- •4. Национальная структура общества и искусство

- •Лекция 24-я: Относительная самостоятельность художественного развития

- •1. Внутренняя логика развития художественного познания

- •2. Идейная преемственность и влияния в историко-художественном процессе

- •3. Логика развития художественного мастерства

- •4. Относительная самостоятельность развития языков искусства

- •5. Художественная культура как саморегулирующаяся система и неравномерность развития видов, родов и жанров искусства

- •Лекция 25-я: Творческий метод, стиль, направление в историко-художественном процессе

- •1. Творческий метод как категория историко-художественного процесса

- •2. Творческий метод и морфологическая структура искусства

- •3. Творческий метод и художественное направление

- •4. Творческий метод и художественный стиль

- •Лекция 26-я: Зарождение художественной деятельности и эстетического сознания

- •1. Методологическое введение

- •2. Генезис эстетической и художественной энергий культуры

- •3. Эстетическая и художественная грани первобытной культуры

- •Лекция 27-я: Эволюция эстетического сознания и художественной деятельности в истории традиционной культуры

- •1. Три пути выхода из первобытного состояния

- •2. Эстетический и художественный аспекты культуры феодального общества

- •Лекция 28-я: Пути перехода от традиционной культуры к культуре инновационно-креативной

- •1. Проблема Возрождения в истории культуры

- •2. От Возрождения к Просвещению; проблема барокко

- •3. Становление критики как механизма самоуправления художественной культуры креативного типа

- •Лекция 29-я: Эстетический и художественный аспекты культуры развитого буржуазного общества

- •1. Антитеза «Романтизм/Позитивизм» в европейской культуре XIX века

- •2. Эстетические позиции и художественно-творческие принципы Романтизма

- •3. Эстетические установки Позитивизма и его влияние на художественную практику

- •4. Модернизм как крайняя форма инновационно-креативного типа культуры

- •Лекция 30-я: Начало нового переходного этапа в истории культуры и проблема Постмодернизма

- •1. Дискуссия о Постмодернизме в социологии, культурологии и эстетике

- •2. Становление новой цивилизации и его социокультурные последствия

- •3. Постмодернизм как продолжение и отрицание Модернизма

- •4. Универсальная диалогичность как принцип переходного этапа в истории культуры на рубеже веков

- •Библиографическое приложение

- •I. Литература, представляющая и освещающая историю эстетической мысли

- •1) Источники.

- •2) Поэтапные исследования.

- •II. Современные методологические проблемы культурологии и эстетики

- •III. Теоретические исследования

- •1) Опыты построения целостной теории в отечественной науке

- •2) Разработка отдельных проблем эстетики

- •IV. Работы, освещающие историю художественной культуры

- •1) Труды целостно охватывающие историю культуры

- •2) Труды, характеризующие отдельные этапы истории художественной культуры

Лекция 3-я: Методологическая программа системно-синергетического исследования 1

1. Общая характеристика системного мышления

Хотя введенное в середине XX в. понятие «системный подход» употребляется часто и поныне, сейчас уже ясно, что имеется в виду совсем не конкретная методологическая процедура частного значения — «подход» в собственном смысле слова, а нечто гораздо более масштабное — особый способ мышления, проявляющийся в наши дни и в научном познании, и в техническом творчестве, и в проектной деятельности, и в медицинской, и в управленческой, все глубже проникающий в общественное сознание; неудивительно, что он захватывает и сферу философского умозрения. Обретение системным мышлением парадигмального, говоря языком Т. Куна, масштаба объясняется тем, что во второй половине XX в. во всех областях культуры приходится иметь дело с целостными, сложными и сверхсложными системами, которые оказываются доступными познанию, преобразованию, управлению, проектированию именно в своей целостности и поэтому не допускают привычного аналитического расчленения и оперирования каждой частью порознь, ибо система есть нечто большее, чем сумма составляющих ее частей.

Так выяснилось, что традиционные способы изучения подобных объектов и управления ими неэффективны и что необходима разработка новых методов, отвечающих природе системных объектов, способам их существования, функционирования и развития. Методологическая концепция, решавшая эту задачу, родилась из потребности изучения живых систем в их целостном

1 В этой лекции излагается концепция, которую автор разрабатывает на протяжении четверти века, — от статьи «О системном подходе к системному подходу» (1973; переиздана в сб. «Системный подход и гуманитарное знание», 1991) до методологического введения к «Философии культуры» (1996).

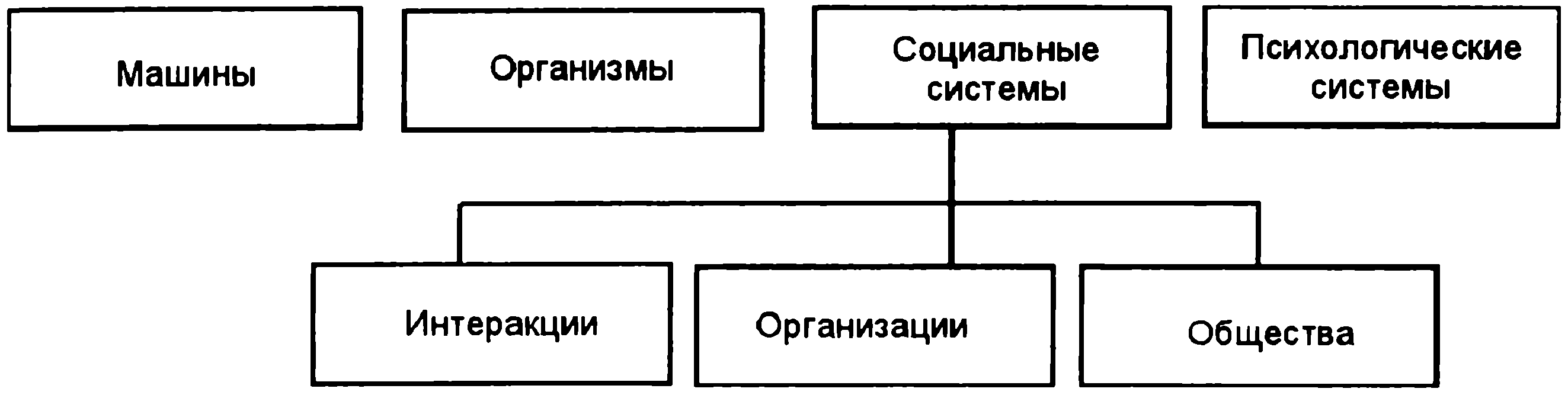

бытии (не случайно родоначальниками системного подхода были биологи — в США Л. Берталанфи, в России академик П. Анохин), а затем стало ясно, что эта методологическая программа применима и к системам социальным, к бытию человека, его деятельности, культуре, языку, искусству, т. е. к наиболее сложным системам, изучение которых аналитическим методом не давало — и не могло дать! — адекватного о них представления. Значительный вклад в развитие системного подхода в этом направлении внесли американский социолог Т. Парсонс и немецкий методолог Н. Люман, издавший в 1984 г. «Очерк общей теории социальных систем»; развивая идеи Т. Парсонса, ученый предложил такую классификацию систем:

Корректность такой классификации может быть оспорена, и неясно, в частности, где может находиться в ней художественная деятельность человека, но несомненно, что последняя, как и эстетическая сфера культуры, да и культура в целом, является сложнейшей системой, исторически организовавшейся, точнее, самоорганизовавшейся, и потому требующей от изучающих ее наук системного к ней подхода. Когда же в 70-е годы на методологической почве, вспаханной системным подходом, родилась новая научная дисциплина — синергетика, сосредоточенная на изучении процессов организации и реорганизации сложных систем, ее основоположники, работающие в сфере физики и математики, — Г. Хакен, И. Пригожий и И. Стенгерс сразу же обнаружили, что законы самоорганизации развивающихся систем имеют не частный, термодинамический, а общий характер, непосредственно проявляющийся и в развитии социокультурных систем.

В нашей стране разработку общей теории систем и методологии системных исследований, с опорой на сделанное в этом направлении за рубежом и преодолевая упорное сопротивление догматиков от советского квазимарксизма, начали в 60-е годы И. Блауберг, В. Садовский, Э. Юдин, А. Уемов, В. Сагатовский и другие ученые; в 1969 г. в Москве основан ежегодник «Системные исследования», в 70-е—80-е годы стали выходить одна за

другой книги, посвященные теории и истории этого направления научной мысли; тогда же была оценена по достоинству деятельность замечательного русского ученого, писателя и философа А. Богданова, уже в начале XX в. предвосхитившего своей «всеобщей организационной наукой» последующее развитие мировой научной и философской мысли по тому пути, на котором родились теория систем, кибернетика и синергетика. В 80-е годы принципы синергетики стал разрабатывать у нас математик С. Курдюмов, увидевший, подобно своим зарубежным коллегам, что принципы эти раскрывают общие закономерности развития как процесса перехода от одного уровня организации системы к другому, более высокому, и потому они непосредственно применимы к изучению социальных и культурных систем; это привело ученого к содружеству с философом Е. Князевой, послужившему выявлению действительного масштаба синергетических законов; итоги их работы, опубликованные в ряде статей в журнале «Вопросы философии» и в резюмирующей монографии, показали действительную всеобщность данных законов и, следовательно, их философско-онтологический, а не частнонаучный характер.

Выход системологии и синергетики за рамки естествознания в сферу социально-гуманитарного знания не мог не вернуть философию к обсуждению вопроса, вставшего перед нею еще в прошлом веке в связи с развитием позитивистской методологии познания — так называемого «редукционизма», т. е. сведения сущности и закономерностей высших форм движения к низшим: социокультурных к биологическим, психологических к физиологическим, духовных к материальным; такие устремления распространились и на сферу эстетики, приводя к утверждениям, что чувство красоты присуще уже животным и потому сущность его физиологическая, а не духовная (позиция Ч. Дарвина и его последователей, провозгласивших эстетику «физиологической» наукой) и что можно говорить об «искусстве животных» (главу под таким названием выделил, например, болгарский философ-марксист и эстетик Т. Павлов). В наши дни попытки обосновать такой взгляд на происхождение и сущность не только эстетических, но и этических явлений делаются с опорой на открытия этологии и генетики (например, в работах В. Эфроимсона).

Представляется очевидным, что простое перенесение представлений теории систем и синергетики из сферы наук о природе в науки о культуре (в частности, в эстетику) неизбежно обернется позитивистским редукционизмом и приведет к ложным выводам, упрощающим подлинную сложность эстетических, художественных, вообще культурных систем, ибо стирает их каче-

ственное отличие от систем физических, химических, биологических. Но столь же ошибочным было бы на этом основании считать системно-синергетические представления неприменимыми к изучению социокультурных объектов, замыкая его в герменевтических процедурах «вживания», «эмпатии», «перенесения», «понимания», «деконструкции»... Все эти процедуры, безусловно продуктивны — более того, необходимы! — когда речь идет об изучении конкретных культурных «предметов « или, как сказал бы Ж. Деррида, «текстов» — произведений литературы, искусства, философии, определенных исторических событий, биографий политических деятелей, мыслителей, художников. Однако в тех случаях, когда гуманитарное знание ставит перед собой чисто теоретические задачи — изучения законов строения, функционирования и развития социальных, культурных, художественных объектов, — оно должно применять те же методологические процедуры, которые выработаны в ходе изучения природных явлений и процессов, но развивая и обогащая эту методологию в соответствии с более высоким уровнем сложности социокультурных систем. Решение этой задачи и предлагается в данном курсе, а обоснование способной ее решить методологической программы — в настоящей лекции.

В последние десятилетия эстетическая мысль, отчасти спонтанно, отчасти осознанно и целенаправленно, стала все чаще рассматривать искусство как сложный системный объект и преодолевать господствовавшее у нас еще в недалеком прошлом примитивное, плоское его понимание как «формы познания» мира, подобной науке, преодолевать и возобладавшее в XX в. на Западе столь же плоское толкование искусства как «формы игры». Вместе с тем эстетика осознала необходимость включения самого искусства в более сложную системную цепь: художественное творчество—художественное произведение—художественное восприятие (такова была программа созданной в 1962 г. в Ленинграде Комиссии комплексного изучения художественного творчества во главе с энтузиастом этого движения Б. Мейлахом). Затем данная коммуникативно-семиотическая система стала рассматриваться в еще более широком и более сложном системном контексте, именуемом «художественной культурой». И все же последовательное проведение системного анализа искусства, как и эстетосферы культуры, все еще не осуществлено, особенно после того, как методология системного исследования была развита синергетикой (хотя первая попытка такого рода была сделана в вышедшей в 1993 г. в Москве книге И. Евина «Синергетика искусства»).

Поэтому представлялось необходимым охарактеризовать основные позиции системно-синергетической программы иссле-

дования тех наиболее сложных систем, которые изучает эстетическая наука. Программа эта охватывает три направления исследования: предметный, функциональный и исторический. Начну с характеристики первого, объединяющего изучение состава системы и ее строения.